从山水画发展看坝上草原山水画创作

2019-05-23河北民族师范学院美术与设计学院067000

(河北民族师范学院 美术与设计学院 067000)

中国山水画虽有南秀北雄的绘画派别以及人文精神取向的差异,但是从当代的角度梳理中国山水画发展轨迹,却发现,南秀北雄并不能全部囊括丰富的自然变化,也不能全部展现或表达人们丰富的精神内涵,草原山水画便是独立于南秀北雄之外的另一处精神家园。关注山水画笔墨的演变,关注草原山水画创作,研究坝上草原的地理风貌对人的精神情怀产生的文化意义,是研究坝上草原山水画创作的重点。这里从山水画的发展演变谈起,说一说坝上草原山水画的创作。

一、中国画“笔墨”技法的根本法则

中国画笔墨技法从无到有,从探索到程式,都是与中国的传统哲学思想相一致的,石涛的“一画”论即是对中国画笔墨技法产生源泉的高度概括,同时也是对道家哲学在中国画中的表现的有效诠释。“一画”就是绘画的根本法则。“一画”既是一笔一枝也是一树一丛,既是小到精微也是大到全局,既是一,也是二,既是点线之聚,又是线面之集,可方可圆,可微可巨,可缓可急。能知“一画”,便能知人物山川之秀,草木鸟兽之情,楼台池榭之矩,也便获得了艺术创造的自由。“一画”,对应了老子哲学的“道”。“道”就是混沌,也就是“无”,但是“道”能生一,而生万物,“道”又是“有”。由此可得,知“一画”者,便知众有,也知万象。“一画”是最基本和最原始的要素,有了“一画”,便有了各种形象产生的可能,有了从虚无到万物产生的根基。因此我们说“一画”是万物形象和绘画技法诞生的最原始的因素和最根本的法则。它不仅是艺术形象的抽象,也是自然形象的抽象,是绘画技法诞生的理论依据和绘画美学的源头,是中国传统哲学和传统美学的统一。其内涵,既有法则与自由的统一,又有继承和创新的辩证。

二、画史中的山水画技法演变

中国绘画的源头,最早可以追溯到原始社会的彩陶纹饰和岩画,现存汉代墓室中的壁画及画像石和画像砖,是早期中国画的实物代表。到了魏晋,人物画兴盛,山水花鸟画萌芽。隋唐时期,山水画、花鸟画、人物画开始独立分科。唐末宋初,山水画发展成熟,元及之后山水画发展到鼎盛。明代山水画复古。清中期之后山水画让位于花鸟。现当代中国画坛开始百花齐放。在中国画发展走过的漫长历程中,中国画的技法发展,也经历了一个从萌芽到发展再到成熟的过程。魏晋时期,不管是人物画还是山水画,其线条都是以匀细的高古游丝线条勾勒轮廓,填以重彩。到了唐初,吴道子开始改革,以“墨踪为之”,将线条解放,首先在人物画中打破游丝线条勾勒的古法,变得粗细随意,富于变化。其后在山水画中应用这种自由的线条,使山水画面产生多样的勾、点、皴、擦,突出山石的质感及体量感。到了李思训时,将金碧青绿入画,加强表现山水的阴阳向背及形貌特征。李昭道时,取吴道子和李思训之长,将墨骨与重彩结合,完成了具有气势、形貌、情趣的山水画变革。

在青绿山水画发展的同时,文人水墨山水画也悄然兴起,这和唐代社会道家思想的影响有很大的关系。道家的“无”、“忘”、“静和”等思想,以及“讲斋戒,讲解脱,入山林,求虚静,忘却人世间庸俗纠葛”的精神追求,使得文人们开始在山水画中有所体现,画面追求物我两忘,追求以墨代色。这正符合道家所崇尚的“朴素”、“自然”的思想,所以以水墨代五彩画山水,符合道家力主清净朴素、虚淡玄无的思想,也正是道家所追求的美学精神。王维的水墨山水画作品,将道家思想完全融入,并使水墨山水画为世人公认,成为文人画主流。

人物、山水、花鸟各画科技法发展都较以前大为进步的时代在唐朝末期,这时期的山水画皴法已经发展成熟,在荆浩的《匡庐图》中,山形和质感都是通过顿挫有致的笔法勾皴出来,再用水墨渲染出阴阳相背,这种绘画方法开启了五代至宋初山水画的辉煌,也直接导引五代宋初山水画的高度成熟,并雄踞人物、花鸟画之首。五代宋初时期产生的“百代标程”、“照耀千古”的大山水画家,如孙位、荆浩、关同、李成、范宽、董源、巨然等,直接将我国南秀北雄的地域特征用高度概括的表现形式和皴法表现在画面中,如江南多雨、雾天较多,就用雨点皴、米点皴表现;东南山峦层叠,就用长披麻皴、短披麻皴和解索皴表现;西北山体高大、山石坚硬,就用大斧劈皴、小斧劈皴等来表现等。表现“北雄”的北方山水画成就最高的是荆浩、关同、李成、范宽;表现“南秀” 南方山水画上成就最高的是董源、巨然。他们皆前无古人后启来者里程碑式的大画家。此后的山水画在派别林立中或复古或创新,直到清中期,主流地位逐渐被花鸟画所代替,但技法发展一直没有停止,对山水画皴法和表现语言的探索也一直在继续,比如对草原山水画表现技法及创作形式的探索和实践。

三、草原山水画及主要代表作品

草原山水画是山水画的一个分支,是以表现草原为主要题材的山水画形式,是南秀北雄地域特征之外的草原地貌特点在绘画上的总结和概括。目前在草原山水画创作领域有一定成就的画家有郑俭、孙志军、李一唯等,他们各有成就,又各自不同。郑俭先生喜欢画北方草原中的漠原、红柳、骆驼、羊群,把光线和笔墨的浓淡干湿有机结合,表现草原的广袤无垠。孙志军先生的作品除了要描绘草原生活之外,更多的是要表达一种高于现实生活的景象,注重追求画面的精神意境。李一唯老师的草原山水画作品主要表现的是河北坝上草原特有的地域特点使人产生的诗意情怀,通过对矮树、牛羊、河流等的描绘,传递出一种宁静、恬淡的精神境界。这里我们重点研究坝上草原山水画创作。

四、坝上草原的地域特点与人文情怀

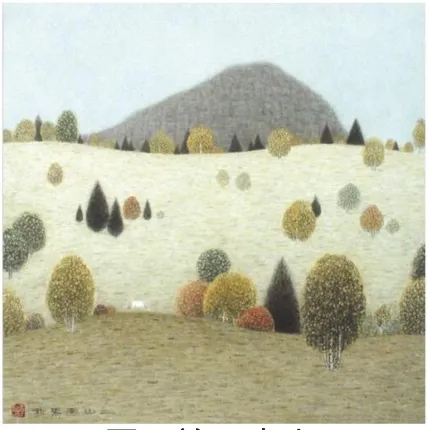

坝上草原特指草原地带陡然升高而形成的因气候和植被的影响而产生的草甸式草原。在河北省境内,承德北100公里处就是被誉为京北第一草原的坝上草原,这里草场肥美,野花遍地,树木葱茏,一望无际。如图1、图2。

图1 坝上之秋

图2 诗意坝上

坝上草原是坝上高原的重要组成部分,平均海拔一千五至两千一百米,平均气温在一点四至五摄氏度。主要分布在承德丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县,张家口市张北县、尚义县、康保县、沽源县、崇礼县境内。温带季风气候是坝上草原特点,夏季无暑,冬季漫长,7月平均气温摄氏24度,清凉宜人。这里不仅冬夏分明,而且晨夕各异,水草丰茂。

坝上草原那晨昏暮雨笼罩的田野,那徐徐清风拂过的草地,那信步田野的羊群,那远离尘嚣的静寂和回荡于山野之间的天籁之音……每每想起,便会让人思绪飘飞,心向往之,这特有的宁静、恬淡和空灵,就是坝上草原传递于你我的诗意情怀。

五、坝上草原山水画创作研究与实践——李一唯老师坝上草原山水画分析

在传统山水画的变现程式中,表现坝上草原山水既没有现成的技法可以借鉴,也没有相关的作品可以参考,只能在不断的实践探索中慢慢体会和总结。所以,把坝上草原特有的自然景观与主观情怀融为一体并表现在纸上,除了在传统笔墨中汲取养分之外,更多的需要在借鉴中不断创新。

多年来,李老师一直潜心研究坝上草原山水画创作,分析坝上草原的地貌特征和人文取向,不间断进行实地采风,反复进行笔墨探索,大胆进行构图和色彩创新,终于找到了适合表现草原山水画地貌特征和人文情怀的绘画语言,深得业内外人士的认可和好评,现在对李老师的作品做简要分析如下:

(一)画面构成分析

1.笔墨技法方面,虚笔干墨,巧妙运用各种点子皴。在李老师的画面中,随处可见虚笔干墨的痕迹,这是面对草原时悠然心起的笔墨形式的流露。而点子皴的运用,恰到好处地把草原的地貌进行了主观的概括。

2.画面色调方面,和谐静雅,大胆运用补色。李老师画面中明亮的色彩和鲜明的对比会给观者留下深刻的印象,补色的巧妙运用,使画面明亮而稳重,这也是在传统纹样色彩中汲取的营养并加入了自己大胆的创新。

3.构图方面,引入构成成分并进行主观分割,形式感强。李老师作品的构图已经不全依靠传统国画的起承转合,巧妙大胆地加入了构成的元素,一条条水平直线的分割与扩展,是对草原自然地貌的夸张与概括,是传统山水画构图的发展与创新,是中西绘画融合的有效实践,也让整个画面充满了音乐般的诗意和节奏。如图3、图4:

图3 憩

图4 放马南山

(二)意境的追求在坝上草原山水画中的体现

中国画对意境的追求一直是画家追求的最高目标,意境也是衡量绘画作品高下的最高标准。所谓意境就是画家所见到的实景与画家自身的思想情感融为一体而形成的艺术境界,主要表现就是情中有景,景中有情,情景交融。意是作者主观的情感,境是客观自然的存在,客观的景象融入画者主观的情感,便会升华出境界,作品便有了意境。

在李一唯老师的作品中,我们看到了百草山川的层次,看到了行走草地的羊群,看到了三五一聚的矮树,也看到了晨昏昼夜、四时变换、骄阳雨雪和晓雾氤氲,更感受到了清新自然、闲适恬淡、空灵宁静和淡然从容,这就是李老师在草原山水画创作中所要传达的直面心性的意境和蓦然回首顿悟式的禅悦。这种恬淡深邃又安静平和的表达和李老师清高不俗的性格和完整高尚的人格密不可分,这种虽在世俗之中又超然世俗之外的超脱是作品诞生的根基和源泉,并有效地与作品融为一体,给人身临其境,超然世外的脱俗之感。

六、总结

坝上草原山水画创作,在我国山水画史上,找不到现成的程式,甚至连表现草原的基本笔墨技法都无迹可寻,在这方面,先人既没有探索也没有留下成为体系的相应皴法。以郑俭、孙志军、李一唯老师等人为代表的草原山水画创作探索和研究,尤其是李一唯老师的坝上草原山水画创作实践,在当代就有着十分重要的创新意义,李老师的草原山水画作品,抒发了一种超然世外的情怀,如同一股清流走入人们的视线,给人们喧闹的生活带来了喧嚣之后的静溢、压力之下的放松、紧张之后的释然和焦虑激进后的超脱。