秦汉儿童的游戏世界

2019-05-23王子今

☉王子今

游戏玩乐,是儿童生活的重要内容。秦汉时期,儿童游戏有些什么项目呢?从历史记载以及目前的考古发掘看,秦汉时期儿童的游戏内容非常丰富,如比较轻松的有掩雀捕蝉、竹马之欢等,比较刺激的有战争游戏,当然也有弹棋、弈棋等智力游戏。

掩雀·捕蝉

王充是东汉时人。他在《论衡·自纪》中曾回顾自己的身世,说到自己的志趣。他是这么说的:

建武三年,充生。为小儿,与侪伦遨戏,不好狎侮。侪伦好掩雀、捕蝉、戏钱、林熙,充独不肯,(父)诵奇之。六岁教书,恭愿仁顺,礼敬具备,矜庄寂寥,有巨人之志。

《观鸟捕蝉女侍》,唐章怀太子墓壁画

《太平御览》卷九四四也说:“王充建武三年生,为小儿,不妄狎人,而不掩雀、捕蝉。”这两则史料,一方面是在说王充少有志向,与众不同;另一方面也告诉我们,“掩雀、捕蝉、戏钱、林熙”是当时儿童游戏的形式之一。这里的掩雀捕蝉,似无须解释,因为现在有的乡村小儿还会此戏;而所谓“林熙”,后来的专家解释就是“攀援树木之戏”。

挽满·蹴鞠

《后汉书》卷三四《梁冀传》在说到“贵戚”梁冀少时的品行爱好时,是这样描写的:

少为贵戚,逸游自恣,性嗜酒,能挽满、弹棊、格五、六博、蹴鞠、意钱之戏,又好臂鹰走狗,骋马斗鸡。

这里涉及了当时的多种“儿戏”形式。其中的“挽满”,应是指当时流行的习射游戏。

其实,《史记》卷一一〇《匈奴列传》也有类似记载,不过《史记》反映的是匈奴少年的情形:

“儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长则射狐兔:用为食。士力能毌弓,尽为甲骑。”

需要指出的是,这种射猎游戏,在以农耕为主的内地,拉弓射箭,多为娱乐,而在以狩猎为主的草原地区,匈奴儿童的射猎远超出游戏的范围,他们射猎所获取的鸟鼠狐兔,是要用作食材的。

梁冀少时喜好的“蹴鞠”,一般认为就是打球。以“蹴鞠”为打球的解说,见于《史记》卷一一一《卫将军骠骑列传》张守节《正义》所谓“蹋鞠”“即今之打毬也”。不过,已经有学者论证其形式不同,不应把两种运动混为一谈。但两者又确有其共通之处,这就要提到《史记·苏秦列传》。苏秦说齐王时说到临淄的形势,“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。”裴骃《集解》引刘向《别录》言:“蹵鞠者,传言黄帝所作,或曰起战国之时。蹋鞠,兵势也,所以练武士,知有材也,皆因嬉戏而讲练之。”今天,我们在汉代的画像资料中还可以看到“蹴鞠”游戏的形式,在《敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘报告》中,发掘者称发现了被判定为“鞠”的实物:

体育用品一件。

蹴鞠 一件。标本T12:01,内填丝绵,外用细麻绳和白绢搓成的绳,捆扎成球形。直径5.5厘米。《汉书·东方朔传》:“郡国狗马蹴鞠剑客辐凑董氏。常从游戏北宫,驰逐平乐,观鸡鞠之会,角狗马之足,上大欢乐之。”此件似为随军子女之玩具。

鸠车·竹马

在距秦汉时期并不很久的晋代,晋人杜夷的《幽求子》有言:“儿年五岁,有鸠车之乐;七岁,有竹马之欢。”而《锦绣万花谷》卷一六引张华《博物志》:“小儿五岁曰鸠车之戏,七岁曰竹马之戏。”可知“鸠车”、“竹马”一类儿童游艺形式在民间曾经广泛普及。

1977年出土的山东嘉祥核桃园齐山村北汉画像石、1978年出土的山东嘉祥满硐宋山村北汉画像石、傅惜华《汉代画像全集》著录的山东滕县汉画像石,都有反映“孔子见老子”这一传说的画面。其中立于孔子与老子之间的童子,应当就是传说中的神童项橐。这个项橐,往往手持下附小型车轮的木柄。这一器物所象征的,应当就是鸠车。与此对应的老子作为身份标志的象征物,则是藜杖。汉画像石画面中屡见项橐以鸠车作为年龄标志,无疑是反映了当时儿童喜好“鸠车之乐”的情形。

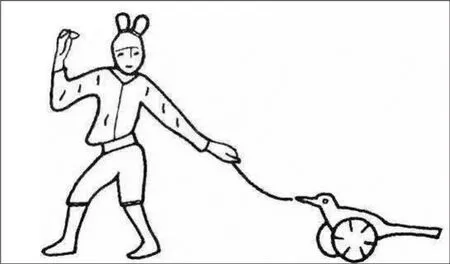

南阳汉画像石上小孩玩鸠车形象

河南南阳李相公庄汉墓出土的许阿瞿墓志画像,刻画有儿童手牵鸠车游戏的情形。画面可见帏幔下有一身着长襦的束发为总角的儿童端坐于榻上,右侧题“许阿瞿”三字。榻前置案,案上有酒餐具。画面右方描绘一儿童“牵一木鸠,鸠有两轮,后一人执鞭赶鸠”。这一画面体现了富家小主人令僮儿表演所谓“鸠车之戏”以取乐的情形。

至于“鸠车”实物,在汉代文物资料中也可以看到遗存。1955年发掘的洛阳涧西区小型汉墓中,墓45出土一件陶鸠车。据发掘报告,“体为鸟形,实腹,两翼成车轮状,中有一轴,可拉动,质地属夹砂红陶。”墓41还出土一件铜鸠车,“与墓45的陶鸠车形状雷同”。

有关竹马这种儿童跨骑竹竿仿拟跃马奔走的传统游戏方式,最早的明确记载,也见于汉代。《后汉书》卷三一《郭伋传》记载,汉光武帝建武年间,并州牧郭伋为官廉正,“素结恩德”,以致“民得安业”,据说“所到县邑,老幼相携,逢迎道路”。最为生动,流传最为久远的,是体现他与美稷县儿童友情的故事:

(郭伋)始至行部,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送之郭外,问:“使君何日当还?”伋谓别驾从事计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿遂止于野亭,须期引入。

博局弈棋

博和弈均为古代的棋戏。《史记》卷一〇六《吴王濞列传》记载:

孝文时,吴太子入见,得侍皇太子饮博。吴太子师傅皆楚人,轻悍,又素骄,博,争道,不恭,皇太子引博局提吴太子,杀之。

《吴王濞列传》所记载的这则皇太子即后来的汉景帝刘启和吴太子刘贤的生死博局,从一个侧面反映了皇家幼童游戏时骄悍相争的情形。刘启被立为太子时,只是一个九岁的儿童。到吴楚七国之乱时,少时曾以博局掷击吴太子致死的汉景帝已34岁,时吴王刘濞“不能朝请二十余年”,可知吴太子因博戏争道而致死时,刘启和刘贤这两位太子应均是未成年少儿。因游戏的相争而导致相杀,可见“博”戏早就有以命相博的赌性。

考古工作者在汉景帝阳陵南阙门遗址的发掘中,发现了一件陶质汉代围棋棋盘残件,据推断,应为守陵人消闲游艺用具。

这件围棋棋盘,虽然不是皇家贵族用物,但是因为出土于汉景帝陵园,自然会使人联想到汉景帝刘启少时与吴太子博戏“争道”过失杀人的故事。不过,使用棋盘与使用博局,游戏的形式是不一样的。

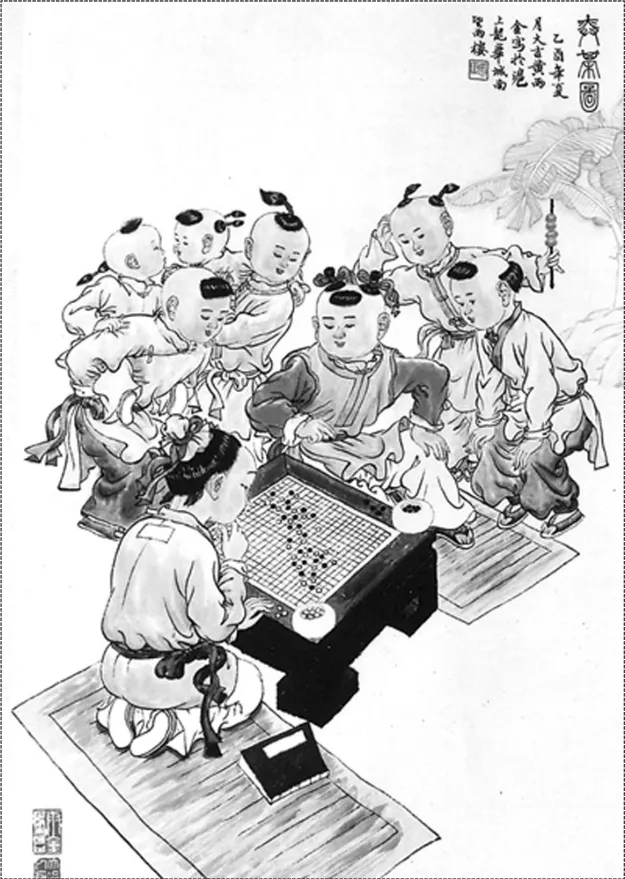

《后汉书》卷七〇《孔融传》说,孔融56岁时被处死,“女年七岁,男年九岁,以其幼弱得全,寄它舍。”而在孔融被拘执时,“二子方弈棋”。《三国志》卷ー二《魏书·崔琰传》裴松之注引《魏氏春秋》:“十三年,融对孙权使,有讪谤之言,坐弃市。二子年八岁,时方弈棋,融被收,端坐不起。左右曰:‘而父见执,不起何也?’二子曰:‘安有巢毁而卵不破者乎!’遂俱见杀。”

《太平御览》卷七五三引《晋书》曰:“王质入山斫木,见二童围碁。坐观之,及起,斧柯已烂矣。”《说郛》卷五九上《虞喜志林》:“信安山有石室。王质入其室,见二童子方对棋。看之,局未终,视其所执伐薪斧,柯已烂朽。遽归,乡里已非矣。”时距孔融遇害事不远。“二童围碁”或“二童子方对棋”情节,可与孔融儿女“弈棋”故事对照理解。汉晋时代,所谓“围碁”“弈棋”“对棋”者,看来是儿童普遍喜好的游戏。