一个无法形容的伦敦

2019-05-21曹然

曹然

一块焦黄的肉馅派和一块土豆泥,浇上一大勺绿油油的浆汁,再用搪瓷碗盛上几片没有去刺的鳗鱼肉,搭配一小杯奶茶——这就是你在伦敦百老汇市场的土豆泥馅饼店能获得的全部食物。伦敦东部曾经有数百家这样的小店,而存活至今的只有六家。

“东伦敦已经是保存伦敦传统最好的地区。”山姆·格雷格很快就将眼前的那份土豆泥和派吃得干干净净。他来自北伦敦,那里如今只剩下一家土豆泥馅饼店。当这位90后伦敦“土著”摄影师想重新认识自己的故乡时,他不得不来到东伦敦,深入其中,甚至走进她的黑暗面。

“老实说,我不知道到底什么才是‘旧伦敦,也不知道能在哪里找到它。也许我找错了地方,也许我找对了地方。也许我会在薯片包装袋下发现它,也许我终将在一杯茶渣里与它相遇。我现在所做的,只是尽可能找到它。”

马赛克瓷砖与百事可乐广告

没有人知道“东伦敦”的边界。在伦敦地铁运营图上,它是一片环线之外的边缘区域;在伦敦警察局的网站上,它是犯罪率高发的危险地带。从伦敦金融城东北方的利物浦街车站往东,不到十分钟的路程,高楼渐渐稀少,老旧的连排别墅群隐约可见。三三两两的青年操着东伦敦口音的英语走过,饶有兴趣地看着中国人——这里少有外来面孔。

衣着时尚的山姆同样与这里格格不入。从伦敦大学学院法语专业毕业后,热爱摄影的他受美国摄影师斯蒂芬·麦考瑞(Steve McCurry)影响,深入泰国曼谷的贫民窟完成了自己的第一个系列作品;之后移居意大利那不勒斯,探索“犯罪之城”的黑暗文化,并由此在圈内成名。

一路走来,山姆突然发现自己成了家乡的“局外人”,似乎再也无法认识英国。“我离开伦敦太久,甚至忘了什么才是伦敦的感觉。”山姆切开眼前的肉馅派,“我似乎一直难以和家乡文化形成‘联系。所以当我回到伦敦安定下来,我决定重新认识这座城市,同样也是认识自己。这或许是每一位摄影师都会做的。”

山姆追寻的是自己的“伦敦记忆”,那时北伦敦和东伦敦的街区还保留着“二战”前的旧模样,国际品牌未曾大面积进驻。当他将镜头转向家乡时,飞速发展的城市早已淹没了二十年前的记忆。绝大多数土豆泥馅饼店已经关门,星巴克、Costa和刻意复古的咖啡馆遍布伦敦的每个角落,夜店代替了传统的英式酒吧。

于是,“追寻自我”成为一场漫无边际的旅程。一个扛着照相机和三脚架的“局外人”漫游在人迹罕至的小巷,没有规划,也无从规划。

出现在镜头中的,也许是一面英格兰旗,也许是酒吧里的一个标靶,也许是一朵纹在脸上的玫瑰,也许就是走在街上的一位老者……一切图景既有关又无关。“有些照片甚至是我在酒吧喝醉之后拍的。”山姆笑道。

项目甚至没有一个确定的名字。“Blighty是俚语‘英国老家的意思,指整个英国,但事实上我被限制在了伦敦。”山姆说。他曾摘取歌德的语句为那不勒斯的摄影项目命名,如今“我的每个项目都有一个令我满意的名字——除了Blighty”。

现在,形容伦敦的题目依然没有找到,但在东伦敦的街巷里,山姆似乎终于发现了自己的“伦敦”。这里有“二战”前的伦敦平民区:没有超高层建筑,也没有复古风格的华丽咖啡馆,家族经营的土豆泥馅饼店内布满马赛克瓷砖,蓝绿色漆的吧台上悬挂着店主留着夸张大胡子的照片。老人们静静地坐在长条木凳上吃着派,偶尔和店员说几句闲话。

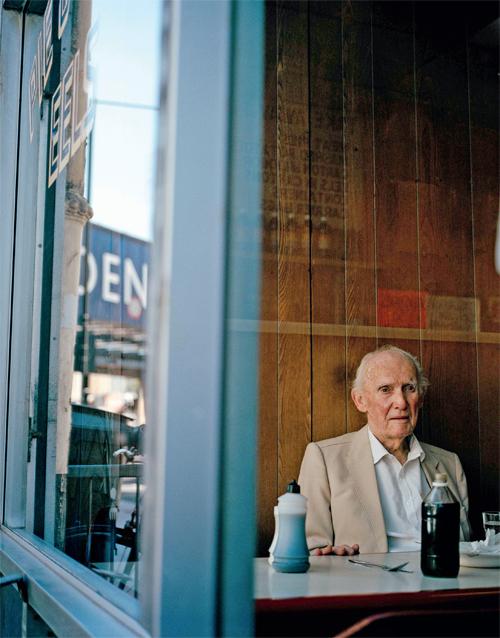

“当然,这里也多少有些当代商业的痕跡。”山姆对我说。在他身后,老旧的马赛克瓷砖上贴着百事可乐的广告。最后的“旧伦敦”正被新一轮城市化快速吞噬。年轻的摄影师在土豆泥馅饼店外抓拍了这一动态过程:一名老人静静坐在空荡荡的店内,橱窗上已经贴了“关门”的通告,而玻璃反射的则是街对面一家大型商超开业的宣传语。

“我不是说一定要保留下这家小店,但我希望我们不会关掉所有土豆泥馅饼店。”山姆强调Blighty的主旨并不是“反城市化”,而是追求高速发展与传统保持间的平衡。“走进这里能感受到家的氛围,能感受到历史的气息,你的精神会变得充实。但走进星巴克能感受到什么呢?一切都是指向消费主义的。”

这是一种难以具象化的感觉,但它显然不只源于那些陈旧的瓷砖。简单化的“保护”,只会孕育城市化的畸形儿。一家土豆泥馅饼店被转手给中餐馆,但地方法律要求餐馆经营者不得改变室内“具有历史价值的装饰”,其结果是“你走进一家中餐馆,却看到老伦敦的样子,这是荒谬的”。

“我们需要星巴克。相比肉馅派和土豆泥,我也更喜欢日料和中餐。但我们也需要留下一点自己独特的痕迹。”

玫瑰纹身的杀人犯和被歧视的爱尔兰人

吃完派和土豆泥,我们在著名的London Field公园的古树下坐定。草坪上不时有遛狗的人经过。“如果我去找他们拍照,他们多半是不会同意的。”山姆苦笑道。他热衷于拍摄人像,捕捉陌生人“眼神里展现灵魂深处的瞬间”。

伦敦人不喜欢和陌生人交流。山姆自嘲道:“伦敦人从来是怀疑一切人的。”相比金融城里的银行家们,东伦敦的工人阶级居民更开放友善,但当山姆拿着相机向路人发出摄影邀约时,95%的人都拒绝了他。“这不只是我遇到的问题。”他和许多同行沟通过,包括一些非常有名的摄影师,“他们都感慨伦敦人的冷漠、拍摄的艰难。”

只有东伦敦的年轻人例外。但他们又过于热情,对摄影师纠缠不休,好奇地追问自己的面孔将出现在哪些社交媒体上。对山姆来说,更糟糕的是这些年轻人并不知晓伦敦的过去,“只爱通宵泡吧和玩手机”。他要找有本地故事的人,“酒吧里刺满纹身的顾客总比西装革履的银行家更有故事。”

這些“有故事的人”已不再是伦敦的主人。“很难说他们被彻底边缘化了,但“二战”后伦敦改变了很多。”山姆说,“世界变化得太快,他们所处的社会已经与他们记忆中的景象完全不同。”

这样的人不常能在大街上遇到——除了一位老将军。他挂满勋章,正准备去参加一场战友聚会,被迎面走来的山姆拦下。于是路边的历史建筑成了背景,宏伟而破败的拱门下,老人精神抖擞地站着,如同参加受勋仪式。“一切仿佛刻意安排,实际上却非常偶然。”

“我更爱发掘光明的反面。”在山姆的故事里,将军只是过客。走进旧伦敦的街巷,也就走进了伦敦的黑暗面。这里不只有熟知当地掌故的老人,也有刑满释放的杀人犯。他坐在酒吧里,脸上刺着一朵象征英格兰的玫瑰。

“我在监狱里待得太久了。”后来这位曾经的囚徒给摄影师写了一封信,“现在我期待能永远自由,还有平安和幸福。”山姆相信他,“你可以从眼神里看到他的悲伤,他的故事。我相信他已经改变了。”

边缘的社区还有更边缘的群体。一个爱尔兰移民家庭邀请山姆拍摄他们的家庭活动。因为姓氏中有爱尔兰特色的“O”,他们在东伦敦的日常生活中屡遭歧视,在餐馆订位时都会因为姓氏被拒之门外。东伦敦的传统酒吧也拒绝他们进入,仅仅是因为“爱尔兰人有酒品不好的口碑”。

这也是伦敦故事的一部分:被边缘化的东伦敦人,自身也是其他群体被边缘化的驱动者。许多人支持保留土豆泥馅饼店,也是基于这些小店是本地人的产业,而星巴克的雇员多是移民。在三年前的脱欧公投中,东伦敦的工人们是这座大都会中极少数支持脱欧的群体之一。

我们不自觉地向南望去:五英里外,泰晤士河畔正在见证一场有十万人参加的“反脱欧”大游行。山姆拾起一根杂草,在泥土上深深划了一道:“这就是巨变的时代,多么值得记录啊!”

“移民也是这个城市的一部分。”采访过程中,为曼谷贫民窟拍过纪录片的山姆一遍遍提起“平衡”,“我相信伦敦的青年一代知道自己需要什么:不是要让伦敦‘英格兰化,不是要脱离世界。对我而言,伦敦最吸引人的地方就是其多元性。我们只是需要更好地平衡不同的文化。”

也许,近年来这座城市里唯一的团结时刻是2018年俄罗斯世界杯。英格兰队杀进四强,创造了28年以来最好的成绩。那天山姆照例带着相机出门,记录了满城欢庆的场景,英格兰的旗帜在每一栋建筑上飘扬。他拿起当时的作品:“我已经记不得这是什么地方,但这显然很伦敦。”

“很难说我喜欢这样的伦敦,我也不为自己是伦敦人而骄傲。”山姆望向东伦敦的远方,“但拍了这些照片,我觉得自己多少理解这座城市了。我和伦敦终于建立了联系。”

位于英国伦敦东部的一家土豆泥馅饼店,一位熟识这座城市掌故的老者坐在窗边。

土豆泥馅饼店。

东伦敦街景。房屋洁白的墙壁上,红黄蓝色的窗子整齐分布,很有上世纪荷兰艺术家蒙德里安的抽象风格,斑驳的树影打破了宁静。

居住在东伦敦的爱尔兰移民,但似乎他们还需要一段时间来融入社区。

东伦敦,一位参加纪念活动的退役将军站在一栋历史建筑下留影,看似刻意,实际一切都是巧合。