福建大田桃源安良堡民居建筑初探

2019-05-21李刚黄媛

李 刚 黄 媛

(1. 江西财经大学 艺术学院,江西 南昌 330032;2. 江西财经大学 城市规划与景观艺术设计研究所,江西 南昌 330032;3.武昌理工学院 艺术设计学院,湖北 武汉 430223;4.韩国牧园大学 美术设计学院,韩国 大田 302729)

引言

闽中土堡是福建中部戴云山脉与武夷山脉之间广大丘陵地区形成的一种具有防御功能的独特地域性乡土建筑。“闽中”的地域范围及土堡的分布范围为闽江水系以南,九龙江水系以北,横跨戴云山脉,包括福州市的永泰、闽清、闽侯与福清的部分地区,三明市的梅列区、三元区、永安、大田、尤溪、 沙县、清流、明溪、宁化,泉州市的德化、永春与安溪的部分地区,龙岩市的漳平北部,宁德市的古田西南部。这里的“闽中”具有历史文化意义,特指福建境内客家文化的麇集区,与行政区域划分中的“闽中”有所区别,其范围更加广袤。在如此广袤的区域内大量建造土堡,究其原因是由于明清两代“佃农反抗、起义以及小股经济土匪活动的频繁,而沿海一带又屡遭倭寇的侵扰和海盗的劫掠”[1]以及“不同姓氏宗族间也由于利益纠纷械斗不断”[2], “偷安日少,战兢日多”①,为了“御强寇、 保身家、固地方”①,所以“民间树筑土城土楼日众”。可见,在土匪侨寇猖獗之地,亦是乡族土堡发达之时[3]。

闽中土堡建造时间最早的记载是清李世熊编著《宁化县志·建邑志》:“隋大业之季,群雄并起。……其时土寇蜂举,黄连人巫罗俊者,年少负殊勇,就峒筑堡卫众,寇不敢犯,远近争附之……”[4](巫罗俊堡遗迹已无从考辩)由此可推断闽中土堡源始于隋大业年间(618 ),比福建土楼始于唐②的说法要早近百年。因此,可以推测闽中土堡这种建筑形式或是闽、赣、粤防御性乡土建 筑的始祖。

安良堡是闽中土堡中较有代表性的土堡之一,也是大田土堡群中唯一一座由畲族人建造的土堡。堡墙内沿建廊屋,前后落差达14m,高台基大阶梯等建筑特点显著,对其建筑空间形态进行深入探讨与分析,有助于了解当时大田乃至闽中地区的社会风俗、经济、人文及营造工艺等,具有重要的人文历史及现实意义。

一、安良堡概况

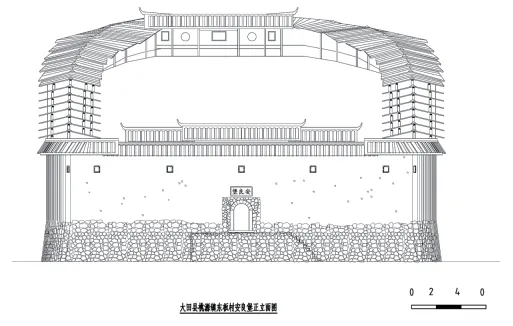

图1 安良堡

安良堡位于大田县桃源镇东板畲族村湖坵自然村东部,是一座大型防御为主兼民居的血缘性堡式建筑。平面形态前方后圆,为山坡(坡地)型,北纬25°85′60″,东经117°57′65″,海拔高度850m,坐北朝南偏东5°,东西面阔约31m,南北进深约35m,高约12m(前部),台基前后高差达14m,占地面积 1200 m2,建筑面积1250 m2,内藏各类用房共48 间。

据闻因堡前有泮池,村口有大坵田,故村名曰湖坵。安良堡虎踞龙盘、气势恢宏, 犹如太师椅,踞建于该村土堡后山之阳、高坡之上(图1)。其东西两面为低山丘陵,北部是高缓山势,南侧为泮池(现为水田),环泮池西、南两侧有状如屏案的连绵青山,整体环境形成一个“龙、水、砂”的风水景观格局,土堡处于群山环抱之中。一条山溪自东北向南至堡前旋即折向西逶迤流去,为 土堡天然的护堡河,溪上安设仅容一人通过的独木桥,增强了土堡的安全系数。

土堡面对如案的吉祥青山,背靠长寿的玄武蓊郁翠峰,左山如青龙俯首饮泉,右山如猛虎锁涧,严密地把守着水口,这即是传统堪舆学中藏风蓄水聚气生财的风水宝地。

据《熊氏家谱》记载,清嘉庆十一年(1806 ),由熊坤生倡建该堡,并逐级上报至福建巡抚衙门,批准备案后鸠工兴土起建,共历时5 年建成[5]。然而也有学者对此提出质疑,民国陈朝宗编纂的《大田县志》记载,清康熙十七年(1678 )大田知县侯执纁③曾写诗道:“桃源去县远百里,里曰聚贤何年始。我来阅历访仙踪,不见桃花见流水。芦舍荒凉断续间,土堡崩颓非昔比。 山下瑶池迹尚留,峰头白云虚无里。”[6]据此认为大田土堡建造时间要早于1678 年,然而诗中土堡是否为安良堡有待考证。另从现场考察发现墙体上有明代龙泉窑的瓷器残片,但也无法佐证其建造时间为明代,所以确凿的建造时间还有待于进一步考证。

安良堡建成后,先后受到过土匪数次围攻,清光绪二十一年(1895 ),土匪围堡数日,熊氏家族据堡死守,土匪无奈退去。1941 年7 月~8 月间,永安青水土匪王仁峰率匪众数次攻打安良堡,均未得逞。新中国成立后,安良堡作为熊氏庇身之所。1967 年7 月,因文革破四旧,堡内 部分彩绘及木刻等构件遭到破坏。文革结束后,熊氏家族经合议,决定对安良堡进行保护,先后进行过多次修缮。2007 年4 月,该堡西南角坍塌近5m,熊氏合族议定集资修复。

2004 年,安良堡被列入大田县历史文化 遗产名录。2013 年5 月3 日,安良堡与大田县域内其他土堡以“大田土堡群”整体被列入第七批全国重点文物保护单位。

二、建筑平面组织与立面空间

(一)平面组织

安良堡平面组织上采用中轴对称布局,由三个部分组成,大致由内及外呈明显圈层结构(图 2)。内核为正厝、厢房,中圈为由后厝、护厝组成的生活性房屋,外圈为防御性的堡墙、跑马廊、堡门及便门,防御性逐渐增强。其中内核的正厝、厢房与中间的后厝、 护厝之间有通道、台阶相连接。

内核空间是由正厝、厢房及天井组成的院落,正厝面阔5 开间,进深7 柱约10m,悬山顶中高旁低挑檐,长为25m,明间与次间屋顶高,两端梢间低。堡内建筑为穿斗式梁架结构,正厝明间内中部设太师壁及神龛, 为族人祭祀、婚嫁、议事、招待宾客的场所, 是土堡的核心所在。厢房现仅存东厢,放置杂物(图3)。由正厝、厢房及堡墙围合的即为天井及空坪,其作用主要为通风、采光、 排水及举行活动等,并创造出宜人的内部小气候。经正厝明堂后门即通往后厝台阶。

后厝与正厝的形制基本相同,进深略浅, 约为8m,明间也具有祭祀、议事等功能。另外,后厝的梢间与左右两侧的护厝相连,共同组成合抱环绕之状,将正厝与厢房围护于土堡的中心,以突出其重要性。护厝主要为仓廒、厨房、住屋等,对一个防御为主的土堡来说,储备粮食、积蓄柴火是首要事情, 石臼、石磨等生活设施一应俱全。为保证堡内水源充沛,进堡水道采用地下秘密水道供应,完全做到无缺水之虞,可备长时间的坚守与抗争。

此外,水井是土堡必不可少的生活设施,一旦被困,生活用水及堡门若被火焚烧急救都离不开水。

图2 安良堡平面图

图3 安良堡横剖面图

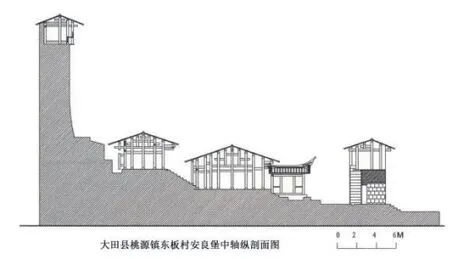

图4 安良堡纵剖面图

(二)立面空间

安良堡在立面空间上,因势利导逐级而上,与山坡地形相呼应,参差逶迤,高峻嵯峨,蔚为壮观,是典型依山而建的土堡。土堡由前及后依次为堡前进堡小道、山溪、独木桥、高起的门前踏垛、双层台阶(各4 阶,道教色彩浓重)、门坪、堡墙、跑马廊及廊屋、堡门、天井、厢房、护厝、便门、正厝、后厝、胎土、堡墙等组成,具有明显的序列,轴线较强(图 4)。

高起的门坪、堡门、天井、堡墙等位于第一个台基之上,主要为界分空间、提高防御功能、突出土堡宏大的气势,达到震慑匪寇的目的。进入堡内,即为天井、厢房、正厝、便门等,位于土堡的第二个台基上,因土堡并非以居家为主要目的,而是以躲避匪寇而营建,所以堡内建筑俱为一层,以供临时居住之用。后厝、护厝、胎土等位于第三个台基之上,主要依势而建,后厝高出正厝五尺许,用四级石阶相连,左右扶厝围合而建,显得错落有致,富有变化。胎土为土堡 的“龙脉”所在,是风水要地,具有明显的客家围龙屋特点。台基最高的为最后侧的堡墙及廊屋。因为堡墙及护厝基本为环绕土堡一周而建,台基随山势逐渐增高,台基前后的高差达14m,如此大的落差在土堡中是极为少见的。

图5 梁架木雕

(三)装饰艺术

土堡通常僻处乡陬,建堡人为长久考虑, 一般都会竭尽所有、耗时耗力、精心营建。在注重其外围坚固严密的防御之外,对内部的建筑也是精雕细琢,体现出当地营造技艺的高超水平、建堡人雄厚的经济实力以及对美好生活的向往。

安良堡整体建筑风格庄重素朴, 内部装饰以木雕为主, 主要为正厝、后堂的梁架、额枋、雀替、驼峰、柱头及门窗隔扇等处,其余部分基本为素体(图5)。装饰纹样基本以缠枝花纹为主,有富贵牡丹、梅兰竹菊、并蒂莲花等。其正厝明间及后厝明间的主梁,琢以精美花饰纹样并施以彩绘,工艺精湛,造型舒美,是高超技艺与理想生活的物质载体。

土堡彩绘常见于堡门、山花、防溅墙、 屋脊、博风板等处。安良堡的彩绘主要绘于正厝东侧与厢房之间的防溅墙,题材内容丰富,有戏文人物、山水田园、缠绕莲荷等, 色彩鲜艳、绘制工整精细、寓意吉祥如意。

石雕常见于柱础、门洞、枕石、天井排水口及石阶等处,主要为浮雕辅以圆雕。而安良堡的石雕基本为素体,无任何雕饰及花纹,仅正厝明间门廊前柱础造型上有所变化为素体束腰圆鼓式,其他柱础俱为素体圆柱式,简约而又节省。

屋顶的屋脊装饰朴实无华,正厝、后厝、厢房正脊起翘,脊上无泥塑装饰,翘角下置有凤型彩绘灰塑,以祈福吉祥、辟邪补风。护厝与跑马廊屋脊平直,无起翘及灰塑装饰,相对简约素朴。

安良堡的装饰艺术与畲族人民的生活息息相关,且寓意丰美,反映的是畲族的社会风俗、文化信仰与日常生活的人生观、审美观,以及憧憬得到福、禄、寿、喜的生活理想与愿望。

三、防御体系

安良堡的防御体系是一个多层次、多范围、多角度的系统,可将其分为以下四个单项防御工程:

(一)外围堡墙

堡墙是土堡的外围,是整个防御体系的核心,关乎整个土堡的存亡,其大致可分为三段:下部为石砌基础勒脚,中部为夯土墙以及上部的跑马廊(图 6)。

该研究在单因素试验的基础上,运用Box-Benhnken响应面法对树舌灵芝多糖的提取条件进行优化,结果表明:提取温度、提取时间、液料比均对树舌灵芝多糖提取率有显著影响,影响大小为提取时间>液料比>提取温度;最终确定树舌灵芝多糖提取的最佳工艺条件为提取温度77 ℃、提取时间138 min、液料比27∶1,在该条件下多糖实际提取率为2.57%±0.05%。可见,运用响应面法优化树舌灵芝多糖提取工艺参数切实可靠,为树舌灵芝多糖的开发利用奠定了理论基础。

下部石砌基础勒脚由不规则大块毛石交叉砌筑,并且大头朝里,小头朝外,缝隙用掺有红糖、糯米、白灰等拌合的三合土勾填,既坚硬又不易遭受破坏。石基高3~4m 不等,随山势逐级升高,底基厚达5m,断面呈梯形。土堡后部石砌立面面积达200 m2,堡内向后方观望,高达十几米的石基、墙体连在一起,似有高耸入云之感。经时光洗礼,任风吹雨打,平整如故,未显凸凹,说明当时砌石防震技艺水平极高,这一大胆的省工设计方法和精湛工艺实属罕见。石砌基础勒脚之上则是夯土墙。

夯土墙又可以分成两段,一段是在下方,厚达3m 左右,墙体基本无收分。土墙采用生土版筑二次里外夯墙法,待墙干后填上墙与墙之间的空间,用木捶实,外墙抹一层厚约 30mm 的草拌泥,以防止雨水对墙体的冲刷。夯墙时还用石灰、糯米汤做黏合剂,如此夯实的土墙硬度极高。另一段位于上方,厚约800mm,是下方土墙的衍生部分,相当于女儿墙,主要用于跑马廊外侧的防护及廊檐支撑。

此外,为了加大墙与墙之间的拉力及以后粉刷墙壁之便,夯筑土墙时还以本地特产毛竹和杉木条做木筋。工匠们在夯好一圈后挖下一小沟,安上直径约150mm 的木桩,中间埋在双面墙里,两头露出外,每支木桩的距离在2~3m 之间,每升高约1m 就安上一根,使以后粉刷白灰时不需另行搭脚手架。这种设计很有视觉冲击力,既实用又达到了积极防御、壁垒森严的效果。墙内还有顺向木筋,外侧并未显露。土堡建好时外墙上都刷有白灰,现已有不同程度脱落。

土堡在建造选址时,特意利用较高的山坡开挖基础,四周堡墙夯筑的特别厚实和高大,而且墙体是逐级向上共16 级,土墙内侧高5~6m 之间,外围7~8m。前部堡墙最高处12m,后部外围高10m,内围与地面垂直高20m,前后落差达14m,堡后虽是座大山,但靠土堡处却较平坦。

图6 内庭建筑及外圈堡墙、跑马廊廊屋

(二)跑马廊

跑马廊绕夯土墙顶一周,平面呈不规则椭圆形,前方后圆,立面上前部后低部逐级增高, 呈大阶梯状与堡墙的走势保持一致。其结构为木构双坡挑檐悬山穿斗式,廊脊平直不起翘,檐口无升起,整个跑马廊的屋顶随着廊屋的设置而逐级增高,左右各分15 间,包括前后共由46 间组成。俯视廊顶,自上而下鳞次栉比,如鱼鳞般重叠着,蔚为壮观。跑马廊可以分为两部分,外侧的廊道和内侧的廊屋。

廊道为土堡显著特征之一,其贯通堡墙一周,连接土堡的各个防御设施,是所有防御的生命线,具有极其重要的战略意义(图7)。安良堡廊道宽约1m,是防卫驻守场所和进入廊屋的通道。廊道外侧为夯土墙的上部,廊道内侧即为廊屋。

廊内侧兼建墙上廊屋,以备乱时栖身,这在闽中土堡中是唯一见到的(图8)。其做法罕见,廊道地面横设地梁,地梁外伸出墙体500~600mm,梁上支撑廊架及屋面。廊屋为木质结构,面积4~5m2,外墙上开大槛窗,为了提高开间面积,槛窗下增设一个吊柱安箱式美人靠,出露廊屋高悬于墙上。美人靠既可遥观堡外风景和征战,又可摆放救急的财物,从下向上望去,犹如空中楼阁。土堡左右两侧廊屋较小,前后中部略大,作为议事及小聚之用。

这种廊屋和阶梯状通道的设置,一可以遮蔽墙体不被雨水侵袭而损;二可供各家庭多人数避难居住;三是哨卫报警、村民抗击土匪敌寇的阵地。跑马廊仅有一个入口,即从门洞右边上16 级石阶,可上至堡墙顶部的廊屋和大阶梯状的廊道,楼梯间双檐木结构,高出前楼一米余,增加了美感,又提高了实用功能。

图7 廊道

图8 屋顶脊饰及廊屋

(三)斗式条窗与射击孔

堡墙上散布着瞭望方窗6 个、长方形斗式条窗17 个及方向不一的斜状竹制射击孔60 余个,作为射击、瞭望、通风、预警之用。瞭望方窗是堡墙上最大的孔洞,相对均分于堡墙四周,窗口为长方形,高宽约为600×500mm,离廊道面约900mm,正好供一个成人趴在窗口瞭望,符合人体工学。方窗既可通风换气、瞭望察敌、投石防卫,又可在被困时做逃生之用,其他如安贞堡等均设有逃生方窗。窗洞内设木板窗,以 防敌人顺窗而入(图 9)。

斗式条窗为闽中土堡的显著特征之一,出于防御的考虑,通常竖向设置窗洞,内大外小,内宽550~650mm,外宽120~180mm,呈斗型,敌人根本无法通过窗洞进入,并且也增加了守堡人的安全系数,该类窗洞一般不设木板窗。安良堡堡墙上原有长方形斗式条窗17 个,可能因为多次的修缮,现已全部为方窗。

跑马廊外侧一周夯土墙上散置射击孔。其由预先埋入的贯通竹筒构成,竹孔直径一般约70mm,可用于射击、浇开水、浇热油等。孔方向下斜60°~70°且多向,完全做到四面御敌,不留死角,使堡下进犯之敌捉摸不透方向,处处被动(图 10)。

图9 瞭望方窗与地坑注水孔

图10 射击孔

(四)水田与堡门

堡前开阔的水田,为土堡防御的第一道屏障。一方面,开阔的水田有利于观察、瞭望,土堡里的哨卫可以居高临下,对水田的情况一览无余,如有来犯之敌,可以马上进行预警及防御工作。另一方面,水田可以减缓进犯敌人进攻的速度,为防御及射杀敌人赢得时间。水田与堡门之间的独木桥、山溪及高起的门坪也起到 了一定的防御作用。

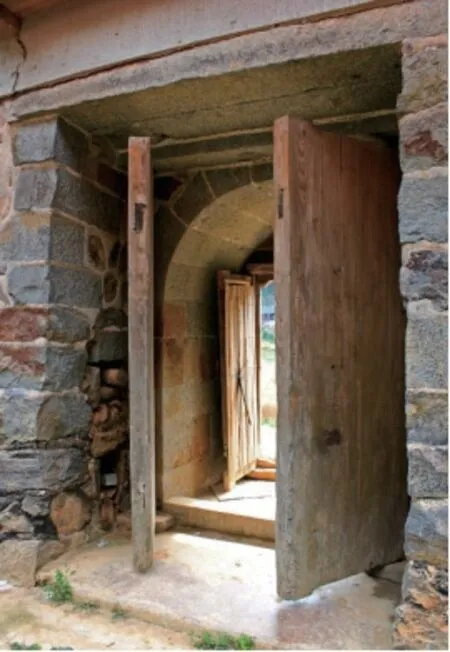

堡门为进出土堡的咽喉所在,其安全性直接关系到土堡的存亡。堡门之上为门楣,书“安良堡”,门楣之下便为石质圆拱门, 堡门为厚重木板双重门,外门外侧密排钉竹坯,内门外侧还订一层铁皮,以保障堡门的安全(图 11)。门洞顶部于通道地面处三合土打制长方形地坑 ,地坑内两侧镂100×70mm 的注水孔(图 9),和门洞上端两个带螺旋线错位砌的斜状注水孔相连⑤,形成大扇面的水势,极短的时间内就可以浇灭匪寇所纵之火。内门两侧门扇中下部各有一射击兼观察孔,内以铁管贯通,内侧有铁片旋动遮盖,以防匪寇靠近破门。堡东侧临涧处开一便门,以备不时之需。

图11 双重堡门

四、形制辨析及文化体现

(一)堪舆择址

安良堡在平面类型上属于前方后圆型。其成因大致有以下三点:一是畲族在中原人数次“衣冠南渡”的过程中,接受了“天圆地方”的中原传统哲学思想,结合堪舆学的理论择址相地,并依据地形地势将土堡平面形态营造为环抱向心的完整形式;二是后部是圆形可以消除防卫死角,而前部是直面可以营造威严宏大的入口景观[7];三是后部是圆形,可以有效防止及减轻山体滑坡及山洪暴发对堡墙的冲刷,以保障其安全,这完全符合现代建筑科学理论。

(二)血缘祭祀

中国历来重视血缘宗亲,明初以降,土堡的功能渐为重形式、轻防御,更趋于传统氏族礼制的聚族而居的居住性建筑[3]。安良堡中轴核心位置的正厝明间为祖堂祠堂。敬宗祭祖是承富传贵的庄重大事,通过对祖宗的充分崇敬,来强化自身现实的自尊和自重。这种中心意识与家族意识,提高了同宗血缘家族聚落的凝聚力。

(三)防御异同

闽中土堡通常对角设置碉式角楼,即“两点金”,其主要功能为观察周边敌情,占领防守制高点,以打击来犯之敌,防止敌人靠近土堡,尤其是打击破坏堡门的敌人。然而安良堡并没有设置碉式角楼。其原因可能有以下两点:一是因为财力问题,在建造土堡之余,再造碉楼,费时费力;二是土堡本身所处的地理环境、建筑形式及防御系统已相当完善,不需要再设置碉楼。

(四)礼教文化

闽中地区的礼教文化主要为中原传统文化与闽中地域文化相互交融、碰撞而形成。其更多地体现了儒家的思想文化,并依附于建筑之上。安良堡内部空间序列和居于核心地位的祠堂突出体现儒家“礼”的文化内涵。土堡建筑在形制和布局上,是由厅堂等礼制空间和居住空间部分的围合体两部分组成, 其大厅、房间、楼道、阶梯、大门的数目变化都讲求一个“礼数”,即必须符合“礼”之标准,具有明显的礼制建筑特征[8]。除儒家外,安良堡还带有道家的元素,如正厝明间上方的木雕八卦等。堡外建有书院与泮池,具有浓厚的客家文化属性。但斗转星移,现书院已隳圮殆尽,泮池也已经变为水田,成为当地畲族村民辛勤劳作的场所。

五、结语

安良堡是大田土堡群中目前所发现的唯一一座由畲族人民建造的土堡,独特的高台基、高落差的建筑布局,跑马廊呈大阶梯状,廊上内沿兼建墙上廊屋,这在闽中土堡中是罕见的。此外,其结构、通风、排污、防盗等功能科学合理,不啻于现代建筑。安良堡高大恢宏的建筑气势,如下山猛虎啸傲山野,巧夺天工的营造技艺令人震撼,让人钦佩畲族人民的聪明才智,是闽中土堡极具代表性的案例之一(图12),其对研究明清时期畲族的社会民俗、营造技艺、生存状态、经济模式、文化心理等社会学、建筑学、艺术学课题提供了珍贵的实物资料。

图12 安良堡立面图

但在考察安良堡的过程中,我们发现其他土堡的命运却与之大相径庭,现状令人堪忧。据不完全统计,历史上闽中地区大约建有土堡万余座,现在仅存500 多座, 其中保存较好的有150 多座,而土堡的原始状态和格局基本不变、保存完整的只有40多座[9]。其余绝大多数土堡的情况岌岌可危、摇摇欲坠,在经历着岁月风化侵浊的同时,还存在人为的隳突,甚至有些土堡尚未留下任何记录和测绘数据,就已灰飞烟灭。希望闽中土堡能够引起社会的重视,给予其可持续性的保护、修缮与利用,期待闽中土堡能够绽放更加绚丽的光彩。

注释:

①永安市政协文史资料委员会编:《永安文史资料·第25 辑·永安古建筑》,2006 年,第138 页。

②福建土楼源始于唐垂拱二年(686)陈元光戍兵漳州。现存最早土楼馥馨楼建于唐大历四年(769)。

③陈朝宗《大田县志·卷四 职官志》中记载:侯执纁,河内人,进士,康熙十七年任。

④大田县政协文史资料委员会编:《大田文史资料·第20 辑·大田古建筑》,2005 年,第111 页。

⑤如此设计可以保证流得出水而射不入弹箭,保障守卫的安全。