设计的价值维度与道德价值论

2019-05-21韩超

韩 超

(湖州师范学院艺术学院,湖州,浙江,313000)

从古希腊的哲学发端始至19 世纪之前,传统的哲学观普遍认为世界无非分为两大范畴,即客观世界与主观世界。但如是认识在19 世纪下半叶开始出现转向:人们发现在此两类世界之间或者之外,似乎仍存在着另一个王国,即“价值”的世界。于是,“价值哲学”(Philosophy of Value)也由德国新康德主义的弗莱堡学派创始人威廉·文德尔班(Wilhelm Windelband, 1848-1915,图1)率先使用,此后逐渐成为哲学研究的一个重要分支。西方各学派对“价值” 的定义不下几十种,人们对它的理解与分析也有着迥异的倾向,涉及“心理主义”“物理主义”“关系论”“意义论”[1]214-216等多种视角。例如德国哲学家海因里希·约翰·李凯尔特(Heinrich John Rickert, 1863 ~1936)就曾说道:“价值绝不是现实,既不是物理现实,也不是心理现实。价值的实质在于它的有效性(Geltung),而不是在于它的实际的实事性(Tatsächlichkeit)。”[2]78在他看来,客观上不存在价值,它只不过具有一种抽象、先验的意义。而马克思(Karl Heinrich Marx,1818—1883)则认为:“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”[3]406,“具有满足人的需要的属性的外界物是价值客体,有需要以及需要意识,对于外界物能否满足自身需要进行认知、评价、选择、创造、享有的人,则是价值主体”[4]7。显然,马克思主义的“价值”哲学是基于辩证唯物主义的原则分析。而“价值”的范围则涉及道德、政治、法律、文化等领域。可以说,“几乎所有人类行为都有一个价值选择和价值取向的问题”[5]40。毋庸置疑,设计行为概莫能外。然而,由于目前较为缺乏对设计价值维度的深入研究,故而人们对设计价值的认识也难免会出现偏颇,尤其对设计道德价值的探赜索隐仍显得量小力微,这样势必会影响设计理论特别是设计伦理研究的进一步完善和发展。

图1 威廉·文德尔班

一、设计价值的维度

“价值”从一般意义上来说,与英文对译的词应该是“value”,法文则是“valeur”,德文为“wert”,俄文是“ценность”。“‘价值’一词与古代梵文的拉丁文中的‘掩盖、保护、加固’词义有渊源关系,由它派生出‘尊敬、敬仰、喜爱’等意思,并形成‘价值’一词的‘起掩护和保护作用的,可珍贵的,可尊重的,可重视的’基本含义。”[6]7在《现代汉语大词典》中,“价值”被解释为:“指体现在商品中的社会劳动。……指积极的作用。”[7]310显而易见,词典中第一种解释实际是隶属经济学范畴的概念;第二种则意味着“价值”代表正面的、抽象的有用性,而这样的解释是否全面或合理有待商榷,不过至少它涉及了关乎“效用论”的范畴。

如前所述,历史上各学派对于“价值”的概念都曾有着丰富的阐释。综合各家之言,李德顺先生认为:“‘价值’是对主客体相互关系的一种主体性描述,它代表着客体主体化过程的性质和程度,即客体的存在、属性和合乎规律的变化与主体尺度相一致、相符合或相接近的性质和程度。”[8]66如是概念其实是在学界公认的“效用论”[9]157视角下的廓清。倘若更进一步说明的话,“价值”则“是客体的事实属性对于主体的需要——及其各种转化形态,如欲望、目的、兴趣等等——的作用”[9]156。再用一句话概括,即“好坏合起来,便构成了所谓的价值概念”[9]156。李德顺先生也说:“‘好’和‘坏’合起来,正是包含了正负两种境况的一般‘价值’现象。”[8]13换言之,“价值”就不仅仅只是客体之于主体“好”或积极的效用,那些“坏”或消极的效用也是“价值”,只不过是一种与“正价值”相对的“负价值”而已。例如,对于想吃某个鸡蛋(或者通过该鸡蛋补充营养)的人们而言,鸡蛋自身的美味及营养能满足这些人的需要,发挥了应有的作用,那么上述的人们就获得了该鸡蛋的“正价值”。但如若此时该鸡蛋是变质腐坏的,人们食用后非但不能满足需求,反而引发了诸如生病等不良的作用,于是对于上述的人们来说便具有了“负价值”。因此,从主体尺度出发,不妨将客体满足主体需求的作用,谓之“正价值”;客体阻碍主体需求的作用,谓之“负价值”。马克思曾经主张“从主体方面去理解”[10]133世界,而“价值”的概念正好反映出人的主体地位。

至于“设计”来说,它是一种协调人与自然、人与社会、人与人之过程中不可或缺的行为活动。并且,“无论哪一种设计,总会有一个维度处于核心位置,让设计家为之耗尽心血,苦苦追求,这种维度左右这一设计的结构、功能、形式、趣味和精神。而这种关键的维度就是‘价值’”[11]33。因此,显然不论是设计的行为还是其结果都必然有着一定的价值取向与选择。那么究竟设计的价值为何,却不是一句简单的定义便能尽数囊括的。在“价值论”的研究中,不同的思维方式与理论分析有着相异的价值维度。例如,美国著名哲学家拉尔夫·巴顿·佩里(Ralph Barton Perry, 1876—1957)就将人类的社会生活分为八种不同的价值领域,即道德、宗教、艺术、科学、经济、政治、法律及习俗。德国哲学家马克斯·舍勒尔(Max Ferdinand Scheler,1874—1928)由低至高地将价值分成感觉价值、生命价值、精神价值、宗教价值等。而当代美国著名心理学家马斯洛(Abraham Harold Maslow, 1908-1970,图2)则从需求的层次划分价值等级。此外,还有其他学者将价值分为两类,即目的价值与手段(工具)价值;或是分为功利价值、工具价值、内在价值、固有价值和贡献价值等。

图2 马斯洛

但是,如若基于前所述及“效用论”的视角,从主体与客体的关系方面来考量的话,那么现实的价值实际包括了三个方面的要素:“(1)‘什么或谁的价值’,即价值客体;(2)‘对于谁或什么人的价值’,即价值主体;(3)‘什么性质的,或适合主体哪一方面尺度的价值’,即价值内容。”[8]96显然,就“设计”而言,其价值判断也同样包含了此三类要素。因此,我们便可从“客体”与“主体”两个方面去抽绎设计价值的维度。

首先,从“客体”方面划分。

在此,“设计”被界定为价值的来源,或价值的提供者,也就是价值的客体。结合前述价值判断的三要素,“价值论”视角下一般将从“客体”方面划分的价值又分为三大系列,即“精神文化现象的价值”“人的价值”及“物的价值”。 第一大系列通常是指感性形态和观念形态的精神现象对于作为主体的人的生存发展之意义,如愉快的情绪之于人生理调节的作用等。第二系列则一般是指人作为客体时对于作为主体的人的生存发展之意义,如人的主观能动性对于人类发展的推动作用等。当然,此两类不在本研究讨论范畴之列,故不再赘述。而第三系列——“物的价值”则是指“物”或“物”与“物”之间的关系服务于人生存与发展的意义,如杯子具有可以让人盛水饮用的作用等。从这个意义上而言,作为“价值客体”的“设计”,其价值维度便可从“物的价值”角度分析。但必须指出的是,“设计”一词被学界所使用时的情况较为复杂,其实存在着两种内涵:它既是一种行为活动,又是一种活动结果。或者说,它既是设计行为主体达到一定目的的手段与过程,又是达到某种目的时而产生的客观存在之物。譬如,我们从形制、色彩、纹饰、材质等角度去研究青铜器(图3)的设计时,此“设计”多数指代的是青铜器作为设计行为结果的属性或作为客观存在之物的属性。而如果我们在分析“设计关怀贫困群体”的“设计”时,它往往被更多地置于对设计行为活动的分析上。之所以提及这一点是因为,如果将“设计”视为“价值客体”去划分其价值维度,显然只能将其归属于“物的价值”范畴,而其作为一种行为活动的价值便难以被深入剖判。于是在此种划分方式下,就“设计”对主体的人之效用而言,其价值便只能分为“物质价值”与“精神价值”两大维度。需要说明的是,“物质价值”与“物的价值”完全迥异,前者是指满足人的物质需要,后者则是将价值客体区别于精神现象或人。并且,设计的价值维度也不是指某一具体、特定价值的名称,而是“设计”众多事实上可能之价值的总和。在这样的前提下,上述的“物质价值”便包括设计的实用(功能)价值、生态价值、环境价值、资源价值、材料价值、工艺价值、经济价值等以人类物质生产与生活的必要条件、经济利益为形式的具体价值;而“精神价值”则包括设计的审美价值、科学价值、文化价值等精神领域的具体价值。换言之,“设计”作为行为活动在不同社会领域中所体现的诸如政治价值、宗教价值、道德价值、社会实践价值等内容便难以得到观照。这也是为何长期以来我们只是关注到了设计的实用价值与审美价值之统一,而忽略了其他价值认识的根本原因之一。

图3 (商)钩连乳丁纹羊首罍(台北故宫博物院藏)

其次,从“主体”方面来划分。

也就是说,从主体和主体需要的性质及其被满足的角度来标识对象的价值。需要说明的是,此时的“设计”所应具有的不仅是作为设计行为结果的属性或作为客观存在之物的属性,同时也具有作为一种行为活动的属性。与此同时,因为依据的是主体(被满足者)的形态和层次进行划分,或者说通过价值主体的身份来标识价值,那么有关设计价值维度的视野便开阔了起来:可划分为设计的“个人价值”“群体价值”“社会价值”“人类历史价值”等维度。在此基础上还可以进一步细分,如依据满足主体需要的性质可分为设计的“物质价值”(满足衣食住行用等方面的需求)与“精神价值”(满足理性、情感、知识、意志等方面的需求);依据主体不同生活领域可分为设计的“经济价值”“政治价值”“宗教价值”“道德价值”“审美价值”“科学认识价值”“社会实践价值”等;依据主体行为活动中所被满足的需求之整体性质与地位,又可分为设计的“目的价值”(如满足设计行为主体创作意志、道德追求的需要)及“工具(手段)价值”(如满足设计接受主体或设计消费主体的功能、情感、认知需要等)。除此之外,依据每种价值所实现的满足主体需要的现实性和程度,还可以分为设计的正价值与负价值、潜在价值与现实价值等。

总之,从“主体”方面划分设计价值的维度有助于精确定位设计的价值构成,能有效地随着社会的发展与认识的深化而形成开放式的价值认识。并且还能引导人们关注设计价值主体的本质、需求、能力等内在规定的多样性、全面性和统一性,理解设计作为一种行为活动所展现出的无限可能。不至于像仅从“客体”方面划分价值维度那样,只能囿于对设计“物质价值”与“精神价值”视角的单一解读与诠释。

二、设计的道德价值

早在古希腊时期,希腊语中的“价值学(Axialogos)”往往指的就是与道德或“善”有关的哲学学问。后世的“价值论(Axiology)”亦是“一种哲学理论,是关于价值及其意识的本质、规律的学说,是关于最广义的善或价值的哲学研究”[12]107。就如同前文所说:“好坏合起来,便构成了所谓的价值概念”。“价值哲学”与传统哲学观相异的一个重要特征便是前者所构筑的世界图景往往具有一定的伦理意蕴。“它对所有问题的理解和解答,均带有某种道德的意向和情感在内(当然并不一定就此成为道德评价和判断)”[13]7,并且与现代社会的危机相关联。事实上,现代社会的危机从本质上说都是人的危机,而这又突出地表现在道德危机与道德问题上,特别在社会转型、科技革新、文化空间变迁等语境下更为明显。因为,在整个现实价值的探讨与研究中,道德价值始终处于中心地带,其层次也是最高的。毕竟它是人类本质的内在反映,是对人与自然、社会以及人之间关系、行为与立场的审视和评价,并凭借着定向、调适、抑制、发扬等外在形式而使人的取向与追求符合人类利益共同体的历史目标与历史规定。所以,从这个角度看来,设计的道德价值也是与设计的价值主体息息相关且异常重要的价值类型。

基于“效用论”的视域,设计的道德价值之所以成立必然缘于它也像其他价值那般具备“有用性”这一原理。这主要表现在设计的行为及其结果的事实能产生与满足设计价值主体道德需求有关的作用。而设计的价值主体也并不仅仅囿于“设计行为主体”这一简单的范畴,它还包括在接受、使用和鉴赏设计等过程中的主体。从广义的角度而言,它甚至指所有参与社会生产与生活的人,当然这是以设计乃社会发展不可或缺的一项重要活动并业已渗透于衣食住行用等各领域作为前提的。换言之,如是前提下,设计的道德价值便是设计的行为及其结果能产生与满足人们利益共同体的道德需求有关的效用。举例说明,色彩及纹样本是设计之物的事实属性,但当它们符合一定时期人们利益共同体的道德需求并发挥作用时,便具有了道德价值。在中国传统社会里,社会生活的方方面面与点滴之间无不弥漫着等级森严的宗法礼制,设计作为观念的一种载体更是将此体现得淋漓尽致。像服装的色彩与纹饰便显然与嫡庶有别、尊卑有伦、长幼有序等这些被当时社会视为道德规范的观念相交织。中国历代都有对服装色彩与纹饰的相关规定,尤其是统治阶级的服饰更是不可僭越。如《明史》载:洪武十六年(1383),“定衮冕之制。冕,前圆后方,玄表纁里。前后各十二旒,旒五采,玉十二,珠五,采缫十有二就,就相去一寸。红丝组为缨,黈纩充耳,玉簪导。衮,玄衣黄裳,十二章,日、月、星辰、山、龙、华虫六章织于衣,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章绣于裳(图4、5)。白罗大带,红里。蔽膝随裳色,绣龙、火、山文。玉革带,玉佩。大绶六采,赤、黄、黑、白、缥、绿,小绶三,色同大绶。间施三玉环。白罗中单,黻领,青缘襈。黄袜黄舄,金饰。”[14]1615-1616可见,类似的“衮冕”设计在当时便具有了道德价值。再如现代社会中,设计品的材质使用本也属于事实范畴,然一旦与当下诸如低碳环保、可持续发展等道德观念相联系并发生作用,便也就使设计具有了道德价值(图6)。

图4 十二章纹(右起:日、月、星辰、山、龙、华虫,左起:宗彝、藻、火、粉米、黼、黻)

图5 《明神宗坐像》描绘朱翊钧龙袍上的“十二章纹”(台北故宫博物院藏)

图6 Alessio d'Arielli 用再生纸板材料为iRigenerati 设计的翻新智能手机包装盒

图7 孟菲斯集团创始人索特萨斯

图8 索特萨斯的作品《象牙桌》,1985年(美国大都会艺术博物馆藏)

从本质上说,道德价值可谓设计价值中最高级别的价值类型,它具有统摄其他价值的特性。无论是我们以往将其置于核心地位的实用(功能)价值与审美价值,还是其他诸如经济价值、文化价值、工艺价值等,归根结底都是在特定历史时期对设计行为及其结果在道德领域内的判断,或者说是道德价值的反映。君不见阿道夫·卢斯的“装饰罪恶”论充斥着极具道德立场与取舍的历史性审美批判与评价。而即便是貌似与道德无关的“物以致用”,也有着道德性约束和限定的内在机制,其“致用”的程度无疑是与道德有关的课题。于是,现代主义之后人们对“功能崇拜”的反思与批判之声便不绝于耳。像孟菲斯集团的创始人索特萨斯(Ettore Sottsass,1917—2007,图7)就曾说过:“当你试图规定某种产品的功能之时,功能就从你的手指缝中漏掉了。因为功能有其自己的生命。功能并不是比量出来的,它是产品与生活之间一种可能的关系。”[15]262(图8)“功能”的适度设计自然也与道德相关。可见,设计的道德价值是“通过一定道德关系所确证的道德行为的有效性、合理性与崇高性(或称神圣性);另一方面,又是一定社会形态和文化类型、一定群体和个体所自我确认的价值内容和道德本质的实现”[13]71。所以,设计的道德价值是对设计行为及其结果的“好”“坏”或“善”“恶”进行评价的依据和基础。

那么,究竟设计的道德价值具有哪些特征呢?我们可以从如下几个方面分析:

首先,设计的道德价值具有历史性特征。

此即是说,不同年代、时期或历史阶段,相同或相似的设计行为及其结果可能有着迥异的道德价值。如上所述,设计的道德价值是对能否满足人们利益共同体的道德需求而产生的效用,但是人们的道德需求在不同的历史时期有不同的内容与形式。换句话说,某些道德需求在此时可能被视为合理的,相应的道德原则或规范也有着与之匹配的设计行为及其结果,从而形成相应的道德价值,但这不意味着它们在彼时也同样合理。譬如上文提及中国传统社会的服饰设计便是如此。当时的道德需求是要在设计中体现封建礼制和宗法等级,故满足了如是需求的设计便具有正价值,反之具有负价值。然而,现代社会之中传统的宗法与礼制早已土崩瓦解,相应的道德需求也荡然无存,故此,即便今天我们的服饰设计中出现“玄衣黄裳”“十二章纹”,甚至用龙袍直接作为设计元素(图9),也不代表这样的设计依然具有传统社会那样的道德价值。同样的,现代设计中出现众多传统文化的元素(图10),但其承载的道德价值早已与封建时代的大相径庭。

图9 劳伦斯·许(Laurence Xu)以龙袍为元素设计的现代服装

图10 邢同和设计的上海博物馆借鉴了鼎的形制元素

其次,设计的道德价值具有社会性特征。

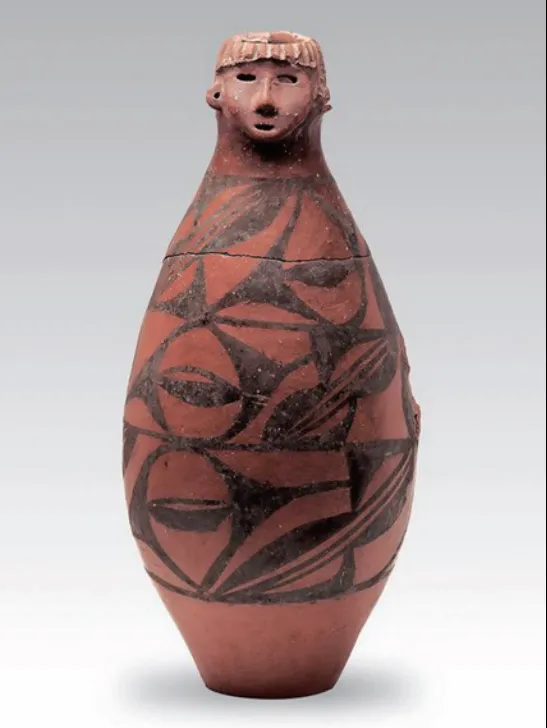

设计的道德价值无疑是一定社会下道德本质的实现,而相关的道德原则、道德规范及道德范畴等都是由一定社会所制定、形成并使其社会成员共所遵从的行为规范系统。在阶级社会中它们多由统治集团掌控,而在民主社会中则多受一定的社会心理及社会意识形态等方面的影响。它们构成了设计道德价值的主要内容与评价体系。而这便解释了设计的道德价值为何与人们利益共同体的道德需求有关的缘由。因为不同的社会,人们利益共同体相异,也必然使得道德需求有所差别,其设计的道德价值自然也随之不同。比方说纹面刺青,从设计学的视角考察,它们属于人体的“固定装饰”[16]34。在一些原始部落,人们将图腾或图腾符号以纹样的方式绘制或刺、切在身体之上(图11),其目的不仅在于美化——事实上人类最早的图腾装饰甚至都还不曾包含有明确的审美意识——更重要的是它还饱含着一定的道德价值,例如与图腾事象相关的道德禁忌或保护崇拜,规范同一图腾信仰共同体的行为与利益,考验成丁男女果敢、坚毅的品质,具有准宗教性质的道德教化等。我们在1973 年甘肃秦安大地湾出土的人头形器口彩陶瓶(图12)上便能看见这样的图腾纹饰。张朋川先生认为:“彩陶瓶身上绘着简化了的正面鸟纹等纹饰,这种纹饰可能是摹绘衣服上的纹样,但也可能是纹身习俗的反映。”[17]49然而在另一些社会中,纹身或刺青的装饰设计便不具有这样的道德价值。相反,中国传统社会在孔子谓之“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”[18]的道德规范下,纹面刺青则具有了负道德价值,甚至一度成为一种对犯人的惩戒——“黥面”(黥刑)。即便在当今社会中,某些公开的场合下,文艺工作者或运动员等公众人物的装饰性纹身依然受到某种限制。

图11 巴布新几内亚的纹面刺青

再次,设计的道德价值具有理想性特征。

毋庸置疑,一旦设计具有了正道德价值,也就意味着它满足了设计价值主体的道德需求。而与此同时这一过程也对设计价值主体的知、情、意、行起到道德规范的作用,使其产生对理想的社会实践、人伦情感及人格类型的追求和向往。这在一定程度上便会形成道德理想的建构,鞭策人们不断探索更为进步、完善的道德生活,推动价值主体形成对以往的道德需求的超越。“道德理想是道德领域中十分重要的内容,它是人类价值在道德领域中的直接体现,也是道德进步的动力之一。”[13]82例如,“设计关怀贫困群体”具有正道德价值[19]98-102,这便说明它符合了社会对追求公平、正义并缓解或消除贫困的道德需求。但另一方面,这也为设计服务于贫困群体追求至善的幸福生活,或者更进一步说构建和谐与幸福的社会生活打下基础,正是这种超越和寻求超越的理想与信念成就了后世可获得更高层次的设计道德价值的现实。

图12 人头形器口彩陶瓶,1973 年出土于甘肃秦安大地湾(甘肃博物馆藏)

结语

价值及价值关系具有客观性,是行为活动或客观事象所固有的存在。但价值认识则隶属主观界限,受认知水平、方法、立场、生理、心理等因素的影响。事实上,对设计的价值认识,特别是道德价值认识的申论是需要借助伦理学的理论与方法来加以探究的。缺乏伦理学的指导,设计的相关活动极易流于表面或陷入误区。故而,本研究的重点之一便是以设计伦理的视角来叩问相关行为活动在道德范畴内的原理与规律,以便为其具体践行提供理论依据和参考。