意义之显示

——从达米特方案看

2019-05-18

引言

英国哲学家迈克尔·达米特认为,意义理论旨在说明某门语言中语句和表达式的意义。他强调,语言哲学家的工作就是要“概括出建构意义理论的基本原则”(1)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?” Mind and Language, S. Guttenplan (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1975, p.97.,指明意义理论应该采取的形式。“意义理论应该采取的形式”主要用来约束解释“意义”的方法,明确意义理论应该回答什么问题,应该怎样回答这些问题。我们可以把这种建构意义理论的方法叫做“达米特方案”。根据该方案,确定意义理论的形式,需要回答以下两个问题:

(1) 意义理论的核心概念(2)在达米特看来,这一“核心概念”能够概括我们使用一门语言的根本特征,即我们使用语言根本上在做什么,并且从这一根本特征当中可以推出语言使用的其他特征。因此,达米特对意义概念的研究着眼于语言实践,在他看来,我们可以通过刻画语言实践的最根本特征来解释意义,说明一个语句的意义就是要说明在语言实践中我们主要使用这一语句做什么。这是达米特意义理论的基本假设。是什么?即,我们通过什么概念来刻画意义概念?

(2) 意义理论如何说明我们关于意义的知识?即,当我们知道某门语言里的语句及其表达式的意义时,我们应该怎样在理论上刻画这些知识?

达米特分殊了“温和的(modest)”以及“充分的(full-blooded)”两类意义理论。它们针对上述问题的答案各异,也因此倡导不同的意义理论建构原则。

在第一个问题上,温和的意义理论旨在说明,当我们说表达式或语句“s”意味(means)p的时候,其中“意味(means)”要用什么概念加以解释(该概念就是意义理论的核心概念)。在这里,p是表达语句“s”之意义的语句。达米特认为,温和意义理论说明“意味(means)”的前提是某门语言的使用者已经掌握了“s”、p所表达的概念以及用来解释“意味(means)”的核心概念。相对照,充分的意义理论并不预设我们对这些概念的预先理解,它试图刻画“拥有那些可被语言表达的概念到底意味着什么”(3)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?” Mind and Language, S. Guttenplan (ed.), p.101.。

在第二个问题上,温和的意义理论关心的是,关于表达式和语句的意义的知识到底是什么知识;达米特认为,充分的意义理论不仅限于此,它还需要解释“当某人知道一门语言,在哪个意义上我们说他有所知”(4)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?” Mind and Language, S. Guttenplan (ed.), p.99.达米特在关于语言意义的知识的问题上有不同的表述: “知道某门语言的词句的意义意味着什么。”(What it is to know the meaning of each word or sentence in the language.)[ibid., p.100.]“到底是什么被视作拥有了关于某门语言的词句意义知识。”(What constitutes having the knowledge of the meaning of each expression of the language.)[ibid., p.123.]“把这样的意义知识归于某人意味着什么。”(What it amount to to ascribe such knowledge to him.)[M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?(II),” Truth and Meaning-Essays in Semantics, G.E.J. McDowell (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1976, p.123.]。

在这套方法论视角下,我们将分别考察温和意义理论的代表,即戴维森的真值条件意义理论(真值条件论),达米特对真值条件论的批判及其“证实-结果”意义理论(证实-结果论)和布兰顿推论主义语义学的相关内容。我们在引入达米特的“显示”概念及其意义理论之后,将其上述两项方法论原则分别称作“界定要求”和“显示要求”。进一步,我们会看到,“显示要求”在这条意义理论的发展脉络中不断增强的理论地位: 真值条件论符合界定要求,证实-结果论符合界定以及显示要求,而推论主义语义学更强调显示要求。

一、 戴维森的温和意义理论

戴维森的意义理论取“真”为其核心概念,这来自于对“意义”的一个基本看法: 给出一个语句的意义就是陈述世界中的某一事态条件,该事态条件使该语句为真,这一条件就是“真值条件”;而一个语词的意义就在于对包含它的语句的真值条件的贡献。一语句的真值条件如何能成为这一语句的意义?换句话说,为什么一个关于真的理论就是一个意义理论?戴维森在其《真理与意义》一文中提供了颇具影响力的解释。他论证道,塔斯基关于真的理论实际上是建构意义理论的最佳选项。简单来说,塔斯基提出用所谓“T-模式(T-schema)”来界定“真”:

T-模式:S是真的当且仅当P

“P”代表汉语的语句(5)需要注意,这里我们是在界定汉语中的“真”,因此“P”代表的是汉语的语句;如果,我们是在界定其他语言中的“真”,那么“P”代表的是相应语言的语句。,“S”代表该语句的名称。由于T-模式说明的是“S是真的”与“P”的等同,因此T-模式也叫“形式T等同”。T-模式的例式如下:

“雪是白的”是真的当且仅当雪是白的。

“地球围绕太阳转”是真的当且仅当地球绕着太阳转。

如此等等。

我们需要对T-模式进行几点说明。首先,T-模式本身并不能界定某一语言中的真谓词。它只是指出了界定真谓词的一般方式。只有T-模式在某一语言中的所有例式的合取才构成该语言中的“真”谓词的一般定义。塔斯基将这种一般定义称为“实质上充分的(materially adequate)”定义。

其次,除了实质上充分,塔斯基将形式上正确(formal correctness)作为“真”的另一个界定条件。事实上,任何一种定义都需要某种形式的语言,因此,关于“真”的定义在形式上也自然要受到语言方面的限制。塔斯基认为,一个形式上正确的语言不应该是一个语义上封闭的语言。(6)塔斯基认为,一个语义封闭的语言包含“该语言的表达式”,“这些表达式的名字”,以及“诸如用于这个语言本身的‘真’谓词”。众所周知,“真”词项在语义封闭的语言中会引起语义悖论。就拿“说慌者悖论”来说,如果一语句S是“这句话是假的”,那么如果“S”是真的,那么S就是假的;反过来说,如果“S”是假的,那么S就是真的。我们从“‘S’是真的”推出了“S是假的”,又从“‘S’是假的”推出了“S是真的”。为了避免这种不融贯,塔斯基在定义“真”中弃用语义上封闭的语言。(参见A. Tarski, “The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics,” Philosophy and Phenomenological Research, Vol.4 No.3 (1944): 348。)进一步,为了避免用语义封闭的语言来定义“真”,他建议区分“对象语言(语言O)”和“元语言(语言M)”。前者是被定义的语言,包括“真”这个谓词,换句话说,我们就是要定义对象语言(语言O)中的真谓词;后者是定义语言,即某一对象语言中的真谓词要通过这一元语言来定义。

T-模式之所以能够通过一个形式上正确的方式来界定真,就是因为“形式T等同”并不通过语义上封闭的语言来表述。任何一个“形式T等同”的例示都同时显示了语言O与语言M之间的区分,以及语言M包含语言O作为其一部分的这层关系。对于语句“雪是白的”,它属于某个对象语言O;相对于语言O,元语言M表达了一个T-模式的例示,也就是“‘雪是白的’是真的当且仅当雪是白的”。显然,元语言M包含对象语言O的语句,该语句的名字,真谓词,以及双条件连接词“当且仅当”。这一由元语言M表达的T模式例示说明了对象语言“雪是白的”在对象语言中的真。同样的分析可应用于其他T模式的例示。

从戴维森的角度看,塔斯基对真谓词的定义和“意义”概念的关联显而易见:

“真通过给出每个语句之真的充要条件来界定,而给出真值条件就是给出一个语句之意义的一种方式。”

戴维森将塔斯基关于真谓词的理论视作一个意义理论,其理由可以概括为三点:

第一,外延解释的必要性。戴维森认为“s意味(means that)p”这种语句形式需要一个外延性的解释。获得这样的外延性解释,我们就要找到一个合适的谓词T,把“s意味(means that)p”替换成“s是T当且仅当(is T if and only if)p”,其中,谓词T由其外延界定。意义理论一定要给出“意义”的外延性解释,这是因为,如果直接用一个内涵词项来解释意义,那么我们首先要明白这个内涵词项本身的意义,也就是说,我们会问,这个内涵词项意味着(means that)什么,这就隐含地要求我们要事先就掌握“意义”概念,而这正是我们用这个内涵词项要解释的东西。按照福斯特(J. A. Foster)的说法:“内涵词项对我们提出的问题就是意义概念所提出的问题的一部分。”(7)J.A. Foster, “Meaning and Truth Theory,” Truth and Meaning-Essays in Semantics, G.E.J. McDowell (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1976, p.6.换句话说,当我们用内涵词项来解释意义概念时,其预设了我们对该内涵词项的意义的理解,也就隐含地预设了我们对什么是意义的理解,因此,如果我们用内涵词项来解释意义,那么就会引发“预设问题”的逻辑错误。如上述所言,“真”在塔斯基那里被界定为所有“形式T等同”的合取,这显示了塔斯基对真谓词的一种外延界定策略,因此,如果我们用“s是真的当且仅当(is true if and only if)p”替代“s意味(means that)p”,则完全符合在形式上外延地说明“意味(means that)”的要求。

第二,什么是对某个语句的意义的最好的解释?戴维森认为,对该语句意义的最佳解释就是它在元语言中的翻译或者就是它本身。因此,戴维森提出了建构意义理论在形式上的另一项要求:“对单个语句真值条件的陈述与该语句依赖相同的概念。”(8)D. Davidson, “Truth and Meaning,” Inquiries into Truth and Interpretation, 2nd ed., Oxford: Clarendon Press, 1984, p.24.而T模式满足这个要求。让语句“雪是白的”为真的条件是雪是白的,显然,该语句和其真值条件都依赖相同的概念:雪,是,以及白的。任意“形式T等同”都告诉我们,T模式的左边和右边的表述都被相同的概念所决定:“雪是白的”(雪是白的)是真的当且仅当雪是白的(雪是白的)。

第三,戴维森认为意义理论对语句意义的说明必须按照组合性原则来进行: 意义理论采取的形式必须能够表明,该语句的意义通过该语句各部分的意义按照一定原则组合而成。就T模式“S是真的当且仅当P”来说,语句P通过一定的句法原则由其部分组合而成,S是语句P的名称,S的每一个部分对应于P的每个部分的名称。显然,作为P的描述语,S遵循着与P相同的句法原则。一般来讲,语义组合性可从句法组合性中推论而来,这意味着P的意义(或者真值条件)由其组成部分的意义之合而构成。

通过上述分析,我们看到塔斯基关于真的理论满足戴维森为意义理论设定的三个条件,因此戴维森认为,塔斯基关于真的理论可以视为一个意义理论。

我们介绍了意义理论必须解答的两个问题,现在我们可以总结戴维森的回答:

1. 意义理论应该采用“真”作为解释意义的核心概念,给出一个语句的意义就是给出该语句的真值条件。

2. 一个意义理论应该通过语句的真值条件的知识来说明我们关于该语句意义的知识。

二、 达米特批判和充分的意义理论

1. 达米特的批判

达米特对戴维森意义理论的批判体现在两个方面。

首先,意义的真值条件论只处理“哪些概念由哪些语句表达出来”的问题。我们已经了解到,戴维森对意义理论的要求之一,就是语句本身和其真值条件的陈述都表达相同的概念: 语句“雪是白的”和其真值条件陈述雪是白的都对应着概念有序列雪是白的。达米特指出,理解以T模式为样板的戴维森意义理论,预设了我们要掌握真值条件陈述里所牵涉到的那些概念。这意味着“如果我们要从表述理论的元语言中理解对象语言,我们必须先掌握这一元语言”(9)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?” Mind and Language, S. Guttenplan (ed.), p.103.。充分的意义理论不能接受这一预设: 充分的意义理论并不满足于说明“哪些概念由哪些语句表达出来”,它还要刻画掌握这些概念意味着什么。

第二,如上述所言,真值条件意义理论的要领在于用T模式直接说明“s意味(means that)p”。然而,当戴维森的意义理论试图直接去说明“s意味(means that)p”,这预设了他建构意义理论的目的就是要直接告诉我们一个语句的意义是什么,也预设了意义理论所采取的形式能够直接把意义分配给语句。换句话说,按照真值条件意义理论,我们关于语句意义的知识可以直接被明述出来。达米特认为,充分的意义理论不能接受这种直接说明语句意义知识的形式,因为它忽视了“知道一个语句是真的”与“知道该语句表达的命题”之间的区别。达米特论证道:

“之所以说元语言‘[地球转动]意味着(means that)地球转动’并不表述任何信息,是因为关于对象语言‘地球转动’的意义的知识并不取决于该元语言为真;对于任何人,只要他掌握了动词‘意味(to mean)’最简单的用法,并知道‘地球转动’是一个汉语句子,那么他一定知道该元语言为真,即使他也许并不知道‘地球转动’的意义是什么。”

该论证也适用于对T模式“‘地球转动’是真的当且仅当地球转动”的分析。这里达米特强调的是,对于一个比如不懂法语的人来说,只要他掌握谓词“是真的”以及“当且仅当”的基本用法,并知道“La Terre tourne”是一个法语句子,那么他一定能知道“‘La Terre tourne’是真的当且仅当La Terre tourne”这一元语言是真的,但是他仍然不知道La Terre tourne的意义是什么。在这个意义上说,以T模式为形式的意义理论仅仅让我们知道了一语句是真的,而并没有告诉我们该语句表达了什么命题,也就并没说明该语句的意义是什么。

因此,达米特对戴维森真值条件意义理论的批判可以概括为以下两个方面:

实质上,真值条件意义理论对语句意义的说明存在一个预设,即我们必须理解表述该理论的元语言中所表达的概念。而这个预设导致该理论无法充分说明意义。

形式上,真值条件意义理论所采取的形式试图直接说明语句的意义,然而这并不能告诉我们语句意义的知识。因此,直接说明“s意味着(means that)p”,并以此作为意义理论的解释形式,是不恰当的。

2. 语言知识的隐含性

达米特和戴维森都认为意义理论必须是一门理解理论,它需要说明我们在掌握一门具体语言的时候到底掌握了什么。在他们看来,拥有表达式及语句意义的知识印证了我们对这门语言的理解。于是,意义理论一定要刻画这些知识。

需要特别注意的是,达米特对真值条件意义理论的批判建立在他对语言意义知识的一项基本主张之上: 关于表达式及语句意义的知识在本质上是隐含知识。鉴于语言意义知识的隐含性,我们无法在一个意义理论中用语言直接表述这类知识。

无论从达米特展开批判的实质层面还是形式层面上看,真值条件意义理论都忽视了语言意义知识的隐含性: 实质层面,我们关于真值条件意义理论的命题知识(即T模式所表达的命题知识)被理论元语言(即T模式中所用的语言)明述了出来,于是语言意义知识的隐含性丧失了;形式层面,真值条件意义理论采取直接说明“s意味(means that)p”的说明方式,这预设了我们可以直接明述语句意义的知识,这说明,在一开始,真值条件意义理论就没有把语言意义的知识当作隐含知识。

我们认为,充分的意义理论与以真值条件意义理论为代表的温和意义理论最显著的不同之一,就体现在语言意义知识的隐含性问题上。

上文提到过,相较于温和的意义理论,充分的意义理论还需要回应如下问题:“语言使用者具备某门语言中关于语句意义的知识取决于什么?”(10)我们在本文的总第4个脚注(第149页脚注①)当中详列了达米特对该问题的不同表述。而对于达米特来说,这个问题实际上是在问,到底什么可以算作这些语句意义知识的显示。他建议道:“充分的意义理论并不在于如实表征语言使用者的语言意义知识,而是要将其系统化。”(11)M. Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991, p.103.这一系统化理论让我们获得的是“对这类知识内容有条理且完全显明的表征”(12)Ibid., p.103.。

他论证道: “这种系统化的表征与语言使用者隐含、凌乱的实际语言知识之间存在一条鸿沟,其产生的后果就是,我们无法仅仅通过陈述这份语言知识的内容,也就是仅仅通过说明语言使用者所拥有的语言知识是什么,来完整地刻画语言使用者所拥有的语言知识。”(13)Ibid., p.104.

基于此,他进一步提出: “我们因此还要解释语言使用者所拥有的每一个语言知识要素如何引导他的话语及其对他人言语和非言语的回应,换句话说,我们要解释,什么算作他的语言知识的显示。”(14)Ibid., p.104.

显然,如果充分的意义理论考虑语言意义知识的隐含性,那么,说明这种隐含知识如何显示出来则是该理论的应有之义,因为“只有对知识的掌握显示出来时,我们说某人掌握某种知识才有意义”(15)B. Weiss, Michael Dummett, Princeton: Princeton University Press, 2002, p.28.。举例来说,我们只有看某人是否会弹钢琴,才能看出他是否掌握了弹钢琴的实践知识。由于语言意义知识只有显示在被这种知识所引导的语言实践(或语言使用)中,因此,充分的意义理论实际上需要刻画的是“一位语言使用者如何在一个具体语境中说话,言语或非言语地回应之前对话者的话语,并且通过说或做各种各样的事情来识别语句的真假”(16)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?(II),” Truth and Meaning-Essays in Semantics, G.E.J. McDowell (ed.), p.82.。

3. 达米特的“证实-结果”论

我们一开始就提到,达米特认为意义理论应该回答两个问题: 第一,用来解释“意义”的核心概念是什么?第二,如何刻画语言使用者关于某门语言语句意义的知识?由于达米特强调语言意义知识的隐含性,我们首先看到,在第二个问题上,达米特倡导的充分的意义理论与温和的意义理论有很大不同,前者强调语言意义知识需要显示,而后者无此要求,其仅限于表征语言使用者关于语言意义的知识内容。那么进一步的问题是,意义理论如果要刻画语言意义知识的显示,那么该如何刻画?为回答这个问题,我们需要回到达米特对第一个问题的解答。

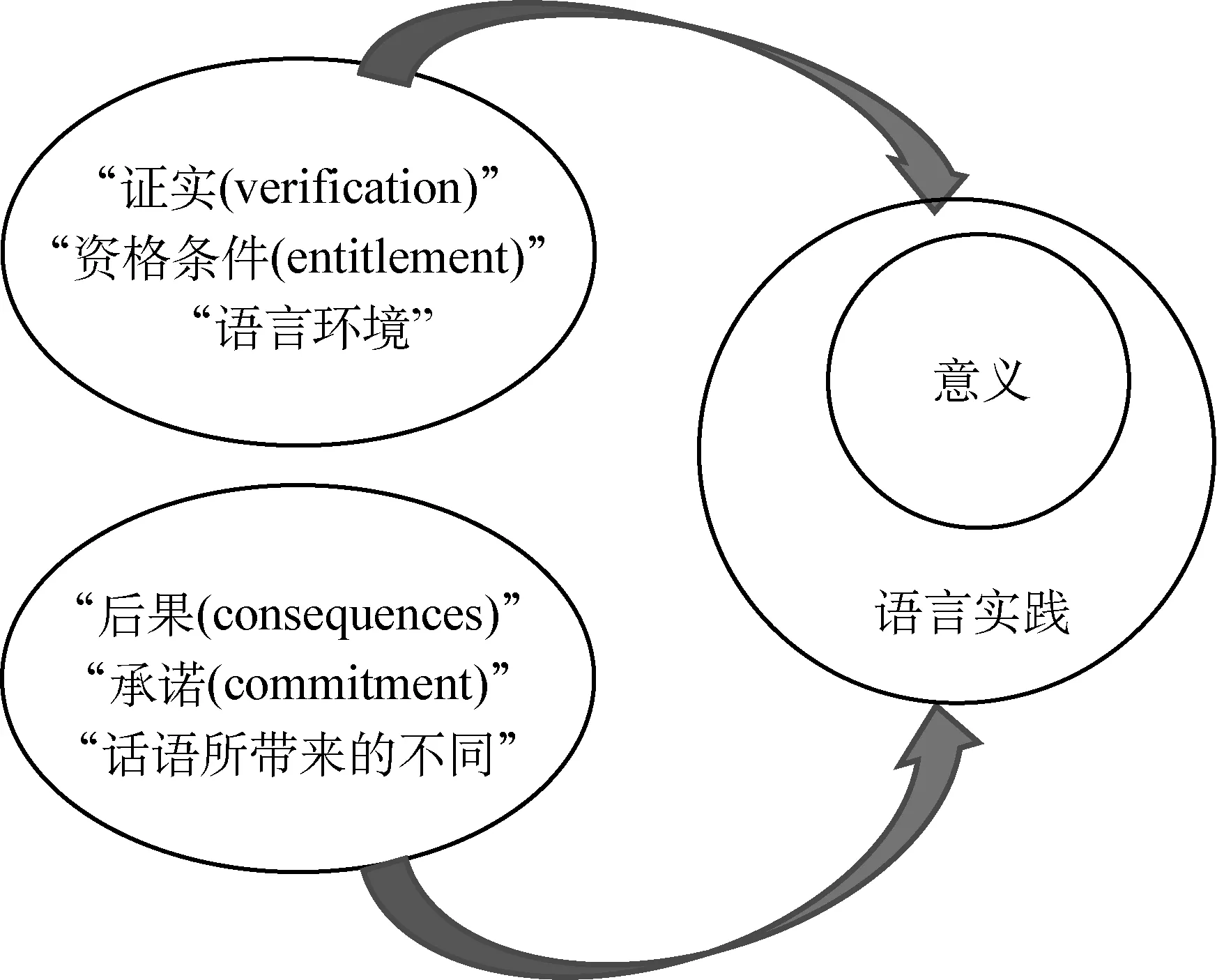

达米特认为,充分的意义理论不再以“真”作为解释“意义”的核心概念;这里的核心概念将牵涉两个范畴之中的一个:“语言环境(circumstances)”和“话语所带来的不同(differencemade)”。

“语言环境”范畴指涉的是那些我们可以用来证实一个断言(assertion)的东西。语言环境决定了一个断言的真何时可以确立起来。达米特强调,语言环境“构成了习得语言过程中我们必须要学习的重要部分: 我们需要知道何时我们有资格条件(entitlement, be entitled to)说出一个语句,以及何时我们必须承认该语句的真”(17)M. Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991, p.211.。也就是说,对于语句“雪是白的”,我们对其相关语言环境的把握让我们有资格条件(entitlement)去做出断言雪是白的(以及去承认该语句的真)。由于对一个语句的证实根据可以从语言环境中抽取出来,因此,这种对语言环境作用的强调其实展现了达米特关于意义的“证实原则(principles of verification)”: 话语的意义在于我们对话语的证实。于是,意义的“证实理论”并不直接通过“给出语句的真值条件而是通过给出语句的证实条件”(18)M. Dummett, “What is a Theory of Meaning?(II),” Truth and Meaning-Essays in Semantics, G.E.J. McDowell (ed.), p.116.来解释意义。这样一来,我们在意义理论中不再预设我们对“真”这一概念的理解,要把握“真”这个概念,就要把握语言环境,因为它提供了确立一语句为真的所有前提。用达米特的话说:“引入‘真’这个概念时,‘真’必须是能够被我们的断言能力加以解释的,‘真’并不能通过人类不能识别的客观条件来确立。”(19)Ibid., p.98.达米特提到了三类语句,即虚拟条件句,过去时态的语句,对无限总体的量化。这三类语句的真值条件在原则上是无法确定的,因为证实这三类语句的真值超越了人类的断定能力。

“证实”来自于“语言环境”,用“证实”来把握“真”意味着“证实”比“真”更加根本,也因此更适合作为解释意义的核心概念。

“话语所带来的不同”是解释话语意义的第二个范畴选项。它包括两个方面。

首先,这个“不同”反映在接受话语为真所带来的“结果”上。路人匆忙问你,“火车站怎么走”;你说“朝前走大概200米”或者说“我不太清楚”,这不同的话语可能会给他带来赶上火车或者误了火车的不同结果。达米特把“结果”这个概念视作理解意义概念的另一个重要概念。就如他所说:“一个陈述的内容应该由某人接受其为真所造成的结果来决定。”(20)M. Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991, p.211.

第二,“话语所带来的不同”这一范畴也包括“承诺(commitment)”概念,即“语言使用者通过一个断言所做出的承诺”(21)Ibid., p.211.。当你告诉路人如何赶到火车站,你所说的话相当于一个你对路人做出的承诺: 我承诺你可以赶到火车站,如果你沿着我给你指的路走。

如同我们提到的做出一个断言的“资格条件(entitlement)”,做出一个断言所牵涉的“承诺(commitment)”也是我们理解语言时必须所学会的东西。

我们可以用下图展示“意义”、“语言实践”以及解释“意义”的核心概念之间的关系:

需要强调的是这一对范畴之间的关系。

在达米特的图景里,一个话语的意义或者取决于对该话语的证实(该证实让语言使用者有资格条件做出一个断言)或者取决于断言产生的后果(这一后果与语言使用者通过断言而做出的承诺密切相关)。也就是说,两个范畴可以分别独立决定意义。

另一方面,“它们是互补的,因为刻画语言实践两者缺一不可”(22)M. Dummett, The Seas of Language, Oxford: Clarendon Press, 1993, p.142.。我们之前提到过,意义理论中的核心概念用于描述语言实践中的根本特征,从这一根本特征出发可以推衍出其他语言实践的特征。当“意义”被一个核心概念(“证实-资格条件”或者“后果-承诺”)所解释的时候,实际上解释意义概念的就是这一核心概念所描述的语言实践的根本特征: 话语所关涉的“证实-资格条件”(即“语言环境”)和“后果-承诺”(即“话语所带来的不同”)都可以成为该话语的根本特征。然而必须强调的是,它们两者虽然可以独立决定意义,但各自都不足以刻画语言实践。这是因为,每一个话语都处在对它的证实(以及做该行为的资格条件)和它所引起的后果(以及该行为所代表的承诺)之间,并且,每个话语同时可作为下一个话语的证实和上一个话语的后果。因此,我们在说明任何语句的时候,既离不开对它的证实也离不开它所引起的后果,如同达米特所言:“给定其中一个,另一个随之而来。”(23)Ibid., p.142.因此,与说明“意义”不同,对语言实践的说明既需要“证实-资格条件”(即“语言环境”)也需要“后果-承诺”(即“话语所带来的不同”)。

有了达米特关于解释意义的“核心概念”,我们可以从以下三个方面进一步理解达米特关于“语言意义知识之显示”的思想:

首先,由于说明“意义”概念的核心概念(“证实-资格条件”或“后果-承诺”)刻画的是语言实践最根本的特征,因此,理解一语句的意义所必需的知识就相当于使用这一语句的实践知识。在这个意义上,一个充分的意义理论说到底是一个关于语言实践的理论,关于语言意义的知识也就是关于语言实践所必需的知识。而一般说来,语言实践由我们的言语行为构成,重要的是,任何言语行为最终都会以某种方式显示语言实践所必需的知识。(24)这些与语言实践相关的知识也许是关于交流者的目的,意图,期待,感受和情感的知识,以及关于使用某一语句的前提,背景,假设或预设的知识等。这些使用语言所要掌握的知识可以视作我们对“证实—资格条件”的知识。在日常语言交流中,我们通常会根据这些“证实—资格条件”的知识来选择说什么,不说什么以及怎么说;反过来,选择说什么,不说什么以及怎么说显示了我们对这些知识的掌握。除此之外,与语言实践相关的知识也许是关于被更新的事态,他人想法的转变,或者对之前有所怀疑的想法的重新确证等等的知识。这些使用语言所要掌握的知识可以视作关于语言使用的“后果—承诺”的知识。在日常语言交流中,我们通常也会根据“后果—承诺”的知识来选择说什么,不说什么以及怎么说;反过来,选择说什么,不说什么以及怎么说显示了我们对这些知识的掌握。这意味着一个语言实践的理论必定会牵涉到关于显示的问题,即语言实践所必需的知识如何通过语言实践显示出来。于是,当一个充分的意义理论被等同于一个语言实践理论,那么前者也必定会牵涉到关于语言意义知识的显示问题。这就是为什么达米特如此强调语言意义知识的显示问题的根本原因。

其次,达米特认为,关于语言意义的知识之所以需要显示,是因为这种知识是隐含知识。由于构成一语句的意义的核心知识是关于它的“证实-资格条件”的知识或者它引起的“后果-承诺”的知识,因此,在达米特那里,所谓的“隐含知识”就是指关于语句意义的“证实-资格条件”的知识或者它引起的“后果-承诺”的知识。

最后,无论是上述两类知识的哪一类决定我们对语言意义的掌握,这一知识的显示实际上相当于一个隐含在语言实践过程中的推论(inference),这是一个从决定语言语句意义的知识(关于它的“证实-资格条件”的知识或者它引起的“后果-承诺”的知识)到关于语言使用其他特征的知识的推论。我们之前在达米特的文段中读到,对于语言意义知识的显示,意义理论要刻画的是语言意义的知识引导语言使用的方式,但是现在,我们可以进一步澄清,意义理论对语言意义知识之显示的刻画,就在于刻画这种从决定语言语句意义的知识到关于语言使用其他特征的知识的推论。具体来讲,如果是语句使用的“证实-资格条件”的知识决定了对语句意义的掌握,那么对于这一知识的显示,意义理论需要说明,语言使用者如何从这一知识推论到关于语句实践的“后果-承诺”的知识。反过来,如果是语句使用的“后果-承诺”的知识决定了对这一语句之意义的掌握,那么对于这一知识的显示,意义理论需要说明,语言使用者如何从这一知识推论到关于这一语句使用的“证实-资格条件”的知识。

我们一开始提到,意义理论的形式由两个问题所决定: 解释“意义”概念的核心概念是什么?如何刻画语言使用者关于语言意义的知识?现在,通过对达米特意义理论的介绍,我们看到,其意义理论说到底是一门关于语言实践的理论,于是,我们可以把上述两个问题更准确地描述为建构意义理论应该满足的下述两个要求:

(1) 确定说出一语句的根本特征,以此来界定这一语句的意义。我们把这一对意义理论的要求称为“界定要求”。

(2) 刻画一个从语言使用根本特征的知识到语言使用其他特征的知识的推论。我们把这一对意义理论的要求称为“显示要求”。

达米特回应上述两个要求的方案可以总结为如下两组:

第一组: 如果选择说出一语句的“证实-资格条件”作为语言实践的根本特征来解释语句的“意义”,那么,语言使用者关于说出该语句的“证实-资格条件”的知识决定了对语句意义的把握;刻画这一知识的显示就是要刻画关于语句其他特征的知识是如何从语句的“证实-资格条件”的知识中推论出来的。

第二组: 如果选择说出一语句的“后果-承诺”作为语言实践的根本特征来解释语句的“意义”,那么,语言使用者关于说出该语句的“后果-承诺”的知识决定了对语句意义的把握;刻画这一知识的显示就是要刻画关于语句其他特征的知识是如何从语句的“后果-承诺”的知识中推论出来的。

达米特建构意义理论的基本思想,及其对语言意义知识之显示的强调在美国哲学家罗伯特·布兰顿(Robert Brandom)那里得到了进一步发扬。然而与达米特的“证实-结果”论不同,布兰顿倡导的是“推论主义语义学(Inferential Semantics)”。

三、 布兰顿推论主义语义学中的“显示要求”

在这一节里,我们主要考察推论主义语义学对达米特意义理论的“显示要求”的改造。对比达米特,布兰顿的推论主义语义学更加突出“显示要求”在意义理论建构形式方面的约束作用。

布兰顿承认,达米特充分的意义理论提供了一个更加完整的意义理论结构(形式)。真值条件意义论、证实主义意义论以及实用主义意义论都仅仅通过刻画语言使用的某一个特征来解释“意义”概念,而我们从达米特那里学到的是,一个充分的意义理论不仅要表征语言使用的根本特征,还要说明这一根本特征与语言使用的其他特征之间的联系。布兰顿评论道:“普遍来说,这是思考意义理论之结构的一种非常有助益的方式。”(25)R. Brandom, Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000, p.67.进一步,布兰顿将“语言环境”和“话语所带来的不同”这两个范畴视作推论主义语义学解释“意义”概念的重要资源,他说:

“根据这种理论,对任意语言表达式或概念的使用有两个方面: 表达式或概念被应用的环境(circumstances),以及这种应用所带来的一定的结果(consequences)……这一理论可以通过以下原则与推论主义联系起来,即语言使用者使用概念或表达式所承诺的内容可以被他隐含地做出的推论所表征,这里所谓的“推论”,就是从使用概念或表达式的适当环境到这种使用所造成的适当后果之间的推论。”(26)R. Brandom, Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism, p.62.

这段引文展示了推论主义语义学的中心论点,即一个语句的意义由其推论作用而给出。我们对这一语句的使用隐含地做出了一个推论,而该推论是由使用语句的环境到这种使用所造成的结果的推论。

实际上,推论主义原则揭示了布兰顿与达米特在意义理论上的关键分歧,这主要体现在他们对“界定要求”的处理上。布兰顿认为,对于建构意义理论,我们没有必要选择一个语言使用的根本特征来界定意义,因为意义和使用有不同的本体论地位,如他所言:“也许意义与使用之间,就如同理论实体与可被观察实体之间的关系一样,可被观察实体的举动由我们预设的一些理论实体来解释。”(27)Ibid.,p.67.我们这里需要注意的是布兰顿关于语言与使用之关系的立场。当意义和使用被分别当作理论实体和可被观察的实体时,意义就是使用的理论对应。直观上看,语言使用有各种各样的特征,因此,它所对应的理论,也要全面覆盖这些特征;反过来说,使用又是意义的现实对应,我们不太可能单凭语言使用的某一种特征来界定语言的意义。另外,如果意义被刻画为理论实体,这将引起一个本体论问题:

“有些人会拒绝说存在什么语言的意义,也就是拒绝使用一个表达式的全部特征可以从什么已知的东西中统一地被推衍出来……有些人会认为在这个意义上语言是混乱无章的东西,他们拒绝承认存在语言的意义,也就拒绝承认语言的意义可以作为一门理论的研究对象。”(28)R. Brandom, Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism, p.67.

因此,为了保护意义理论免受意义怀疑论者的攻击,布兰顿自然更倾向于认为,用语言实践的某一个特征来界定意义是不可取的。这样一来,布兰顿抛弃了达米特充分的意义理论中的“界定要求”,推论主义语义学也无需再承担界定意义的任务。于是,满足达米特的“显示要求”就成了推论主义语义学的全部工作。非常清楚,布兰顿的“显示要求”已经不再是从语言使用根本特征到语言使用其他特征的推论,而是从语言使用环境到语言使用后果的推论。用布兰顿自己的术语来讲,显示这样的推论就是使之明晰(make is explicit)。就像推论主义原则所主张的,推论主义语义学将一语句的意义视作使用语句时隐含做出的推论,因此解释意义就相当于使这一推论明晰化(making the inference explicit)。布兰顿明确说:“理解和把握一个命题的内容…就是要在语言实践上理解和把握通过推论而呈现出来的行为: 根据恰当使用一个概念的环境,做出不同的语言回应并且区别这般使用所造成的结果。”(29)Ibid.,p.63.

布兰顿在自己的推论主义语义学中,对阐明“推论”的本质以及如何使实质推论明晰化方面做了诸多工作。然而鉴于本文的主题,我们主要关注的是,在推论主义语义学所搭设的理论框架中,达米特为建构意义理论所提出的“界定要求”被彻底抛弃,意义理论的全部工作在推论主义语义学那里就是刻画意义的显示。

四、 结论

本文通过介绍建构意义理论的达米特方案,即“界定要求”和“显示要求”,分别考察了戴维森的真值条件意义理论和达米特的“证实-结果”意义理论,并最终落脚于布兰顿的推论主义语义学。在这段漫长的理论故事里,我们发现,“显示”的概念在解释“意义”上的理论内涵不断增强:

戴维森的温和的意义理论只满足“界定要求”,一语句的意义被界定为它的真值条件。

达米特的充分的意义理论满足他提出的两个要求;他选择语言使用的根本特征(“证实-资格条件”或者“后果-承诺”)来界定意义,而关于语言意义的知识则显示在从关于使用语言的根本特征的知识到关于使用语言的其他特征的知识的推论中。

布兰顿的推论主义语义学只满足达米特的“显示要求”: 一个语句的意义在于推论,而与达米特不同,这种推论是从语言使用的环境到这种使用所带来的结果的推论。

我们最终可将三方立场用下图展示:

真值条件意义论“证实结果”意义论推论主义语义学“界定要求” “显示要求”