川东地区超深超高温储层高温胶凝酸酸岩反应动力学室内研究与实践

2019-05-17曾嵘马辉运李金穗吴双陈伟华王茜

曾嵘 马辉运 李金穗 吴双 陈伟华 王茜

1.中国石油西南油气田公司工程技术研究院 2.中国石油西南油气田公司勘探事业部 3. 国家能源高含硫气藏开采研发中心

四川盆地川东下古生界-震旦系碳酸盐岩气藏具有超深、超高温的特点[1],以川东地区风险探井WT1井为例,目的层震旦系灯影组的深度达7570 m,温度约180 ℃。为指导酸化压裂设计与现场施工,需进一步对耐高温酸液体系进行酸岩反应机理和相关参数的模拟实验研究,以确定设计和施工的各项参数,并评价现有的高温酸液体系能否匹配超深、超高温碳酸盐岩储层改造需求。

酸岩反应动力学参数是分析酸岩反应特征、评价酸液体系及酸压设计的关键基础参数。利用旋转岩盘实验仪[2],求取在定温、定压、定转速条件下的酸岩反应动力学参数,通过研究不同酸液浓度与酸岩反应速度的关系。分析不同影响因素与酸岩反应速度关系,定量对比、评价不同酸液体系与岩石的反应能力[3]。

1 实验原理

1.1 酸岩反应动力学方程

酸岩反应速度可用单位时间内酸液浓度的降低值来表示。当温度、压力恒定时,化学反应速度与反应物浓度的适当次方的乘积成正比[4]。采用旋转岩盘试验仪,测得一系列C和J值,根据其对应关系,绘制关系曲线,并采用微分法,确定酸岩反应速度,即[5-9]:

lgJ+lgk=mlgC

(1)

式中:J为反应速度, mol/(s·cm2);k为反应速度常数,(mol/L)-m·mol/s/cm2;C为t时刻的酸液内部酸浓度,mol/L;m为反应级数,无因次。

用lgJ和lgC作图得一直线,此直线的斜率为m,截距为lgK,从而确定酸岩反应动力学参数反应速度常数K、反应级数m以及酸岩反应动力学方程[10]。

1.2 酸岩反应活化能

实际地层条件下的反应动力学方程:

(2)

式中:k0为频率因子,(mol/L)1-m/s;Ea为反应活化能,J/mol;R为气体常数,R=8.314 J/(mol·K);T为温度,K。

在定压、定转速、定酸浓度条件下,利用旋转岩盘实验仪测得一系列的C和J值。

对式(2)两边同时取对数得:

(3)

由式(3)可知,在浓度不变的条件下,将lgJ对1/T作图应为一直线。直线斜率为-(Ea/2.303R),截距为mlg(k0C),从而可求出反应活化能Ea、频率因子k0值。

1.3 H+有效传质系数

通过旋转岩盘实验,求出酸液中H+的有效传质系数[11]:

(4)

式中:De为H+有效传质系数,cm2/s;ν为酸液平均运动黏度,cm2/s;ω为旋转角速度,s-1;Ct为时间t时酸液内部浓度,mol/L。

由式(4)可知,H+有效传质系数与旋转角速度ω有关,即与酸液流态有关。因此,作不同温度下的De~Re关系曲线进行研究,如式(5)[12]。

Re=ωR2/ν

(5)

式中:Re为旋转雷诺数,无因次;R为岩盘半径,cm。

由于3种酸液体系运动黏度差异较大,在相同转转速下Re在不同的区间,因此,绘制De~n的关系曲线便于分析研究。

1.4 反应速度常数与反应级数的关系

酸岩表面反应速度由两个参数确定: 反应速度常数和反应级数[13]。

将HCl的反应速度也看作是时间t的函数[14]:

(6)

如果酸岩反应实验中直接测量的数据是反应t时间后岩心的失重Dmrock,假设岩心为纯CaCO3,则Dmrock与HCl反应速度应有如下的关系:

(7)

式中:S为岩心的横截面积(即反应表面积)。

其中,盐酸与CaCO3反应过程中,HCl浓度与时间的关系方程为:

CHCl(t)=C0·e-Svkt(m=1)

(8)

(9)

式中:C0为盐酸的初始浓度;Sv为反应比表面,cm-1;k为反应速度常数,(mol/L)-m·mol/s/cm2;m为反应级数,无因次。

将式(8)、式(9)带入式(7)中,可得:

(10)

(11)

将等式右边设为Lt,分析其量纲:

(12)

故Lt可命名为表面反应密度,表示t时间内单位反应面积上所消耗的酸或所溶解矿物的物质的量。当时间t接近无穷小时,Lt即可变成瞬时反应速度:

(13)

带入上面的积分式,可得到酸岩反应速度常数与反应级数的解析关系式:

(14)

(15)

其中,C0-SvLt项反映的就是反应后流体中的H+浓度。所以,实验过程中也可以通过测残酸浓度来获得结果。

2 实验评价分析

2.1 酸岩反应速率实验

酸岩反应动力学参数对酸压设计及分析酸岩反应速度规律具有重要的参考价值。随储层温度、岩石类型及矿物成分的变化,参加反应的岩石成分也必将发生变化;同时,选用的酸液类型、酸液配方不同,酸岩反应规律及动力学参数也不同。

本实验采用了旋转岩盘仪对高温胶凝酸开展酸岩反应动力学实验,测定其动力学方程、传质系数及反应活化能。该旋转岩盘仪实验岩样直径为2.5 cm/3.8 cm,反应容器容量为1 L,工作温度为室温~250 ℃,工作介质为不同浓度盐、各类酸液。

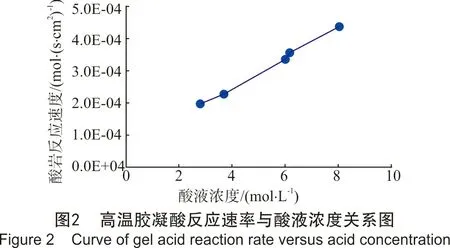

实验温度分别为80 ℃、100 ℃、120 ℃、140 ℃、160 ℃及180 ℃,实验酸液质量分数(下同)分别为24%、20%、15%、10%、5%的HCl的高温胶凝酸,岩盘转速为500 r/min(相当于施工排量4 m3/min);反应釜内压力为7 MPa(保证高于CO2逸点压力);测定酸液初始H+浓度与反应5 min后酸液浓度,以此计算酸岩反应速度、反应活化能等参数。此外,为考虑同离子效应的影响,24%、20%、15%、10%、5%的HCl胶凝酸均为先配置的28%HCl浓度,然后加入对应量的CaCO3反应而制得。

2.2 刻蚀形态

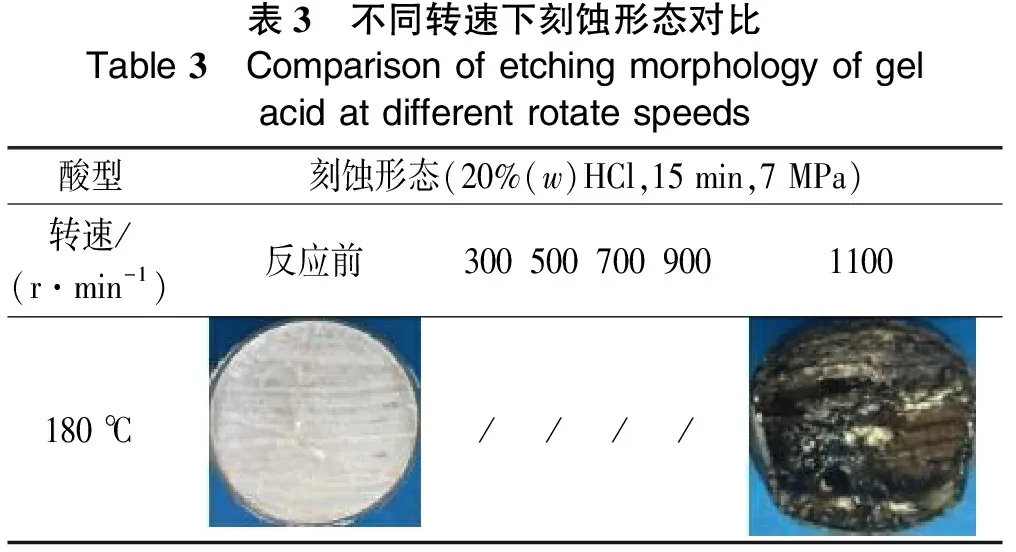

由于不同酸液性质差异、岩石矿物成分及岩石结构的变化,酸液体系对岩石的刻蚀形态各异,其刻蚀形态对酸蚀裂缝导流能力影响较大。刻蚀形态越不均匀,酸蚀裂缝导流能力就越高。因此,研究酸对岩石刻蚀形态对于改善酸化工艺、提高酸化效果具有指导意义。对不同浓度的酸液在不同温度、不同转速下进行的动态刻蚀实验见表1~表3。

表1 不同酸液浓度下刻蚀形态对比Table 1 Comparison of etching morphology at different acid concentrations酸型刻蚀形态(180 ℃,500 r/min,5 min,7 MPa)w(HCl)/%510152024反应前反应后

表2 不同温度下刻蚀形态对比Table 2 Comparison of etching morphology at different temperatures酸型刻蚀形态(20%(w)HCl,500 r/min,5 min,7 MPa)温度/℃反应前80100120温度/℃反应前140160180

表3 不同转速下刻蚀形态对比Table 3 Comparison of etching morphology of gel acid at different rotate speeds酸型刻蚀形态(20%(w)HCl,15 min,7 MPa)转速/(r·min-1)反应前3005007009001100180 ℃////

实验结果表明:

(1) 岩样非均质性强,随着酸液浓度增加,端面溶蚀加剧,动态刻蚀沟槽逐渐加深。

(2) 随着温度增加,岩心端面溶蚀加剧,刻蚀程度进一步加强,不同酸液浓度下导流能力变化较大。

(3) 转速从300 r/min到1100 r/min,酸岩刻蚀程度显著。

2.3 反应动力学参数测定结果

2.3.1反应速度方程

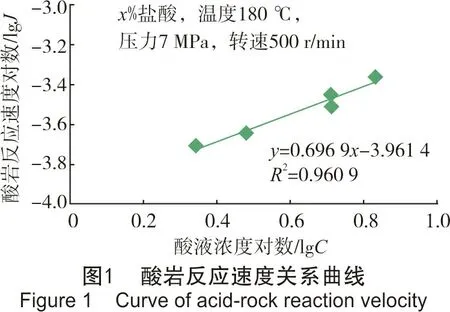

在180 ℃下,测定川东地区露头岩样与不同浓度胶凝酸的反应速度,实验结果如图1所示。由高温胶凝酸lgC与lgJ关系图拟合得到方程:

lgJ=0.696 9lgC-3.961 4

(16)

得:K=1.09×10-4(mol·L)-m·mol/(cm2·s)

m=0.696 9

胶凝酸反应速度方程为:

J=1.09×10-4C0.696 9

(17)

测定结果显示,不同浓度胶凝酸反应速度差异较大。

2.3.2反应动力学方程

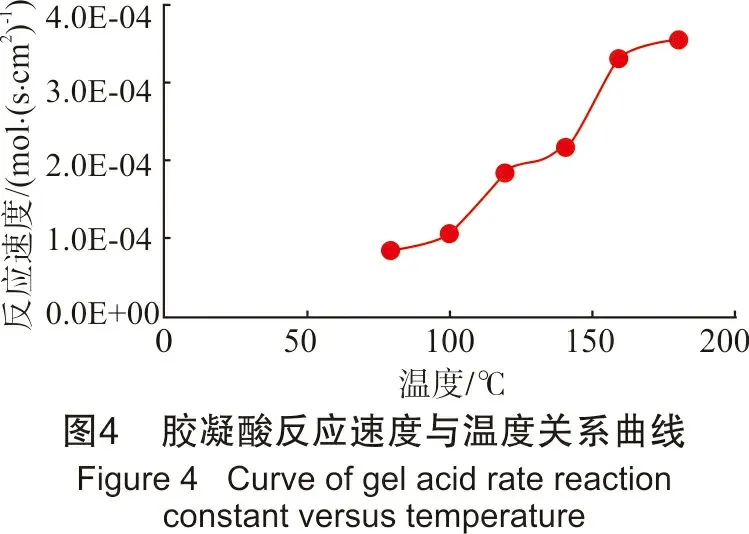

测定川东地区康家坪灯影组露头岩样与胶凝酸在不同温度下的反应速度,同时可获得表征胶凝酸反应难易程度的活化能值,实验结果如图3和图4所示。由线性回归曲线得到胶凝酸液与露头岩样反应动力学方程及相关参数。由1/T-lgJ关系图拟合得到方程:

lgJ= -1 238.1/T- 4.462 8

(18)

计算胶凝酸的活化能Ea=23 706 J/mol。反应动力学方程为:

J=0.070 5e-23 706/RTC0.696 9

(19)

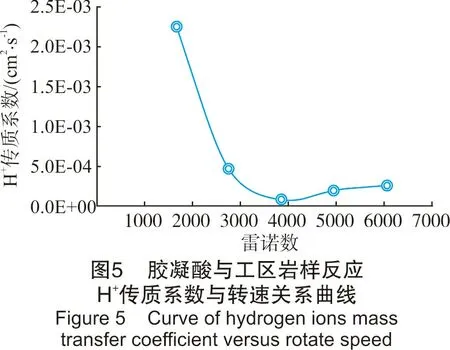

2.3.3H+有效传质系数

测定不同转速下川东地区康家坪灯影组露头岩样与胶凝酸的H+有效传质系数,实验结果如图5所示。考察了300 r/min、500 r/min、700 r/min、900 r/min及1100 r/min 5种转速下酸岩反应速率和传质系数。求取雷诺数与传质系数的关系实验结果表明,H+有效传质系数介于7.52×10-5~2.26×10-3cm2/s,H+有效传质系数随旋转雷诺数的变化而变化。旋转雷诺数由低到高时,H+有效传质系数由大到小,然后又升高。这说明,H+有效传质系数变化有个极小值。这正反映了对流传递和扩散传递的综合作用的结果。同时说明,注酸速度有个最佳值,使酸岩反应速度最小,最小H+传质系数为7.52×10-5cm2/s。

3 结论与认识

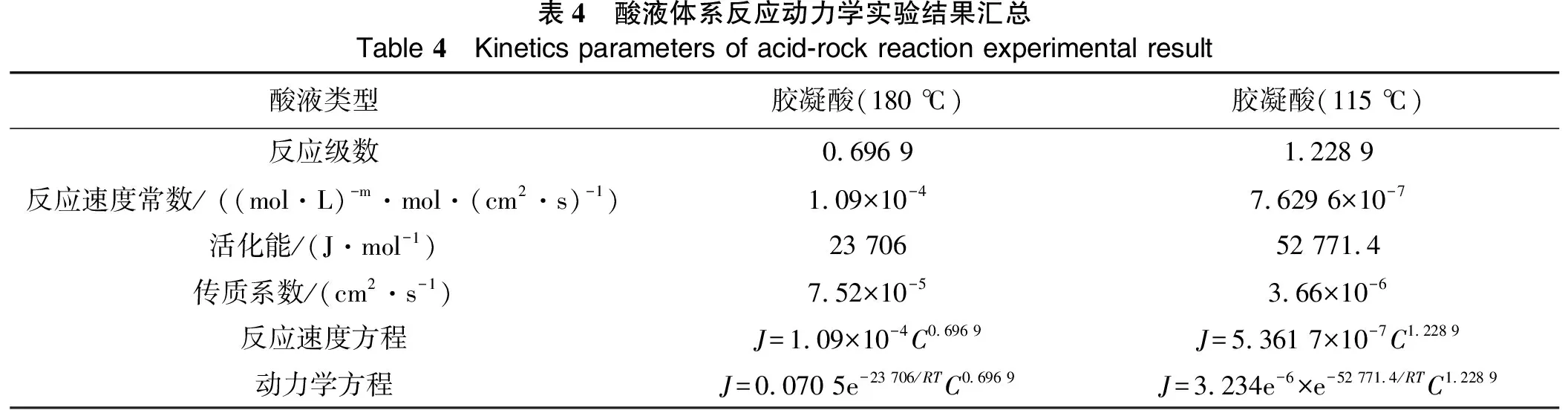

(1) 胶凝酸体系反应动力学实验结果汇总见表4。

(2) 通过不同温度条件下的反应动力学实验结果进行对比可知:

①反应速度常数的值取决于反应物本身和反应系统的温度。本实验中,180 ℃下反应速度常数为1.09×10-4(mol·L)-m·mol/(cm2·s),比115 ℃下的高2个数量级,说明高温下的反应速度比低温下的快得多。

②活化能是表征酸岩反应发生的难易程度的重要参数,是反应物分子到达可参与反应的活化分子所需的最低能量。通过实验评价测定,川东地区康家坪灯影组露头岩样与胶凝酸在180 ℃温度下的活化能为23 706 J/mol,相对于115 ℃时活化能更低,说明反应更容易。

表4 酸液体系反应动力学实验结果汇总Table 4 Kinetics parameters of acid-rock reaction experimental result酸液类型胶凝酸(180 ℃)胶凝酸(115 ℃)反应级数0.696 91.228 9反应速度常数/ ((mol·L)-m·mol·(cm2·s)-1)1.09×10-47.629 6×10-7活化能/(J·mol-1)23 70652 771.4传质系数/(cm2·s-1)7.52×10-53.66×10-6反应速度方程J=1.09×10-4C0.696 9J=5.361 7×10-7C1.228 9动力学方程J=0.070 5e-23 706/RTC0.696 9J=3.234e-6×e-52 771.4/RTC1.228 9

③ 180 ℃下传质系数为7.52×10-5cm2/s,比115 ℃下高1个数量级。说明180 ℃下反应速度更快;在同一温度下,随着转速的增大,酸岩反应H+传质系数均呈现先下降后上升的趋势,表明存在一个最小传质系数,此时酸岩反应速度最小,这是对流传递和扩散传递共同作用的结果,说明存在酸岩反应速度最小的最佳注酸速度范围。通过分析可知,实验结果符合温度越高酸岩反应速度越快的认识,在180 ℃下反应速度常数较115 ℃下快2个数量级,传质系数快1个数量级,活化能小1倍,且180 ℃情况下反应级数更小,说明浓度对反应速度影响较小,温度对反应速度影响较大。

(3) 实验发现,现有的180 ℃的胶凝酸体系能够匹配超深、超高温碳酸盐岩储层的改造需求。但降低储层温度,进而降低反应速度、进一步提高酸液有效作用距离是酸化压裂设计下一步研究攻关的重点。

(4) 在川东地区下古生界-震旦系超深、超高温碳酸盐岩储层改造中,宜采用前置液体系对储层进行降温、降滤的预处理,随后再采用主体酸液体系进行酸压施工;在不具备条件进行酸压的超深层系,宜采用自生酸等类型的弱酸性前置液体系对储层进行降温,再采用主体酸液体系进行解堵酸化施工,同时考虑实验得出的最优注入速率进行注入,以降低酸岩反应速度,提高酸液有效作用距离。