职业学校校园欺凌的性别特征及其差异分析

2019-05-16吴梦雪

□ 吴梦雪 刘 晓

校园欺凌是指一个或多个学生有意地、反复地、持续地对另一个学生施以负面行为,造成受害者心理或者身体的伤害和不适[1]。它不仅会给被欺凌者带来无尽的痛苦,对于欺凌者甚至是旁观者的人格、心理同样会造成消极的影响。事实上,早在上世纪70年代末校园欺凌就已备受国外学者的关注。而我国自上世纪90年代末与英国沃斯特大学展开了关于这一问题的联合研究以后[2],以张文新为代表的一批学者便尝试从人格[3]、同伴关系[4]等与欺凌有关的各个角度对我国中小学生的欺凌问题进行研究,将“校园欺凌”这一相对敏感的话题引进国内。近年来,愈发恶虐与频繁的欺凌事件再次引发了人们对此问题的重视,在社会各界疾呼“严防校园欺凌,共建安全校园”的大背景下,我国政府“重拳”出击,相继出台了《关于开展校园欺凌专项治理的通知》《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》等一系列文件,不仅将校园欺凌的防治提升到了国家治理的层面,更是推动了相关研究的深化和发展。然而,从现行教育类型的角度来看,尚缺乏对职业教育领域校园欺凌问题的关注和研究,且多是从宏观的制度体系和教育模式层面探索防治措施。另一方面,尽管欺凌行为多见于男生之间,但出镜率日益增加的女生欺凌不断提醒我们,校园欺凌绝非男生特有,部分女生的欺凌行为甚至会比男生更加突出。因此,本文以正处于青春发育期的职业学校学生为研究对象,以性别为划分依据,尝试从学生的“内部视角”来分析职业学校学生校园欺凌的不同性别特征,进而对两性欺凌的异质性内涵做一探讨,这对构建和完善有针对性的中职学校校园欺凌防治体系具有重要指导意义。

一、文献综述

尽管“校园欺凌”经历了近40年的研究历史,取得了许多卓有成效的研究成果,但纵观国内外相关研究,学者们几乎把研究视角定位于普通中、小学,很少看到基于职业学校的校园欺凌研究。而就现有研究来看,尽管在内容上与“校园欺凌”相交叠,但多是以“校园暴力”为主题,研究的侧重点也基本放在分析职业学校校园暴力的成因和预防措施上。如康勇军和屈正良(2010)从心理学视角分析了影响中职学生校园暴力的四大因素,并提出了基于人格、家庭、学校、社会四个层面的防控措施[5];吕乾坤(2007)则从危机管理理论的角度提出要建构适合中职学校校园暴力的危机防控机制[6]。直至2015年,以“职业学校校园欺凌”为主题的研究才陆续出现。徐蕾(2015)不仅阐释了校园欺凌的定义,还关注到了职高学校中的女生欺凌事件,对职高学校女生欺凌的特点、成因进行了剖析[7];肖笛和徐大真(2017)则是对中职学生的校园欺凌状况及心理健康情况进行了实证调查,发现中职学生在校园欺凌和心理健康之间存在相关[8]。

另外,几乎所有关于校园欺凌的调查研究都表明,男生发生校园欺凌的比率明显高于女生,且在人们通常所关注的身体攻击中很少出现女生的身影,由此造成了学者们对“女生欺凌”“性别差异”等相关研究内容的忽视。其实,早在2000年,学者张文新就对我国城乡4000多名中小学生进行了问卷调查,发现中小学生在欺凌行为的发生率、对欺凌问题的态度、欺凌方式上存在不同程度的性别差异[9],但在随后的十几年里,除了宋雁慧(2017)以实证研究的方式对校园欺凌的主要特征及发生过程进行了分性别的研究外,几乎没有学者对此做出进一步的深化和拓展。诚然,已有研究已经证实:女孩确实很少有直接的身体攻击,但这并不意味着她们在其他形式上的欺凌行为也很少。Wiseman(2002)的研究就发现,男生们通常会使用拳头等身体欺凌去威胁他人,但女生的武器通常是侮辱性的言辞和操控人际关系[10]。Crick等人(2002)的研究也指出,女孩们倾向于使用间接的欺凌行为,而男孩们更可能会实施直接的攻击[11]。可以肯定,性别模式在一定程度上形塑着男、女生欺凌行为的具体表现,那么,随着欺凌情况的日益复杂,性别是否还会对校园欺凌产生影响?Li Q(2006)于是开始关注学生在网络欺凌中的性别差异,结果显示,性别在网络欺凌中仍然扮演着重要的角色,如:男生更可能实施网络欺凌;女生更倾向于在遭受了网络欺凌后将情况告知成年人[12]。但目前这方面的研究结果仍不一致(Lapidot-Lefler&Dolev-Cohen,2015)[13]。 另外,基于对性别与校园欺凌关系的认识,有学者开始探究影响男、女生不同欺凌行为的原因 (Topcu&Erdur-Baker,2012),结果发现,情感和认知同理心在传统校园欺凌和网络欺凌中的中介作用并不相同[14]。

总体来看,我国学界能率先开展对职业学校校园欺凌的相关研究,并从研究中发现规律进而吸引更多学者开展实证研究,是非常值得肯定的。但就现有研究而言,专门性的研究仍然较少,且各项研究多是对欺凌现象与事实的简单描述,没有经过统计检验,更没有把“职业学校”与“性别”相结合,以致职业学校校园欺凌与男女不同亚群体的异质性特征关系研究显得比较单薄。因此,基于“性别”对职业学校的校园欺凌进行研究,不仅是应对实际欺凌问题的需要,同时也是学术研究深化的需要。

二、研究方法

(一)研究框架

挪威心理学家Dan Olweus编制的欺凌问卷一直以来都被公认为是最好的测量校园欺凌的工具,该问卷测查了儿童欺凌问题发生的频率 (或普遍性);欺凌发生的方式、地点、稳定性;儿童对欺凌的态度和反应、对受欺凌者的情感;他们向谁诉说这类问题以及谁向他们提及此事等问题[15]。然而归纳现有文献却发现,学者们的关注点几乎集中于校园欺凌的发生率、欺凌手段及应对方式这三方面,难以为我们全面认识校园欺凌提供更多信息。鉴于此,本文在已有研究的基础上,运用Olweus的研究框架,将“性别”作为变量,从“校园欺凌的发生率”“校园欺凌的成因”“校园欺凌的形式”“校园欺凌的应对方式”“校园欺凌的时间、地点”以及“校园欺凌的手段”这六个维度进行观测,并结合文献综述的内容作出如下两点假设:一是职业学校校园欺凌的发生率呈男、女相当的态势;二是除发生率外,职业学校男、女生在校园欺凌的其他维度上均存在性别间的差异。

(二)研究对象

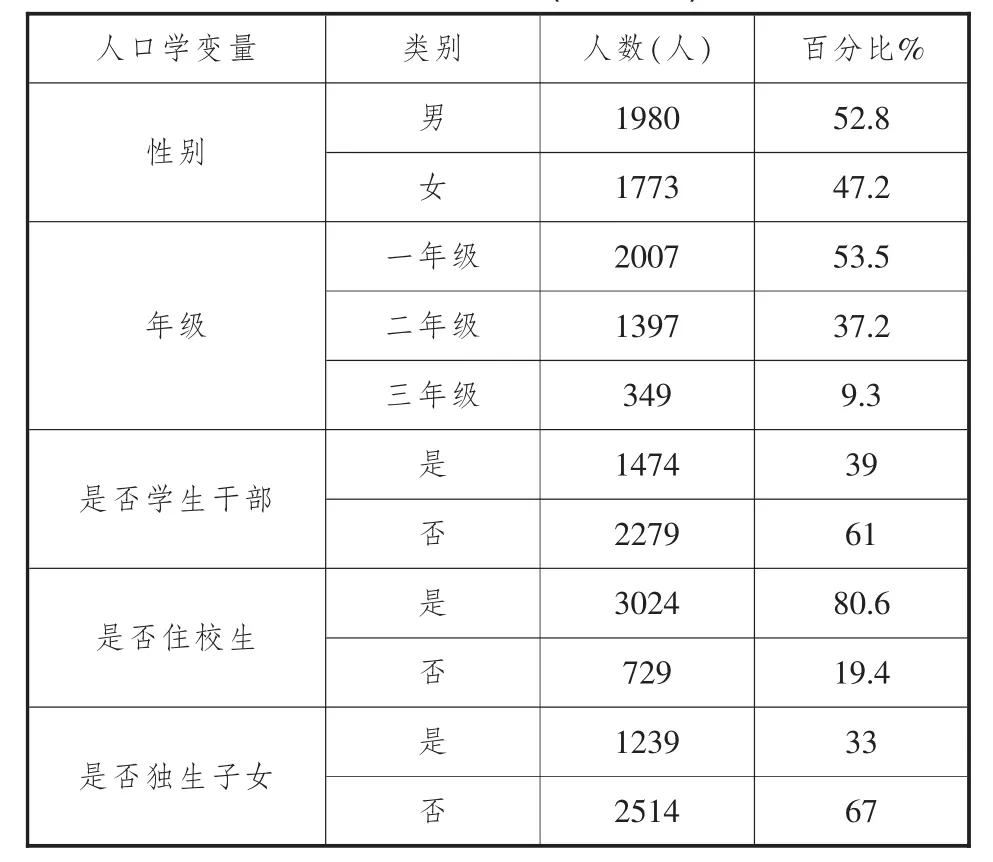

本研究在浙江省展开,考虑到地区分布,故采用分层随机抽样法,抽取了浙江省杭州市、宁波市、金华市、丽水市等地的多所中职学校学生进行调查。共发放问卷4100份,回收问卷3966份,经筛选剔除无效问卷213份,共获得有效问卷3753份,有效率为94.6%。其中男生1980人,女生1773人,学生年龄在14-21岁之间,平均年龄17岁。其他人口学变量详见表1。

表1 样本分布(N=3753)

(三)研究工具

本研究的工具是参考国内外校园欺凌的相关文献和问卷,以Dan Olweus编制的《儿童欺负问卷》为基础,借鉴张文新等人经过修订后具有本土意义的中学版《儿童欺负问卷》,结合中职学生的生活实际,自主编制《校园欺凌调查问卷(中职版)》,该问卷经过较严谨的测量学分析,表现出较好的可靠性。

《校园欺凌调查问卷(中职版)》分基本情况和题目两大部分,共59道题。其中,题目部分根据涉及欺凌的三类角色及他们的态度,又分为:关于被欺凌、关于欺凌、关于旁观、关于态度四个维度。以“过去一年里,是否有某个(些)力量比你强、地位比你高的学生故意对你做出以下欺凌行为”和“过去一年里,你是否故意对某个(些)比你弱小的同学做过以下欺凌行为”两个问题测查上学年被试在学校受欺凌和欺凌他人的频率或程度,选项按欺凌发生的频率设置:1.从没发生过;2.偶尔一两次;3.一个月两到三次;4.大约一周一次;5.一周好几次。为保证研究的科学性和一致性,本文延用Solberg、Olweus(2003)的研究结果,将校园欺凌发生率的阈值定为“一个月两到三次”[16],即将发生率在“一个月两到三次”及以上的界定为发生了校园欺凌。题目采用五点计分制,得分越高说明欺凌行为越严重。

(四)数据处理

问卷采用匿名的自我报告形式填答,所得数据运用SPSS24.0统计软件进行描述性分析和差异性分析。使用描述性分析来提供研究的背景信息;差异性分析则是通过X2检验及独立样本t检验对不同性别的样本群体进行样本率及平均数的差异性检验,由此来观察男、女样本群体的特征和差异。

三、调查结果

(一)校园欺凌的发生率

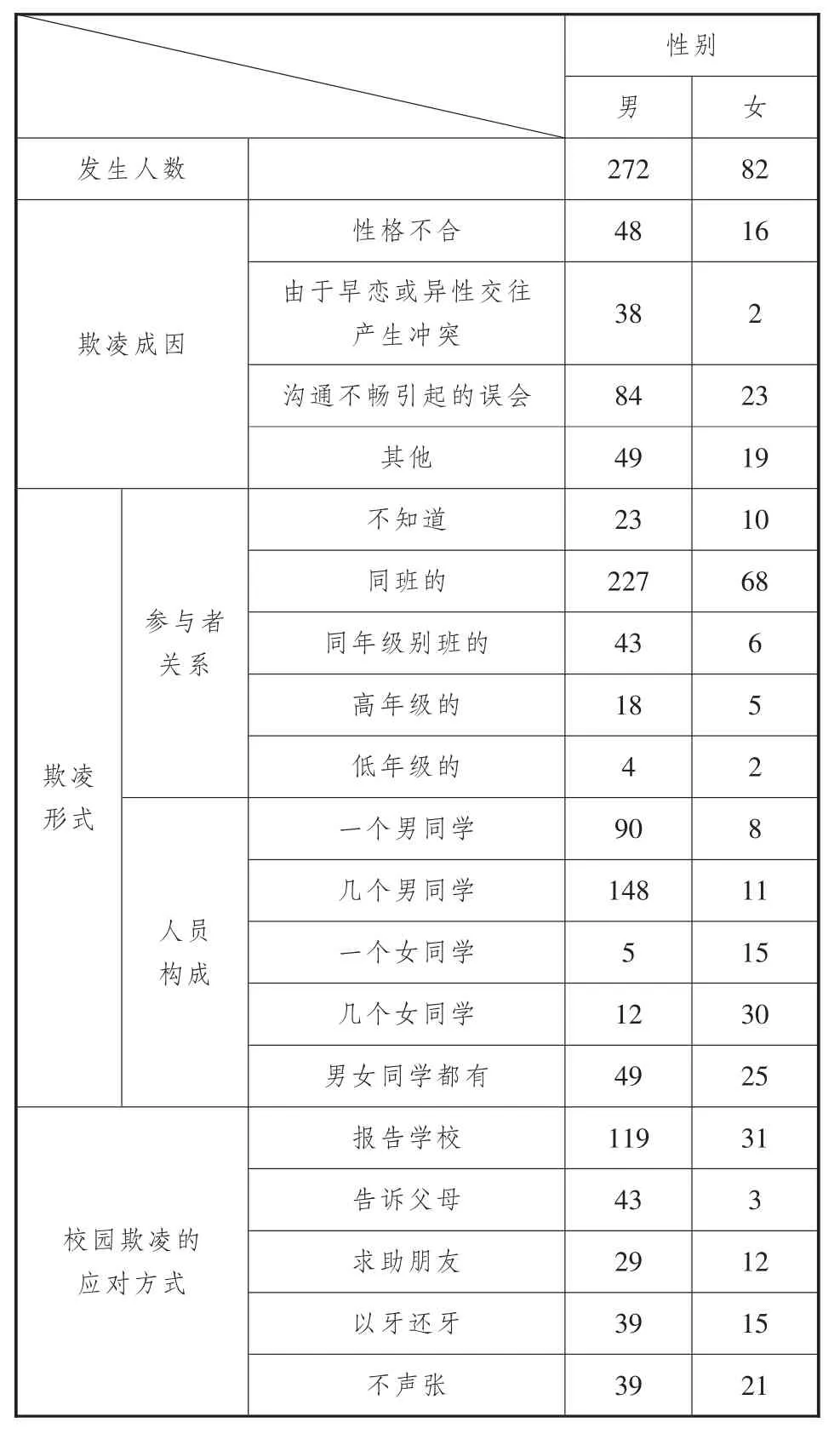

根据我们的界定标准,只要学生连续“一个月两到三次”或更频繁地遭受/实施了一种及以上的欺凌行为就会被定义为发生了校园欺凌。校园欺凌的发生率以发生了欺凌行为的男、女生在各自性别群体中所占的比率表示。因此,我们从412起欺凌事件中剔除掉58个欺凌-被欺凌重复出现的情况,发现共有354人(见表2)发生了校园欺凌,其中男生272人,女生82人,男生校园欺凌的检出率为13.7%,女生为4.6%。

由此看出,在校园欺凌的性别构成上,男生人数远多于女生,X2检验的结果(见表3)也证实,校园欺凌的发生率在男女不同性别间存在显著差异,男生发生校园欺凌的比率显著地高于女生。这虽然与本文的研究假设有出入,但却与国内外已有研究结果相一致[17][18],究其原因,我们认为是由不同的社会性别角色造成的[19]。诚然,随着时代的开放,一些女性的性别角色发生了变化,变得更加独立、刚强,但她们的社会角色并不会同步发生改变,以男性为中心的父权制社会的传统性别规范决定了男女生依然要遵循各自社会角色的要求,承担相应的责任和义务,拥有相应的资源和权力[20]。于是,在这个男性相对强势的社会,我们的社会文化表现出的对男性暴力、欺凌行为更为宽容的态度[21],致使青少年男生天然地表现出了更强的攻击倾向和更多的欺凌行为。

表2 对校园欺凌各维度进行交叉列联表分析

(二)校园欺凌的成因

为从当事人角度深入了解校园欺凌的成因,本研究从“性格不合”“早恋或异性交往产生冲突”“沟通不畅引起的误会”以及“其他”四个方面展开调查。结果显示(表2),“沟通不畅引起的误会”是男、女生选择最多的选项,分别有26%的男生和25%的女生选择了此项;其次,有15%的男生和21%的女生选择了“其他”原因,具体有:“关系好”“好玩”“看对方不爽”;有15%的男生和18%的女生选择了“性格不合”;仅有12%的男生和2%的女生认为校园欺凌的产生是由于“早恋或异性交往产生冲突”。

虽然选择“早恋或异性交往产生冲突”的人数不多,但X2检验的结果(见表3)却显示,男、女生在此项的选择上存在显著差异,具体表现为:男生更倾向于由于早恋或异性交往引发欺凌。出现这一结果,我们认为可能是由于中职学校中普遍存在的班级性别比例失调所致。一般来说,正处于青春期的中职男生情感丰富但心态浮躁,在进入“异性接近期”后,他们极度渴望得到异性的关注和交往机会,而班级性别比例的失调甚至是单一性别班级的出现却阻碍了学生们这一正常、健康的交际需要,久而久之便造成了他们与异性交往的困难,或者出现另一个极端,用早恋来弥补与异性正常交往的缺失。

(三)校园欺凌的形式

研究校园欺凌的具体形式能够为我们的防治对策提供有针对性的思路。为此,我们将欺凌形式划分为两个角度,尝试对欺凌事件中各参与者之间的关系及校园欺凌的人员构成进行统计和分析。

在欺凌事件的参与者关系方面,表2显示:分别有71%的男生和75%的女生认为校园欺凌发生在“同班”同学之间;有13%的男生和7%的女生会和“同年级别班的”同学发生欺凌;有6%的男生和6%的女生选择和“高年级的”同学发生欺凌;仅有1%的男生和2%的女生选择和“低年级的”同学发生欺凌。从男、女生选择各选项的比率来看,差异并不大,进一步X2检验的结果也证实,在欺凌事件的参与者关系选择上,在性别间不存在显著差异。

在校园欺凌的人员构成方面,如表2所示,有28%的男生和9%的女生选择“一个男同学”;有46%的男生和12%的女生选择“几个男同学”;有2%的男生和17%的女生选择“一个女同学”;有4%的男生和33%的女生选择“几个女同学”;有15%的男生和27%的女生选择“男女同学都有”。从男、女生选择各选项的比率来看,存在一定的差距。通过X2检验(见表3),我们发现,男、女生在校园欺凌人员构成的选择上确实存在显著的差异,具体表现为,男生更倾向于以同性团体的形式进行欺凌,而女生虽然也倾向于结成同性团体进行欺凌,但相较于男生,女生更愿意伙同异性一起进行欺凌。

从表面上看,男、女生具有相似的欺凌形式,都倾向于结成同性“团体”进行欺凌,但事实上,其背后的形成机制并不相同。对于男生而言,由于自小就将“哥们义气”放在同性友谊的重要位置,因此男生的欺凌团体往往是以哥们义气为纽带,为了共同的“男性荣誉”而自觉结成的团体;而女生的欺凌团体则通常是由一个主导的女生向她的同伴施加人际压力后形成的松散群体[22],因此我们认为,女生的团体行为本质上仍是一种个体性的欺凌行为。女生团体的这一特质也间接解释了为什么女生更愿意伙同异性一起进行欺凌,除了压制被欺凌者、显示自己的地位和能力以外,更是为了拉拢男生来凝聚整个欺凌团体。

(四)校园欺凌的应对方式

表2显示,在校园欺凌的应对方式上,男、女生选择“报告学校”这一选项的人数最多,其中男生占比37%,女生占比34%;在“求助朋友”这一选项上,有9%的男生和13%的女生选择了此项;另外还有12%的男生和17%的女生选择了 “以牙还牙”。从男、女生在这三项的选择上看,差距不大。而在“告诉父母”这一选项上,有13%的男生和3%的女生选择了此项;有12%的男生和23%的女生选择了“不声张”。由此看出,男、女生在这两项的选择上存在一定差距。通过分析,我们发现校园欺凌的应对方式在性别间存在显著差异(见表3)。具体表现为:男生更倾向于将欺凌事件告知父母,让父母出面解决;而女生更愿意选择不声张,自己默默忍受,这一结论与宋雁慧(2017)等人的研究结果相似①,他们认为:在男生欺凌的过程中,总会出现“双方博弈”的时期,即被欺凌的男生可能会采取措施反抗欺凌者;而在女生欺凌的整个阶段,被欺凌者几乎都是在讨好和忍受。显然,这与人们所认知的男、女生在社会中的形象相契合,因此我们认为,在校园欺凌应对方式的选择上,男、女生一定程度上还是受到了各自性别特质的影响。

(五)校园欺凌的时间、地点

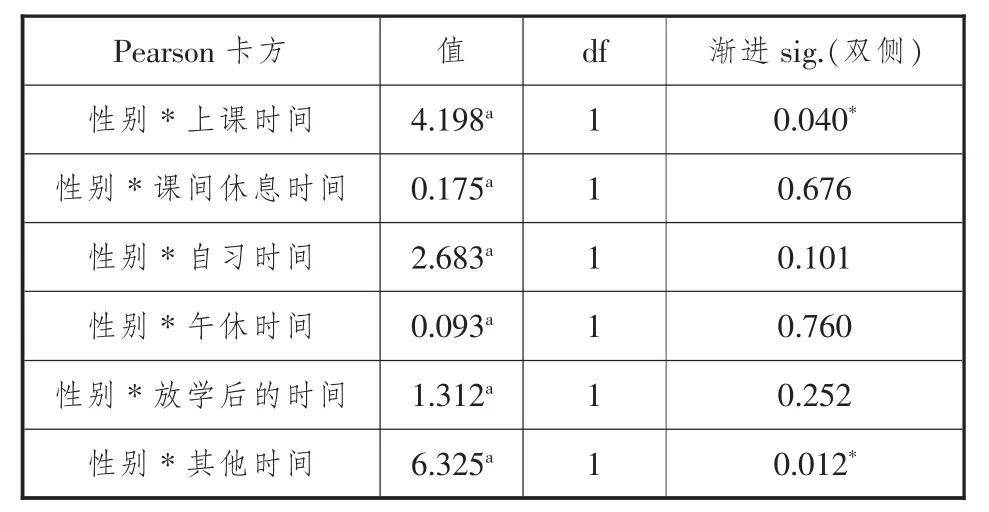

1.校园欺凌的时间。根据统计,64%的男生和66%的女生均选择“课间休息时间”为发生校园欺凌的时间,说明课间休息是校园欺凌的高发时段,但包括此时段在内的“自习时间”“午休时间”及“放学后的时间”在性别间均不存在显著差异(见表4)。而在“上课时间”和“其他时间”的选择上却存在显著的性别差异,主要表现为:女生选择这两个选项的比率显著地高于男生,这说明女生更倾向于在上课时间和其他时间(如上网时间)发生校园欺凌。

表4 欺凌时间的性别差异分析

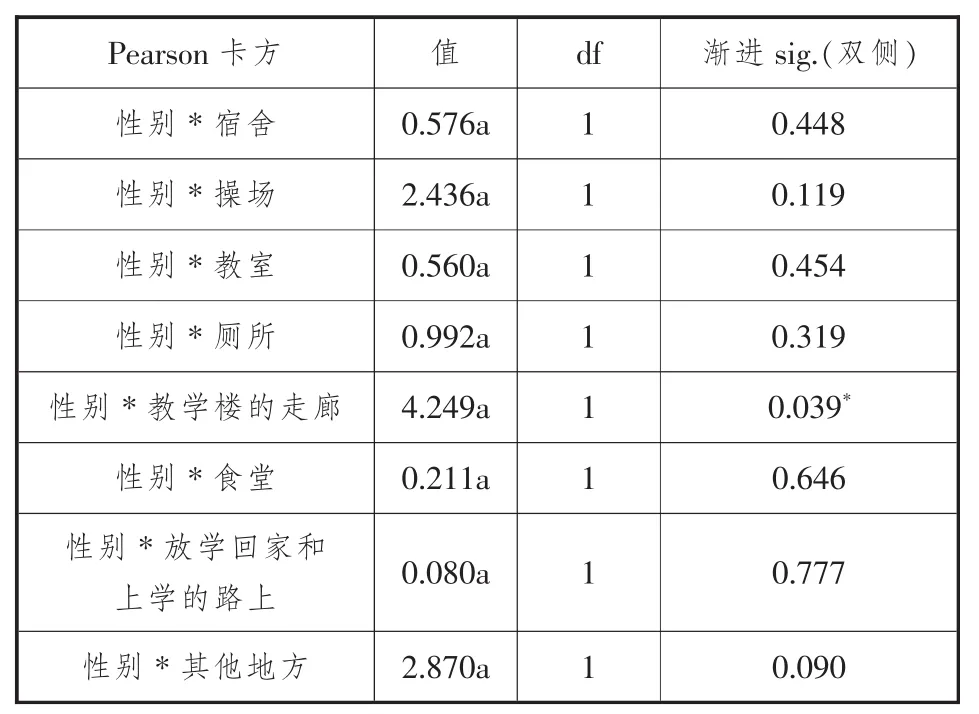

2.校园欺凌的地点。在欺凌发生的地点上,67%的男生和71%的女生选择了“教室”,其次,有47%的男生和43%的女生选择了“宿舍”,由此看出“教室”和“宿舍”等较为密闭的空间容易成为欺凌事件的高发地,但男、女生在这两个地点的选择上均没有显著的差异。通过X2检验(见表5),我们发现男、女生仅在“教学楼的走廊”这一选项上存在显著的差异,具体表现为:女生选择这一地点的比率远高于男生,这说明,女生更倾向于在类似“教学楼的走廊”这种相对狭小的空间进行校园欺凌。

之所以女生更倾向于在特定的时间、地点进行欺凌,一方面是由于女生常用的欺凌手段没有任何风险和成本,极易在上课时间或其他时间比如上网时间实施,尤其,老师们几乎不会想到上课期间会发生欺凌行为,因此女生们也就更乐意在上课时间或上网时间进行欺凌了;另一方面,有研究指出(李程鹏,2016):女生几乎只攻击女生[23],而常见于职业学校中的单一性别班级,正好为女生欺凌提供了便利。因为没有异性,女生们也就少了许多矜持和内敛,公然在上课时间实施欺凌也就不足为奇了。另外,教室附近的小范围区域——走廊,作为连接教室与操场的狭小空间,是课间女生活动的重要场地,由于多女生聚集,便于各种八卦、谣言的传递,因此教学楼的走廊也就成了女生欺凌的特定场地。

表3 对校园欺凌各维度进行交叉列联表分析的卡方检验值

表5 欺凌地点的性别差异分析

(六)校园欺凌的手段

校园欺凌的方式、手段多种多样,但归纳起来大致可分为以下几类:身体欺凌、言语欺凌、网络欺凌、财物破坏、关系欺凌及性欺凌。从已经发生的欺凌情况来看,除了身体欺凌、财务破坏不存在性别间的显著差异外,男、女生在其余四类欺凌手段的选择上均存在显著差异(见表6)。具体表现为:男生欺凌更倾向于利用辱骂、恐吓、威胁或性别歧视等方式进行;而女生则更倾向于发生较为间接的网络欺凌、关系欺凌。

关于欺凌手段的选择,尽管国内外研究结果不尽一致,但本研究发现:男生通常使用直接欺凌,女生倾向于利用间接欺凌这一结论,与已有研究结果基本相似[24]。这表明,男女生在欺凌手段的选择上具有跨文化的普遍性。文化建构理论强调:人的社会性别是被文化所建构的,也即是说社会文化对性别的期待塑造了孩子们的性别观念。在大多数的社会文化中,人们都要求男性是支配、果断、富有权威性和竞争力的,女性则是优雅而不粗鲁,温顺而不暴力的[25],这不但是一种固有观念,更是一种社会规范。据此,男生们学会了果断、直接的行事风格——只要相互之间有矛盾,就应该摆在台面上解决,私底下的小动作绝非“男人”所为;而女生们为了避免给他人留下“自己不像女人”的消极印象,更多的会选择暗地里较量,如通过操弄同伴关系或借助网络上传侮辱性的视频。因此,男生欺凌往往更加直接和外显,女生欺凌则相对间接、内隐。

四、讨论与建议

(一)讨论

通过对职业学校男、女生在校园欺凌现象上的具体表现进行分析,我们发现:在校园欺凌的发生率上,男生显著高于女生,此外,在校园欺凌的其他方面,男、女生的表现也具有明显的性别差异。

具体而言,职校男生相对会因为早恋、与异性交往等原因引发欺凌。在具体形式上,男生们往往会结成团体,直接用具有性意味或性别歧视的言语辱骂、恐吓、威胁他人。对于经历过校园欺凌的职校男生,他们更倾向于将自己的遭遇告知父母,让父母出面解决,但相较于女生,男生欺凌不存在时间、地点上的倾向性。而职业学校的女生多选择网络欺凌、关系欺凌等较为间接的欺凌方式,她们更倾向于在一些特定的时间、地点以小团体的形式实施欺凌。被欺凌的女生相较于男生,会在事后选择不声张,自己默默忍受。上述结论集中体现了不同性别角色的行为特征,反映了性别角色规范下男、女生相应的欺凌行为,这说明,我们应该根据职校男女生各自的性别特点去认识、预防和控制校园欺凌,实施“靶向治疗”以提高校园欺凌治理的有效性[26]。

表6 六类欺凌手段的性别差异分析(M±SD)

另一方面,本研究还获得了一些意想不到的结论:职业学校男、女生在身体欺凌方面不存在显著差异、职校女生选择与“高年级的同学”发生欺凌的比率与男生一致。这说明,校园欺凌既受到环境和文化的形塑,又蕴含了行为主体独特的现实逻辑和行动策略[27],使职校学生校园欺凌的性别差异在某些方面既具有一致性、普遍性,又可能出现特殊或变异。就本研究结论来看,基本符合当前“阴盛阳衰”的校园欺凌发展趋势,究其原因,我们认为可能是目前教育呈现出的“中性化”趋势所致。支持教育“中性化”的人认为:当今社会对男、女各项能力的要求促使我们的教育应该将男、女性别上的差异缩小,以使女生更加独立、刚强,男生更加细致、忍让。然而由此带来的结果却出乎人们的意料,校园里出现了越来越多的“女汉子”和“娘娘腔”。事实上,这是对与之相似的另一个概念——“双性化”的误解,心理学家贝姆(Sandra Bem,1977)认为:一个人的性别倾向可以分为四种:男性化、女性化、双性化和中性化。“双性化”是一种最为理想的性别模式,它集合了男性和女性的性别优点,双性化的个体在各种条件下会比性别典型者(男性化、女性化)做得更好,在心理健康、自尊、自我评价、受同伴欢迎、适应能力等方面都优于单性化者(Sperce,1982)。而性别“中性化”其实质是“无性化”,它是四类社会性别中最不突出的一类群体,它实际上忽略了客观存在的男女性别差异[28]。因此,本来是个很好的理念——让男孩和女孩首先认同自己的典型性别倾向,再从学习异性特质中受益,这有助于男女两性摆脱传统文化对性别的束缚。却由于对异性性别特质的过度渲染,而抹杀了自身的性别优势,最终结出男孩女性化、女孩男性化的恶果,连同欺凌行为也在一定程度上出现了中性化倾向。

(二)建议

从以上分析可以确定,不同性别群体间的欺凌“轨迹”各不相同,也就是说职业学校学生的校园欺凌行为存在性别间的差异。这就要求学校首先应分性别对本校学生进行调查,厘清差异,再根据男女不同的性别角色特质或不同性倾向者的特点,基于平等的性别关系,有针对性地实施防治对策。其次,面对学生欺凌在性别差异上的特殊性,职业学校应该反思,是否教育上出现了“中性化”倾向?亦或学校教育被固有的性别特质所限制?由此,我们建议尝试实施“双性化”教育。应该明确,“双性化”既不是性错位、性混乱,也不是易性癖、同性一体的同义词,而是一种兼具男女两性人格优点的综合性人格类型,因此实施“双性化”教育不仅能培养男、女生在不同情境模式下气质、能力的转换,还能提高他们的可塑性和适应力[29]。弗吉尼尔·伍尔芙(Virginia Woolf)就曾说过:无论何人,都应当是一个具有女人味的男人和具有男人味的女人[30]。这表明,男性化和女性化的混合或均衡,才是完善的自我。因此,我们应在正常发展文化和社会所认可的性别特征的前提下,在发挥学生自身“性别”优势的基础上,鼓励、组织学生参加异性的活动,将传统上被认为属于不同性别群体的游戏进行合并,安排学生共同参与。另外,通过组织性别友善活动让学生了解真实社会中的性别动态关系,以促使其性别角色特征的全面化、双性化。此外,由于职业学校的办学特点及专业特点所造成的班级性别比例失调不可避免,所以,学校有必要搭建和完善相应的支持系统。通过积极组织各种联谊活动,引导学生理性地表达情感、表现自己,通过鼓励学生在活动中主动与异性学习、交流,从而帮助学生跳出单一性别环境,这不仅能为学生间的异性交往提供平台,还能使他们的性格变得更加多元、人格更加完善。

注释:

①来源于2017年10月27-28日在北京召开的“学生欺凌和暴力与学校危机管理”学术研讨会暨第三届《教育科学研究》学术论坛。