基于Au@PPy核壳结构纳米粒子自组装阵列的可程序化负微分电阻效应研究

2019-05-16韩布兴

韩布兴

中国科学院化学研究所,北京 100190

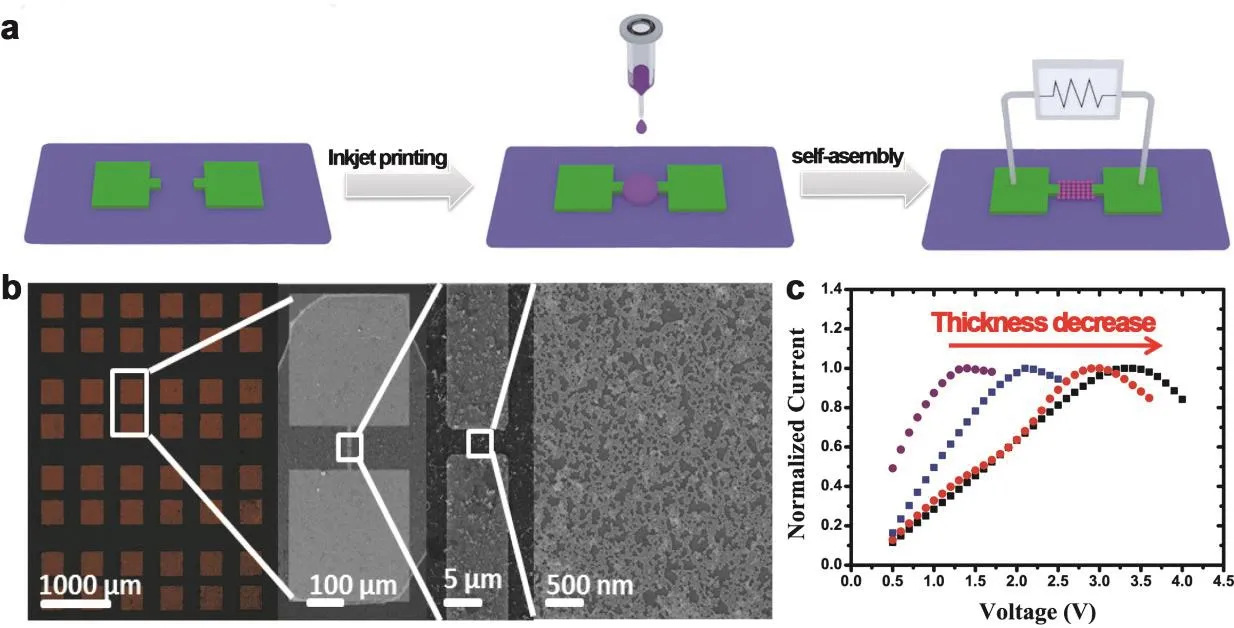

(a) Au@PPy器件制备过程图;(b) Au@PPy组装器件图;(c) 13 nm Au@(2、3、4、5 nm) PPy器件的归一化后的电流-电压(I-V)图。

随着信息技术的快速发展,亟需探索新型器件来满足当前及未来人们的需求1,2。在电子器件中非常重要的物理现象之一—负微分电阻效应,其在逻辑门3、模拟数字转换4、高频率振荡5、记忆存储和快速转换6等领域中具有巨大的应用前景。负微分电阻效应现象经常出现在金属-氧化物-半导体器件或者半导体器件中。目前,一些科研工作者在基于导电聚合物与金属纳米粒子复合器件中也发现了负微分电阻效应现象,但是该现象的出现往往同时伴随着其他的物理现象,这严重制约了负微分电阻效应在复合器件中的应用进程7。其主要原因是无法实现精确调控金属纳米粒子在导电聚合物中的分布,尤其是对金属纳米粒子间距的精确调控。近日,苏州大学江林教授、迟力峰教授与新加坡南洋理工大学陈晓东教授合作报道了通过精准可控的喷墨打印技术和自组装技术直接在两电极之间构筑金纳米粒子与聚吡咯(Au@PPy)核壳结构纳米粒子器件的方法。同时,通过调控金纳米粒子的尺寸或壳层PPy的厚度可实现金纳米粒子在器件中的阵列化及粒子间距的精确调控,实现了可程序化的负微分电阻效应。通过理论模拟揭示了负微分电阻效应机理。此外,构筑的Au@PPy核壳结构纳米粒子组装结构可应用于读-写-擦除可重复的记忆存储器件制备。

基于简便的墨水打印技术和自组装技术的构筑方法,可大批量制备的Au@PPy核壳纳米粒子组装器件的成功率在80%以上,为纳米复合材料器件的制备提供了有效的技术途径,对新型器件的设计和开发具有重要指导意义。

相关研究成果近期已在Advanced Materials上在线发表(doi: 10.1002/adma.201802731)8。