20世纪30年代上海银行业的社会网络分析

2019-05-16陈永伟

陈永伟

(《比较》杂志社研究部,北京 100026)

一、引 言

20世纪30年代(以下简称30年代)是中国银行业发展的重要时期。一方面,这一时期的银行业规模不断壮大,并取代了传统的钱庄业,成为了最重要的金融势力[1]。据统计,全国共有89家银行,实收资本总数约为1.5亿元;而到抗战全面爆发前的1936年,银行总数已增加到了161家,实收资本总数则增加到了4亿元[2]。另一方面,中国银行业的行业形态也发生了重大转变。在30年代早期,中国的银行业基本上处于“自由银行”形态。由于国民政府建立时间较短,地位尚不稳固,因而无力对银行业进行有力的控制。当时,在银行界最具实力并最有影响力的是以“南三行”和“北四行”为代表的民营银行,而国民政府控制的官办银行则相对弱小[3-4]。随着政府统治力量的不断加强,其对银行业的控制也不断强化。国有银行不仅在业务上排挤私营银行,而且以增资、补助、救济、改组等名义渗入和控制民营银行[5]。1935年,国民政府借助政权力量,攫取了对中国银行和交通银行的完全控制,构建起了“四行两局”主导的银行体系。同时,还趁“白银风潮”之机,控制了包括四明银行、中国实业银行等在内的一大批较有实力的民营银行。自此,原本的自由银行体系被国民政府垄断的银行体系所取代。

目前,关于30年代中国银行业的研究已经相当丰富。例如,朱荫贵[1]对抗战全面爆发前中国银行业的发展趋势进行了全面介绍,并对促成这期间银行高速发展的因素进行了全面分析;洪葭管[3]分别对30年代的官办银行、民营银行及外资银行的经营状况进行了详细介绍;而钟思远和刘容基[5]则着重分析这一阶段民营银行的状况。近年来,随着量化分析技术的普及,不少基于微观银行数据的定量研究开始涌现。例如,高玮[6]应用数据包络技术,分析了1932—1937年间71家中资银行的信用风险状况和效率状况;刘冲和盘宇章[7]对“白银风潮”中银行间市场在维护金融市场稳定过程中扮演的角色进行了分析。刘愿和岳翔宇[8]则对“白银风潮”中银行的发钞行为进行了考察,并讨论了声誉机制在这一过程中的作用。但在现有文献中,关于银行间的相互关系及其对银行经营行为和绩效影响的分析仍然是相对缺乏的。根据社会网络理论,包括银行在内的所有企业都是“嵌入”在社会中的,与其他企业的关系,以及这些关系形成的网络结构都会对其经营模式、经营状况产生重大影响。因此,将银行放回其所处的网络来重新进行研究,对于理解30年代银行的经营状况、发展趋势、业界形态变化等都具有十分重要的意义。

本文应用《全国银行年鉴》中提供的数据,根据30年代上海银行之间的连锁董事状况及其网络关系,考察了网络结构对银行的经营行为和绩效所产生的影响。总体来说,本文有如下三方面的发现:第一,在1935年上海的“自由银行”体系被国民政府控制之前,银行间的连锁董事网络是不断密集化的,在此之后,这一网络的密集性有所下降。第二,银行节点在连锁董事网络中位置的关键性,以及银行与中央银行关系的亲疏都会影响银行的风险承受能力,进而影响银行行为。具体来说,在网络中位置更关键的银行和与中央银行距离更短的银行会持有更高比重的公债,并会有更高的贷款—存款比。1935年之后,网络位置关键性的影响会减少,而与中央银行距离远近的影响则增大了。第三,在网络中位置的关键性,以及与中央银行的距离都会影响企业的利润率,1935年之后,前一效应会减小,而后一效应则会增加。本文是第一次从社会网络角度对30时代上海银行体系进行的量化分析,并为理解30年代的企业行为及政企关系提供了一个新的视角,因而是有较强理论意义的。

二、社会网络和连锁董事的相关文献介绍

(一)社会网络对企业的影响

企业是“嵌入”在社会中的,时时刻刻都与其雇员、客户、供应商及竞争对手发生着各种联系,所有这些关系构成了纷繁复杂的社会网络,而这些网络又对企业的经营行为和经营绩效产生了多方面的影响。近年来,有关社会网络对企业影响的研究已成为了经济学、社会学及管理学等多个学科共同关注的一个新领域。目前,已有大量研究对这一主题进行了探讨,并取得了丰富的研究成果。相当的研究表明,发达的社会网络有助于企业提升自身的绩效,这一效应表现在以下四个方面:首先,社会网络可以帮助企业增强融资能力,从而获得资金方面的优势。其次,社会网络可以帮助企业更好地获得信息和资源,并更为迅速地革新技术、更新产品。处于网络中心位置的企业,往往会具有更强的科技能力,更快地推出新产品。再次,社会网络能帮助企业更为便捷地雇佣到劳动力,并更好地保持雇员的稳定性。最后,社会网络也能帮助企业更有效率地安排生产,从而实现资源的更有效配置。当然,社会网络的存在除了可能改善企业绩效外,也有可能造成一些对企业或社会不利的后果。例如,社会网络可能鼓励企业之间达成破坏市场秩序的共谋行为。又如,成熟的社会网络也可能导致企业之间达成僵化的共识,造成不当的集体思维,这可能对创新行为起到很大的阻碍。具体到银行,银行间的相互网络还可能会导致金融风险在银行间相互传递。

究竟社会网络的存在是会对企业产生正面还是负面的影响,在很大程度上取决于具体的社会条件和制度环境。以本文关注的内容为例,在“自由银行”体系下和在国家垄断的银行体系下,银行网络对于个别银行所产生的影响可能是截然不同的。而这种不同,也是本文研究的一个重点。

(二)连锁董事网络

如前所述,对企业发生影响的社会网络数量众多,即使仅把关注点集中到企业与企业之间,也会发现企业之间所达成的网络可能是多种多样的。例如,企业之间可能存在着贸易和金融网络,可能存在着相互持股网络,还可能存在着协作研发网络。本文关注的是由一种特殊关系,即由连锁董事形成的网络。所谓连锁董事,指的是同时在两家或两家以上企业出任董事职务的人。通过连锁董事,企业间可以建立起密集的网络,而这一网络会对企业的经营行为和经营绩效都产生十分显著的影响。具体来说,这些影响表现在如下三个方面:第一,连锁董事可以在不同企业之间扮演“商业关系协调人”的角色,因而连锁董事网络有助于让企业之间更好地协调利益,共同改善经营状况。根据Koening等[9]的研究,企业之间通过互派董事到对方的企业中任职,可以让彼此的信息更加透明,这可以让双方更容易协调行为,对抗共同的竞争对手,从而让双方的绩效同时得到改进。第二,连锁董事可以帮助企业获得关键资源,进而获得核心竞争力。根据资源基础理论,资源是约束企业生存与发展的重要影响因素,而某些稀缺资源甚至决定了企业核心竞争力的有无。企业间通过连锁董事构建的网络,可以为企业提供对外联系,是获取外部资源的重要渠道,因而也会有助于企业经营绩效的改善。尤其值得一提的是,在一些新兴经济体,外部制度环境往往会出现缺失。这时,连锁董事网络的存在将有助于克服制度缺陷、降低企业经营风险[10]。第三,金融机构和部分大企业可以通过连锁董事网络对其他企业形成控制[11]。一些小企业,尤其是创业企业由于资金缺乏,往往需要求助于金融机构或资金充足的大企业。在这种情况下,金融机构或大企业通常会派董事到小企业任职,既是行使出资人权益,也有利于监督或操控小企业行为。而从小企业角度看,这也有助于它们降低谈判难度、节约融资成本。

当国家对市场的监管较弱时,连锁董事网络作为一种企业之间进行联合、渗透和控制的形式是十分常见的。根据Bunting[12]的研究,1816年,美国纽约10家最大的银行和保险公司就通过连锁董事形成了紧密连接的网络。1836年,纽约的38家大企业(包括18家最大的银行、10家最大的保险公司、10家最大的铁路公司)中,有12家企业之间存在着11—26个连锁董事席位,有10家企业之间存在着6—10个连锁董事席位,有16家企业之间存在着1—5个连锁董事席位。而根据Domhoff[13]的研究,1845年,波士顿商会中的80人通过担任连锁董事控制了占全美20%市场份额的31家纺织企业、占全美40%资本份额的银行以及为数众多的保险公司和铁路公司。后来,随着各国对市场干预的加强和反垄断政策的陆续出台,连锁董事网络对于经济的控制和影响程度有所降低,但其现实影响依然是不可忽视的。

三、历史背景和研究假说

(一)历史背景

从某种意义上讲,30年代中前期的上海银行发展史可以被解读为一部以“江浙财阀”为首的民营力量和国民政府的官方力量相互角力的历史。进入民国后,上海银行业获得了迅速的发展。一方面,由于政府力量的相对衰落,客观上为民营银行业的发展创造了良好的环境。另一方面,军阀之间的连年征伐,也迫使北洋政府发行巨额公债来为军费融资。这些公债经各个军阀之手后,有相当一部分转化为银行资本,这对银行业的发展起到了重要作用。与此同时,由于第一次世界大战的爆发,帝国主义列强无暇东顾,这也给中国银行业的发展提供了良好的外部环境。在以上有利因素的推动下,上海的银行业获得了蓬勃发展。

在银行业迅速发展的同时,大量的民营银行之间开始结成网络。银行之间经常相互代理、联合放贷、联合清算、相互开户、相互投资。与此同时,银行之间相互派驻连锁董事也日益成为一种时代潮流[14]。据统计,在1931年,有61位上海银行家每人兼任5家以上银行的董事,有15位银行家每人同时在3家以上的银行中兼任重要职务。通过连锁董事,整个上海的民营银行形成了一张庞大的网络,而这个网络的核心就是由江浙财阀控制的“南三行”,即上海商业储蓄银行、浙江兴业银行和浙江实业银行。这一网络的出现,让金融资本家,尤其是江浙金融资本家有了可以依托的联合体。借助这一联合体,他们可以在经济上和政治上更好地代表自己、并更好地争取和维护本集团、本阶级利益[15]。

上海银行界同国民政府之间的关系极为复杂,但大体来说可以归结为从“相互支持”发展到“控制与反控制”。最初,上海银行界为了获得稳定的发展条件,对国民革命军的北伐给予了巨大的财力支持,并扶持了国民政府的建立。而作为回报,国民政府也帮助这些资本家镇压了工人运动。但由于军费开支庞大,国民政府与上海银行界之间的关系变得十分紧张。为了加强对银行界的控制,国民政府不仅通过修改法规、改组银行来对民营银行实现打压、渗透,甚至勾结帮会力量来对银行家进行恐吓[16]。1935年,国民政府通过增加资本,攫取了中国银行、交通银行两家最具实力的民营银行的控制权,1935年3月,中国银行被迫接受增加官股改为国营,而总经理张嘉傲改任中央银行副总裁后又被调任为铁道部部长一职,标志着国民政府对银行控制权的全面攫取[3]。同时,国民政府借机对多家民营银行进行了兼并。自此,原本以江浙财阀“南三行”控制的上海银行网络被国民政府官僚资本控制的银行网络所取代。

(二)研究假说

本文所关注的焦点是30年代上海银行界连锁董事网络结构的变化及其对银行经营行为和经营绩效的影响。在“自由银行”阶段,连锁董事网络的不断发展是银行产业资本集中的一种必然要求[14]。既存的银行出于互通有无、共担风险的需要,会不断加强这一网络;而新的银行出于生存和发展的考虑也会选择加入这一网络。因此,在这一阶段网络的密度应该是不断发展的。而在政府力量对银行界实行控制后,连锁董事网络的很多职能将会被破坏,因而银行维持或加入这一网络的积极性也会降低。根据这两点,可以得到如下研究假说:

假说1:在1935年之前,连锁董事网络的平均度和平均聚类系数等指标会不断增加,平均路径长度和网络密度等指标会不断降低;而在1935年后,该网络的平均度和平均聚类系数等指标会不断降低,平均路径长度和网络密度等指标会不断增加。[注]关于平均度、平均聚类系数、平均路径长度、网络密度等术语,在后文中会有详细介绍。

在“自由银行”阶段,连锁董事网络对于银行之间分担风险,因而能更好地提升银行的风险耐受能力。在30年代前期,公债是重要的高收益、高风险的投资项目。如果连锁董事网络有助于风险分担,那么可以料想处于网络关键位置(如拥有更高的度、更高集聚系数)的银行将有更好的风险耐受力,因而会倾向于持有更高比例的公债。但在国民政府攫取了对银行系统的控制后,银行系统的投资行为将在很大程度上受到政治因素的影响,因而连锁董事网络的上述作用将减弱,而与国民政府关系的远近将会对银行行为产生更为关键的影响。如果用网络中银行与中央银行的距离来刻画银行和国民政府关系的远近,就可以得到如下研究假说:

假说2:占据更关键网络位置(表现为更高的度、紧密中心性、介度中心型、Bonacich特征向量中心性等)的银行,其持有公债与总资本的比重将会更高。1935年后,这些因素的影响会下降。与中央银行距离更近的银行,其持有公债与总资本的比重将会更高,且在1935年后,这一效应会更大。

此外,同样出于风险和收益的衡量,在“自由银行”时期,由于关键的网络位置能有助于更好地分担风险,因而处于这些位置的银行将更有可能采取更为激进的贷款策略。而在国民政府对银行体系的控制实现后,与政府关系更近的银行即使遭遇投资失败,也会更容易得到救助,因而就会有更高的风险耐受能力,进而会采取更为激进的贷款策略。由此,可以得到如下研究假说:

假说3:占据更关键网络位置的银行,贷款和存款的比重会更高,1935年后网络位置的影响会减弱。与中央银行距离更近的银行,贷款和存款的比重会更高,且在1935年后这一现象会更为显著。

从企业经营绩效看,更重要的网络位置会让银行更有竞争力,因而也会让银行表现出更好的绩效,但显然这一效应在“自由银行”时期会表现得更加显著。同时,与政府更近的关系也有助于银行获取资源,但这一效应应当在国家对银行体系的干预力量更强时才更为显著。根据这两点,可以得到如下研究假说:

假说4:占据更关键网络位置的银行利润率会更高,但网络位置的影响作用在1935年之后会减弱;与中央银行距离更近的银行利润率会更高,且这一效应在1935年后会更加明显。

四、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自于国民政府时期中国银行总管理处编写的1934—1937年的《全国银行年鉴》(以下简称《年鉴》)。在这套《年鉴》中,包含了对1932—1936年全国银行的基本信息。其中,在上篇的《总览》部分,《年鉴》给出了各个银行的基本历史状况、董事会信息、总部所在地、雇员数等基本信息,以及资产负债、成本收益等数据。而在下篇的《银行统计》部分,则给出了统一口径汇总后的银行主要财务指标。本文主要使用了《总览》部分的董事会成员信息,以及《银行统计》部分给出的财务指标,并根据这些数据构造出了研究所需要的因变量和自变量。

(二)连锁董事网络的构造及相关网络指标

本文根据银行间是否存在“连锁董事”来定义银行之间的相互连接状况。如果发现两个银行的董事会中存在着连锁董事,就定义这两个银行是连接的,否则就认为不存在连接。根据这一原则,本文对1932—1936年间各年度的银行间网络进行了构造。图1分别给出了1932年和1935年银行连锁董事网络图。从直观上看,1932年的网络相对较为稀疏,而1935年的网络则要更紧密一些。表明在这段时期内,银行间的连锁董事现象是逐渐频繁化的。

为刻画每个银行在网络中所处位置的重要性,本文用Gephi软件计算了四个指标:

(1)度。“度”刻画了每个节点在网络中所拥有连接的数量。在本文中,表示和某一个银行存在连锁董事的银行数量。一个银行的度越大,就说明与其拥有相同董事的银行数量越多。

(2)紧密中心性。这一指标被定义为网络中某个节点和其他所有节点的平均距离的倒数,刻画了这一节点和所有企业节点之间的接近程度。

为了刻画银行与国民政府之间的关系,本文还计算了每个银行与中央银行之间的距离。根据前面的论述,这一距离越短,银行与国民政府之间的关系越密切。

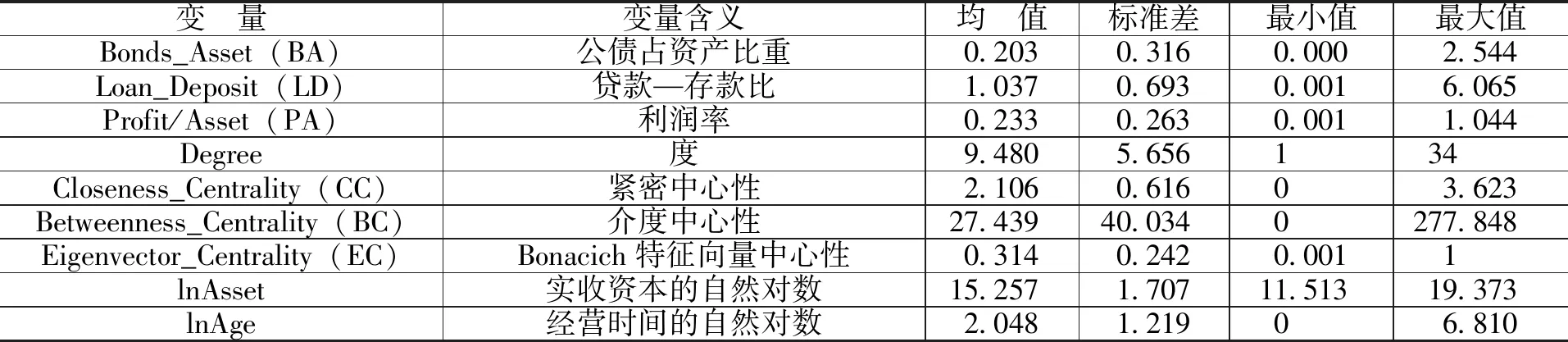

(三)其他变量的构造及描述性统计

为了对前文所述的假说进行实证检验,本文还整理相关的被解释变量和解释变量。这里要考察的被解释变量主要有三个:“公债/实收资本”“贷款/存款”“利润/实收资本”。采用的主要解释变量是上一小节所述的网络指标,而采用的控制变量则包括银行总资产的自然对数、经营时间等。表1给出了本文所使用的主要变量的描述性统计。

表1主要变量的描述性统计

五、计量分析

(一)对假说1的检验

为了检验假说1,分别计算了四个有关网络发展程度的指标:平均度(Average Degree),即网络中所有系数的度的平均值。平均路径长度(Average Path Lenth),即网络中任意两个节点之间路径的平均值。网络密度(Network Density),即一个网络中的总连接数和可能的连接数数之比。平均聚类系数(Average Cluster Coefficient)。所谓聚类系数,指的是每一个节点的邻点中每一个实际的连接数和可能存在的连接数之比。而平均聚类系数是网络中所有节点的局部聚类系数的平均值。

由定义不难知道,在上述四个指标中,平均度、网络密度和平均聚类系数这三个指标越大,就说明网络越加发达,而平均路径长度这个指标越大则说明网络更不发达。表2为以上四个网络指标在1932—1936年的变化趋势。容易看到,平均度、网络密度和平均聚类系数这三个指标在1935年之前一直是上升的,在1936年则下降了。而平均路径长度则正好相反,在1935年之前一直是下降的,但在1936年却出现了上升。这些结论与假说1完全一致。也就是说,在“自由银行”阶段,银行之间出于经营的需要,会不断发展连锁董事网络,从而提升自身的绩效。而在银行体系被国民政府控制之后,连锁董事网络对企业绩效的作用减弱了,因而银行之间继续发展连锁董事网络的激励降低了。加之由于国民政府的排挤,一些原本在网络中处于较为关键位置的银行(如江浙商业储蓄银行、大沪商业储蓄银行等)相继倒闭,这也导致了1936年网络的连接程度相对于1935年降低了。

(二)对假说2的检验

为了检验假说2,构建如下方程:

(1)

需要指出的是,当采用不同的指标来刻画银行在网络中的位置时,所得结果的显著性存在着一定的差异。例如,当用度来代表银行节点的重要性时,这一项的估计结果并不显著,而当用Bonacich特征向量中心性来代表银行节点的重要性时,估计系数的显著性就要强得多。产生这种情况的原因可能有两个方面:一是由于Bonacich特征向量中心性考虑了与节点相连接的节点的重要性,因而可以比单纯考虑连接节点数量的“度”更好地度量节点在网络中的地位。二是由于在使用的数据中,“度”和“与中央银行的距离”这两个指标之间存在着很强的相关性,因而多重共线性问题可能会削弱结果的显著性。所幸的是,这些问题都没有影响到系数的符号,对总体的结论也没有产生根本性的影响。

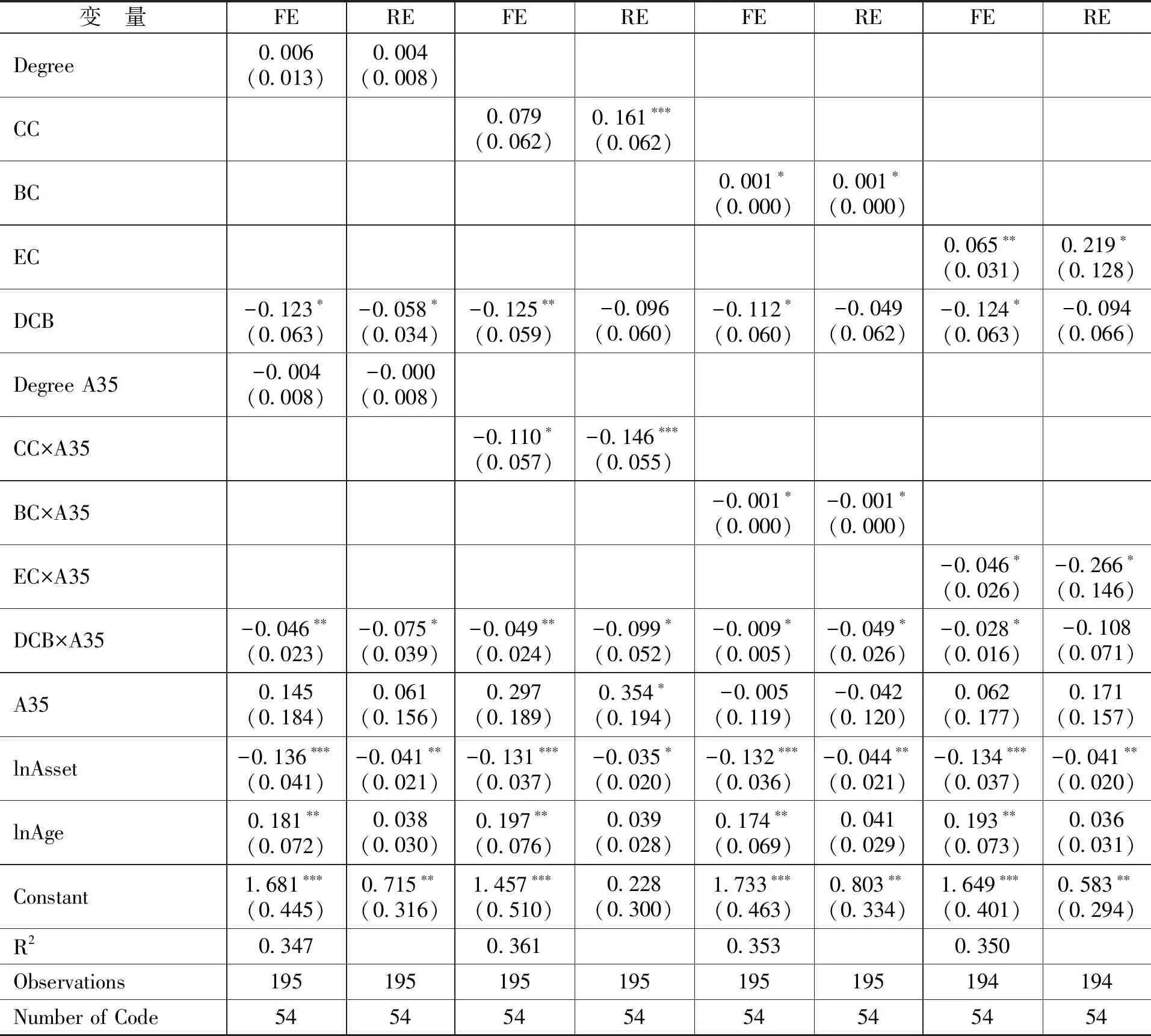

表3网络特征对公债占资产比重的影响

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著,括号中的是异方差稳健标准误。FE和RE分别表示固定效应模型和随机效应模型。下同。

(三)对假说3的检验

为了检验假说3,构建如下方程:

(2)

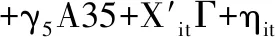

其中,被解释变量Loan/Deposit是银行贷款与存款之比,解释变量和控制变量的定义如前所述,ηit是误差项,而γ0、γ1、γ2、γ3、γ4、γ5和Γ是待估计的参数。如果假说3是正确的,那么将会看到γ1>0,γ2<0,γ3<0,γ4<0。对于方程(2),分别用了固定效应模型和随机效应模型来对此加以估计。表4给出了估计的结果。[注]限于篇幅,表4,表5仅显示关键变量的回归结果,具体信息请向作者索取。由表4可知,无论采用何种指标来度量银行在网络中所处位置的重要性,得到的估计结果在符号上都和假说3的预言一致。这一结果也印证了这一猜想:如果银行处于更为重要的网络位置,或者与政府有更为密切的关系,则更有可能保持较高的贷款—存款比。当然,以上两种效应的产生机理并不相同——前者是试图用市场的力量来更好地抵御风险,而后者则是由于有了政府关系而不惧怕风险,因而当政府主导的银行体系取代了原有的“自由银行”体系后,前一种效应就减弱了,而后一种效应则得以强化。

表4网络特征对贷款—存款比的影响

(四)对假说4的检验

为了检验假说4,构建如下方程:

(3)

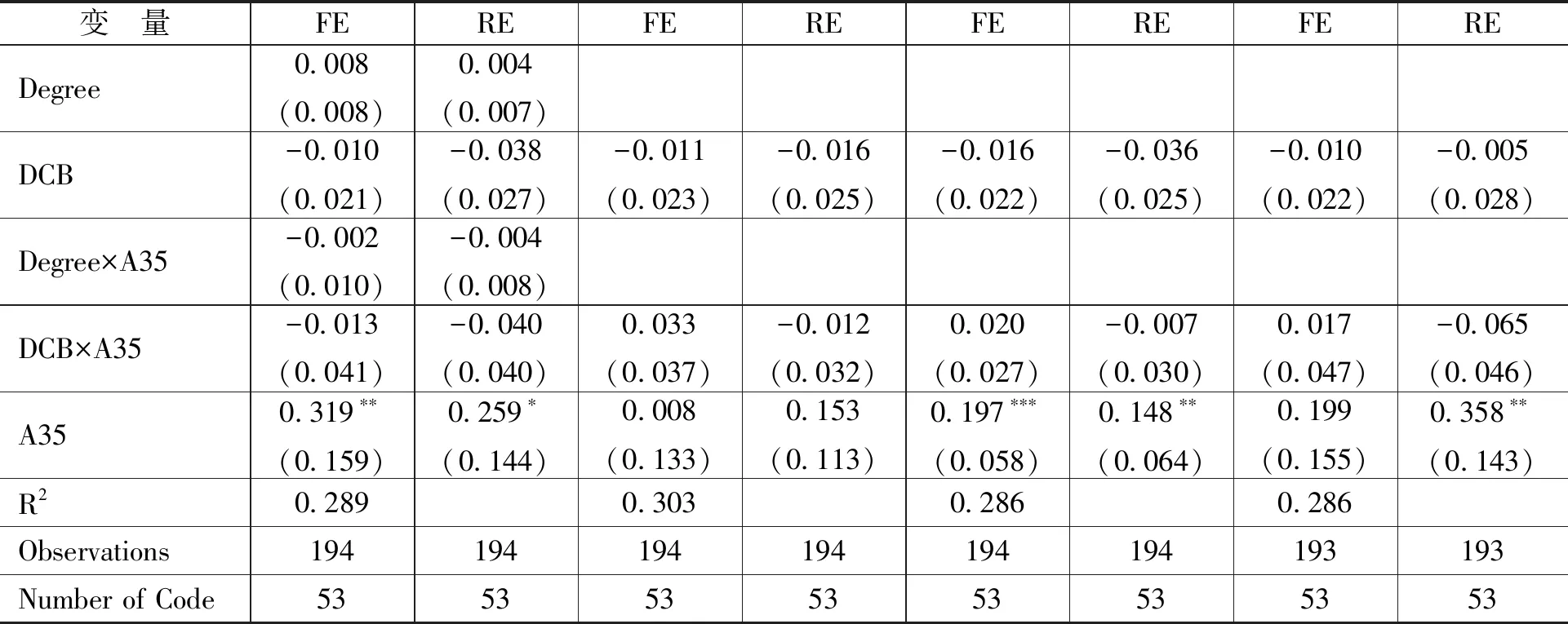

被解释变量Profit_rate是利润率,即银行利润和其实收资本之比,解释变量和控制变量的定义如前所述,ζit是误差项,θ0、θ1、θ2、θ3、θ4、θ5和Ο都是待估计的参数。如果假说4是正确的,那么将会看到系数θ1>0,θ2<0,θ3<0,θ4<0。对于方程(3),分别用了固定效应模型和随机效应模型来对此加以估计。表5给出了估计的结果。由表5可知,在各种设定下,所得估计系数的符号和假说4的预言基本一致(尽管由于前述原因,一些回归系数并不显著),因而验证了关于网络特征对银行绩效影响的猜想:无论是银行在网络中处于更为关键的位置,还是与中央银行的距离更近,都能获得更高的利润率。而在政府逐步对银行体系完成了控制后,银行在网络中所处位置的关键性对利润率的影响降低了,而银行与中央银行之间的距离对利润率的贡献则变得更大了。

表5网络特征对银行利润率的影响

六、小 结

20世纪初期,由于政府对经济控制力量的相对薄弱,上海银行界经历了一段较长时期的“自由银行”阶段。直到国民政府加强了对经济的直接控制,这一阶段才宣告结束。在“自由银行”阶段,银行之间自然发展出了一套完整的关系网络。通过连锁董事网络的构建,商业银行间降低了竞争而加强了合作,同时各银行的资本得到增加,银行抵抗风险的能力增强。从而银行可以持有更高比例的债券,拥有更高的贷款—存款比,并实现更高的利润。这不只是上海银行业的情况,同时期北方私营银行的代表“北四行”也出现了类似的情况,作为连锁董事制度的进一步发展,“北四行”在1923年开始联合经营,到了1926年“北四行”在24家银行中所占比重:资本为21.4%,存款为15.6%,放款为15.7%,比1921年分别同比增长了5.7、6.2和5.4个百分点[17],到1934年,“北四行”联营集团总资本达3 250万元[18],成为了国内最大的私营银行集团。但是,随着国民政府对银行干预增强,“自由银行”阶段宣告结束后,通过连锁董事网络形成的影响力度大大减弱。而与此同时,与政府的关系成为了影响银行行为和经营绩效的更重要因素。这两个变化是政府垄断之网取代市场自发形成网络的一个重要表现。本文利用《全国银行年鉴》的数据,用量化的方法重现了以上两个变化,这些经验证据对理解30年代上海银行界的运作情况具有十分重要的意义。

当前的社会网络研究往往只考虑网络的结构,而没有考虑网络所处的社会背景。社会网络是嵌入在一张由经济社会制度所构成的更大网络之中的。探讨网络结构的影响不能忽略这些因素。本文就提供了一个很好的例证,填补了相关研究的空白。需要指出的是,除了本文所考察的银行间连锁董事网络外,还有很多网络都对30年代的上海银行产生影响。例如,当时的银行界和实业界存在着十分普遍的交叉持股和连锁董事现象,因而银行和企业之间存在着十分复杂的社会网络。再如,当时不同的银行背后也与各类政治势力存在着多种纠葛,由此构成的社会网络也十分值得研究。遗憾的是,关于这些有趣的话题,本文没有机会进行探讨,希望在后续的研究中能对它们进行考察。