危险驾驶罪基本特征及量刑影响因素实证研究*

——基于700份醉酒型危险驾驶案件一审裁判文书的分析

2019-05-14樊祜玺万力

樊祜玺 万力

在我国,酒已经成为现代社会生活中必不可少的元素,饮酒的历史可追溯到三千多年前的商周时代。随着我国“酒桌文化”的盛行,因饮酒诱发的各种交通事故频频出现,极大地扰乱了社会秩序。根据公安部的阶段性数据统计,“公安部门平均每年出动警力2000 余万人次、警车1200 万辆次,年均检查车辆、实施唾液或者呼气检测近1亿人次,累计查处酒驾127.3万余起、醉驾22.2万余起”。[1]而当下我国正致力于法治建设,酒文化建设必须与法治建设不相冲突,鉴此,本文通过对醉酒型危险驾驶案件一审判决书进行定量实证分析,期冀能从中找到一些可循规律,进而能够为此类案件的防控,以及对审判人员的实务量刑操作提供些许参考价值,以共同助推社会主义法治社会、法治国家的建设。

一、数据来源及研究设计

本文数据来源于中国裁判文书网,笔者聚焦于醉酒型危险驾驶案件一审裁判文书,重点研究醉酒型危险驾驶罪的主体特征、客观特征、量刑基本特征及相关影响因素,随机选取自2011 年《刑法修正案(八)》颁行以来、截至2017年1月1日期间所涉醉酒型危险驾驶案件一审判决书共计700份,统计出所涉案件省(区)分布呈现以下不均衡状况(详见表1)。

表1 样本数量省份分布

通过对从700份醉酒型危险驾驶罪一审判决书中所随机选取的140份判决书进行详细阅读,然后将判决书中的关键信息进行变量设置——总共设置了27个变量,即按照审理法院、判决书号、性别、民族、出生年月(年加月乘0.08)、学历、职业、所属省(区)、审理程序、审理方式、犯罪时间(年加月乘0.08)、犯罪时刻、有无号牌、有无驾照、驾驶车辆、血液酒精含量浓度(每100毫升1毫克)、案发原因、是否造成损害、何种损害、是否赔偿、是否初犯、是否认罪、拘役时间(单位月)、是否缓刑、缓刑考验期(单位月)、是否免于刑事处罚、并处罚金的顺序等进行归纳整理并录入数据库;数据采用SPSS21.0 软件处理,统计描述主要采用相对数指标来表示;运用卡方检验、Logistic 回归分析方法,展现和分析醉酒型危险驾驶罪的基本特征和量刑影响因素。[2]在所选取的一审判决书中,部分样本内容存在缺失,故仅以有效样本数作为基数计算比重,由此依据数据的统计学分析结果得出相应的结论和合理建议。

二、醉酒型危险驾驶罪成罪特征

(一)主体特征

1.涉案主体男性比重明显高于女性。

在随机选取的700份一审判决书中,除去49份性别变量缺失的判决书,在651份有效判决书中,犯罪主体男性人数共计645名,占有效样本的99.1%,女性人数仅有6名,占有效样本的0.9%。概言之,就此类案件而言,男性主体犯罪比重远远高于女性(详见表2)。

表2 犯罪主体性别分布

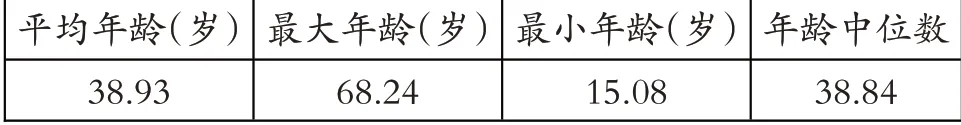

2.年龄偏中年化,青年和老年主体次之。

在随机选取的700 份一审判决书中,除去年龄缺失的180 份判决书,在520 份有效判决书中,犯罪主体的平均年龄为38.93岁,年龄的中位数为38.84,最大年龄为68.24岁,最小年龄为15.08岁。①犯罪主体年龄集中在28~38,38~48这两个年龄段,即呈现出犯罪年龄主体趋中年化(详见表3、表4)。

3.文化水平普遍不高,且文化程度与犯罪与否呈负相关。

在随机选取的700 份判决书中,犯罪主体的文化程度总体不高——在479 份有效样本中,拥有初中文化的犯罪主体最多,占有效样本的44.9%;其次是小学文化,占有效样本的23.0%;而高中文化占有效样本的10%;专科及以上文化犯罪人数共计占有效样本的21.1%。概言之,高中以上文化犯罪主体比重渐趋变小(详见表5)。

表3 犯罪主体年龄分布

表4 犯罪主体年龄段分布

表5 犯罪主体的文化程度分布

4.大多是无业和务农人员。

在随机选取的700 份判决书中,有效样本479份,其中无业人员占有效样本的20.7%,务农人员占有效样本的43.8%,务工人员占有效样本的13.2%,三者合计占有效样本的77.7%;其余人员占比较小,占有效样本的22.3%(详见表6)。

表6 犯罪主体职业分布

(二)客观特征

1.涉案时间分布特征。

醉酒型危险驾驶案件发生时间大多集中在12h-14h59m、15h-17h59m、18h-20h59m、21h-23h59m 和0h-h59m 这五个时间段,合计数量占有效样本的92.71%,其中,在21h-23h59m这一时间段内发生的案件数最多,占有效样本的29.17%(详见表7)。

2.涉案车型分布。

醉酒型危险驾驶罪涉案主体驾驶车辆主要是小轿车、摩托车,分别占有效样本的35.8%、35.3%;其次是客车和小型汽车,分别占有效样本的13.2%、10.7%;其他车型占有效样本百分比较低(详见表8)。

表7 涉案时间分布

表8 涉案车型分布

3.涉案主体血液酒精含量分布。

血液中酒精含量作为醉酒型危险驾驶犯罪客观方面的关键因素,既扮演着入罪标准的角色,同时也是法官审判时重要的酌定量刑情节。[3]根据数据统计,在653份有效样本中,犯罪主体血液酒精含量平均值高达161.74mg/100ml,高出入罪标准(80mg/100ml)一倍多(详见表9)。

表9 涉案主体血液酒精含量

(三)量刑基本特征

根据数据统计,醉酒型危险驾驶罪适用缓刑较多,占有效样本的60.0%(详见表10)。在醉酒型危险驾驶案件有效样本中免于刑事处罚的仅有2 例,且低刑期判处较多,尤其以1、2、3(月)拘役期限最多,分别占有效样本的28.0%、37.1%和22.3%,三种刑期总共占有效样本的87.4%(详见表11)。与此同时,并处罚金范围大多在一万元以下,个别案件罚金较高,罚金数额总体均衡。通过上述分析不难发现,法官审理醉酒型危险驾驶案件时,基本趋向于入罪,且大多数案件中涉案主体均被科处了刑罚。与此相应,针对情节显著轻微的该类案件,法院也倾向于选取中位数的做法,较大比例适用低刑期,而不选择做出无罪处理。[4]缓刑适用率较高也进一步说明了该罪定罪较严,但刑罚较轻。

表10 拘役的同时是否使用缓刑

表11 涉案拘役时长分布

三、醉酒型危险驾驶案件量刑影响因素分析

(一)拘役时长的影响

1.相关二分类变量对拘役时长的影响。

本文选用方差分析来研究二分类变量对拘役时长的影响,在符合方差分析的条件下,首先将是否造成损害与拘役时长做方差分析,得出结论,在未造成损害的情况下拘役时长的均值为2.03(保留两位小数)个月,在造成损害的情况下拘役时长的均值为2.52(保留两位小数)个月。在F=34.505,P<0.05 的情况下,可以认为未造成损害的拘役时长要明显小于造成损害的拘役时长。同时依循此种方法对有无号牌、有无驾照与拘役时长分别做方差分析,发现车辆有无号牌、犯罪主体是否有驾照对拘役时长也存在一定的影响。[5]

2.血液酒精含量对拘役时长的影响。

本文通过对血液内酒精含量和拘役时长做pearson 相关分析发现血液内酒精含量和拘役时长有较强的相关性,血液内酒精含量与拘役时长的pearson 相关系数为0.435,且P<0.01,在α=0.05 的检验水准下相关系数有统计学意义,可以认为血液内酒精含量与拘役时长存在较强的直线相关。

(二)是否缓刑的影响

笔者对是否造成损害与是否缓刑做卡方检验,结果得到c2=16.423,V=1,P<0.01,在α=0.01的检验水准下差异有统计学意义。因此可以认为是否造成损害与是否缓刑之间具有相关性,对剩余相关变量分别与是否缓刑做卡方检验,发现除了是否造成损害与是否缓刑之间具有相关性,是否初犯、是否被交警查获、有无驾照与是否缓刑也具有相关性,为了确定这四种因素对是否缓刑的作用强度大小,笔者选用l ogistic回归模型:

以P:是否缓刑作为因变量,以X1:是否造成损害、X2:是否初犯、X3:是否被交警查获以及X4:有无驾照作为自变量建立logistic回归模型。在第一次建立回归模型得到回归结果时发现自变量X1、X3无统计学意义,不能继续留在方程中,但是我们可以发现自变量X1:是否造成损害在正常量刑中我们主观感觉应该是对缓刑有影响,P<0.05 可能是由于其他因素影响,因此,我们选择先剔除自变量X3,将自变量继续留在回归模型中,所以将回归模型修改为:

经过统计学计算,在α=0.20 的情况下该模型很好的拟合了原始数据,从回归结果来看影响是否缓刑的自变量X1、X2、X4 都具有统计学意义,将其留在方程中并得出X1、X2、X4 的回归系数分别为-0.499、1.074、1.123以及β0=-1.206,所以,是否缓刑的预测方程可写为:

从回归方程可以看出对是否缓刑的影响强度排序为:有无驾照>是否初犯>是否造成损害。

从分析结果可以看出犯罪主体有无驾照对入罪后是否缓刑具有较大的影响,可以说无证驾驶是醉酒型危险驾驶罪量刑的从重情节,也说明缓刑与否与除了受醉驾本身行为影响之外,还受其他因素不同程度的影响。从醉酒型危险驾驶案件量刑结果来看,无论是拘役期限还是罚金数额均在一个小范围内波动,拘役期限影响的因素虽然众多,但是具有显著性影响的仅有犯罪主体血液内酒精含量这一变量,其他量刑结果也存在这种情况。[6]同时,实证研究结论表明,刑罚裁量是一个基于确定行为严重性为导向,仅对有限变量进行综合评估的过程,量刑呈现出一定的简洁化特征。[7]

四、实证研究结论

醉酒型危险驾驶行为自2011 年纳入刑法实施以来,至今已逾七年,一定程度上遏制了具有该类犯意的潜在行为者,但醉酒驾车现象仍时有发生,究其因由,系对醉酒危险驾驶的社会危害性宣传还不到位、司法适用也有所偏差,致使行为人对自己行为所要承担的法律责任不明确,进而导致科处刑罚的预防功能削弱。结合实证研究数据,笔者认为有关部门还需着力进行完善,以期能够减少,乃至杜绝醉酒危险驾驶行为的发生。[8]

一方面,践行宽严相济的刑事政策。实证研究表明,全国范围内醉酒型危险驾驶罪缓刑适用率偏高,所以在危险驾驶案件发生后,司法机关应摒弃“重定罪,轻量型”的刑罚理念,坚持定罪的主客观相统一,量刑既要考虑行为后果严重性、公众普遍接受性,同时还需兼顾刑罚的震慑性,促成刑罚效益的最大化。[9]另外,根据《刑事诉讼法(2018)修正)》第十五条的规定,被告人对检方指控的罪名、量刑不存在异议,在检方提出从宽处理的起诉意见条件下,法院应据此对其酌定从宽处理,在实务审判中,法院对醉酒型危险驾驶罪量刑时也应考虑到这一点。另外,鉴于实证研究结果显示的量刑简洁化现状,法院在对此类案件进行量刑时,应综合分析是否缓刑的关键因素,降低缓刑适用率,同时对尚未构成其他犯罪的,一般不得适用缓刑,从而实现醉酒型危险驾驶案件的罪责刑相适应,减少醉酒型危险驾驶罪的发生率,从而保证公共交通安全。

另一方面,醉酒型危险驾驶犯罪频发与中国业已形成的酒文化发展密切相关,自醉驾入刑以来,危险驾驶行为虽得到一定程度的控制,在前面部分的实证分析中,笔者详细剖析了醉酒型危险驾驶罪的相关特征,并针对危险驾驶案件定罪量刑提出了一些值得探讨的问题,这些问题的解决也是进一步降低危险驾驶罪发案率的关键所在。除了法律对危险驾驶的规范作用外,笔者认为要想将危险驾驶案件发生率降到理想范围,还需道德、信仰的辅助。积极营造健康的饮酒文化,建立全民法治信仰必不可少,“喝酒不开车,开车不喝酒”,相信在不久的将来,醉酒型危险驾驶罪将淡出人们的视野,直至重出刑法。

注释

①统计学专有名词,对于有限的数集,可以通过将所有观察值按高低排序后,找出正中间的一个作为中位数;如果观察值有偶数个,通常取最中间的两个数值的平均数作为中位数。