锂电池储能系统专利技术发展态势

2019-05-10陈锦攀钟国彬胡巧明徐立新赖俊科李超凡陈晓川

陈锦攀,赵 鸿,钟国彬,胡巧明,邓 雯,徐立新,赖俊科,李超凡,陈晓川

(1广东电网有限责任公司电力科学研究院,广东 广州 510080;2北京超凡知识产权管理咨询有限公司,北京 100080)

锂离子电池(LiB)具有比能量高、低自放电、循环性能好、无记忆效应和绿色环保等性能优势,是目前最具发展前景的高效二次电池和发展最快的化学储能电源[1],被广泛应用于电力输配、可再生能源并网、辅助服务、分布式微网以及电动汽车充换电等储能领域的各个方面。随着储能产业的提速发展,锂离子电池储能技术的市场需求保持高速增长态势,锂离子电池储能技术已成为占据储能行业市场的竞争核心,而研究新型锂离子电池也成为各国竞相竞争的技术热点。

专利信息是自主创新成果的重要载体,它能够反映某一技术领域创新发展的现状和历程,已成为开展竞争情报的重要信息源。通过专利分析可以预测技术发展趋势、分析研究潜在市场,可为区域、企业制定技术战略布局提供重要参考依据,为科研立项、课题选择、产品攻关以及建立知识产权预警制度提供重要参考[2-3]。本研究旨在通过对锂离子电池储能系统领域专利文献进行分析,发现锂离子储能技术的发展态势,以期为我国政府与企业的战略决策提供参考与借鉴。

1 数据来源与方法

本研究的专利检索系统采用incoPat 科技创新情报平台,其收纳了世界117 个国家、地区和国际知识产权组织公开的的超过1 亿份专利文献,对38 个主要国家的专利数据进行特殊收录和加工处理,提供这些专利的中英文翻译信息、实时更新的权利归属信息等超过200 种的各类信息,并同时支持多维度的搜索和分析功能[4]。

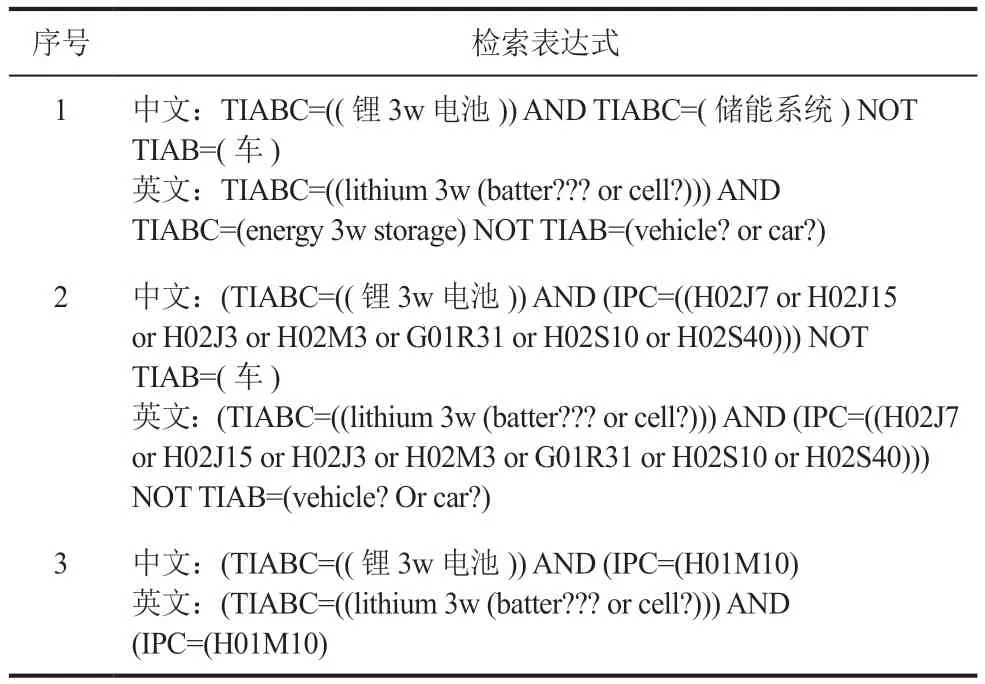

检索方式以关键词结合国际专利分类号(IPC分类号)进行检索。检索式包括三个部分,如表1所示。

检索时间为2018年12月,经人工阅读去噪后,最终获得与锂离子电池储能系统相关的专利数量为3976 项专利族。因为专利申请到专利公开有18 个月的滞后期,使得大量专利还处于未公开状态,所以2017—2018年的数据仅作对比参考。

2 结果分析

2.1 发展态势分析

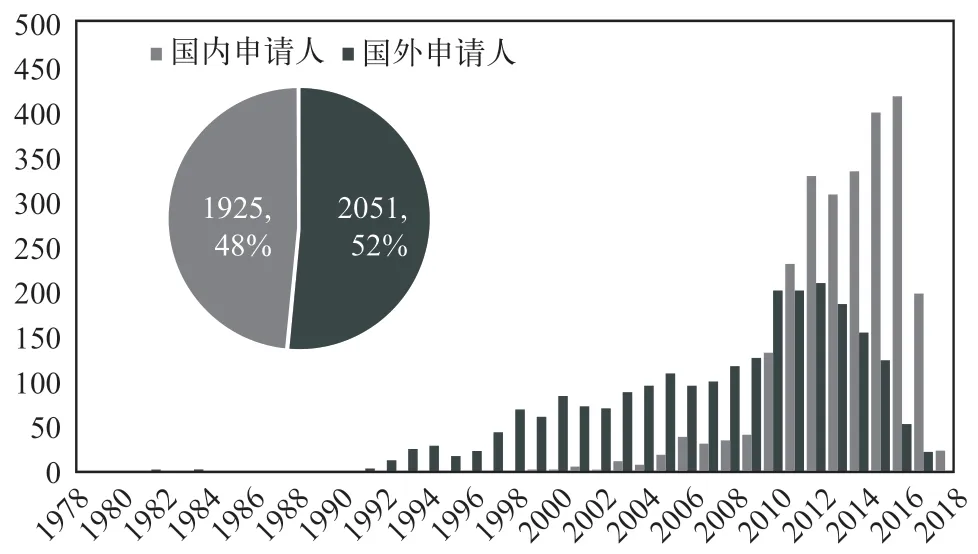

分析锂离子储能系统技术发展的历程可以看出,其最早始于20 世纪70年代末,至今已有三十多年的发展,纵观这三十年的专利申请情况,锂离子储能系统技术的发展可以分为三个阶段:① 1978—1991年:锂离子储能系统领域最早是由Power Conversion, Inc.于1978年针对用于检测锂电池放电水平的电路设计申请了专利保护。涉及锂离子电池储能系统的专利申请在1978—1991年间,申请量较少且逐年增长极度缓慢,始终徘徊于低量(个位数)级状态。此外,这14年间,16 件专利申请皆是由16 位不同的申请人提出的。由上述可知,锂离子电池储能系统的技术在此期间还处于初期萌发阶段。② 1992—2009年:索尼公司1991年实现了锂离子电池的商业化[5],同时,随着锂离子电池技术研究的回暖(1981年bell 实验室提出用石墨做负极以解决锂二次电池的安全问题[6]),关于锂离子电池储能系统技术的研究也开始得到科研人员的重视。在这十八年间,针对锂离子电池储能系统的专利申请量由1992年的首次破十到2005年的首次破百再到2009年的133 件,年增长量虽环比浮动较大,但整体仍表现为波动上行。该现象表明,在此期间,锂离子电池储能系统技术尤其是可付诸实践应用的关键技术取得较大进展,应用场景逐渐明朗化。③ 2010年至今:随着21 世纪芬兰、日本等国针对风力发电功率的平滑化问题的深入研究[7]以及我国2008年制定的《可再生能源发展“十一五”规划》,锂离子电池储能系统技术成为了新一代蓄电池的发展趋势[8],储能装机规模有明显的增长[9-10]。在此阶段,针对锂离子电池储能系统技术的专利布局开始出现爆发式增长,2010年的环比增势高达100.75%。此后两年(2011—2012年),年申请量增势放缓,并于2012年,达到历史新高(430 件),后续则一直维持在四百件上下的年申请量。

表1 锂离子电池储能系统检索表达式Table 1 Lithium-ion battery energy storage system search expressions

图1 锂离子电池储能系统专利发展态势分析Fig.1 Lithium-ion battery energy storage system patent development trend analysis

2.2 申请人类型分析

如上文所述,锂离子电池储能系统技术的发展与全球各国国情密切相关,下文我们将通过对专利申请人的国别情况进行统计分析(单件专利多个共同申请人重复统计),并结合图2 所示的申请趋势,对国内国外的锂离子电池储能系统技术的发展进行比对分析。

图2 锂离子电池储能系统专利申请人类型分析Fig.2 Lithium-ion battery energy storage system patent applicant type analysis

首批(1978—1991年)对锂离子电池储能系统技术产生兴趣的,大部分是美国申请人(占比高达37%),其次是日本申请人(占比19%),然后还有一些德国申请人以及来自以色列、丹麦、加拿大、奥地利的申请人。

④查询销售记录。如果能询问到设备的销售处和购买的大致时间,通过销售商可以查到销售记录,进而查到设备型号。

在锂离子电池储能系统技术开始逐步发展期间,有来自多达32 个国家或地区的申请人就该类技术进行了专利布局(1146 件专利申请)。这1146 件相关技术专利申请中,有254 件是来自中国(包括中国大陆地区、中国台湾地区和中国香港地区)的申请人递交的专利申请(21.6%)。这其中有322 件是来自日本的申请人递交的,有258 件是来自美国的申请人。横向比对来看,在1992—2009年期间,国内有一大批科研骨干和实力企业就锂离子电池储能系统技术进行了研究开发,中国的锂离子电池储能系统技术实力在国际舞台上逐步具有分量。同时,在此期间,日本申请人的技术创新度或专利布局意识开始超越了美国申请人。

伴随着全球对新能源开发的重视,以及锂离子电池储能系统技术的应用逐步明朗化,有多达40个国家或地区都开始大力发展该类技术(至今为止共计3976 件专利申请)。这3976 件专利申请中,有超过一半(57%)的专利申请是来自中国的申请人(2112 件),剩余的专利申请中,有495 件专利申请是日本申请人,487 件专利申请是美国申请人以及173 件专利申请是德国申请人。同样横向比对来看,这几年间,中国在锂离子电池储能系统技术方面的实力或者布局意识已经远远反超美国及日本等国。

总体来说,从数量上来看,现有涉及锂离子电池储能系统技术的专利申请中,有52%是国内申请人的专利布局,有48%是国外科研机构或企业递交的专利申请。从发展趋势来看,锂离子电池储能系统技术最初是国外(主要是美国和日本)最先兴起的,并在技术发展的初期阶段一直是行业技术的领导者,中国的相关技术的发展起步较晚(首次申请于1997年),但后续爆发式集中加强了相关科研以及专利布局(2012 至今),现阶段中国已经反超了美国和日本成为该类技术发展的主力军。

2.3 申请人排名分析

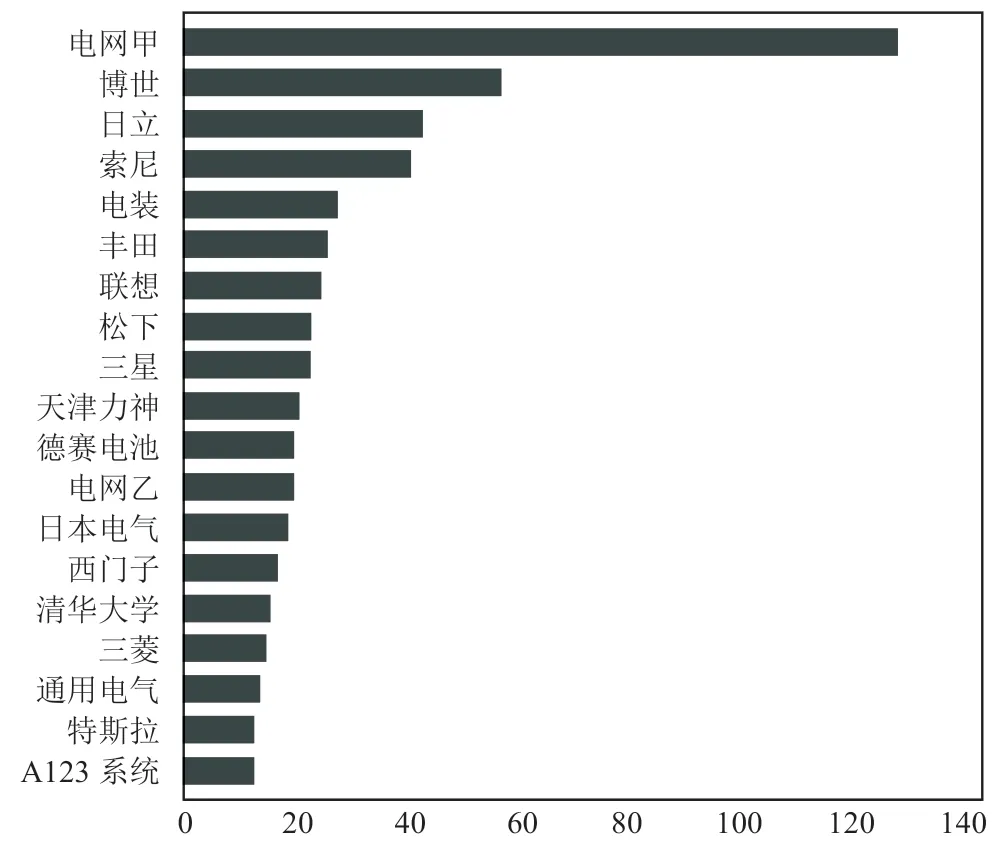

随着锂离子电池储能系统技术的应用明朗化,该类技术受到了各国学者和企业的关注,基于上一节对各国家/地区申请人情况的分析,下文我们将针对排名靠前的申请人进行具体分析。

如图3所示为全球涉及锂离子电池储能系统技术专利申请人排名情况。占据榜首的是国内某电网公司甲(以下简称电网甲),其针对锂离子电池储能系统技术进行了128 件专利布局;其后,博世(德国)针对该类技术进行了57 件专利布局;接着,日立和索尼两家日本公司分别在该技术领域进行了43 和41 件专利布局。除这四位申请人以外,其余的十五位申请人之间申请量差距微小,排名竞争激烈,基本都处在二十件量级上下。此外,这十五位申请人中,有6 位是日本的企业(电装、丰田、松下、三星、日本电气、三菱),有5 位则是来自中国的企业(联想、天津力神、德赛电池、国内某电网公司乙(以下简称电网乙)和高校(清华大学),以及3 位来自美国的企业(通用电气、特斯拉、A123 系统)和1 位来自德国的企业。

图3 锂离子电池储能系统专利申请人排名分析Fig.3 Lithium-ion battery energy storage system patent applicant ranking analysis

基于上述分析可知,锂离子电池储能系统的相关专利布局主要来自电力行业、电池行业、汽车企业、高校及科研机构。相比于高校或科研机构,企业的专利布局分析不能仅依从数量上所体现的深度,还要结合其从重点细分技术上的广度进行横向对比。

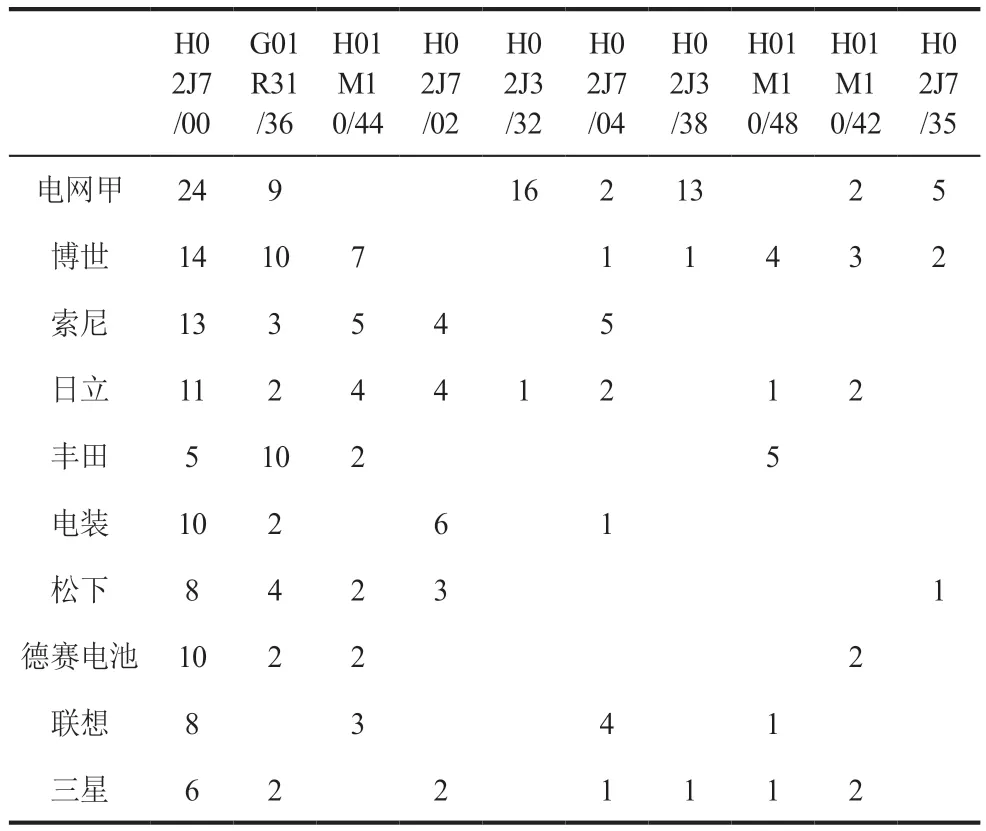

如表2所述的锂离子电池储能系统专利重点申请人技术分布情况,在基础技术方面,如用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置(H02J7/00)技术和用于测试蓄电池或电池的电气状况的仪器(G01R31/36)技术,绝大部分重点申请人都有一定深度的专利布局。

申请量第一的电网甲,在基础技术以外,还针对应用有变换装置的电池组在网络中平衡负载的装置(H02J3/32)技术和由两个或两个以上发电机、变换器或变压器对1 个网络并联馈电的装置(H02J3/38)技术进行了重点布局,同时其还针对涉及应用有变换装置的电池组在网络中平衡负载的装置(H02J3/32)技术、涉及由两个或两个以上发电机、变换器或变压器对1 个网络并联馈电的装置(H02J3/38)技术和涉及兼用有光敏电池的蓄电池和其他直流电源的网络中的并联运行(H02J7/35)技术进行了一定的专利布局。

排名第二的博世,同样除针对基础技术外,还有针对其他技术,如与测量、试验或指示情况的装置相组合的蓄电池(H01M10/48)技术等,进行了专利布局。横向比对而言,索尼公司除在基础技术以外,则较集中的着力于针对用变换器从交流干线为电池组充电的(H02J7/02)技术和涉及用变换器从交流干线为电池组充电的充电电流或电压的调节(H02J7/04)技术进行专利布局。同样是来自日本的电力行业,日立公司在锂离子电池储能系统技术领域的专利布局策略则表现为深度不足,但范围较广。

表2 锂离子电池储能系统专利重点申请人技术分布情况表Table 2 Lithium-ion battery energy storage system patents focus on the applicant technology distribution table

2.4 地域分布分析

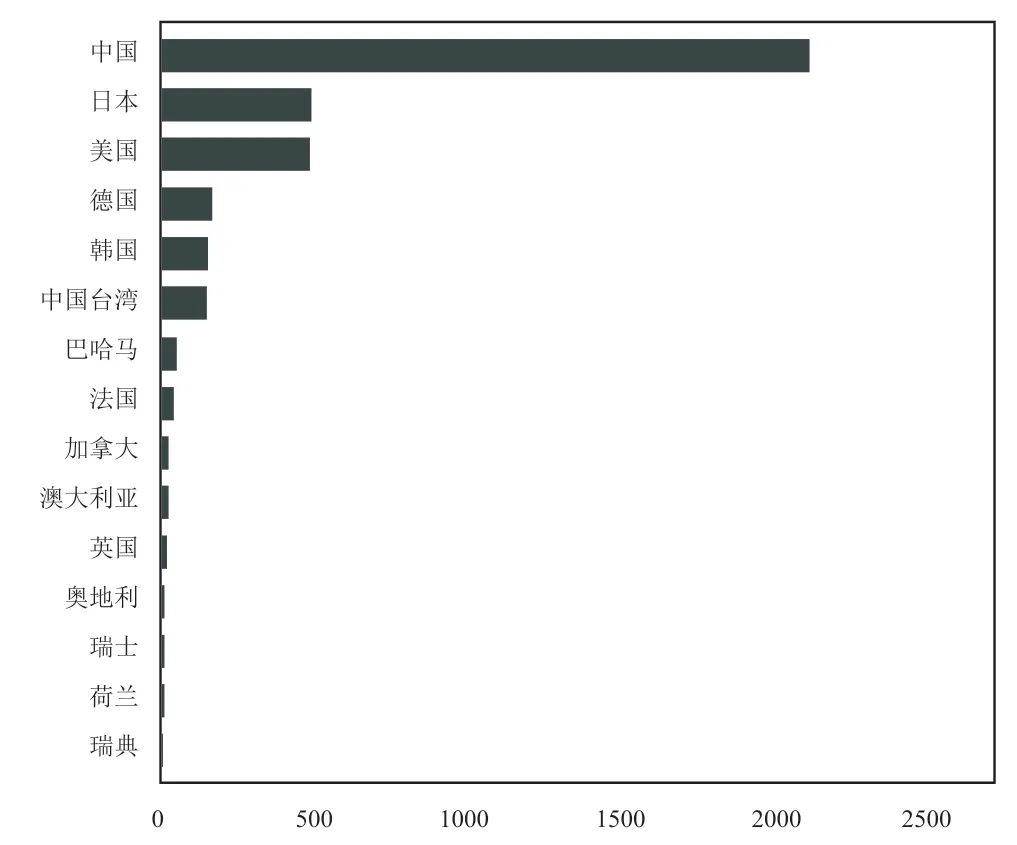

图4 锂离子电池储能系统专利申请人国别排名分析Fig.4 Lithium-ion battery energy storage system patent applicant country ranking analysis

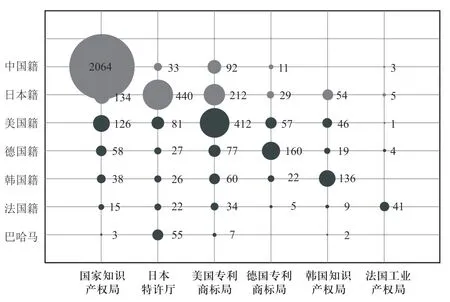

图5 锂离子电池储能系统专利来源国、目标国分析Fig.5 Lithium ion battery energy storage system patent country of origin, target country analysis

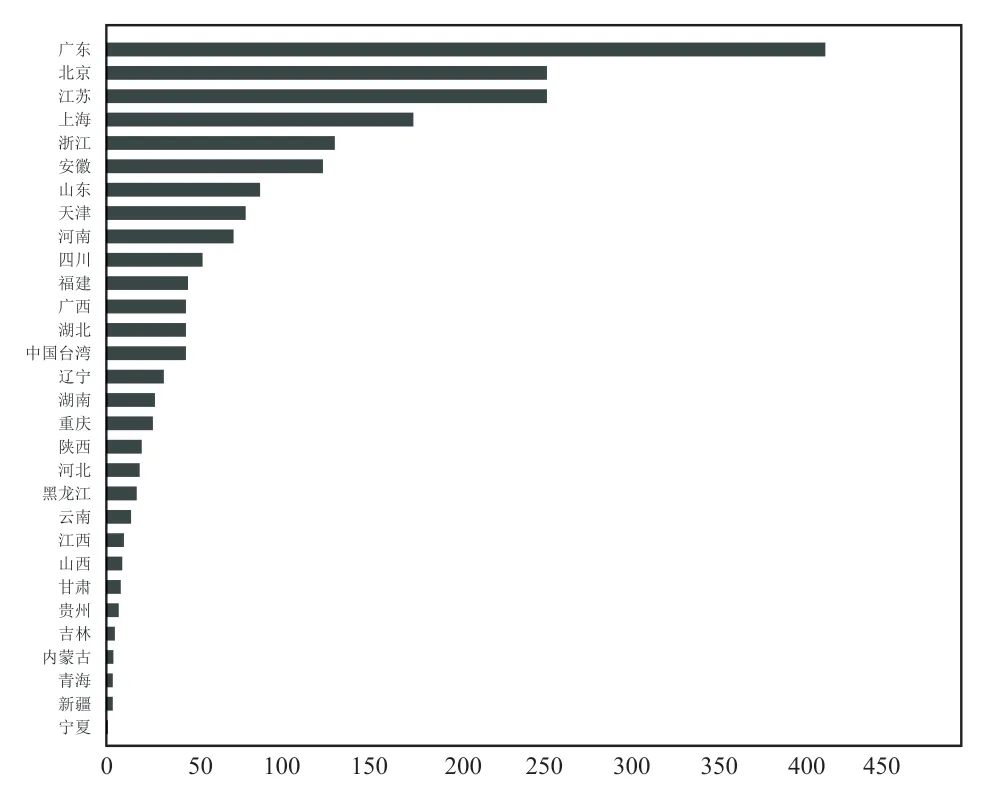

图6 锂离子电池储能系统国内专利申请人省市地域分布Fig.6 Lithium-ion battery energy storage system of domestic patent applicants provinces and cities in the geographical distribution

由于通过专利对技术实现的保护存在明显的地域性,通过对锂离子电池储能系统技术的地域性专利布局情况进行分析,可以侧面反映出该技术的目标市场方向,结合申请人所属国别,又可以侧面得知该技术的市场化程度。本小节将针对申请人所属国别,并结合相关专利地域分布情况,对锂离子电池储能系统技术进行深度分析。

首先,如图4 所示,现有的3976 件相关专利是由多达40 个国家/地区的申请人递交的,其中,有2283 件专利的申请人是来自中国,其中包括160件专利申请人来自中国台湾地区,1 件专利申请人来自中国香港地区,而其余的1752 件专利,有50%的专利申请人是来自日本(508 件)和美国(499件),以及少部分德国(194 件)、韩国(171 件)。

基于上述分析可知,中国、日本和美国是锂离子电池储能系统技术的科研与创新集中地区,中国、日本和美国的企业或科研机构也都是该类技术的领先者。那么结合这些实力国家的企业或科研机构的专利布局目标来看,在技术强国中,中国籍申请人布局目标主要针对的是本国区域内,针对海外国家/地区的专利布局占其整体比例较低(美国专利商标局占4%,日本特许厅占2%);相对而言,日本籍和美国籍申请人针对海外国家/地区的专利布局意识则较高,其中,日本籍的重点集中在美国地区(美国专利商标局占24%),美国籍的重点则分散在中国和日本地区(中国国家知识产权局占17%,日本特许厅占11%)。

其余,如德国籍、韩国籍、法国籍申请人的海外专利布局策略则为首要针对美国地区,其次针对中国地区。

此外,巴哈马籍申请人的海外专利布局则集中在日本特许厅(日本特许厅占82%)。

由此可见,中国地区、美国地区和日本地区是锂离子电池储能技术的未来市场,现阶段日本籍和美国籍申请人的技术海外市场布局意识较高。此外,对于企业来说,海外布局的触发点往往是产品/技术的出口,故推测日本籍和美国籍申请人布局的相关技术市场化程度略高。

中国作为全球最大的锂离子电池储能系统技术专利产出国,其专利技术的研究与创新人才的具体分布情况如图6 所示。专利产出量最高的是广东省(413 件),这413 件专利共涉及196 位申请人,其次是北京市(253 件),共涉及148 位申请人,然后是江苏省(253 件),共涉及118 位申请人。三个省市的总专利量占中国相关专利的近一半(45%),由此可见该类技术的相关研究与创新主要集中在经济发展较快的地区,同时涉及该类技术的企业或科研机构集中度也相当高。

2.5 技术构成分析

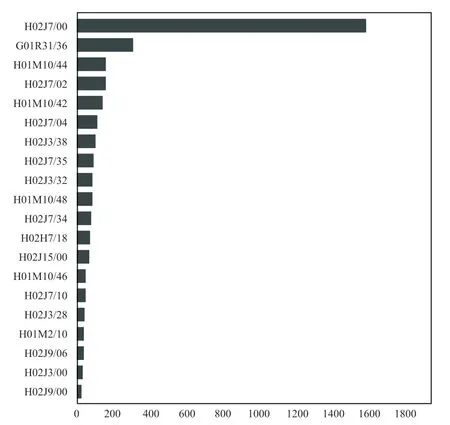

图7 锂离子电池储能系统专利技术构成分析Fig.7 Lithium-ion battery energy storage system patented technology component analysis

图8 锂离子电池储能系统技术发展趋势Fig.8 Lithium-ion battery energy storage system technology trends

如图7所述的锂离子电池储能系统专利技术构成情况,在核心技术方面,如用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置(H02J7/00)技术(1578 件)和用于测试蓄电池或电池的电气状况的仪器(G01R31/36)技术(308件),专利布局的密度较大,申请人之间的竞争较激烈。相比较而言,一些基础技术,如二次半电池充电或放电方法及装置(H01M10/44)技术(159件)和用变换器从交流干线为电池组充电的充电电流或电压的调节(H02J7/04)技术(110 件),专利布局密度较低,推测为锂离子电池储能系统的技术发展速度较快、更新迭代较频繁导致。然而,随着基础技术和核心技术的专利布局竞争加剧,围绕基础技术和核心技术的测试与维护技术,如用变换器从交流干线为电池组充电的(H02J7/02)技术(159件),与测量、试验或指示情况的装置相组合的蓄电池(H01M10/48)技术(84 件)和使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置(H01M10/42)技术(143 件),开始逐步受到了申请人的关注,推测该类技术为本领域热门技术。此外,结合申请人排名分析有三种技术,应用有变换装置的电池组在网络中平衡负载的装置(H02J3/32)技术(85件)、由两个或两个以上发电机、变换器或变压器对1 个网络并联馈电的装置(H02J3/38)技术(100件)和兼用有光敏电池的蓄电池和其他直流电源的网络中的并联运行(H02J7/35)技术(91 件),受到了电网甲的高度重视,推测将来可能为新一代热门技术。

其余排名较靠前的细分技术专利布局情况为:有78 件专利是关于兼用蓄电池和其他直流电源的网络中的并联运行(H02J7/34)技术;有73 件专利是关于用于电池组的,用于蓄电池的(H02H7/18)技术;有68 件专利是关于存储电能的系统(H02J15/00)技术;有49 件专利是关于结构上与充电设备相联接的蓄电池(H01M10/46)技术;有48 件专利是关于只用半导体器件实现用变换器从交流干线为电池组充电的电流或电压的调节(H02J7/10)技术;有43 件专利是关于用储能方法在网络中平衡负载的装置(H02J3/28)技术;有40 件专利是关于安装架、悬挂装置、减震器、搬运或输送装置、保持装置(H01M2/10)技术;有39 件专利是关于带有自动转换的从正常电源断开并连到备用电源的配电系统(H02J9/06)技术;有32 件专利是关于交流干线或交流配电网络的电路装置(H02J3/00)技术;有24 件专利是关于用于紧急或备用电源的回路装置,例如用于紧急照明(H02J9/00)技术。

如图8锂离子电池储能系统技术发展趋势所示,核心技术用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置(H02J7/00)技术和用于测试蓄电池或电池的电气状况的仪器(G01R31/36)技术,及基础技术用变换器从交流干线为电池组充电的充电电流或电压的调节(H02J7/04)技术都起步较早,在1990年及以前就开始发展。而基础技术二次半电池充电或放电方法及装置(H01M10/44)技术的发展虽迟了一步,但在1991—2010年间发展较迅速,2011年后则小幅度回落,此外与该基础技术发展趋势相同的还有热门技术用变换器从交流干线为电池组充电的(H02J7/02)技术。与此同时,与测量、试验或指示情况的装置相组合的蓄电池(H01M10/48)技术和使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置(H01M10/42)技术作为另外两个热门技术方向,初期发展缓慢,后续发展迅猛,且后者环比增加率较可观。其余的三个新兴技术:应用有变换装置的电池组在网络中平衡负载的装置(H02J3/32)技术、由两个或两个以上发电机、变换器或变压器对1 个网络并联馈电的装置(H02J3/38)技术和兼用有光敏电池的蓄电池和其他直流电源的网络中的并联运行(H02J7/35)技术,其发展主要集中在2011年以后。

3 结 论

专利信息对于预测一项技术的发展趋势、分析研究潜在市场具有一定的价值,但仅通过专利信息并不能准确判断研发机构的技术领先性,这是专利情报研究的局限所在。本研究基于专利分析的角度,对锂离子电池储能技术的发展态势进行了分析研究,得出如下结论供相关领域研究者、决策者及企业参考。

2010年至今,全球对锂离子储能系统技术提高重视,年专利申请量呈爆发式增长,67%的专利来自国内申请人,中国起步较晚,但现阶段已经反超了美国和日本成为该类技术发展的主力军。尤其是电动汽车的出现,将驱动锂电成本快速下降,从长远期看,锂离子电池的上升空间极大,市场份额也将爆发式增长。但一方面应关注国内外相关企业的专利布局情况,提前做好侵权风险的规避及应对,另外,应汲取其技术思路,辅助自身技术研发,并做好成果保护。

该领域重点申请人都针对基础技术,如用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置(H02J7/00)技术和用于测试蓄电池或电池的电气状况的仪器(G01R31/36)技术,进行了重点专利布局。可见,电池组和供配电装置系统一直是该技术研发领域的热点。

随着基础技术和核心技术的专利布局竞争加剧,围绕基础技术和核心技术的测试与维护技术,如用变换器从交流干线为电池组充电的(H02J7/02)技术,与测量、试验或指示情况的装置相组合的蓄电池(H01M10/48)技术和使用或维护二次电池或二次半电池的方法及装置(H01M10/42)技术,开始逐步受到了申请人的关注,推测该类技术为本领域热门技术。

应用有变换装置的电池组在网络中平衡负载的装置(H02J3/32)技术、由两个或两个以上发电机、变换器或变压器对1 个网络并联馈电的装置(H02J3/38)技术和兼用有光敏电池的蓄电池和其他直流电源的网络中的并联运行(H02J7/35)技术,受到了电网甲的高度重视,推测将来可能为新一代热门技术。

综上,随着锂离子电池储能系统技术的发展及需求市场的变化,技术研发逐渐多元化,高能量密度、高功率密度、高循环寿命、安全性是未来技术发展方向。