中国现代小卫星发展成就与展望

2019-05-10白照广

白照广

(航天东方红卫星有限公司,北京 100094)

20世纪80年代末到90年代,国际上以现代计算机技术为代表的现代小卫星技术发展方兴未艾。以美国为代表的政府部门为解决航天系统昂贵的研制成本,提出了“快、好、省”小卫星发展技术倡议;以摩托罗拉等公司为代表的商业与企业界为推进航天产品商业应用,联合提出了铱星全球移动通信卫星星座;以美国犹他州立大学及英国萨瑞大学为代表的大学院校为实现航天技术演示,提出了低成本微纳卫星项目;以韩国为代表的中小国家为涉足航天,纷纷开始了小卫星的研制活动。

在此大潮推动下,我国同期也开始了现代小卫星技术跟踪和实践。中国空间技术研究院在20世界90年代初期适时安排了现代小卫星公用平台的技术预先研究课题。1996年8月,实践五号卫星得到立项批复,研制中应用了现代小卫星公用平台预研成果,并于1999年成功发射入轨,由此开创了中国现代小卫星研制的先河[1-2]。随着小卫星任务的增多,2001年5月,中国航天科技集团和中国空间技术研究院联合出资组建了航天东方红卫星有限公司,专门从事小卫星研制,同年10月,原国家计委批准并正式授牌公司“小卫星及其应用国家工程研究中心”。2008年10月,中国空间技术研究院、深圳航天科技创新研究院和哈尔滨工业大学共同组建了深圳航天东方红海特卫星有限公司,主要从事微纳卫星研制。

近年来,小卫星发射数量大幅增长,已成为世界航天活动高速发展的主要驱动力。2017年,全球发射1500 kg以下卫星376颗,占发射总数的85.5%。2000年至2017年,我国总共发射290颗卫星,其中180颗为小卫星。截至2018年10月,中国空间技术研究院成功发射了95颗以实用型为主的小卫星,其中,航天东方红卫星有限公司仅在2018年成功发射了21颗。目前,有80余颗小卫星在轨运行,超过我国在轨运行卫星总数的30%。

当前,我国开展小卫星研制的单位较多,如清华大学、哈尔滨工业大学、国防科技大学等,但大多属于实验层面。航天东方红卫星有限公司是使小卫星研究在国内最早形成产业化、规模化、系列化的,其研制的小卫星在国民经济与国防建设中发挥了重要作用,代表了我国小卫星发展主要潮流。本文以中国空间技术研究院为代表阐述了小卫星的研制历程,总结了我国现代小卫星发展成就,分析了现代小卫星技术特点及其应用情况,并提出了我国小卫星发展面临的机遇与挑战。

1 现代小卫星发展历程

中国空间技术研究院现代小卫星发展大体可以分为三个阶段,即1995—2000年的起步阶段,2001—2010年的发展阶段,2011年以来的实用阶段,如图1所示。

图1 中国空间技术研究院小卫星年发展情况Fig.1 Annual development of CAST small satellite

1.1 起步阶段(1995-2000年)

中国空间技术研究院在“八五”期间开展了小卫星公用平台的技术研究,提出了打破传统卫星设计中分系统的界限,整星集成化星务管理的概念,即通过在各分系统控制设备中推行嵌入式管理执行单元(MEU),实现中心计算机与各分系统的信息连接,达到卫星功能集成与分散控制的有机结合,从而实现全星统一资源、信息和任务管理[3-4]。同时,在技术实现方面,组建了卫星模拟电子系统,开展了系统联试,成果得到验证。

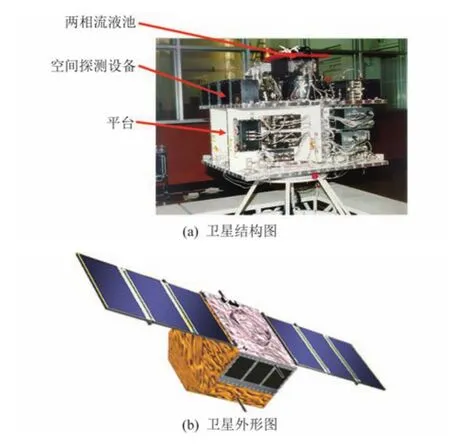

实践五号(SJ-5)卫星是我国第一颗真正意义上的小卫星,主要用于空间环境探测和研究、空间流体科学实验、新型航天器先期技术演示等。1995年11月,以任新民工程总设计师为首的专家组通过竞标选定中国空间技术研究院承担卫星研制任务。1999年5月10日,卫星发射入轨,运行至2000年2月,圆满完成国家考核任务[5]。SJ-5卫星构型如图2所示。

图2 SJ-5卫星Fig.2 SJ-5 satellite

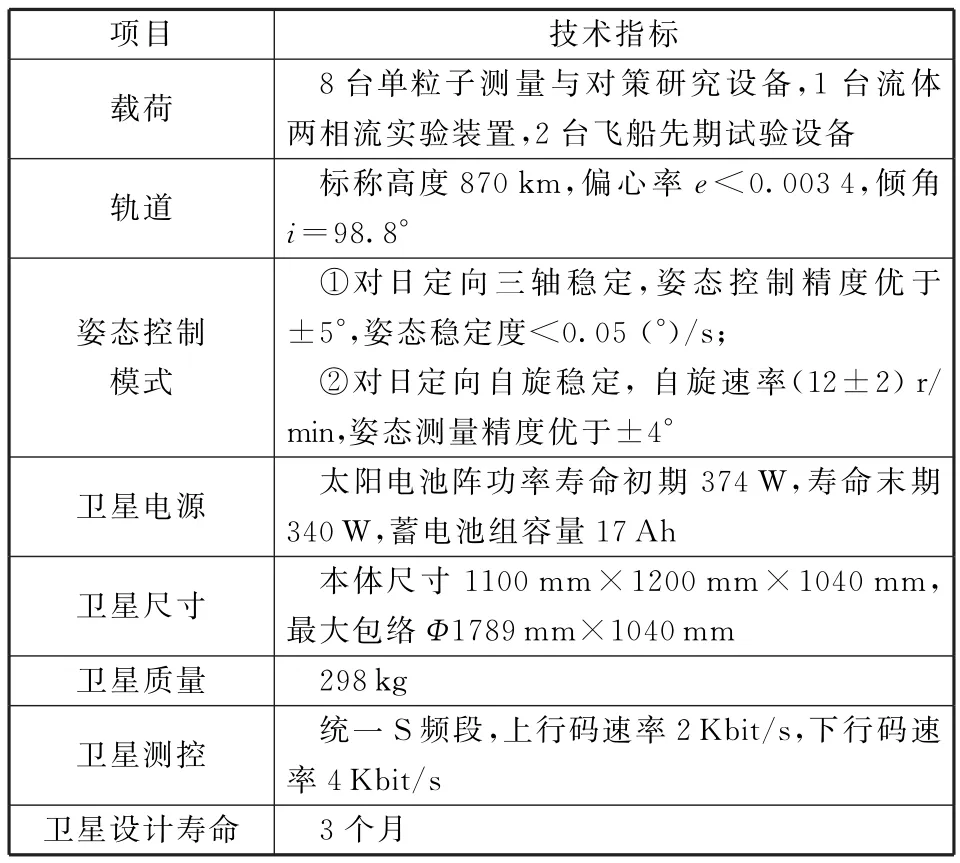

SJ-5卫星首次采用可扩展公用平台(即CAST968平台),主要技术指标如表1所示。

表1 SJ-5卫星主要技术指标Table 1 Main technical parameters of SJ-5 satellite

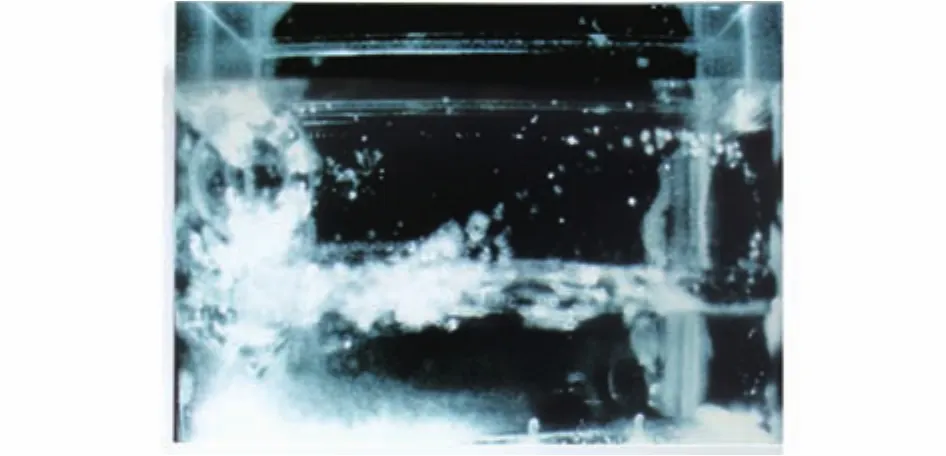

SJ-5卫星取得了一系列科学和技术成果:①首次利用遥操作开展流体对流实验、获得大量空间环境数据、实现了载人航天工程先期技术“固存与数传”验证,见图3;②建立了CAST968卫星平台,实现了基于计算机网络的集成化星务管理技术,多模式对地、对日、对日慢旋、重力梯度稳定等姿态控制,整星板式、分舱式结构形式,三点带式压紧单火工品释放太阳翼机构;③国内首次成功应用USB测控体制、完成了工业级、商业级器件搭载试验等。

图3 SJ-5卫星流体力学试验图像Fig.3 Fluid mechanics experiment on SJ-5 satellite

在SJ-5卫星研制伊始,同步开展了多个小卫星项目论证,如海洋水色卫星、环境与灾害监测小卫星星座、亚太多边合作小卫星、实践六号卫星、试验卫星二号小卫星等,因此当时有小卫星“形势无限好,关键看五号”的说法。

1.2 发展阶段(2001-2010年)

该阶段中国空间技术研究院共发射21颗各类用途的小卫星,主要特点是实体化运营、多平台开发、多领域应用。形成了航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司南北协同发展的局面(图4,图5)。

图4 航天东方红卫星有限公司外景Fig.4 DFH Satellite Co.,Ltd.

图5 深圳航天东方红海特卫星有限公司外景Fig.5 Aerospace DFH Development Ltd.Shenzhen

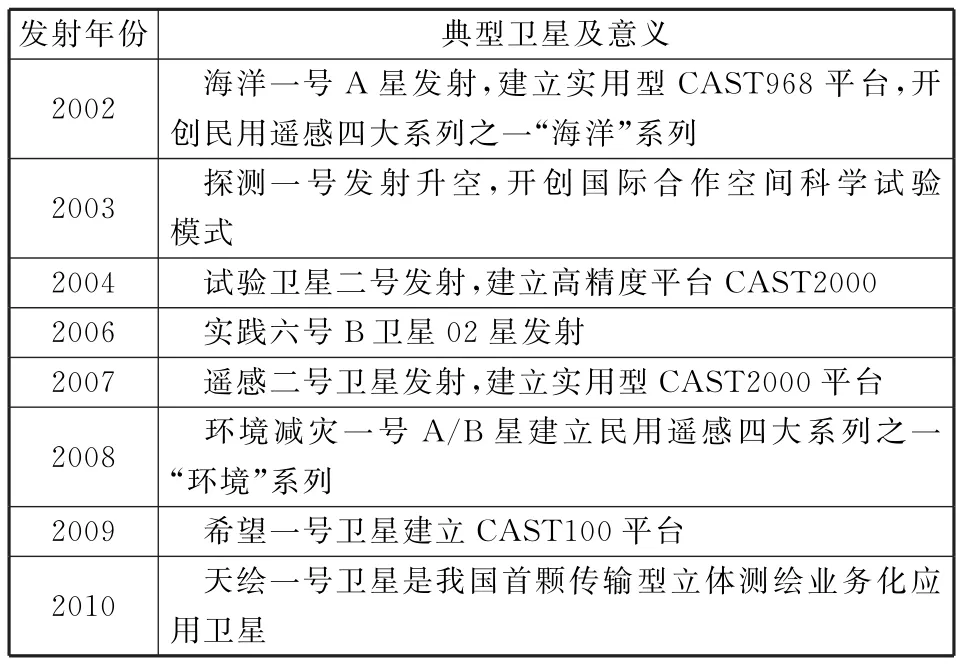

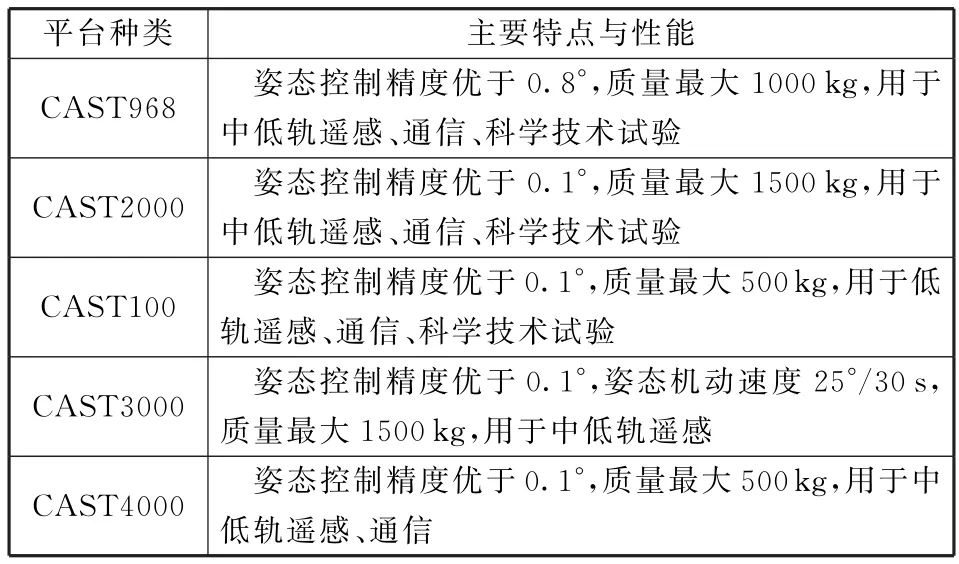

中国空间技术研究院两家专业小卫星公司的成立,加速了卫星新平台开发,如立足“九五”现代小卫星预研成果研制了试验二号卫星,开发了CAST2000高精度平台;立足微纳卫星技术研制了希望一号(XW-1)卫星,开发了CAST100平台。该阶段卫星发射情况如表2所示。

表2 中国空间技术研究院2001—2010年发射的典型小卫星Table 2 Typical CAST small satellites launched from 2001 to 2010

1.3 实用阶段(2011年至今)

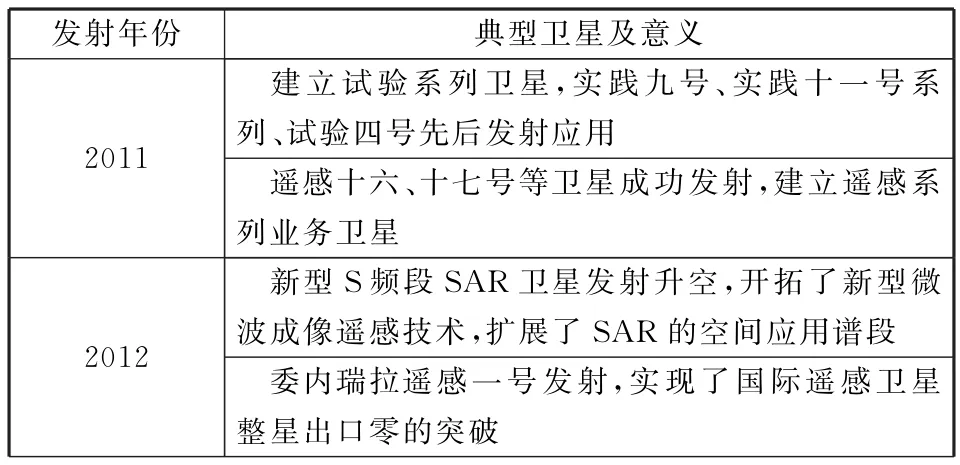

截至2018年10月,该阶段已发射73颗卫星。主要特点是成系列发展、多组业务星投入应用,卫星应用服务能力大幅提升。卫星发射情况如表3所示。

表3 中国空间技术研究院2011年至今发射的典型小卫星Table 3 Typical CAST small satellites launched from 2011 to present

续 表

2 现代小卫星发展成就

2.1 构建了国际一流小卫星企业

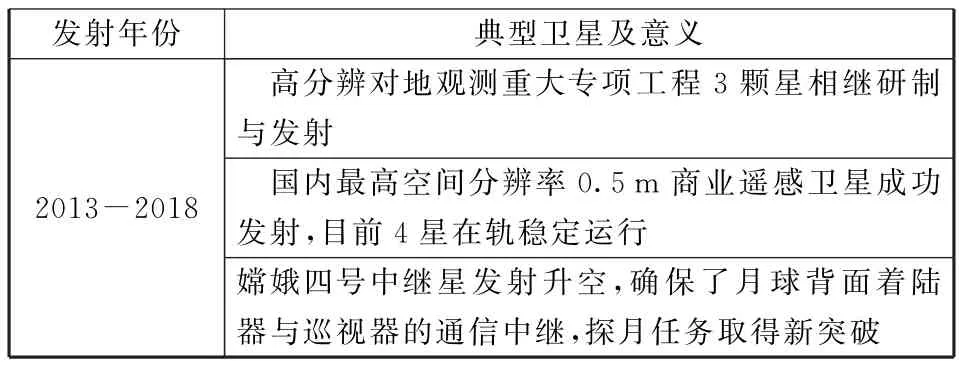

航天东方红卫星有限公司是亚洲最大、国际上一流的小卫星研制中心,具有完备的卫星设计、总装、测试与试验等研制能力。公司通过不断完善科研生产管理体系和产品保证体系,目前已具备年出厂20~25颗标准当量小卫星的能力。公司基础设施体系包括小卫星及其应用国家工程研究中心、研发实验楼、国际项目设计中心和国际项目总装测试中心,其中,国际项目设计中心位于北京昌平云集中心,总建筑面积1.1万平方米,用于国际项目培训、工程咨询和联合设计等工作。公司采用柔性化公用平台的理念,按照应用领域、承载能力、控制方式等要素,目前开发和形成了5类公用平台,如表4所示。

表4 卫星平台主要特点与性能Table 4 Characteristics and performance of small satellite buses

2.2 拓展了多项卫星业务应用领域

(1)中国空间技术研究院的小卫星拓展了多个行业卫星业务应用,充分体现了“小卫星、大作用”。

(2)研制发射我国首颗海洋水色卫星(海洋一号),填补海洋遥感空白,支持了国家卫星海洋应用中心业务开展[6-7]。

(3)研制发射我国第一代环境与灾害监测星座(环境减灾一号),集光学与微波遥感一体,可实现全天候、多要素、快速遥感的能力,支持了减灾和环境业务开展。

(4)研制发射我国首个国际空间科学合作项目(探测双星),与欧洲航天局星团-Ⅱ(Cluster-Ⅱ)卫星配合,联合实现近地空间地磁场及其粒子运动研究,新发现多起地磁场特性或规律。

(5)研制发射我国首颗公益卫星(希望一号),为青少年无线电爱好者提供科技交流平台。

(6)研制发射我国首颗实时传输型立体测绘小卫星(天绘一号),填补立体观测空白。

(7)研制发射我国首颗出口遥感卫星(委内瑞拉遥感一号),开创国际商业遥感先河。

(8)研制发射我国首颗高分辨对地观测重大专项卫星(高分一号),大幅提升我国民用高分辨遥感数据源自给率。

(9)研制发射我国首颗空间高精度电磁测量卫星(张衡一号),为空间电磁环境科学研究及地震预报等提供充足信息。

(10)研制发射我国空间分辨率最高商业遥感卫星(高景一号),开拓了商业遥感市场。

(11)研制发射我国首颗月球中继卫星(嫦娥四号中继星“鹊桥”),支撑了我国月球背面探月任务实现。

此外,开展了遥感、实践、试验等一系列关键技术攻关与卫星研制,不但进行了大量科学试验,为我国航天技术应用进行了在轨演示验证,而且也增强了小卫星在轨业务应用能力。

2.3 引领了多项空间技术发展

(1)实践五号卫星设计了带式压紧、绳式联动、单火工品解锁的轻型、高可靠太阳翼压紧释放机构,已经成为小卫星太阳翼机构的标准产品。试验二号卫星研发了记忆合金解锁机构,成功应用于太阳翼解锁,避免了高冲击载荷产生 。

(2)工业级CAN器件成功应用于星上总线通信接口设计,目前已成为一系列小卫星电子产品电路设计的主要接口器件。

(3)海洋一号卫星采用机械制冷技术首次应用海洋水色仪热红外谱段制冷,大大简化了卫星设计方案。

(4)海洋一号卫星开发了国产化DC/DC模块,增强我国星上电源产品自主可控能力。

(5)应用GPS信号进行卫星定位(海洋一号A星)与导航(海洋一号B星)。

(6)环境减灾卫星采用光学与微波综合遥感星座,通过大视场遥感设计和相位控制实现星座遥感图像的无缝覆盖遥感,扩展了高时效遥感新概念。

(7)环境减灾卫星首次实现我国5纳米光谱分辨率的高光谱遥感,为精细地物遥感提供了手段;环境减灾卫星星座中的HJ-1-C卫星首次采用和验证了集中式体制的SAR,开辟了我国新型SAR技术体制。

(8)探测双星、张衡一号卫星实现了高静电、高磁洁净设计,填补我国高静电、高磁洁净技术空白,为获取高精度空间数据奠定了坚实基础。

(9)实践、遥感系列卫星开展了星间链路通信试验与应用,并通过星座链路实现控一星而控整个星座的能力。

2.4 取得多项国家重大奖项

目前,航天东方红卫星有限公司已获得国家科技进步特等奖1项,国家科技进步奖9项;获得国防科技进步奖17项。先后获得国家发改委颁发的“杰出贡献奖”、人力资源和社会保障部、国资委授予的“中央企业先进集体”等多项荣誉称号。

3 现代小卫星技术特点

3.1 先进技术引领

大量航天新技术,特别是急需在轨应用的轻小型产品,催生小卫星成为新技术应用的主要途径。新技术具有高性能、高风险、低成熟度等特点,通过低成本、大数量的小卫星飞行验证,有利于加快提升新技术成熟度,进而促进整个航天器事业的发展。如实践五号卫星率先提出以计算机网络为核心的整星星务管理设计,海洋一号采用机械制冷对红外探测器降温、开发了分散供电的DC/DC电源变换模块,实践九号开展了在轨电推进技术演示,高分一号国内首次实现偏航定标等,上述成果推广应用到后续多种大小卫星上。

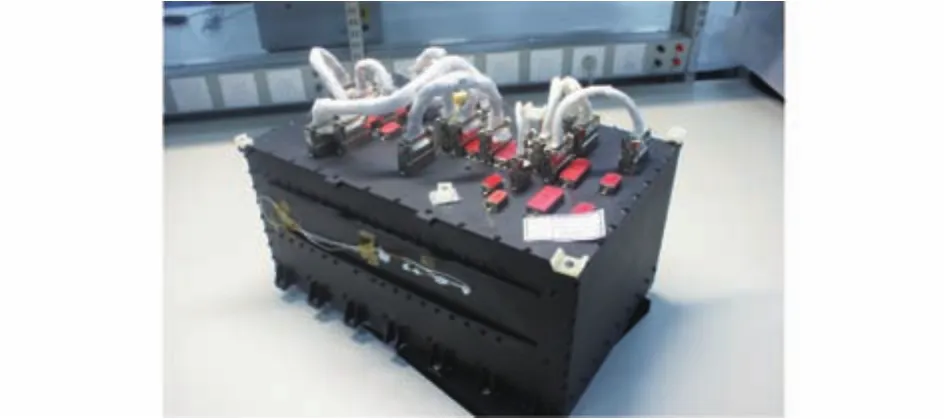

3.2 高集成度设计

现代小卫星既要做小,又要做廉,就必须打破传统体制约束,实施集成设计。如实践五号卫星通过开展星务系统设计,统一了星上计算机网络体制,确定了上位机、下位机等概念与功能分配,实现了电子系统集成设计。海洋一号A星受搭载发射质量及经费限制,开发了适应于小卫星特点的小型化S频段测控应答机、姿轨控中央控制单元、配电器等,通过集成设计,星上设备数量只有69件,远低于国内同类卫星上百件的规模[8]。环境减灾一号A/B将传统数传的处理器、压缩编码器、大容量存储器等传统卫星十多台单机集成到一台数据处理器中,尤其将系统相容性设计验证控制在单机层次,大大降低了整星测试复杂性[9],其数据处理器如图6所示。

图6 环境减灾一号A/B数据处理器Fig.6 Data processor on HJ-1A/B

3.3 功能软件化

现代小卫星功能软件化趋势明显,切合国际先进卫星技术发展潮流。如海洋一号卫星大量使用软件技术,实现了硬件低配置、软件系统冗余的整星高可靠[10]。软件典型功能设计如软件时钟设计,通过程序对星上时间进行定期修订,确保了普通时钟晶振的时间高稳定性;安时计的设计,通过计算机对蓄电池组的精细化管理,实现卫星高可靠运行。在轨可维护方面,软件可上注更新,实现功能重构,尤其适用于星上故障处理,如海洋一号A卫星利用程序上注,成功解决了卫星入轨初期红外地球敏感器受太阳干扰问题。

3.4 星座设计与应用

现代小卫星“快、好、省”的特点为多星协同应用奠定了基础,由此带来星座设计的革命。至今各种用途的星座及相关技术不断涌现,如空间分布构型、运行稳定性设计、星座维护与升级、发射策略等。环境与灾害监测预报小卫星星座由2颗光学星和1颗合成孔径雷达卫星组成,采用相同的回归周期,可2天覆盖全球[11-12]。环境减灾一号A/B光学卫星采用同轨180°相位运行策略,并通过卫星面质比设计,确保星座已稳定运行超过10年。实践九号A/B卫星开展了高精度编队演示验证,为干涉合成孔径雷达(InSAR)卫星在轨飞行奠定了技术基础。低轨通信“鸿雁”等星座也将以小卫星为主体开展建设。

3.5 发射多样化

为使小卫星降低入轨成本,其发射策略主要包括低成本小运载火箭发射、搭载发射、一箭多星发射、子母星入轨等。低成本小运载火箭发射卫星设计需要考虑适应多种接口兼容性,包括动力学环境、机械与电接口等;搭载发射需要考虑主星轨道的相容性及射频相容性,必要时需采用规避设计策略及设计变轨能力;一箭多星发射需要考虑多星箭上安放、脱落插头分离安全性、星箭分离安全性、卫星加电及射频开机策略等;子母星入轨是将子卫星装在母卫星上,待主星与运载火箭分离后,再实施子星分离,可以简化星箭接口复杂性,特别是有变轨需求时,母星可带子星变轨,尤其适用于微纳卫星发射入轨。此外,海上发射、空中发射、空间站释放、旋转发射等新技术,为降低小卫星进入空间的成本提供了新途径。

4 小卫星发展机遇与挑战

4.1 小卫星发展机遇

1)小卫星在全球覆盖、高时效等应用领域作用显著

高分一号及业务星[13]、高分六号等卫星,构成了我国高时效的陆地中高分遥感卫星系统;“十三五”末,海洋一号C/D星组网,将实现一天2次全球海洋观测;“十四五”期间,环境减灾二号4颗光学、4颗SAR卫星组网,将形成每天覆盖全球一次的能力;鸿雁通信星座百星组网,将开创我国低轨宽带卫星建设新局面。

2)小卫星在技术试验及独特功能上得到应用

重力梯度小卫星以无拖曳控制为主要特点,用于地球重力场测量,即将投入研制和应用,将进一步拓展我国对地球科学及重力场变化研究,为各领域应用提供基础数据。一系列试验卫星、微纳卫星星座等不断开拓卫星新应用,为新器件、新设备、新设计等提供丰富的验证平台。

3)小卫星将成为商业卫星的重要领域

小卫星因其“快、好、省”的特点自然成为商业卫星的主要途径。以0.5 m分辨率为主的高景系列光学、SAR商业卫星持续发射,形成星座可将时间分辨率逐步提高到小时级,不断提高商业市场数据供给能力。

4)小卫星将成为航天科技教育与实践的重要平台

小卫星数量多,且具有品种多样性、实现多途径、应用多模式等,可为卫星技术与航天科普教育提供很好的媒介平台,拉近大众与卫星技术的距离,进而深化卫星应用的深度与广度,助推航天产业的发展。

4.2 小卫星发展挑战

(1)小卫星在国家发展的定位应该进一步明确。当前,美国、俄罗斯、欧洲等政府均制定了明确的小卫星发展政策和计划,大力支持发展专一功能的小卫星,增强系统弹性,单从项目数量上看,我国小卫星与国际趋势差距明显。实现体系高精度、高效能,由单纯的技术驱动向兼顾业务应用高费效转变是应用型小卫星的发展机遇,也是挑战。

(2)小卫星将促使卫星设计理念、研制策略发生重大变化。空间技术走向市场是必然趋势,传统“单星研制周期几年、每年发射数十颗卫星”的模式很难适应有限设计寿命、数百星组网运行的新需求,必须建立与之相匹配的批量生产、快速发射部署的设计理念与研制策略。包括多星设计规范与产品体系的统一、测试试验流程的优化与协同、工装及测试设备的集约配套、包装与运输策略等。

(3)小卫星空间管控策略与空间碎片管理要相适应。卫星数量的增多势必带来空间卫星运行环境质的变化。随着空间碎片不断增加,如果不采取任何空间碎片主动减缓和移除措施,未来在LEO区域将可能发生碎片链式撞击效应(Kessler灾难),近地空间将彻底不可用[14]。微纳卫星普遍不具备轨道调整能力,成千上万小、微、纳卫星的发射如果无序发射,势必加速低轨卫星运行环境恶化,迫切需要国际性管控与国内有序发展的紧密结合。

(4)商业化发射与测控政策还需进一步明确。目前微小卫星成本在持续降低,部分项目卫星研制费用低于运载火箭研制费用,一定程度上制约了微小卫星的发展。国内已出现大量卫星商业测控公司,但是无纯粹的商业发射场。海上发射可降低发射费用,但发射的保障体系如何适应商业化,运载火箭、卫星燃料的管控及运输标准等还缺乏一定的支撑和国际政策研究。

5 结束语

现代小卫星的发展立足于自主创新,小卫星实践证明,创新是小卫星发展不竭的动力,“快、好、省”的小卫星建设不但顺应时代发展潮流,而且符合中国国情。

现代小卫星促进了卫星的应用,拉近了与大众的距离。小卫星发展改变了传统设计与生产理念,需要全行业关注和投入,不同部门自身独有的特点很容易引入新的卫星设计理念,大范围的小卫星研制活动有利于降低大众对航天的认知门槛,有利于航天产品的深化应用,进一步促进航天技术的健康发展。