优秀赛艇女子双人单桨运动员拉桨阶段技术特点及配艇技术分析

2019-05-09李吉如梁东梅廖红娟邓京捷

李吉如,刘 扬,梁东梅,廖红娟,邓京捷

赛艇项目是以体能为主导的周期性耐力项目,它不仅要求运动员具有良好的体能作为保障,同时对于运动员的技术水平也有着极高的要求,良好的技术水平能够将体能优势最大限度地转换为水上船速[1]。运动技术是将体能转化为专项能力的载体,长期以来我国赛艇项目的水上训练一直缺乏有效的技术监测手段,造成了我国赛艇项目训练存在着重体能轻技术这一主要问题,极大的限制了运动员的体能优势向水上船速的转化[2]。对赛艇技术的进行测试诊断和评价是技术改进和完善的基本前提。拉桨阶段是赛艇获得前进的主要推动力,如何获得最佳的拉桨效果则是各位教练和运动员所长期追求的。

查阅现有关赛艇技术的相关文献,目前有研究从技术动作力学原理[3]、运动员划桨风格[4]、技术特点[5]、多人艇配艇[6-7]等方面进行了研究,但如何对划桨风格的划分标准进行界定、如何对双人艇或多人艇项目的配艇研究相对较少,因此,本研究采用中科院合肥智能所研制的赛艇实船运动生物力学测试系统,以2008年北京奥运会获得女子双人单桨项目银牌的运动员吴优/高玉兰的数据为标准,对国家赛艇队备战里约奥运会的6条女子双人单桨运动员拉桨阶段的技术特点进行实船测试,并试图通过力量类指标、稳定性类指标及时机类指标3个方面对12名运动员拉桨阶段个体技术的划桨风格及女子双人单桨项目配艇技术等方面的参数进行分析讨论,总结我国优秀女子双人单桨运动员的个体技术划桨风格特点和女子双人单桨项目配艇最佳模式,为教练员的技术训练提供数据参考,对提升我国女子双人单桨运动员的技术能力具有一定的实践意义。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

研究对象是国家备战奥运会的12名女运动员(6条双单),运动员级别均为健将,训练年限均有6年以上,技术测试前均无伤病困扰,参照组运动员是2008年奥运会女子双人单桨项目银牌获得者。实船测试运动员的具体信息为:领桨手(2号位)6名队员的身高(1.82±3.0)m,体重(77.5±5.4)kg,年龄(25.7±2.3)岁,跟桨手(1号位)6名队员的身高(1.81±1.8)m,体重(78± 5.5)kg,年龄(25.5± 1.9)岁。

1.2 研究方法

1.2.1 实船测试分析 (1)测试仪器及测试指标。本研究的测试仪器为中国科学院合肥智能机械研究所研制的赛艇实船运动生物力学测试与分析系统[7],它能够实时采集运动员在测试过程中的能力类指标、稳定性类指标(%)和技术风格类指标。1)能力类指标主要包括最大桨栓力和单位体重最大桨栓力。最大桨力是指运动员在拉桨阶段桨栓处获得的峰值桨力,用于评定运动员拉桨阶段最大桨栓力量情况;单位体重最大桨栓力是最大桨栓力与体重的比值,消除个体之间的体重差异;桨力—桨角曲线,是拉桨阶段桨力随桨角变化的曲线,用于了解运动员拉桨阶段的做功效果。2)稳定类指标(%):桨力曲线轮廓稳定系数的计算方法是对连续10桨的桨力曲线做标准化,计算相邻两桨之间桨力曲线的相关系数,最后求其变异系数,变异系数越小则表明连续10桨技术动作越稳定。桨力曲线力量稳定系数算法类似。3)技术风格类指标(%)主要是指最大桨栓力出现时机,它是指拉桨阶段峰值桨栓力出现的位置;最大拉桨速度出现时机是指拉桨阶段拉桨速度最高的时机;桨栓力时间曲线质心出现时机是指拉桨曲线面积的中心出现的时机。

(2)测试方案。为了让运动员更好的适应测试过程,避免受伤,采用1 500 m的5级递增测试,桨频分别为18桨/min、22桨/min、26桨/min、30桨/min和34桨/min,每段桨频各划300 m,取最后300 m接近比赛强度的34桨频的所有数据取平均后分析。本研究重点研究比赛桨频下的技术特点,而不同桨频对运动员划桨技术风格影响未做深入讨论。鉴于赛艇技术参数受风浪等条件的影响,数据采集均是在无风无浪条件下进行的。

1.2.2 数据分析法 在对1号位和2号位的数据进行比较时,首先进行方差齐性检验,若方差不齐则使用方差分析校验其差异性,若方差齐则使用独立样本T检验校验差异性,显著性差异取0.05,非常显著性差异取0.01。采用单样本T检验,单个变量的均值以2008年北京奥运会上获得女子双单银牌的运动员吴优和高玉兰的数据为标准,吴优处于1号位,高玉兰处于2号位(见表1)。吴优和高玉兰的数据也是通过上述同样的1 500 m的5级递增桨频测试方案获取的,同样也是在无风无浪条件下进行的。

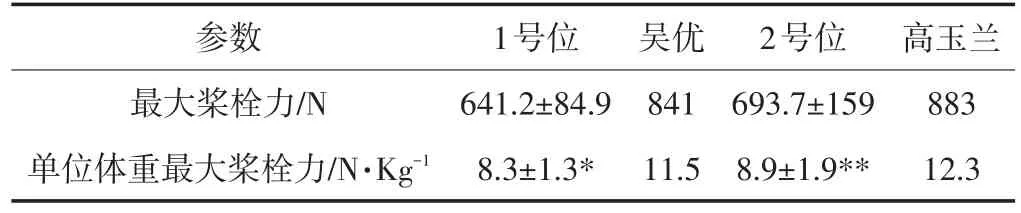

表1 吴优/高玉兰组合各指标参数值Table 1 Parameters of WU You/GAO Yulan

2 结果

2.1 能力类指标结果

2.1.1 个体能力水平 研究发现1号位和2号位2组运动员的力学参数不存在显著差异(P=0.49),说明6条艇的1、2号位的最大力值相差不明显,这对与双人单桨项目来讲是非常重要的,左、右桨的桨栓力差异较大,会导致艇的偏航或旋转,需要消耗更多的体力来维持艇的航向(见表2)。与优秀运动员的桨栓力对比来看,12名运动员单位体重最大桨栓力值均偏低。应用SPSS17.0对1号位、2号位的单位体重最大桨栓力于参照组的数据进行了单样本:T检验,1号位P值为0.02,2号位P值为0.005,所测试的12名运动员的单位体重最大桨栓力与参照组数据相比,均具有显著性差异。说明这12名运动员的拉桨阶段最大桨栓力都相对较低,需要增加个体能力的训练,强大的体能是技术的有力支撑。如果双人艇上的两名运动员的拉桨力臂存在相当大的差距,那么要想达到船的直线运动就显得尤其困难。另外如果两名运动员的拉桨力差异较大时,则需要花费更多的体能调整艇的航线,以保持船艇的直线运动。

表2 6条女子双人单桨运动员的桨栓力与参照组比较Table 2 Comparison of Blade Blot Force between Six W2-Boats’Athletes versus Controls

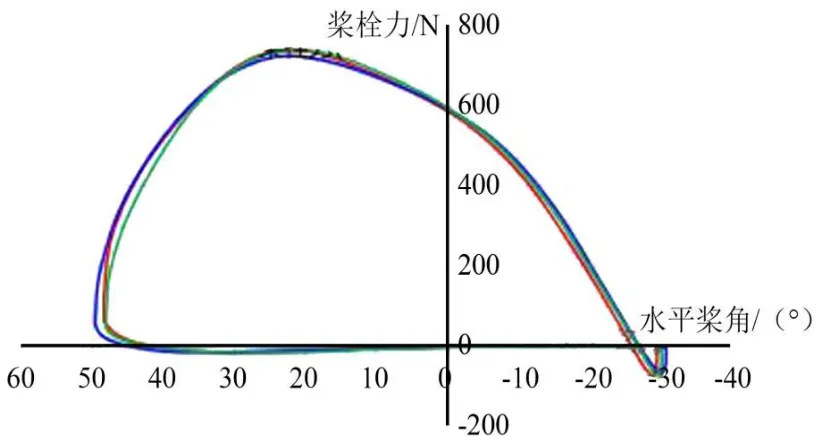

2.1.2 桨力—桨角曲线 从吴优的拉桨曲线来看,吴优拉桨前弧良好,后弧优秀,整个划桨周期曲线饱满度良好,用力非常流畅;从高玉兰的拉桨曲线来看,高玉兰拉桨前弧优秀,曲线后弧亦较为饱满,用力流畅性良好(见图1)。

图1 参照组吴优/高玉兰拉桨阶段连续5桨桨力曲线叠加(左为吴优,右为高玉兰)Figure 1 Five Continuous Force Curve at the Blade Upwards Phase of Control Pair WU You/GAO Yulan(Left:WU You;Right:GAO Yulan)

桨力—将角曲线可以反映运动员在拉桨周期中拉桨阶段的发力情况,也能一定程度上反应运动员身体各个环节的发力顺序等情况。从图2可知,12名队员存在的主要问题有:(1)曲线饱满度不佳,后弧不饱满(见图a)或者前弧不饱满(见图b),用力均不够流畅,拉桨曲线围成的面积不大,做功效果不好。(2)部分队员存在明显的二次峰值力的情况(见图c),二次用力会降低力的传递效果。

图2 典型的桨力—桨角曲线图Figure 2 Typical Force-Angle curve

2.2 稳定类指标结果

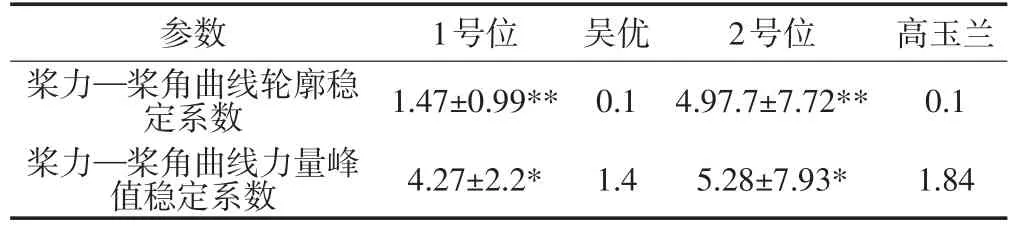

桨力—桨角曲线对于高水平运动员来说,在特定训练强度下所产生的桨力—桨角曲线具有很高的重复性,拉桨动作重复性越好,桨力—桨角曲线轮廓稳定系数及桨力—桨角曲线力量峰值稳定系数变化就小(见表3)。

表3 6条女子双人单桨运动员的桨力—桨曲线稳定系数与参照组对比情况Table 3 Comparison of Stability Factor of Blade force-Blade Curve between Six W2-Boats’Athletes versus Controls

从表3可知,6名跟桨手和6名领桨手的桨力—桨角曲线轮廓稳定系数、桨力—桨角曲线力量峰值稳定系数与2名优秀单桨运动员相比,均具有显著性差异。为此,12名运动员拉桨阶段技术动作的稳定性能力需要提高。

2.3 技术风格类指标结果

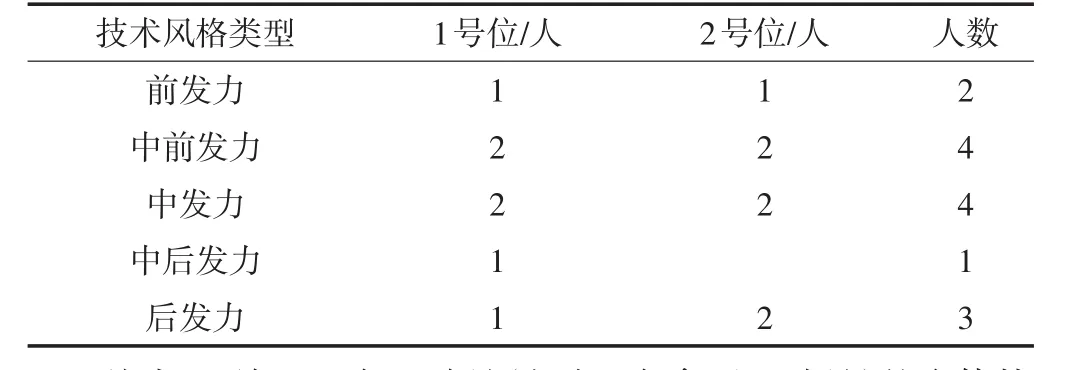

在本研究中,对于运动员划桨风格的划分主要依据最大力桨栓力出现时机这个指标,具体划分标准为:前发力模式:最大桨栓力出现时机百分比小于35%;中前发力模式:最大桨栓力出现时机在36%~40%之间;中发力模式:最大桨栓力出现时机在41%~45%之间;中后发力模式:最大桨栓力出现时机在46%~50%之间;后发力模式:最大桨栓力出现时机在大于50%之间。表4为14名队员(包含参照组两名队员)的发力模式进行了划分。

表4 1号位/2号位的发力模式情况统计Table 4 Frequencies of Force Mode at the 1stand the 2ndPosition

从表4可知,14名运动员(包含2名参照运动员)的个体技术风格呈现多元化趋势,技术整体方向为中前发力和中发力,从桨位来看,没有明显的发力模式趋势。从以上测试结果来看,本次参与测试的14名运动员(包含1条参照组)涵盖了全部五类技术风格,最大桨栓力出现时机的最大值为60.6%,最小值为34.1%。

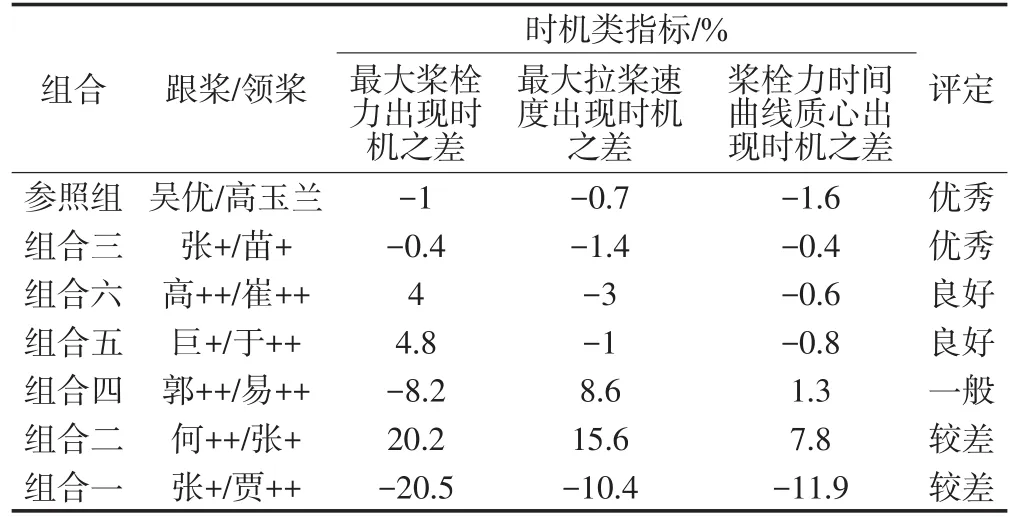

2.4 女子双人单桨配艇参数

双人单桨的成绩既取决于每位桨手的个体运动能力,又取决于他们之间配合的综合能力,所以能够使船艇从起点到终点始终沿直线划行的组合展现了他们良好的技术。在本研究的6条艇中,从量化的时机类指标上来看,组合张+/贾++、组合何++/张+、组合郭++/易++的3组之间的组合时机类指标差值来看,技术风格差异较大,从配艇技术来看,并不适合配艇。尤其是组合何++/张+,最大桨力出现时机之差为正,表明跟桨手用力时机要早于领桨手,不符合双单项目的力学特征,反之从桨位安排的角度考虑,可以将领桨手与跟桨手位置互换,可能组合效果会更为优异(见表5)。其中张+/苗+组合的时机类指标来看,技术风格相对较为一致,且最大桨力、最大拉桨速度、桨力时间曲线质心出现时机的一致性指标和参照组吴优高玉兰已在同一水平上,从运动员的划桨风格角度来看两名运动员的配合更为适合高效,从双单发力时机来看,符合双单项目的运动生物力学原理[8],领桨手的发力略早于跟桨手,结合2名运动员的力量类指标参数来看,其个体能力仍有较大的提升空间。

表5 6条双单时机类指标差值情况Table 5 Differences of Timing Indexes of Seven W2-Boats’Athletes

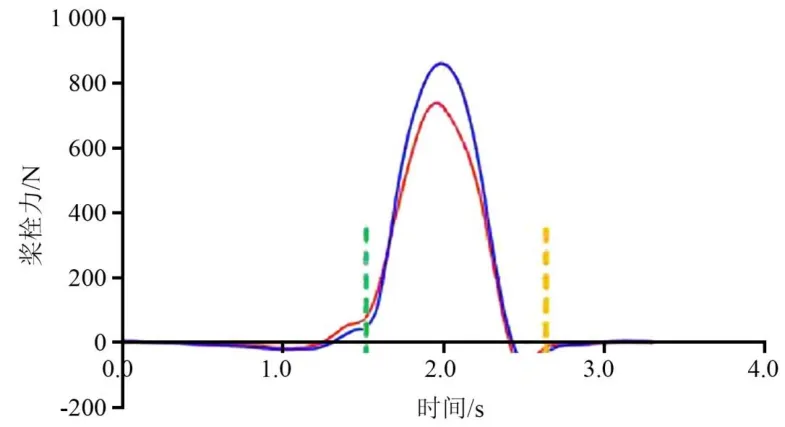

从吴优/高玉兰两人配合的桨力曲线图来看(见图3),在拉桨阶段,2个人的配合非常优秀,拉桨曲线后弧基本一致,从划桨发力模式来看,两人均属于中发力模式,从时序性指标参数来看,最大桨栓力、最大拉桨速度、桨栓力时间曲线质心出现时机的一致性都非常优秀,且呈现出领桨手拉桨时间稍早于跟桨手,与PETER SCHWANITZ的研究结果相一致[9]。

图3 参照组吴优/高玉兰桨力曲线配合(细线吴优,粗线高玉兰)Figure 3 Comparison of Blade Force Curve between Control Pair WU You/GAO Yulan(Red:WU You;Blue:GAO Yulan)

从桨柄力曲线的配合情况来看,6条双单的配艇曲线图可知,主要有2种情况:1是领桨手的桨力曲线慢于跟桨手(见图4a);2是领桨手桨力曲线快于跟桨手(见图4b),但两名运动员的桨力曲线峰值差异较大。

图4 典型的双单桨力曲线配合图Figure 4 Typical Force-Angle curve for WH2-

3 分析与讨论

3.1 能力类指标的分析

从个体能力的最大桨栓力指标来看,1号位、2号位运动员之间的最大桨栓差异不显著,但单位体重最大桨栓力则具有显著性差异,说明12名运动员的体重过大,体重与相应的力量水平不匹配,需要减少体重,提高单位体重的最大桨栓力。

在赛艇项目中具有十分重要的意义。桨力—桨角曲线是指一个划桨周期中桨栓力随桨角变化的曲线,横轴表示拉桨角度变化,其宽度越宽则表明拉桨幅度越大,一桨划距越长,纵轴表示拉桨阶段的桨栓力力值的变化,其越高则表示拉桨力量越大,面积则反映了这一桨实际做功的大小。桨力—桨角曲线从本质上反应了赛艇运动员一个划桨周期内的拉桨技术特点,常被教练员用于运动员的技术分析诊断和多人艇配艇的主要依据。但评价运动员技术优劣,除了考虑一桨做功的大小,还要结合其拉桨风格特点及做功效率来综合评定。赛艇运动中人—船—桨整个系统前进的动力主要来自于桨叶在水上所受到的反作用力,在桨叶入水后,运动员的体重通过腿部用力传递到脚蹬上,再由躯干将力量的传递到上肢,结束后倒收手臂完成整个拉桨动作。运动员以一定的速度拉动桨内柄,通过桨叶与水流之间的作用,完成推动人—船—桨系统向前运动[3]。在拉桨阶段,通过下肢—躯干—上肢的协调用力,在桨叶处产生尽可能大的与船前进方向平行的推进力,推动人—船—桨系统的前进。任何技术层面的微小改变,都会在桨力—桨角曲线的形状、大小以及平滑程度上有所体现,为此,各技术参数之间是相互影响,相互制约的关系。

如图2所示为本研究12名运动员具有代表性的3种典型曲线,图2a曲线有着较好的曲线前弧,但曲线后弧较差,力量下降的比较快,结合录像分析其原因主要是:入水拉桨开始后膝关节没有锁住,身体的重量没有悬挂在脚蹬板上,导致力量从脚蹬到桨栓的传递上出现了断点;图2b曲线较为饱满,但入水后力量曲线有着明显的“拐点”,发力不够流畅,结合录像分析其原因主要是:桨叶入水太深,导致桨叶在水中所受的反作用力越来越大,当桨叶在水下最深的位置时力量曲线出现了“拐点”;图2c的曲线的问题和图2b相似,相同点在于桨叶入水后曲线有着明显的“拐点”,发力不够流畅,不同点在于图2c的曲线在拉桨快结束的时候又出现了一个峰值,本研究称之为“双峰”曲线,结合录像分析,其主要原因是在拉桨快结束的时候,运动员有一个猛的向船头的收肘动作,导致了在拉桨尾段曲线将要流畅下降的时候又猛地被拉高再迅速下降。

3.2 稳定性指标分析

划桨技术动作的稳定性也直接影响赛艇动力产生的效果。本研究中应用桨力曲线轮廓稳定系数、桨力曲线力量稳定系数2个参数对稳定性进行分析,系数越小,表明此名运动员的技术动作稳定性越好。如表3所示,从测试结果来看,本研究的12名运动员与参照组相比,在技术稳定性上均存有显著性差异。从图形来看,连续五桨的曲线叠加后,吴优和高玉兰的曲线重叠性非常好,而与测试6组的双单数据来看,曲线叠加后则显得很混乱。从单个样本看,以2号位为例,6条双单最好的稳定系数在3.5,最差的在6.2,平均下来是4.97,与对照组领桨手相比差异显著。这可能也是其最终未能获得参加奥运会资格的原因之一。提示此12名运动员在技术上并没有形成动力定型,每一桨的稳定性不佳,整体的技术能力水平需要进一步的改进提高。此外,相比领桨(2号位),跟桨(1号位)的技术稳定性要稍高,其原因可能是跟桨手除了拉桨发力外,还要时时刻刻保证艇航向不偏离航道,因此,跟桨手在发力上并没有追求每桨最大的输出功率,更多时候是在配合领桨手的发力模式和追求每一桨的平稳输出。

3.3 个体最大桨栓力出现位置的分析讨论

赛艇属于周期性运动,每个划桨周期都涉及到人—船—桨—水这一复杂系统。尽管拉桨阶段桨力曲线(桨力—时间曲线、桨力—桨角曲线)形态各异,但是根据发力时机的不同,基本划分为3类:强调拉桨开始阶段(前发力模式)、强调拉桨中间阶段(中发力模式)和强调拉桨结束阶段(后发力模式)。曹景伟[4]、陈炜[8]等依据桨力—时间曲线也将划桨风格划分为3种类型,其划分方法基本一致,但在他们的研究中并未给出准确的划分标准,本研究则依据最大力桨栓力出现时机这个指标将划桨风格划分标准具体化、数字化。

划桨技术风格各异,具体哪一种划桨风格划船更有效说法不一,各种划桨风格都有获得奥运会金牌的桨手,在目前现有的研究中,曹景伟[4]等人的研究中明确指出:前发力模式适用于运动员下肢和臀部肌肉力量水平相对较好的运动员,而后发力模式适用于上体和手臂肌肉出色的运动员。卢德明[10]等人研究倾向于强调拉桨中段发力,其产生的力学效率最高,平均做功效率高,产生较少乳酸,有利于持续高强度运动。也有研究认[11]为拉桨后期的艇速要远远高于前期,因此,在桨力-桨角曲线面积(一桨冲量)相同的情况下,后期发力模式的有效功率要大于前发力模式。耿睿[12]通过对“前期用力”的卢森堡技术和“后期用力”的亚当技术差异研究中指出运动员重心在水平方向上的运动会极大影响艇速的变化,建议运动员设计适合个体的技术风格,合理运用躯干惯性力,加深推桨阶段研究及减小中心的水平移动距离。综合分析来看,具体划桨风格的选择,也是具备一定的个体化特点的。在本研究中,如果针对双人艇或多人艇的配艇适宜角度分析的话,建议选择技术风格相似的运动员进行组合。但无论哪一种发力模式,均要求桨力曲线平滑,局部抖动小,左、右桨手的力量-时间曲线同步或相近,避免力量不均造成的船体摇晃[13],同桨频下的桨力曲线一致性好、重复性好,桨力曲线的前坡、后坡流畅,没有明显的二次用力现象,以保证技术动作的流畅性,保持良好、高效的动力链传递。

3.4 基于个体技术风格对双人单桨配艇策略的分析讨论

在赛艇划行中,把握航向的任务通常是由领桨手负责,坐在其后的跟桨手则应尽力跟随领桨手的动作协调划桨,并尽量保持划桨用力的一致性。目前有部分研究成果关注于赛艇技术反馈[14]和力曲线理想模式[15]的应用上面,大部分研究还是集中在对赛艇技术的客观描述上,缺少数据化的参数值。SMITH[16]在其研究中注意到不同运动级别运动员间的技术差异性,当然仅关注这些还远远不够。HILL[17]等人的研究中指出,在双人艇上有效的船艇推进力需要每个桨手的力-时间曲线在形状、功率和时间上有所不同,每个位置的桨手都需要他个体的特定技术。现有研究[18-19]中得出关于赛艇配艇的基本生物力学原则是先尽量选择同一类型风格或者相邻类型风格的运动员进行搭配,领桨手更加注重每个划桨周期内的早期和中期发力,并且用力要比跟桨手更大。MCBRIDE[20]等人对10名国家级男子双人选手进行了生物力学分析,也支持具有相似技术运动员组成的双人艇划桨效果较好。总之,个体技术或群体技术之间复杂的相互作用,对最终平均艇速有着千丝万缕的影响。当双人艇或多人艇同时抓水时,就会表现出更大的力量,虽然经常出现桨叶同时入水的情况,但是每名桨手不同的入水角、不同的蹬腿驱动等因素均可能造成运动员彼此间发力的不同步性。

在本研究中参照组吴优/高玉兰两名队员的数据来看,2人的配合非常优秀,拉桨曲线后弧基本一致,从时序性指标参数来看,领桨手稍早于跟桨手,分别提前-1%、-0.7%、-1.6%,可以说是符合双单配艇的生物力学原则的。从时机类指标划分的划桨风格来看,2人均属于中发力模式。在本研究中的12名运动员,6组双单配艇的2名队员的桨柄力峰值差异较大,左右桨桨力差异较大,会造成艇的左右晃动,需要花费额外的能力去维持艇只的平衡,从能量上来讲,这是一种额外的消耗,对体能是一种浪费。为此,对于双单配艇的2名队员来讲,个体体能水平差异不宜过大;综合各技术指标参数来看,此6组双单的体能及技术的不足,也是限制其未能获得参加奥运的主要原因。其中,虽然在曹景伟[4]等人的研究中指出,一般领桨手(2号位)多采用前发力模式,而跟桨手(1号位)多采用中发力模式,这样的双人单桨配合可以形成2名队员划桨做功的时间差。此研究结果与本研究中参照组2名队员间的划桨风格略有差异,这可能是由于2种研究方法对划桨风格的划分标准不一致导致。另外从本研究中可以发现,运动员个体技术风格的多元化,是目前限制双单配艇组合的主要原因之一。究其根本原因主要是国家队队员都是师从各地不同的教练员,而各教练员的技术训练方法手段各有差异,导致最终的技术表现亦各有千秋,为此,从国家层面进行技术训练方法手段的整合犹显重要。

3.5 不同指标之间的关联性分析

从上述的分析讨论中可知,技术动作的稳定性、最大桨栓力量是优秀赛艇运动员应该具备的必要素质,而最大桨栓力出现时机则因为优秀赛艇运动员的技术风格上存在着差异,因此具有差异性,具备前发力模式特征的优秀赛艇运动员其最大桨栓力出现时机值偏小,相反,后发力模式的优秀赛艇运动员其最大桨栓力出现时机则偏大。

具备前发力模式的特征的优秀赛艇运动员,其最大桨栓力指标偏大,主要因为前发力模式运动员比较注重拉桨初期的腿部力量的利用,而后发力模式的优秀赛艇运动员其最大桨栓力指标则相对偏小,主要因为后发力模式运动员下肢力量较弱,比较注重拉桨过程中上肢力量的利用,因为相对来说,最大桨栓力指标偏小。而技术动作的稳定性相对来说并不受发力模式的影响,无论是前发力模式还是后发力模式,优秀赛艇运动员都具备良好的技术稳定性。事实上,不同指标的之间的关联性分析对于揭示赛艇项目的运动生物力学本质规律具有十分重要的意义,在今后的研究中可通过实船运动生物力学测试来进一步开展深入的实证研究。

4 结 论

(1)女子双人单桨项目配艇策略可以优先确定运动员的个体划桨风格,然后再从其中挑选最大桨栓力出现时机稍早的运动员去领桨,发力时机稍晚的运动员去跟桨,最大桨栓力出现时机之差可控制在-3%~0%以内,以争取达到“1+1〉2”的实际划船效果。

(2)运动员个体技术风格呈现多元化趋势,主要发力模式为中前发力模式和中发力模式,缺少优秀的前发力模式的运动员,建议从国家层面进行技术训练方法的培训,以整合和统一技术训练方法,才更利于选择技术风格一致的运动员进行配艇;

(3)桨力—桨角曲线轮廓稳定系数和桨力—桨角曲线力量峰值稳定系数越小,表明运动员的技术动作稳定性越好;

(4)本研究中的12名运动员个体专项能力有所欠缺,尤其体现在单位体重最大桨栓力明显偏低,导致其运动表现与高水平运动员存在显著性差异,建议增加个体专项能力训练。