中美中级汉语教材词汇选择差异研究

2019-05-08邓珏

邓珏

摘 要: 对外汉语中级阶段作为承接初级、迈向高级阶段的桥梁,在整个汉语教学过程中起着关键性的作用,这一阶段的词汇教学广受关注。本文选取中美两国编写的两套主流中级汉语教材《超越》和《发展汉语》进行词汇选择方面的比较,探究两国在词汇的教学目标、数量把控、语法功能、文化内涵、语体色彩方面的差异,得出中国大陆教材整体要求高、难度较大和美国教材在交际性上略胜一筹的结论。这对中级汉语教材词汇部分编写,具有一定的启示。

关键词: 汉语教材 词汇选择 中级 中美对比

词汇是语言的三要素之一。词汇教学贯穿对外汉语教学的始终,在对外汉语教学中处于中心地位。中级阶段是汉语学习者由初级向高级过渡的关键时期,这一阶段的词汇学习在整个学习过程中至关重要。海外汉语教学实践表明,在汉语教学取得重大进展之余,中国汉语教材在海外也出现一些“水土不服”的症状(徐弘,冯睿,2005;徐家祯,1996;刘月华,2002),教材的词汇选择是值得进一步讨论的话题。中国大陆和美国本土的中级汉语教材在词汇的选择上从指导理念到词汇的数量和呈现形式上都存在差异。

随着对外汉语教学热的升温,国家汉办先后颁布《汉语水平词汇与漢字大纲》《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》《新汉语水平考试大纲(HSK1-6级)》等第二语言教学大纲以指导和规范汉语教材编写和教学活动。20世纪90年代美国外语教学学会推出后经修订的《21世纪外语学习准则》及其中最重要的5“C”原则(Communication沟通、Cultures文化、Connections贯连、Comparisons比较、Communities社区)成为该国外语教学的指导原则。我国颁布的各类汉语学习大纲和5“C”最显著的差别在于我国大纲明确指出了各个级别汉语学习者应掌握的语言知识点数量和具体项目,而5“C”原则和ACTFL Proficiency Guidelines仅仅是对学习者在语言能力应当实现的目标进行描述。

AP(Advanced Placement)课程和考试是完美贯彻了5“C”和三种交际模式精神的经典范本。AP是由美国大学理事会主办的“大学先修课程”的简写,是一种将大学课程下放到高中,供学有余力的优秀学生选修并参加考试,分数达标后可以充抵大学学分的考试。没有具体的语言大纲并不意味着AP课程和考试是“漫无边际”的,王若江(2006)[1]指出,AP考试在学习的总体目标和三种模式的框架下,从某种意义上说还是提供了隐性的纲目标准,既完成了交际任务又实现了目标。

《超越(CHAOYUE—Advancing in Chinese)》(2010)是由威斯康星—密尔沃基大学(University of Wisconsin-Milwaukee)的陈一芬团队编写的、由哥伦比亚大学出版社出版的AP中文教材。这是一本旨在帮助美国高中生达到汉语中高级水平并应对AP中文考试的教材,是一本有很强国别性并具有应试性质的综合教材。刘珣主编的《发展汉语·中级综合(第二版)》(分为Ⅰ、Ⅱ两册)(以下简称《发展》),由北京语言大学出版社出版,是一本适合中级水平学习者进行为期一年学习的高校汉语综合课教材。两套教材在各自出版的国家都被广泛使用,均有主流代表性。本文旨在通过对两套教材词汇部分的比较,探究两国在中级阶段词汇教学的不同理念,为今后的中级教材编写提供相关启示。

经过对两套教材词汇表的分析比较,可以总结出以下五点差异:

一、词汇教学目标差异大,中国教材对学习者词汇的认知和记忆要求高于美国教材。

关于中级阶段学习者的主要任务,现在我国的主流观点是“一方面尽可能地扩大词汇量,一方面在词的意义与联系方面下功夫,语法内容亦重点在于谈词的语法意义”[2]、“同时进一步加深学生对两种不同语言的词语各方面差异的认识,并学习更正确地运用这些词语”[3]。这一阶段从美国的外语教学观念看来仍是一个稳固基础的时期,并不是一个突飞猛进的大幅提升期。作为美国高中和高校使用最广泛的汉语教材《中文听说读写(Integrated Chinese)》的主要编写者之一,刘月华根据美国汉语教学的实际情况,提出这一阶段的学生“顾不上扩大词汇量,更顾不上辨析同义词、近义词”[4],他们的主要精力应该放在学习规范的口语、培养语感、巩固基本语法和句型上。

两套教材都把词汇表中的词语分为一般掌握词语和核心词语两类。一般词语只要求学习者认识,核心词语则要求学习者在口头交际和书面交际中使用。

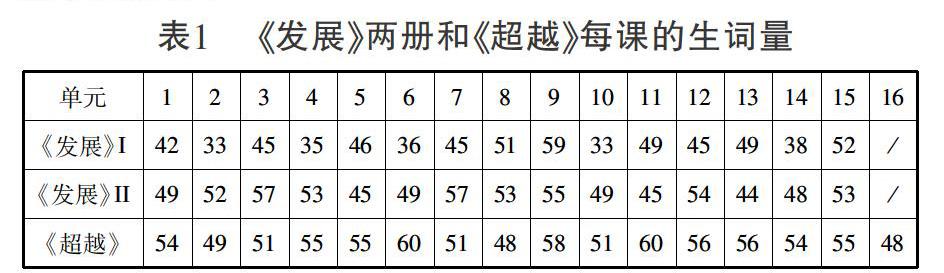

在两套教材词语的数量上(本研究只统计了词汇表中出现的词语,包括专有名词,页下注中的词语没有计入总数),《超越》的18个单元中有2个复习单元,没有生词的学习,其余的16个单元均有生词。16个单元共计861个词,其中核心词语有617个,占总词数的71.67%。其总词数只占《发展》两册书总词数的一半,而其核心词语数量与《发展》两册书却相差无几。由此可以看出,《发展》让学生接触到数量极多的词语,这无疑可以扩充学生的语料库,但是这1400多个词中要求学生重点掌握的不到一半。相比之下,《超越》的这一核心词比例显得更合理,学习者无须为了过多的非核心词语而花费太多时间和精力,所学的大部分词语都是核心词语,学习后在口头和书面交际中使用的概率非常高,很有成就感。

表1 《发展》两册和《超越》每课的生词量

二、在繁简字形、各主要汉语使用地区词汇的兼顾上,美国的教材考虑更全面。

《发展》主要面向在中国大陆的汉语学习者,词语的选用完全是以大陆的习惯为准则的。《超越》这本书考虑到从中国大陆及中国香港、台湾地区移居美国的华人,在一些词语上使用的差异及标注语音的不同方法,收录了对同一事物或意象所使用的不同词语。

《超越》除了收录表述性差异词语外,还选用了由于主要面向的学习者所在地区社会体制、意识形态、风土人情与《发展》的不同而产生的非表述性差异词语。如“小费”“常青藤”“本州”等词反映了美国特有的生活方式和文化习惯。这些词汇的输入提高了美国学习者把自己的日常生活和汉语联系起来的积极性,让他们更愿意并且更有自信用汉语表述自己生活环境中的事件,有利于达到5“C”中“社区”(Communities)原则提到的“学生在学校和学校以外的环境使用中文”的目的。当然,这种做法是有利有弊的,“编者在选词上都比较重视在本地域的实用性,反过来说,这种选词原则又会不利于在其他地域的交际”[6]。

三、中国大陆教材重词汇的语法形式,美国教材重词汇的语义和语用。

两套教材词汇表中可以观察到的一个较为显著的差异是《发展》的每个单词都标注了词性,但《超越》中完全没有体现这一点。原因之一是《发展》列出了切分到最细的词语这一层级,以便介绍每个词语的词性。《超越》词汇表中的很多项目并不单纯以词语出现,而是以词组、短句的形式呈现,如“打麻将”“戴赚点儿钱”“谈得来”“棒极了”等,加深他们对一些固定搭配或常用习语、短语的印象。这一安排可以达到刘月华对中级阶段学习者提出的培养语感的目的。

一个更深层的原因是中美两国在外语教学上一个不同的理念:我国外语教学看重与语言知识的掌握和语言形式的正确性,美国的外语教学重视语言能力和语用能力的掌握、试图淡化对语法知识的强调。《AP中文课程大纲》明确提到语言能力的培养高过单纯的语法知识掌握的理念。曾妙芬如此阐述了课堂的语法教学理念:“沟通式的教学法不强调教语法,而强调语用,也就是能适当地在真实语境中使用语法。因此,课堂教学不谈论语法,将谈论语法的时间减至最低,尽量创造适当的教学语境,制造机会,让学生灵活地使用语法结构,表达自己的想法和意见。”[6](55)尽管如此,参考现今美国高中和大学使用最广泛的汉语教材《中文听说读写(简体字版)》(第4版,2017),每课的生词还是标出了词性。标注词性这一做法成为现在市场上通行的大多数针对外国学习者的权威汉语词典的共识。词性标注意义何在?词性标注首先可以帮助学习者“明确词和非词的界限”[7](45),区分词和不成词语素。对于以汉语为母语的人来说,他们可以凭借熟练的汉语语感判断一个语言单位是词还是不成词语素、是否可以单用。对于没有这种语感的第二语言学习者来说,脱离了对一基本理解,混乱和误用不可避免。在理清这一基本概念后,学习者需要意识到词义和词性之间一一对应的关系,“词义和词性的关系是密切相关的。有什么样的词义就会反映出什么样的词性,反之,有什么样的词性,也就会有什么样的词义。词性不同,释义的方法也就不同”[8]。孙德金指出:“词性标注的主要作用是指导造句,而不是构词。”[7](44)

四、美国教材选用的词汇主要对中国传统文化进行了介绍,而中国教材中的相关词汇则更多涉及当代中国的社会生活与中国人的价值观。

《超越》中大量出现如“剪纸”“鞭炮”“布袋戏”“打麻将”等具有非常浓厚的中国文化气息的词语。这是5“C”之一“文化”(Cultures)原则的渗透,有利于学生了解在以中文为母语的世界各区域中具代表性的中国文化习俗及其意义与价值。中国大陆教材一般会选择在初级阶段介绍中国的文化传统和风俗,《发展》的中级阶段教材则是选择了反映当代中国社会生活和人际关系的词语,如“婆婆”“面子”“人情”等。科技、网络、环保等富有时代气息的词语大量出现在两套教材中,体现5“C”之一的“贯连”(Connections)原则,让学习者在学习汉语的过程中增加并强化了与其他学科知识的联结。

五、中国教材词汇多为书面体,美国教材的词汇多为口语体。

《发展》每单元由两篇一千字左右的课文组成,所有的单词均出自课文,是一种以课文为依托的词汇学习。课文均选自中文报刊,后经过加工、改编,其中叙事性的文章占主体,也有少部分说明性的文章。这些正式语体的文章决定了教材所选择的词语在语体上以书面语体为主。20世纪80年代,交际法取代了长期占据主导地位的语法翻译法和后来的听说教学法,成为直至今日美国的主流外语教学法。交际法中所指的交际包括口头交际和书面往来。Savignon(1998)[9]阐述了交际法所包含的三要素,即表达、理解诠释和语义协商。《超越》中每个单元围绕一个主题展开,由日记、书信、人物对话、连环画、采访问答等多种形式的短小文书组成。作为与交际法联系最紧密的教学方法,任务型教学法被广泛应用到《超越》的各个单元中。学习者要在完成如辩论、采访家人或朋友、制订旅行计划、制作任务解决方案并陈述等各式各样的任务中学习和提高语言的运用能力。同时,此教材中每个单元提供了較广范围内和单元话题有关的词语,但是词语之间的联系相对而言没有《发展》中那么紧密。

通过两种教材中出现在生词表中的词语(不包括专有名词)与《汉语水平等级标准与语法等级大纲》(简称《大纲》)的对比,可以得出以下词语分级的数据:

表2 《发展》两册合计和《超越》词语分别在《大纲》中的分级情况

《发展》两册书合计词语的上纲率达到76.37%。除去超纲词外,乙级和丙级词语占所有词语中的比例最大。《超越》词语的上纲率达到65.27%。除去超纲词,甲级和乙级词语占所有词语中的比例最大。通过比较可见,《超越》主体词汇还是汉语中的最常用词,《发展》主要向学习者介绍了使用频率略低、相应的掌握起来难度更大的词语。

美国汉语教学最终的追求是“成功的交际才是目标;语言的恰当性和准确性只是达到那个目的的手段”[10](14)。“课堂至少50%以上的时间花在以学生为中心的互动活动上”[10](12)是《AP中文教师指引手册》给中文课堂设计提出的建议。尽管在前言部分,《发展》提到教材对交际情景、活动任务的注重和对学习者语言交际能力的培养,但从其词汇的常用性和课文文体的单一、练习部分偏重书面练习看,《超越》在交际性上比《发展》略胜一筹。

通过以上比较,我们可以看出中美两国教材词汇选择上折射出的理念差异。HSK考试和AP中文考试的考查方式在很大程度上决定了两国教材的差异。与美国对语言学习者中级阶段的要求相比,中国的汉语教学大纲对学习者在词语的认知、记忆及逻辑思维的培养上提出更高的要求,有助于日后综合语言能力的稳步提升。與此同时,我们也看到美国教材在词汇选择方面对交际法教学理念的落实。

参考文献:

[1]王若江.关于美国AP汉语与文化课程中三种交际模式的思考[J].语言文字应用,2006(S1):45-50.

[2]李金钞.中、高级阶段的词语教学[A].世界汉语教学学会.第三届国际汉语教学讨论会论文选[C].世界汉语教学学会,1990:5.

[3]胡明扬.对外汉语教学中语汇教学的若干问题[J].语言文字应用,1997(01):14-19.

[4]刘月华.关于中文教材课文的一些思考[A].世界汉语教学学会.第七届国际汉语教学讨论会论文选[C].世界汉语教学学会,2002:9.

[5]李丽君.大陆、台湾、美国出版的五套基础汉语教材词汇选择的分析——兼论基础汉语教材词汇选择原则[A].世界汉语教学学会.第三届国际汉语教学讨论会论文选[C].世界汉语教学学会:世界汉语教学学会,1990:9.

[6]曾妙芬.推动专业化的AP中文教学——大学二年级中文教学成功模式之探讨与应用(繁体)[M].北京:北京语言大学出版社,2007:118.

[7]孙德金.略谈词性标注的目的性问题[J].语言文字应用,2004(02):43-46.

[8]陈瑞国.词典标注词性浅谈[J].理论学习月刊,1994(09):47-50.

[9]Savignon, S. J.. Communicative Ccompetence: Theory and classroom practice, 2nd edition[M]. New York: McGraw-Hill, 1998.

[10]Tseng, Miao-fen. AP Chinese Language and Culture Teachers Guide[M]. Charlottesville: The College Board, 2007.