财政支出政策、收入水平与居民幸福感

2019-05-07黄曦傅红春

黄曦 傅红春

摘 要:基于2010—2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,以居民收入水平为中介因素,从政府财政支出政策对居民幸福感的影响角度出发,考察政府财政支出对居民幸福感的影响。考虑到城乡差异,在控制时间效应和地区效应的条件下,采用稳健性回归分析。研究发现:财政支出对居民幸福感的影响系数为1.341,即财政支出能够影响居民幸福感;财政支出与居民幸福感之间存在显著的“倒U”关系,即居民幸福感水平先随着财政支出的增大而增加,其后随其增大而减小;居民收入在财政支出作用于居民幸福感的机制中起到部分中介效应。因此,综合考量收入水平、财政支出,科学设计财政支出政策,有助于建立以幸福为核心的社会发展体系。

关键词:财政支出;收入水平;居民幸福感

中图分类号:F812.0 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2019)02-0038-07

一、引言

习近平总书记在十九大报告中强调中国特色社会主义进入新时代,揭示我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[1]。十九大对于我国社会主要矛盾的最新解读,强调了经济发展不仅是“量”的发展,更是对“质”的要求。改革开放以来,尽管我国经济增长迅速,但也凸显出一部分发展不平衡不充分的问题,如收入分配问题、住房问题、生态环境和公共品无差别供给等,这些问题在不同程度上影响居民的幸福感。人们对美好生活更多样化、多元化的定义,也需要我们克服经济发展的不平衡和不充分,以更好地提升人民生活的幸福感。

财政支出政策是政府调控宏观经济、收入再分配的主要政策手段,可分为购买性支出和转移性支出,包括公共安全支出、国防支出、一般公共服务支出、科教文化支出、医疗卫生以及社会保障和就业支出等。财政支出受限于财政收入,而财政收入主要来源于税收,因此税收对财政支出具有重要影响。税收一方面对政府而言是收入,另一方面也是公民的负担。同时,财政政策中由于存在转移支付和公共产品等购买性支出,因此存在两面性,即是政府负担的同时也是公民部分福利的来源。而目前政府的行政治理目标愈加关注提升居民的幸福感,所以政策制定者在考虑财政支出政策的实施效果时,也需要考虑支出政策对于居民幸福感是否有影响,影响有多大。

近十年来,学者们对于居民幸福感影响因素的研究表明,居民收入对于居民幸福感的获得起到至关重要的作用。李启明等通过对17个省、直辖市的42个大中小城市居民进行综合幸福感问卷调查,综合经济收入与幸福感的关系,发现二者呈现出显著的正相关关系,说明在现阶段经济收入仍然是影响我国城市居民幸福感的重要因素[2];陈芬等运用格兰杰因果关系检验和相关性分析,对湖北省城镇居民人均可支配收入与居民幸福指数的关系进行了实证研究,得出居民实际可支配收入是影响居民幸福度的重要因素的结论,但幸福度随收入增加会面临一个拐点,过了拐点,幸福感将不会随着收入的增长而增加[3]。由此可见,收入来源、收入保障和收入平等性等与居民幸福感同样存在显著关系。从居民拥有的资产性收入角度来看,吴丽民等使用2009年浙江日报社关于浙江省9个小城镇居民幸福感的数据进行研究,发现资产与同时期幸福指数以及预期5年后的幸福状况存在显著的正相关关系,表明政府可以通过制定保护并提高居民财产性收入、扩大并稳定资产性投资渠道等相关政策来提高全民幸福指数[4];刘宏等通过数据分析,认为当期收入、财产性收入、房产财富对居民幸福感存在显著的正向影响,并认为永久性收入和房产财富对居民幸福度的正面影响要强于当期收入[5]。从低收入群体和高收入群体的差异性角度来看,徐延辉等面对当代经济社会快速转型所带来的贫富差距现象和社会矛盾,利用社区能力理论,对低收入群体幸福感获得机制进行了探讨,认为家庭和个人的绝对收入对低收入居民的幸福感没有显著影响,但是居民对收入差距的认知则会影响幸福感,建议政府进一步理顺收入分配体制,通过对基层社区公共服务的财政支出,提升低收入群体的幸福感[6];丘海雄等从效用论和互动论出发,通过问卷调查发现,低收入群体幸福获得更多源于收入水平的提高,而中上收入群体幸福获得则主要归结为社会互动的增加[7]。从收入保障性角度来看,杨胜利等采用中国家庭收入调查2009年的数据,对收入、保险与居民幸福感的关系进行了实证分析,提出政府应加强社会保障制度的顶层设计,统筹和完善现有城乡养老、医疗保险的保障体系建设,尤其是加强对农村的支持力度,从而全面提升城乡居民的幸福度[8]。

在以往的研究中,通常将收入作为解释变量,研究关注点主要在“收入幸福悖论”,而涉及财政支出政策对幸福感影响的研究较少。所以本文尝试从财政支出政策对幸福感的影响这一视角出发,在充分考虑不同地区、不同省份之间差异的情况下,利用CGSS微观调查数据,分析财政支出政策对于个体主观幸福感影响的传导机制,并深入解析财政支出政策、收入水平对微观个体主观幸福感的效应。

二、机理分析

(一)财政支出政策调节收入水平的机理分析

由于财政支出政策需要综合考虑财政支出政策本身以及税收政策(税收作为财政收入的主要来源,对财政支出预算和财政实际支出存在影响),所以分析财政支出政策调节收入水平需要充分考虑税收政策。

在宏观层面,财政政策对收入总量存在影响。根据国民收入核算恒等式Y=C(Y,T)+I+G+EX,财政支出和税收分别通过乘数效应对国民收入产生影响,尽管存在挤出效应,但由于财政支出的乘数为正,税收乘数为负,依然使得财政支出对国民收入产生正推力,税收产生负推力,并且财政支出的影响效果大于税收的影响效果。

在微观层面,财政支出通过购买性支出和转移性支出对社会物质生产产生影响。其中购买性支出是政府的市场性再分配活动,对社会生产和就业的直接影响较大,执行资源配置能力较强。转移性支出通过社会保障支出和政府补贴的形式,表现政府非市场性再分配活動,对收入分配的影响较大,执行收入分配的职能较强。再次分配的收入调节主要依靠与居民息息相关的财产税、所得税和一些政府的转移支出。初次分配注重效率,再次分配注重公平,因此在再次分配阶段,平衡中低收入阶层的收入水平具有公平的重要意义。主要调节机制如下:第一,政府税收收入和转移支付在“量”的方面的选择。如果政府加强所得税、财产税等税收的征收力度,减少转移性支出,政府的收入将会增加,而企业和居民的收入将会减少,再次分配的政策方向更倾斜于政府方面;如果政府降低所得税、财产税等税收的征收力度,增加转移性支出,政府的收入将会减少,而企业和居民的收入将会增加,再次分配的政策方向则更向企业和居民方面倾斜。第二,再次分配的政策倾斜方向不同,企业和居民的收入水平就不同,同时消费能力和消费水平也不同,并且再次分配中,主要依靠财税政策进行调节,因此市场机制的参与比较低。第三,财税政策的制定离不开收入分布情况、针对的人群以及政策整体支出和来源三个部分。根据国际经验,不同地区财税政策隐含的再分配潜力不同。对于人均GDP较低的贫困地区,财税政策的调节作用较强,原因在于满足基本生活水平的消费支出占据了贫困地区居民收入中大部分比例,因此个体收入的再分配能够有效提高贫困人口的边际效用和幸福度。对于人均GDP较高的发达地区,当地居民的收入已不仅仅是用于满足基本生活需要,所以对收入再分配的调节更多倾向于教育、健康、社会保障、住房、文化、体育和娱乐等方面的社会支出,因此,相对贫困地区财政政策对于发达地区边际效用的影响较弱。

(二)收入水平影响居民幸福感的机理分析

Brickman et al.1971年提出了“适应水平理论”,该理论认为:人们对于新环境会有强烈的适应能力,并且人们对于正向新环境的适应能力尤为强烈[9]。对收入水平上升带来的刺激,人们会在短时间内适应,从而适应高水平的生活品质,形成适应高收入水平的心理状态。一个典型的例子:那些购买彩票中奖的居民,往往在中奖后短时间内幸福感有了巨大提升,但往往随着逐渐适应收入水平的提升,其幸福感水平反而会逐渐回到未中奖之前的状态。同时,学者们认为,人们对于损失所带来的负面感觉比获得所带来的正面感觉更加强烈,即人们对于损失的关注度远远大于对于同等收益的关注度。

基于适应水平理论,进一步探讨收入水平对于幸福感的影响。人们对于连续重复的收入增加会逐渐适应,并进一步降低由收入增加而带来的幸福感提升。结合欲望理论分析,一方面,人们对于收入水平總是有无限的欲望,因此收入的上升总是达不到人们无限的欲望水平;另一方面,收入的增加犹如购买彩票一样,随着人们适应了上涨的收入水平后,又会产生更高的欲望水平。综合效应导致尽管收入水平上升了,但如果收入的上升没有达到人们的预期水平,这种收入水平的上升并不会带来幸福感的提升。

适应性理论、欲望理论表明,在人们整体收入水平提升的同时,人们会更加关注社会财富的公平分配问题。并且在人们收入满足基本需求以后,由于适应性心理的存在,收入水平的增加对幸福感的影响效应越来越低,最终整体效应降为0,因为在满足基本需求以后,人们更加关注于收入之外的需求,包括教育、医疗等社会公平性以及更高层次的需求。基于此,本文尝试用CGSS微观调查数据,分析财政支出、收入水平对微观个体主观幸福感的效应。

三、模型设定、指标选取与数据来源

(一)模型设定

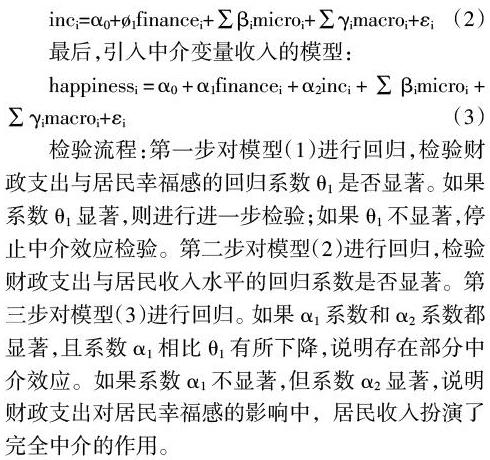

本文主要考察财政支出及其通过居民收入水平对居民幸福感的传导作用,研究财政支出是否通过收入的中介效应对居民幸福感产生影响。温忠麟等在结合Judd等提出的不同检验方法的基础上,构造了一个综合中介效应检验程序[10]。本文将采用该检验程序进行中介效应检验,具体检验流程见图1。

检验流程:第一步对模型(1)进行回归,检验财政支出与居民幸福感的回归系数?兹1是否显著。如果系数?兹1显著,则进行进一步检验;如果?兹1不显著,停止中介效应检验。第二步对模型(2)进行回归,检验财政支出与居民收入水平的回归系数是否显著。第三步对模型(3)进行回归。如果?琢1系数和?琢2系数都显著,且系数?琢1相比?兹1有所下降,说明存在部分中介效应。如果系数?琢1不显著,但系数?琢2显著,说明财政支出对居民幸福感的影响中,居民收入扮演了完全中介的作用。

模型中happinessi表示第i个样本的幸福度,以数值5、4、3、2、1分别表示非常幸福、比较幸福、说不上幸福或不幸福、比较不幸福、非常不幸福等五个层次。幸福感的取值从5到1,离散但有顺序,因此适用于本文的模型是序数模型形式。为了控制时间和地区效应,本文在计量回归中控制了时间虚拟变量和地区虚拟变量。

(二)指标选取及说明

具体变量设置情况如表1。

被解释变量的选取:根据本文研究需要,以居民幸福感为被解释变量。

解释变量的选取:主要解释变量为财政支出以及居民收入水平。

控制变量的选取:刘同山等研究发现,自评的家庭经济等级、自身所处的社会阶层与变化等对幸福感的影响比较显著[11]。考虑各省的人均GDP、通货膨胀率以及城镇化率等为宏观层面影响居民幸福感的变量,居民的性别、受教育程度、年龄、就业状况、经济阶层以及家庭经济地位等为微观层面对居民幸福感产生影响的变量,本文把宏观和微观这两大类变量作为控制变量,由此研究在控制这些变量情况下,财税政策和居民收入水平对居民幸福感的影响。

(三)数据来源

本文选用数据结合了中国各省份数据和微观调查数据,其中省份数据来自《中国统计年鉴》(2011—2016)。所使用的微观数据来自中国人民大学中国调查与数据中心所设计并执行的中国综合社会调查(CGSS)2010、2011、2012、2013、2015五年合并数据。该调查覆盖了中国28个省、直辖市、自治区(不含西藏、新疆、海南和港澳台),采取随机抽样方法,对10 000户家庭中的居民个人及家庭情况进行调查,具有全国代表性。本文使用的CGSS这5年的数据采用了相同的抽样框,进行了严密的分层三阶段概率抽样以确保样本的代表性和科学性。2010年调查了11 783个样本(31个省份),2011年调查了5 620个样本(26个省份),2012年调查了11 765个样本(29个省份),2013年调查了11 438个样本(28个省份),2015年调查了10 968个样本(28个省份)。

CGSS设置了关于幸福感的问题:总得说来,您觉得您的生活是否幸福?回答有:非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福与不幸福、比较幸福、非常幸福5个选项,对应将此5个回答的幸福感程度依次设置为1至5的整数。本文在原有数据基础上,剔除了个体收入水平值明显不合理异常数值,以及拒绝回答主观幸福感的个体数值,最终用于分析的样本数量为50 837个。

表2为描述性统计。据此可知:居民幸福感平均数值为3.810,接近“比较幸福”,表明居民整体幸福感水平相对较高,并且幸福感中位数也达到了4。解释变量财政支出平均值为4 107亿元,高于中位数3 760亿元,最小值为551亿元,最大值为12 828亿元,样本之间波动较大,分布很不均匀;居民收入水平平均值达到26 464元,最小值与最大值差别悬殊,居民收入水平分布不均匀。控制变量方面,居民年龄平均值高达48.64岁;男性比例达到48.8%,不足五成;家庭经济地位平均值为3.621,中位数达到4,表明居民家庭经济地位相对较高;而个人阶层地位平均值仅为4.205,表明居民阶层相对较低;居民工作的比例高达62.4%,有配偶的比例高达79.6%;考察样本中城市户口比例仅为45.6%;居民平均受教育程度高达8.678年,表明平均达到了初中教育水平。

四、实证研究

为使变量之间更具有经济学含义,同时从降低异方差的影响等方面考虑,对财政支出以及居民收入水平变量进行对数处理,得到财政支出通过居民收入对居民幸福感的调节作用。同时,为了避免异方差的影响,本文采用稳健性回归,并控制了时间效应和地区效应。

(一)实证结果分析

表3是财政支出通过居民收入中介效应作用于居民幸福感的检验结果。结果显示,回归(1)首先验证了财政支出对居民幸福感的影响是否显著,回归结果中财政支出的系数为1.341,且在1%显著水平上显著,表明财政支出对居民幸福感有显著的正向促进作用。而财政支出平方项系数为-0.096,且在1%显著水平上显著,表明财政支出与居民幸福感之间存在显著的“倒U”关系,即居民幸福感水平先随着财政支出的增大而增加,然后随其增大而减小。回归(2)中财政支出项的系数为-2.513,财政支出平方项的系数为0.157,且均在1%的顯著水平上显著,表明财政支出与居民收入之间存在显著的“U型”关系。回归(3)中,加入了中介变量居民收入项后,财政支出项以及居民收入项均在1%水平上显著,而且财政支出项系数由回归(1)中不加入中介变量的1.341下降为1.109,这说明居民收入在财政支出作用于居民幸福感的机制中起到了部分中介效应。

(二)稳健性检验

考虑到我国城乡居民在教育、医疗以及养老等方面存在显著的差异,因此分样本考察。按照地理位置不同划分为东、中、西三个部分,选取子样本进行稳健性检验。本文选取东部地区子样本进行稳健性检验,中部及西部地区估计结果与上文一致,由于篇幅限制本文未列示。

从表4来看,分地区估计结果与整体估计结果一致。回归(3)结果表明,财政支出对居民幸福感有显著的“倒U”关系,居民收入水平对居民幸福感有显著的正向促进作用。从回归结果来看,按地区划分的子样本回归结果与总体一致,居民收入水平在财政支出对居民幸福感的传导起到了中介作用,所以本文的估计是稳健的。

五、主要结论、政策建议及研究展望

(一)主要结论

本文主要通过居民收入水平这一中介变量,深入分析了财政支出对居民幸福感的影响机制。整体分析结果显示:居民收入在财政支出作用于居民幸福感的机制中起到了部分中介效应。财政支出对居民幸福感的影响呈现显著的“倒U”关系,财政支出对居民幸福感的影响系数为1.341,即居民幸福感水平先随着财政支出的增大而增加,然后随其增大而减小。

(二)政策建议

1. 建立以幸福为核心的社会发展体系。近年来,越来越多的学者指出我国已经进入了经济增长对幸福感提升逐渐减弱的阶段。因此,中国的经济发展应该从过去的粗放式、高投入的增长模式,转向坚持以人为本,注重经济增长的质量、收入分配的公平性以及与生态环境和社会环境的和谐发展。相比过去衡量社会发展的指标,幸福感指标维度更多,衡量方式更加深入。应建立以幸福为核心的政府绩效考核体系,将幸福作为一种新型的“政绩观”,以全面提高居民的幸福水平。

2. 高度关注中低收入阶层,注重中低收入阶层幸福感的提升。目前,我国仍有相当比例的居民处于中低收入阶层,而且这些阶层中存在的社会问题也非常严峻。由于低收入居民相比高收入居民有更强的收入边际效用,所以想要提升居民幸福感的整体水平,必须将重心放在中低收入阶层。通过改善中低收入阶层群体的生活状况,使我国居民的幸福水平全面提高。因此,社会资源应该更多向中低收入阶层倾斜,社会公共政策的制定也应该以保障中低收入阶层的利益为前提。

3. 财政支出方式的制定应该因地制宜,充分考虑地区经济发展水平和居民收入水平。根据地方居民的实际需要,制定与其需要相吻合的财政支出方向。各级政府在保证自身质量和经济效率的同时,保障收入分配体系的公平性,对公共资源的供给实施有效管理以促进社会的和谐发展。

(三)研究展望

本文目前的研究范围尚局限在封闭经济条件下,关于居民幸福感的解释变量选取未考虑到区域间生产要素的流动、产业结构变迁等市场因素。在未来研究中,我们希望能够打开封闭环境,区分各省份主要劳动人口所在的行业领域以及非劳动人口获得居民幸福感的效用指标,同时纳入更多的开放性元素,考虑除财政支出政策外的其他宏观政策效应与中观产业结构调整对于居民幸福感的影响。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28(01).

[2]李启明,陈志霞.城市经济和家庭经济对城市居民幸福感的影响机制[J].西南交通大学学报(社会科学版),2016,17(4):76-83.

[3]陈芬,朱新方,黄陈豆.城镇居民可支配收入与居民幸福指数的经济学思考[J].商业经济研究,2013(2):12-13.

[4]吴丽民,陈惠雄.收入与幸福指数结构方程模型构建——以浙江省小城镇为例[J].中国农村经济,2010(11):63-74.

[5]刘宏,明瀚翔,赵阳.财富对主观幸福感的影响研究——基于微观数据的实证分析[J].南开经济研究,2013(4):95-110.

[6]徐延辉,黄云凌.城市低收入居民的幸福感及其影响因素研究[J].经济社会体制比较,2013(4):158-168.

[7]丘海雄,黄嘉文.效用论、互动论与幸福感:解读中国的“幸福悖论”[J].安徽师范大学学报,2014(1):35-41.

[8]杨胜利,谢超,杨书华.收入、保险与居民幸福感研究——来自中国家庭收入调查的经验证据[J].云南财经大学学报,2016(3):69-80.

[9]BRICKMAN P,CAMPBELL D T. Hedonic relativism and planning the good society[M]// APPLEY M H. Adaptation-level theory.New York:Academic Press,1971:287-305.

[10]溫忠麟.张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[11]刘同山,孔祥智.经济状况、社会阶层与居民幸福感——基于CGSS2010的实证分析[J].中国农业大学学报,2015,32(5):76-84.

责任编辑:曹华青

Abstract: Based on the data of China Comprehensive Social Survey(CGSS) from 2010 to 2015, taking residents' income level as the intermediary factor, this paper examines the impact of government financial expenditure on residents' well-being from the perspective of the impact of government fiscal expenditure policy on residents' well-being. Considering the difference between urban and rural areas, this paper adopts robust regression analysis under the condition of controlling time effect and regional effect. The research finds that the influence coefficient of fiscal expenditure on residents' happiness is 1.341, that is, fiscal expenditure can affect residents' happiness. There is a significant "inverted U" relationship between fiscal expenditure and residents' happiness, that is, residents' happiness level first increases with the increase of fiscal expenditure, and then decreases with its increase. Residents' income plays a part of mediating effect in the mechanism of fiscal expenditure on residents' happiness. Therefore, a comprehensive consideration of income level, fiscal expenditure and a scientific design of fiscal expenditure policy will help to establish a social development system with happiness as its core.

Key words: fiscal expenditure; income level; residents' happiness