王羲之《十七帖》

2019-05-06解小青

□解小青

临习要点解读(二)

帖中很多字的结构,也表现出这种对立的统一,如欹与正、开与合、轻与重、疏与密等等,在不衫不履中又显庄重沉着。王羲之笔下,天机萌发,神姿高朗。具体到笔法上,除前文所述草法楷化的关系外,在一些具体方面也开后世新风:比如“点”的应用,被以后的黄庭坚、祝允明等书家吸收并发展为草书中特殊的“点”法构图。

《十七帖》作为章草和今草过渡、结合的作品,充分表现出古质今妍的对立统一。似拙而峻,似朴反俏。作为章草之“古”的一面,它首先表现出的是草法“简约”,笔简意深;其次是“古拙”的意趣;再次是侧锋用笔,隽拔果敢,刚烈处如昆刀断玉。若从今草之“今”的角度看,以上这些又表现出对立的完整性,如简约之外的缠绵,摆动牵连,神情相属;古拙背后的流媚,游丝袅空,对应成趣。既有元气狼藉、布衣荆钗之朴厚,又有一气呵成、如火箸画灰之欢跃。轻掷牵丝,缱绻可爱,婉婉暧暧,骆驿迁延,串联出全篇的完美统一。

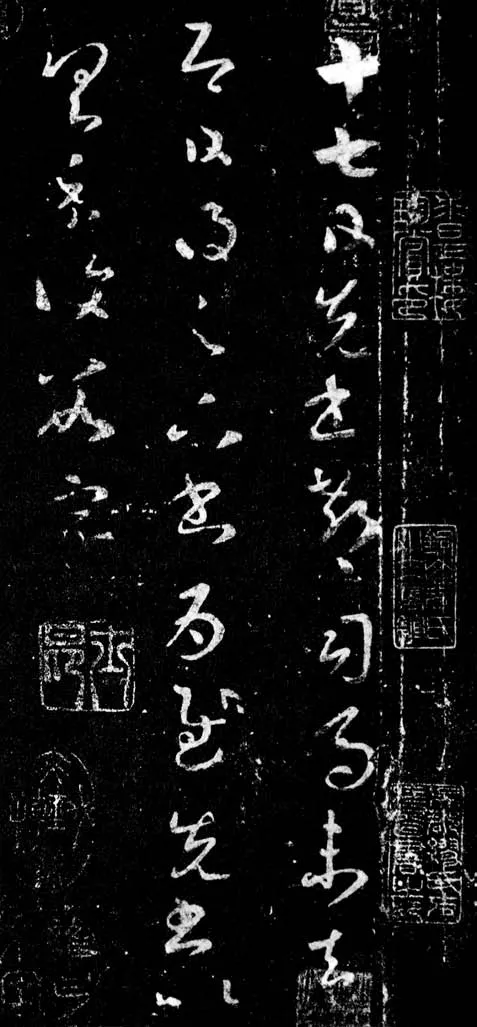

《郗司马帖》

【释文】 十七日,先书,郗司马未去。即日,得足下书为慰。先书以具示,复数字。

第一行:“十七”二字,重笔撑开,真如折钗股。“未去”二字又轻舒逸毫。一行之内,首尾形成粗壮与飘逸之对比。

第二行:大大小小,自然随势,意态温文,气韵通顺。

《逸民帖》

【释文】 吾前东,粗足作佳观。吾为逸民之怀久矣,足下何以方复及此,似梦中语耶!无缘言面为叹,书何能悉。

第一行:“东、粗、足”三字,收笔似重,却又挑锋而起,章草意味颇浓。

第二行:“逸”字末笔收束和“民”字竖提相承,遥相呼应,草书中这种“暗送秋波”的呼应比“手拉手”的难度更大。“怀”字右上扬出,好像一顶夸张的帽饰。“久”字末笔捺画,如古木磊,用笔上先铺后拢,尽显一波三折之美。

第三行:“复”字末笔极力下压,以和左边拄倚平衡。“中”字短竖,“耶”字长竖,全行至此气势一抒。

第四行:“言面”一带而下,使“面”字的方框不显突兀。“叹”字突出上对点,极力撑开,与右边草写的“欠”字形成收放疏密的对比。

草书,其实最关键还是“气”。“气”顺畅与否,决定着全篇的成败。《十七帖》中,行吟坐咏,深得动静之趣。细审其布局,或者倾身相接,兜住下注之气;或者顾盼之间,险绝在理;或者收束开放,拄倚平衡;或者悠悠忽忽,倏然而远;或者探出煞尾,霸气十足;或者灵巧一搭;或者斫拂挥洒……

无论怎样的组合安排,都得到了气势抒张的效果。此外,笔者认为《十七帖》更显高明的地方还在于气脉隔行不断。由此,我们也可以体会古人用心常在无笔墨处的道理。

《十七帖》本是王羲之的一组手札,探问抒情,意不在书,并非我们今天严格意义上的书法创作。所以,怎样从小尺幅中透展出大气象,得到运笔和布局的规律,并运用到我们自己的创作中,也是临习此帖要着重思考的问题。

看《十七帖》,可以感觉其拂拂灵气扑面而来,真是处处通情,处处醒透,萧散闲逸,高情不尽。临习者多加玩味,自有参悟。本次课程取吴宽本,并试逐帖解析临摹要点。