泾水悠悠话豳风甘肃宁县石家墓地2018 年考古发现与收获

2019-05-03王永安

文 图/王永安

石家墓地南区2018 年发掘区域

石家墓地自2016 年抢救性考古发掘以来,高等级贵族墓葬屡见不鲜。其文化内涵复杂,族群属性至今仍扑朔迷离,引起了考古学界的高度关注。石家墓地考古发掘分南、北两区,2018 年甘肃省文物考古研究所对南区西南部东侧、西侧区域开展发掘,清理出东周时期墓葬12 座、车马坑1 座;北区属于配合基本建设项目,由甘肃省文物考古研究所和洛阳市文物考古研究院联合展开,共清理东周时期墓葬133座。

北区墓葬分布密集,未有打破关系。墓葬形制以南北向竖穴土坑墓为主体,另发现少量东西向竖穴土坑墓。北区墓葬整体面积小、埋葬浅,有葬具者多为单棺,葬式以屈肢葬为主,随葬品出土极少,属于平民墓地。

相较于北区,南区墓葬分布稀疏,同样未发现打破关系者。墓葬形制皆为南北向长方形竖穴土坑墓,有葬具者分一椁一棺、一椁一重棺、重棺、单棺。葬式明确者,除1 座为仰身直肢葬外,其余为屈肢葬。南区墓葬整体面积大,埋葬深,葬具形式多样,葬式同样以屈肢葬为主,等级较高,属于贵族墓地。

“折”在《仪礼·既夕礼》有载:“至于圹……藏苞筲于旁,加折,却之。”郑玄注云:“折,犹庋也,方凿连木为之。盖如床,而缩者三,横者五,无箦。窆事毕,加之圹上,以承抗席。”北京大学考古文博学院高崇文教授依据郑玄对“折”之注解,认为“折”是用横竖木条构成的木框架,支撑在椁室上部,以承抗席。

新的椁室构筑形式

“折”之遗存发现

石家墓地北区2018 年发掘区域

南区M6 随葬有7鼎,一椁重棺,发现置翣6 处,属大型墓无疑。构筑时在椁盖之上先覆盖一层席子,周缘置于二层台之上,四周席面上每间隔一段距离发现有方形或圆形小孔,推测可能是为防止席子滑落所楔的木质方形或圆形铆钉。席子下见棚板,由圆木组成,搭建于东西二层台之上,之间间隙较宽。圆木下四周预留较窄台面,上有整木遗存,围构成类似“井”字形结构。南北各有两条横木,东西两端嵌进二层台槽内,东西各有两条竖木紧贴于南北横木之间,可能与文献记载的“折”相关。“折”之下东西两侧各发现3 个对称挖槽方形立柱,平面呈南北向长方形,大小相当,其作用为支撑东西两侧竖木。

M54 随葬3 鼎,一椁重棺,属中型墓。椁顶以东西两侧竖木与南北两端横木组合,呈“井”字形结构。其中竖木两端挖槽伸进,横木搭在竖木之上,可能也是文献记载的“折”,而横向棚板搭建于“折”之上。

“题凑”早期表现形式

图① M166 外侧柱洞及木椽堆砌结构

图② M166 内侧周围柱洞

图③ M166 单棺周围木框结构复原

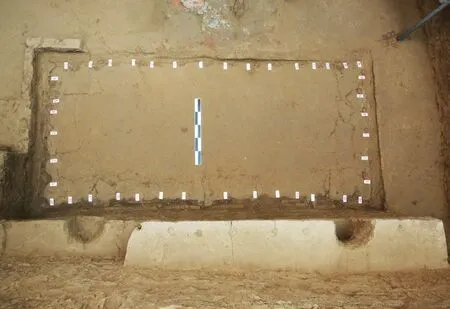

M166 上层棺床(輁轴)

南区M166 随葬3 鼎,单棺,为中型墓。棺外发现一木框结构,平面呈竖长方形,木框四周形制结构较为特殊,由竖向、横向木椽上下交错叠压堆砌8 层,最底层竖向、横向木椽平铺,置于墓室底部预留沟槽内。沟槽略低于墓室底部,最底层以上的竖向木椽之间有间隙,便于横向木椽穿插。木椽内外两侧各发现对称的41 处圆形柱洞,解剖后发现对称柱洞底部相连接,原是一条整木,置于沟槽内呈“U”形,以固定上下堆砌之木椽。“U”形木槽外东西两侧南北近两端各发现2 个半圆形柱洞。该半圆形立柱可能是固定“U”形木槽,以防向外垮塌。

这种棺外顺墓壁方向以长木椽纵向放置,短木椽与长木椽交错横向垒砌,形成的木框结构,我们认为可视作一重椁。其构筑方式与“题凑”的砌筑方法相类似,可看作“题凑”的一种早期表现形式。相似的考古资料在战国时期辉县固围村2 号墓也有发现,不过石家M166 不同于一般“题凑”砌筑方式,是在内外之间构筑一重“U”形木槽,木槽东西两外侧南北两端又各加固一根半圆形立柱,起到保护“题凑”、防止垮塌的作用。

“輁轴”在《仪礼·士丧礼》有详细说明,“升棺用轴”,“迁于祖,用轴”。郑玄注:“轴,輁轴也,輁状如床,轴其轮,輓而行。”又云:“轴状如转辚,刻两头为轵,輁状如长床,穿桯前后,著金而关轴焉。”郑玄解释,輁轴就像一个长方形床框,在前后安装一滚动的圆木轴,在丧葬过程中,用其移动棺柩。士在殡宫中升棺时用輁轴,将其迁徙至祖庙时仍用輁轴。

饰棺组合中的棺床遗存

MK2 车马出土全景

2017 年清理的南区M257 早期即已被毁,所幸的是,椁底板之上发现了几根南北向木板,结合木棺出土位置较椁室底部有近一米的淤土层,我们大致认为这几根木板可能是棺床遗存。M166 单棺下也发现了两层木质棺床,保存完整、结构复杂,让我们对这一时期棺床遗存有了更清晰的认识。M166 上层棺床面由木椽围构,呈“口”字形,上平铺南北向木板5 块,竖向搭建于“口”字形框架上。床面以下发现两根东西向圆木,镶嵌于床框上,靠近“口”字形框架南北两端,可以滑动,可能就是文献记载的“輁轴”遗存。同时,M166 出土3 鼎3 簋,礼制上也符合“士”使用“輁轴”的规制。下层棺床床面由3块南北向木板组成,木板下发现北、中、南3 道枕木,其东西两端紧靠于木框内侧。

车马坑的新发现

2018 年的工作中清理出南区车马坑1 座(MK2),为南北向竖穴土坑。车马同坑,分层放置,马上车下。车1 辆,为拆装。马30 匹,又可分两层,葬式较乱。而之前在2016 年发掘的MK3、MK5皆为东西向,车马均作驾乘状。产生这种差异的原因主要是所处年代的不同。从MK2 出土车器,如铜軎、铜䡇饰等特点来看,车马坑年代大致在春秋早期。MK3、MK5 出土同类器的年代整体偏晚,已至春秋中期。

MK5 第2 辆车舆内铜翣

MK5 出土铜翣

与此同时,我们对南区MK5 进行了解剖。MK5 车马坑殉车5 辆,东西向纵列,其中第1 辆车无马,推测可能为辇车;第2—5 辆车为一驾两马,车舆内均发现有御马器—辔衔2 组,对应每驾车马个体。另外在解剖第2、3 辆车舆内东南部时,发现成对铜翣,上下叠压。翣形制较为特殊,整体呈“山”字形,与翣首缀合为人形饰铜片,两侧隆起似两眼,中部隆起勾勒出纵鼻,鼻两侧有横向“L”形胡须,裆部似阔口,边缘正面或背面有间隔向上翻起的锯齿形铜片,似牙齿,区别于墓葬内出土铜翣形制。这也是目前国内铜翣在春秋时期车马坑内的首次发现。就其用途而言,学界多认为是作遮障棺柩之用,但在车马坑车舆内发现,可能另外赋予了礼仪、仪仗的功能,这一发现也有助于推动对相应车马性质功能的认识。更为重要的是,第2—5 辆车下发现殉人现象,共7 个殉人坑,第2辆车对应1 个,第3—5 辆车各对应2 个。形制均为东西向长方形竖穴土坑,内置单棺,屈肢葬。出土少量随葬品,初步鉴定为25—30 岁之间男性。

特殊的葬俗现象

碎玉随葬

石家墓地近几年考古发掘中,墓主背下及体侧常见被打碎的玉石残片。以2018 年发掘资料为例,南区M54 墓主人腰椎近盆骨处发现2 块碎玉,可以拼对;南区M67 墓主两手各执1 件玉石残件;南区M70 墓主颈部及双手处发现有意打碎的条形玉饰残件,可完整拼接为1 件。据北京大学考古文博学院孙庆伟教授推测,此类现象,当是仿造西周时期殓尸之的小玉圭,欲借“玉气”以护身。

毁兵习俗

三年来清理的铜器墓中有兵器随葬者,皆以戈为基本组合,或单独出现,或与其他兵器诸如铜镞、铜矛、铜剑等搭配出现。墓主近身青铜兵器多是人为有意识折断,即毁兵习俗。如M69 墓主近身1件带髹红漆木柲铜戈,胡部已残断。南区M167 墓主腰部位置横向放置1 件铜柄短剑,剑柄朝东南,剑身朝西北,出土时残为4 段;胸部正上位置发现1 件带柲铜戈,出土时已残为数段;腰部位置发现1 件带鞘铜剑,剑鞘为木质,表面髹红漆,平面呈条形,上嵌有2 件小铜环饰件,铜剑出土时也已残为数段。结合前两年考古发掘资料来看,凡是毁兵者,从器类上看仅为铜戈与铜剑,从出土位置来看仅是墓主近身之物。

车马遗存下殉人坑

M69 墓主与近身兵器

随葬品组合特征

大型墓多随葬铜礼(容)器,整体呈现出微型化特征。以M6 为例,随葬铜礼器种类繁多,涵盖食器—7 鼎、7簋,酒器—4 方壶,水器—3 盘、3 盉。大多模仿实用器特征,器物形态较小且经过了简化,如铜鼎整体制作粗糙,铜簋、方壶器盖一体,中空无底,盉带流为实心,器物多为素面等,可归属到明器范畴。与之共存的少量仿铜泥质礼器,器类有簋、壶、盘、盉盖,同样涵盖食器、酒器与水器。这是首次在大型墓中发现仿铜泥质礼(容)器,与铜器搭配,构成了新的组合形式。

我们再来看看中型墓礼器固定组合形式。中型墓随葬礼器普遍为3 鼎,从材质上看多为泥质,铜质3 例,陶质仅1例。泥质鼎多简单烘烧,上多涂抹绿色颜料,仿制青铜礼器,以明器形态出现。与之共存的漆器在前两年发掘中多未辨识出来,或出于其保存状况较差,或出于发掘技术手段存在的不足。在2018 年度的发掘中,我们对该类漆器遗存进行了非常精细的清理,终于有所突破。器类主要为簋、壶、盾一类遗存。中型墓随葬礼(容)器以各种材质鼎搭配漆簋与漆壶,明显区别于大型墓“铜鼎—铜簋—铜方壶”等的组合,是石家墓地中型墓一种较为固定的组合形式。

墓主近身的组玉串饰遗存也有了新的发现。M6 内棺盖板之上发现组玉串饰及单体玉佩饰,其中组玉串饰大致可分3 组,从北至南分别为缀玉幎目组、多璜联珠玉佩、组玉腕饰。单体玉佩饰分布于七璜联珠玉佩北端及东侧,多为动物形象,诸如玉兔、玉牛、玉龙等。这是继石家墓地M216 出土组玉串饰后的第二次发现,且较前者组合更为复杂。有意思的是,作为墓主的近身之物,M6 与M216 的组玉串饰皆置于内棺盖板之上,比较特殊。

石家墓地是首次在庆阳地区发现的东周时期高等级贵族墓地,年代集中在春秋早中期,层级结构基本清晰,大致可分大、中、小三类墓葬,对于探索周之西土春秋时期“礼崩乐坏”下的卿、士等诸阶层嬗变提供了重要的考古学资料。结合2018 年度由甘肃省文物考古研究所与南京大学联合开展的对遇村遗址发掘情况来看,二者空间相邻、年代共存、文化内涵相似,为下一步考古发掘探索二者“居”与“葬”关系提供了可能。

M6 内棺盖板上组玉串饰