考古学的上限与下限

2019-05-03吴玲何文竞

文 图/吴玲 何文竞

考古学的上限

考古学研究的上限主要取决于两方面因素:一是新的考古发现,新的化石证据出现,经常会将人类的历史向前大幅推进,也会将考古学研究的时间范围延伸到更早的时代。比如19 世纪中叶发现的尼安德特人、19 世纪末发现的爪哇人、20 世纪初发现的北京人以及20 世纪后半叶发现的多个南方古猿种等。相较于漫长的人类进化史,目前考古所发现的化石只是冰山一角,今后一定还会有更多的化石证据被发现,不断修正我们对人类进化史的认识。

人科动物复原

吴金鼎与梁思永

二是理论层面对“人”的定义,因为考古学是一门研究人的科学,研究的对象必须直接或者间接与人类这个主体相关。因此要先确定了什么是“人”,对于“人类”不同的定义,考古学研究的时间范围也会出现差异。考古学的上限肯定还会随着新的考古发现和理论创新而改变,但有一点应该是可以确定的—考古学的上限不应超出人科动物的直系灵长目动物祖先的出现,这之前应该属于古生物学的研究范畴。

“古不考三代以下”

我国考古圈中长久以来流传着这么一句话“古不考三代以下”,即考古发掘与研究的侧重点是在秦汉以前,因为夏商周三代之后文献资料相对丰富,历史记录体系比较完备,秦汉以后的历史研究中考古学的作用显得没有夏商周那么重要。根据石璋如先生在《殷墟发掘员工传》中的记述,此话最早出自吴金鼎先生之口,原话是“古不考三代以下,要挖史前的遗存”。此话背景是1932 年春,吴金鼎先生在辛村发现了黑陶,于是沿着淇水向下游寻找遗址,终于在平汉路东、大赉店村南发现史前时期遗址。吴先生之所以会有这样的说法,一方面是因为20 世纪30 年代初中国田野考古刚刚起步,考古学家数量很少,除了殷墟外,开展田野考古的地点更是凤毛麟角,对历史时期考古资料收集非常有限,因此大家对考古学的认识有一定的局限性;另一方面,吴金鼎本人此时刚31 岁,从事田野工作也就4 年左右的时间,他所接触的基本都是新石器时代和商周时期的遗址,对秦汉之后的考古资料价值的认识尚不足。1941—1943 年间,从吴先生在极其缺乏经费的情况下依然坚持对四川彭山汉代崖墓以及成都前蜀王建墓进行清理发掘的情况来看,他用自己的实际行动“否定”了自己之前的看法。但在考古学界,吴先生的“名言”却深入人心、影响深远,时至今日依然会时不时听到前辈学者说“古不考三代以下”,但说的时候多带有调侃的意味,考古学界对秦汉以降的历史研究的重要意义已有了共识。

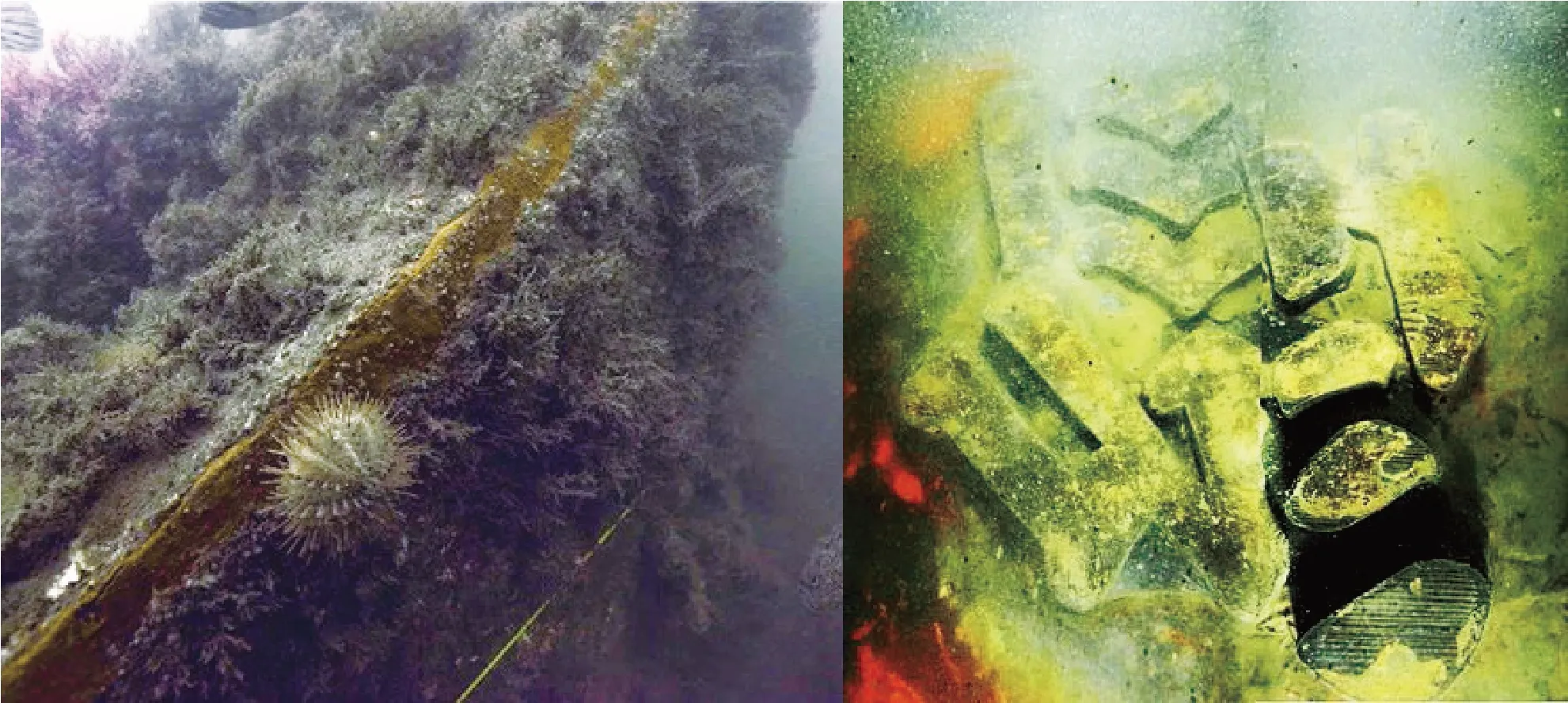

经远舰

明代以后不考古

清代及之后距今的时间较短,史料更是汗牛充栋,各类传世文物数量也非常巨大,考古资料向来不受重视。20 世纪90 年代在三峡考古发掘时,有学者收集了一批清代考古遗存,工作汇报会上便有不少同行说其“是不是没什么可挖的了”,对清代的考古资料轻蔑之意溢于言表。

当然,除了不受重视外,清代及以后的考古发掘,特别是墓葬的发掘确实会带来一些法律和伦理上的问题。清代及之后的墓葬往往墓主的后代明确,如何处理与墓主后裔的关系就很棘手,比如苏州就曾发生过类似的情况,抢救性发掘的清代墓葬的发掘报告发表后被墓主的后人读到,他们拿着发掘报告中的出土文物清单到文物考古部门索要祖先遗物。

因此,我国传统考古学一般以明代为下限,1986 年版的《中国大百科全书·考古学卷》就是以明代遗址为其介绍的下限,并认为“英国的所谓‘工业考古学’、美洲的所谓‘历史考古学’或‘殖民地时代考古学’,实际上是利用考古学的方法以研究近代史,所以不能算作真正的考古学”。国内各高校最常用的考古学通论教材—南京大学出版社出版的《中国考古通论》也将“宋元明考古”作为终章,且篇幅不大。但是田野考古发掘中发现的清代墓葬和遗迹不在少数,我们注意到《中国考古学年鉴》自20 世纪80 年代即已包含一些清代遗迹的内容,说明在实际操作中,考古工作者并没有完全拘泥于传统观念的偏见,而是尽最大努力去收集物质文化资料。

近现代考古

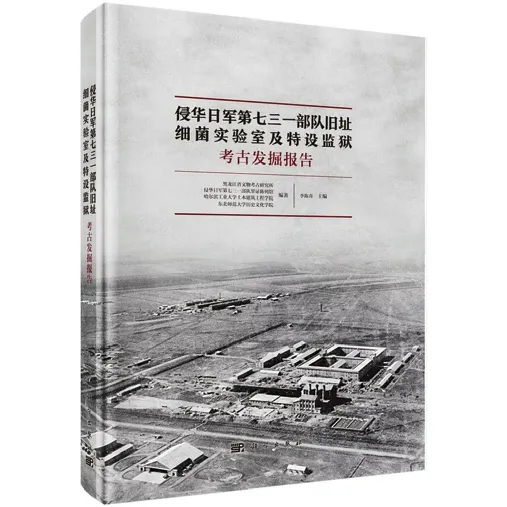

《侵华日军第七三一部队旧址细菌实验室及特设监狱考古发掘报告》

1999 年四川成都水井街酒坊遗址发现了明、清、民国至当代的酒坊遗址,并被评为1999 年“十大考古新发现”;2015 年辽宁“丹东一号”清代沉船(致远舰)以及2018 年辽宁庄河甲午沉舰遗址水下考古调查均被评为“十大考古新发现”,说明近些年考古学对保护和研究近现代重要的历史文化遗迹、遗物的作用不仅得到承认,而且越来越受到政府、学界和国民的重视。

2018 年黑龙江省文物考古研究所主编的《侵华日军第七三一部队旧址细菌实验室及特设监狱考古发掘报告》出版,该书入围了“2018 年度全国文化遗产十佳图书”终评名单,高蒙河先生认为《侵华日军第七三一部队旧址细菌实验室及特设监狱考古发掘报告》使中国考古“走近了现代遗址考古的新境界”,高先生这样的评价是切合实际的。除了七三一旧址的考古研究,其实早在20 世纪60 年代我国就曾对山西大同万人坑进行过类似的考古尝试。南京大屠杀遇难同胞遗骨也进行过4 次发掘活动,其中2 次是专业的考古发掘,采用专业的考古学发掘和体质人类学鉴定技术,还原了遇难同胞的受害情景。近年,吉林大学边疆考古研究中心的张全超、张群呼吁将法医考古学更广泛地应用到日本侵华时期“万人坑”遇难者遗骸研究之中,“采用国际化、标准化的法医考古学信息采集系统,为日后联合国形成相关日本侵华时期‘人权灾难’性事件决议和相关文件的制定提供准确、全面的数据”。

当代考古学

其实,我们认为只要是运用考古学的方法来发掘遗址,用考古学的理论来研究资料都应该属于考古学的范畴,至少属于与考古学相关的交叉学科,考古学研究的下限也不应止于现代,而可以延伸至当代,最重要的实例就是前面已提到的“法医考古学”。西方国家已经有不少大学在招收法医考古学方向的研究生,我国目前这方面则还处于起步阶段。

“法医考古学”是将考古学的方法与技术手段应用于法医的工作之中,共同完成对古代和近现代人类遗骸及周围环境的探查和发掘,可以收集到更多以往单纯由法医完成“发掘”时所遗漏的信息。目前法医考古对现当代资料的应用主要集中在刑事案件侦破和人权灾难事件的调查取证上。如1984 年,美国科学促进会(AAAS)派出一支调查小组赴阿根廷协助“强制失踪”案件集体墓地的发掘和调查;以及1996 年由“卢旺达问题国际刑事法庭”和“前南斯拉夫问题国际刑事法庭”支持的对卢旺达大屠杀、斯雷布尼察大屠杀等集体墓地的调查发掘等,这些都是非常成功的例子。我们也期待着我国考古工作者将来能在当代考古学的田野实践与理论创新方面有更多的贡献。