依达拉奉联合丁苯酞治疗急性缺血性脑卒中的临床疗效及对炎性因子的影响

2019-04-29赵晶徐平

赵晶,徐平

(江苏大学第四附属医院神经内科,江苏 镇江212001)

缺血性脑卒中(脑梗死)的发病率逐年上升,且逐渐呈现年轻化趋势,具有非常高的致死率和致残率[1]。患者脑组织缺氧后会产生大量氧自由基,而依达拉奉属脑组织保护剂,可有效清除自由基[2]。该药物能抑制脂质过氧化,从而抑制脑细胞、血管内皮细胞以及神经细胞的氧化损伤,可降低脑组织缺血、缺氧后的进一步损伤[3]。丁苯酞是目前临床常用的治疗轻、中度脑梗死药物。本研究将上述两种药物联合用于急性缺血性脑卒中的治疗,观察疗效以及血清炎症因子的变化。

1 病例与方法

1.1 一般资料

选取我院收治的急性缺血性脑卒中患者96例,按照随机数字表法均分为两组。丁苯酞组中,男28例,女20例,年龄56~78岁,平均年龄为(64.7±1.2)岁。丁苯酞组中基础疾病:高血压23例,糖尿病11例,高血脂14例,冠心病15例。联合用药组中,男27例,女21例,年龄53~76岁,平均年龄为(64.5±1.2)岁。联合用药组中基础疾病:高血压24例,糖尿病11例,高血脂15例,冠心病15例。两组年龄、性别以及基础疾病类型构成比之间的差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

本次研究获得医院伦理委员会批准。纳入标准:①经磁共振检查确诊为急性缺血性脑卒中;②患者为首次发病,且发病至入院时间不超过72 h;③患者或家属对本研究治疗方案知情,并在同意书上签字。排除标准:①存在脑出血或活动性出血倾向者;②生命体征不稳定者;③存在严重意识障碍或脑部大面积出血;④伴有大器官肿瘤或功能障碍;⑤伴有感染;⑥对于治疗方案所用药物过敏;⑦患者或其家属不愿参与本次研究。

1.2 方法

两组患者入组后均接受脑卒中常规治疗,即改善微循环、控制血压、抗血小板凝聚、降糖、降脂,给予患者神经营养支持。

丁苯酞组患者在常规治疗基础上静脉滴注丁苯酞注射液(国药准字H20100041,石药集团恩必普药业有限公司),100 mL/次,2次/d[4]。联合用药组在丁苯酞组用药基础上,增加依达拉奉注射液(国药准字H20031342,南京先声东元制药有限公司)静脉滴注,即将30 mg依达拉奉加入到100 mL氯化钠注射液中稀释,2次/d。

两组疗程均为2周。

1.3 观察指标

1.3.1 神经功能缺损程度评分 对两组患者治疗前、治疗后1周以及治疗后2周的神经功能缺损情况,采用神经功能缺损程度评分标准进行评估。该标准满分为45分,重度缺损为31~45分,中度缺损为16~30分,轻度缺损为0~15分,分值越高缺损情况越严重[5]。

1.3.2 疗效评价 治疗效果评价标准:痊愈,神经功能缺损评分减少90%以上;显效,神经功能缺损评分减少46% ~90%;有效,神经功能缺损评分减少18% ~45%间;无效,神经功能缺损程度评分减少17%左右。有效率=(痊愈+显效+有效)例数÷总例数×100%。

1.3.3 血清中炎症因子含量检测 取患者清晨上肢静脉血,离心获得血清,采用酶联免疫吸附法检测白细胞介素-8(IL-8)、IL-6以及肿瘤坏死因子-α(TNF-α)含量,采用免疫透射比浊法检测超敏C反应蛋白(hs-CRP)质量浓度。所用试剂盒均购自江西赛基生物技术有限公司,且严格按照试剂盒说明书进行操作。

1.3.4 不良反应 对两组患者用药期间不良反应发生例数进行统计,主要记录项目包含恶心、呕吐、荨麻疹以及肝功能异常。

1.4 统计学方法

所有数据采用SPSS 18.0统计软件进行处理,其中计数资料采用χ2检验,计量数据以±s表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

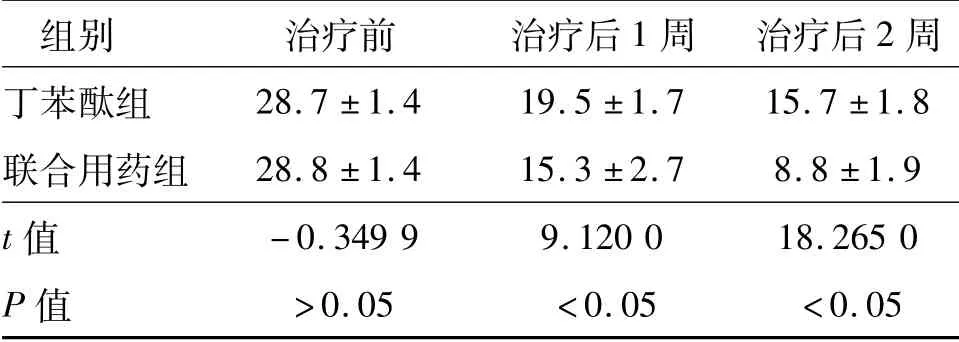

2.1 两组神经功能评分比较

治疗后1周和2周,联合用药组神经功能评分均明显低于丁苯酞组(均P<0.05)。见表1。

表1 两组神经功能评分比较n=48,分,x¯±s

2.2 疗效分析

联合用药组治疗有效率为93.8%,丁苯酞组治疗有效率为75.0%,联合用药组疗效明显高于丁苯酞组(P<0.05)。具体见表2。

表2 两组急性缺血性脑卒中患者疗效比较 n=48,例(%)

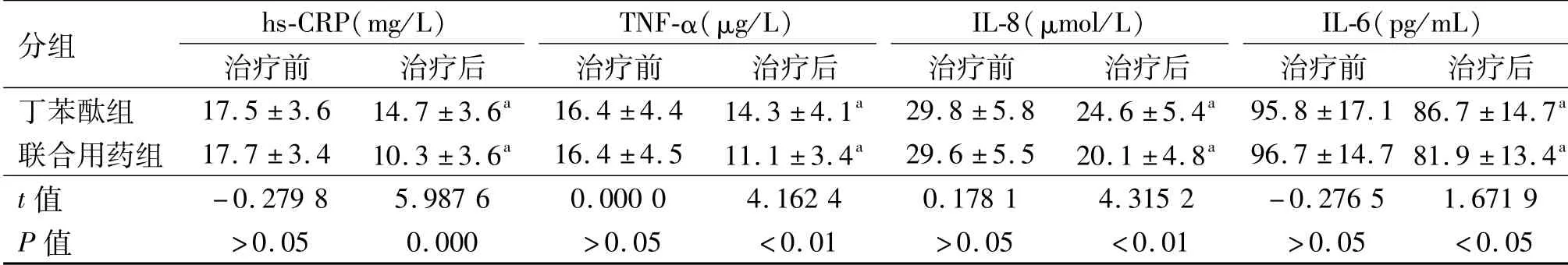

2.3 炎症因子浓度的变化

治疗后,两组患者各炎症因子浓度均明显下降(均P<0.05),且联合用药组4种炎症因子浓度均显著低于丁苯酞组(P<0.05或0.01)。具体见表3。

表3 两组治疗前后各炎症因子浓度的比较 n=48,±s

表3 两组治疗前后各炎症因子浓度的比较 n=48,±s

a:P<0.05,与同组治疗前比较

分组 hs-CRP(mg/L)TNF-α(μg/L)IL-8(μmol/L)IL-6(pg/mL)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后丁苯酞组 17.5±3.6 14.7±3.6a 16.4±4.4 14.3±4.1a 29.8±5.8 24.6±5.4a 95.8±17.1 86.7±14.7 a联合用药组 17.7±3.4 10.3±3.6a 16.4±4.5 11.1±3.4a 29.6±5.5 20.1±4.8a 96.7±14.7 81.9±13.4a t值 -0.279 8 5.987 6 0.000 0 4.162 4 0.178 1 4.315 2 -0.276 5 1.671 9 P值 >0.05 0.000 >0.05 <0.01 >0.05 <0.01 >0.05 <0.0 5

2.4 两组不良反应发生比较

联合用药组共有7例(14.7%)出现不良反应,丁苯酞组有6例(12.6%)发生不良反应;两组不良反应发生率间差异无统计学意义(χ2=0.203,P>0.05)。见表4。

3 讨论

受神经元自身特点影响,神经组织的能量储备能力较差,所以急性缺血性脑卒中发生后,在很短的时间内即可造成大范围神经元损伤[6]。脑组织缺血后会出现再灌注,此过程释放大量氧自由基,从而破坏含丰富磷脂的线粒体以及细胞膜,进一步引发细胞障碍[7]。针对急性缺血性脑卒中的治疗措施中,及时恢复血流畅通,从而降低脑组织的进一步损伤以保证患者预后是关键[8]。丁苯酞是急性缺血性脑卒中治疗的常用药物,可有效降低血管内皮细胞活性氧的生成,有效维持细胞形态,降低细胞损伤[9]。该药可起到抗自由基的作用,缓解卒中后血管痉挛,改善神经元能量代谢,降低其功能损伤。依达拉奉是治疗脑卒中的新型药物,可抑制黄嘌呤氧化酶以及次黄嘌呤氧化酶的活性,促进前列环素的形成,降低炎症介质白三烯的产生,从而发挥抑制神经元损伤、清除氧自由基的作用[10]。已有研究显示,丁苯酞与依达拉奉在治疗脑卒中的过程中可以起到协同作用,发挥互补效果,进而提高疗效,促进患者康复[11]。

表4 两组不良反应发生率的比较 n=48,例(%)

hs-CRP是目前临床常用反应机体炎症的敏感因子。脑组织出现急性血液循环障碍后,短时间内缺血区域出现大量神经细胞死亡,从而产生大量氧自由基,引发机体炎症反应,血液中hs-CRP含量会明显上升。当患者发生急性缺血性脑卒中后,肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平会出现明显升高,该物质会刺激血管收缩,引发血管痉挛,使脑组织损伤程度进一步加重。IL-6、IL-8对于中性粒细胞可以起到趋化作用,增加氧化代谢产物,加剧神经组织的炎症反应。本研究结果显示,在发病后两组患者血清中炎性因子浓度均明显升高,经过一段时间治疗后,联合用药组炎症因子水平下降幅度明显超过丁苯酞组,且联合用药组患者的神经功能缺损评分明显降低。这一结果说明,采用丁苯酞联合依达拉奉可提高疗效,促进神经功能恢复。两种药物联合应用,在提高治疗效果同时,不会增加不良反应发生率,具有较高的安全性。今后我们将纳入更多样本,进一步观察两种药物治疗急性缺血性脑卒中患者的远期预后。

综上,依达拉奉联合丁苯酞治疗可有效改善急性缺血性脑卒中患者体内炎性因子状态,促进神经功能恢复,提高疗效,具有较高的安全性,临床上可进一步推广应用。