翻译伦理视角下戴乃迭的译者主体性探究——以《阿诗玛》的英译为例

2019-04-28朱珠

朱 珠

(浙江工商大学,浙江杭州 310018)

一、引言

戴乃迭(Gladys Yang)于1919年出生,其父母时为住在北京的英国传教士。由于担心戴乃迭长期住在中国会被同化,父母在她七岁时将她送到英国学习。1937年,戴乃迭进入牛津大学学习中国文学。正是在牛津大学学习期间,戴乃迭结识了当时学校的中国协会主席杨宪益,后来与之结为夫妻。毕业后的戴乃迭和杨宪益回到中国,开始了超过半个世纪的中国文学英译工作。他们合作翻译了140多种作品,如《楚辞》《长生殿》《儒林外史》《鲁迅选集》《白毛女》《红楼梦》等中国优秀文学作品。这期间的翻译主要由杨宪益将中文翻译为英文,戴乃迭进行加工润色等。通过与杨宪益的合作,戴乃迭对中国文化、社会都有了更深的了解,20世纪50年代,她开始尝试独立进行译介活动。她一生独立完成了80多种译品,其中以现代小说、散文和诗歌为主,作品包括《边城及其他》《湘西散记》《沉重的翅膀》《芙蓉镇》《绿化树》《阿诗玛》等。独特的成长和人生经历形成了戴乃迭中西杂糅的文化身份,正如她自己所说:“我觉得我有两个祖国。”这样的文化身份使得她同时认同两种文化,在翻译时既考虑原作再现又顾及译文读者。

此外,作为女性译者,戴乃迭对文学作品、翻译内容等的选择也有其特殊之处。戴乃迭在离开英国前后各经历了两次女性主义思潮,这使得她在阅读和翻译中国文学作品时自觉地产生性别批判意识。改革开放后,戴乃迭与西方女性文化拥护者联系更紧密了,受她们的影响,戴乃迭也开始推崇性别上的实际平等,并开始关注中国女作家的作品及描写女性的作品,以更加客观的角度评价中国女作家乃至中国女性的命运和处境[1]。其译介有女性作家张洁的《祖母绿》、王安忆的《人人之间》、新凤霞的《新凤霞回忆》等。

戴乃迭中西杂糅的文化身份和女性译者身份使其译介作品在语言风格、翻译策略选择等方面具有其特殊之处,这样的特点值得译界进行研究探讨。然而,现有研究虽不乏关注杨宪益和戴乃迭的译介作品,戴乃迭独立完成的译介作品及其取得的成就却还未受到应有的关注与系统研究[2]。《阿诗玛》是中国彝族撒尼人民的叙事长诗,它源于民间传说,讲述了撒尼人通过彝语创作阿诗玛的故事。作为戴乃迭的独译作品之一,《阿诗玛》的英译本为戴乃迭的独译研究提供了重要的参考价值。因此,本文以《阿诗玛》为例,对戴乃迭的译者主体性进行探究。

二、翻译研究的伦理转向及理论构建

翻译的文化学转向引发出众多新理论和新学说,这些具有后现代特征的当代翻译研究都深深触及了伦理道德问题[3],因而文化学阶段的翻译研究也更需要伦理学的指导。2001年,译界权威杂志《译者》出版了专刊《回归到伦理问题》,特邀翻译理论家安东尼·皮姆在专刊导言中指出:翻译研究已经回归到了对各种伦理问题的讨论(TranslationStudies has returned to questions of ethics)[4]。在这样的趋势下,翻译伦理视角对译者主体性进行研究具有时代意义。

“伦理”一词在20世纪80年代被引入翻译界。由于起步较晚,关于翻译伦理的核心思想问题目前仍存在较大争议,不同的翻译家和学者构建的翻译伦理各不相同。下文将简述对其理论构建影响较大的几位学者的思想,并指出现有理论中最全面的翻译伦理模式。

“翻译伦理”这一概念首先由法国翻译家和哲学家安托瓦纳·贝尔曼(Antoine Berman)提出,在其专刊中,贝尔曼也指出翻译的伦理追求的最高标准是“以异为异”,它强调译者对原作语言风格的尊重。韦努蒂(Venuti)的思想与贝尔曼一脉相承,受贝尔曼思想的影响,他提出翻译的“差异性伦理”,该伦理模式认为翻译中要注意保留原文本异域性,也就是进行“异化翻译”,避免异域文化被本土主流价值利益或意识形态同化。安东尼·皮姆(Anthony Pym)的思想则不同于贝尔曼和韦努蒂,他认为翻译行为是一种职业化的服务,译者不必作为个体承担责任,他强调翻译伦理的重点应集中在对译者职业性伦理的讨论[5]。

在2001年出版的专刊《回归到伦理问题》中,来自芬兰的切斯特曼(Andrew Chesterman)梳理了翻译伦理理论的相关研究,从中归纳了再现的伦理、服务的伦理、交际的伦理、基于规范的伦理这四种现行的翻译伦理模式,并提出承诺的伦理作为补充。其中再现的伦理(ethicsof representation)要求译者在译文中再现原文文本的风格、美感和原文作者的思想境界、情感等,并从中表达出原作者的写作意图,它强调翻译对原文的忠实。服务的伦理(ethics of service)指的是译者将翻译看作一种工作,按照委托人的要求进行翻译,实现委托协议中要求的翻译目标,它强调译者对委托人的忠诚。交际的伦理(ethics of communication)是译者真正接受异域文化并与之进行交流,它强调的是翻译的交际功能,目的在于通过翻译促进双方的跨文化交流与合作。基于规范的伦理(norm-based ethics)要求译者依照规范进行翻译工作,使译文顺应读者的期待,而不是自作主张,使译品让读者或者委托人惊讶。承诺的伦理(ethics of commitment)要求译者遵守职业规范与道德,尽力将翻译做到最好,而不是只把它当成一种商业活动[6]。

值得一提的是,切斯特曼总结的这五种翻译伦理模式基本囊括了贝尔曼“尊重他异”的伦理、韦努蒂的“差异性伦理”、皮姆的“交际性职业伦理”及其他翻译伦理理论,它是目前概括最全面、在中国接受度最高的翻译伦理模式。因此,本文对戴乃迭关于翻译伦理选择性遵守的研究将以切斯特曼总结的五种翻译伦理为模式。

戴乃迭身份的多重性影响甚至决定了其道德信念的复杂性,这种复杂性决定了她在翻译中所受到的伦理约束的多样性。而上述五种模式各自的侧重点不同,在实际翻译中可相互重合,但也会相互冲突,译者不可能同时满足五种伦理模式,因此在翻译中需要权衡利弊,选定自己的立场,通过满足不同的伦理模式实现不同的翻译目的。翻译伦理的不同选择体现了翻译过程中译者主体性的发挥[7]。因此,本文对译者主体性的研究,将主要通过探究译者如何发挥主观能动性对翻译伦理进行选择得以实现。

三、戴乃迭英译《阿诗玛》的译者主体性探究

(一)语言层面

在处理语言问题上,戴乃迭主要以再现的伦理为指导,并发挥其译者主体性作适当调整,使译文忠于原文的同时也易于理解。请看下面两例:

(1)清水不愿和浑水在一起,我绝不嫁给热布巴拉家。

Clean water will not mix with foul / Of them I will have none!

此句运用了隐喻的手法,原诗中“清水”指淳朴如阿诗玛的撒尼劳动人民,“浑水”指以热布巴拉为代表压迫劳动人民的阶级,这样的比喻字里行间就带有强烈的褒贬色彩。两个词分别被直译为“clean water”与“foul”,忠实再现了原诗两个词的隐喻和褒贬含义,并将其清晰地传达给了译文读者。

(2)小姑娘日长夜大了,长到三个月/就会笑了,笑声就像知了叫一样。

From day to day sweet Ashima grew / Till threemonths old was she / When gay as cricket was her laugh / She crowed so merrily.

原诗用明喻将阿诗玛欢快的笑声比作知了的叫声,这是因为在中国文化中常用知了比喻人欢快的笑声。在英译本中,译者采用意译法,将阿诗玛的笑声比作“cricket(蟋蟀)”而非“cicada”,目的是使原诗的文化意象能在译文读者心中再现。这是因为拥有西方文化背景的戴乃迭深知西方文化中并没有用知了声体现欢快的先例,因此直译原文的比喻只会让译文读者产生疑惑,无法传达原诗内涵。相比之下,“cricket” 能较好地体现阿诗玛的欢快。西方也有这样的先例,如叶芝的诗《茵尼丝弗莉湖岛》(the Lake Isle of Innisfree)中描写蟋蟀为“the cricket sings”,诗中把其叫声比作唱歌,我们可以看出西方读者对“cricket”的叫声是有感情的。此外,莎士比亚《亨利四世》中有“as merry as crickets”这样的表达,证实蟋蟀确实能传达快乐的情感。因此,译者将“知了”改译为“cricket”更能在译文文化里再现原文内涵。

(二)风格层面

在风格处理问题上,戴乃迭主要以基于规范的伦理为指导,避免文化休克的同时也能让西方读者产生文化共鸣。请看下面两例:

(1)小姑娘日长夜大了,长到五个月/就会爬了,爬得就像耙齿耙地一样,爹爹喜欢了一场,妈妈喜欢了一场。

From day to day sweet Ashima grew/ Until at five months old/ Her parents laughed to see her crawl/ So nimble and so bold.

戴乃迭中西方杂糅的文化身份使得她对中西方的诗歌文体都较为熟悉。她认为英国民谣和彝族撒尼叙事诗都在以诗歌的形式叙述各自民族中代代相传的故事,它们有很多共同之处,因此,翻译《阿诗玛》的最佳对应形式就是英国歌谣体。把《阿诗玛》翻译成英语的歌谣体首先是全诗体制的统一。虽然《阿诗玛》大多数都是四行诗,但仍有行数不统一的地方。戴乃迭经过认真思考,决定把诗节定位在四行诗上,因此遇到如例子中这种诗节不统一的地方,戴乃迭就发挥其主观能动性在形式上作了调整。

(2)海热假装害怕,“憨人才当保,馋人才做媒,做了媒人呵,一辈子招人骂”。

Haire feigned fear. “None but a fool/ Dares find a man a wife/ Whoever acts as go-between/ Is cursed his livelong life.

阿诗玛像玉米叶,长得油油亮,只知道高兴,不知道悲伤。

And Ashima, too, so young and fair/ Was like a buckwheat leaf/ Untouched by sorrow all her life/ She knew nor care nor grief.

英国歌谣体的另外一大特征是押韵。由于《阿诗玛》是篇幅较长的叙述长诗,因此汉语版很难全部押韵,英文版的韵律形式也难以完全统一。英译本的押韵方式主要为abab,abcd,abcb,aabc,abbb这五种,但押abcb的最多,这种押韵方式是四行诗中最常见的[8]。如以上两句诗的中文虽未押韵,英译本中为了使诗歌更接近英国歌谣体,戴乃迭均采用了abcb的押韵方式,体现了译者发挥主观能动性实现基于规范的翻译伦理。

(三)文化层面

在文化问题处理上,戴乃迭主要以交际的伦理为指导。根据交际伦理,译者既要考虑忠实和再现原文,也要考虑对原文的“诠释”方式是否能在目标语中达到理想的效果[9]1-255。请看以下两个关于数字翻译的例子:

(1)在撒尼人阿着底地方,在阿着底的上边,有三块地无人种,三所房子无人烟。

那三块地留给谁种,要留给相好的人种,那三所房子留给谁住,要留给相好的人住。

没吃过的水有三塘,塘水清又亮,三塘水留给谁吃,要留给相好的人吃。

没有人绕过的树有三丛,树丛绿茸茸,三丛树留给谁绕,要留给相好的人绕。

We Sani folk live in Azhedi/ And there in high Azhedi/ There were three plots untilled by man/ And smokeless buildings three For whom were these three holdings left/ None but a loving pair/ And whose were these three empty rooms/ True lovers should live there.

There were three pools untouched by man/ With water bright and clear/ Oh, who would drink of these three pools/ Why, none but lovers dear.

Three groves where never man had walked/ Had leaves of emerald green/ For whom were these three orchards left/ For love to walk between.

这四段话中,最突出的特点是对数字“三”的重复。在撒尼文化乃至中国文化中,“三”是一个满数,表示数量或次数很多,且它在撒尼文化中是吉祥数字。此外,《说文》里对“三”的解释是“天地人的道术”,代表人类和自然的和谐关系。这样的含义也使得撒尼人较为崇尚数字“三”。在西方,“三”多与宗教有关,且是吉利的数字。如耶稣降生后的“三王来拜”、上帝的“三位一体”等原因都使得西方人崇尚数字“三”[10]。由于具有东西方的文化背景,戴乃迭了解两种文化背后数字“三”的相似内涵。因此,她将其直译为”three”,在忠实的同时成功让西方读者理解其中蕴含的文化内涵,从而有效地促进了中西方文化交流。

(2)荞种撒下土,七天就生长,荞叶嫩汪汪,象飞蛾的翅膀。

玉米撒下土,七天就生长,叶子绿茵茵,长的牛角样。

The maize seed in the furrow fell/ In eight days shoots were seen/ And like the wings of moths in flight / The lusty leaves grew green.

And eight days after it was sown/ Up sprang the Indian corn/ As green as emerald were its leaves/ And curved as bulllck’s horn.

这两节中均出现了数字“七”,原诗描写荞麦和玉米都是七天生长,主要有两个原因:其一为从客观条件来讲,在温度、水分等条件适宜的情况下,荞麦和玉米一般七天左右发芽;其二是在彝族文化中,“七”含有万物循环复始之意,是比较吉利的数字。同样是数字,上文中的例子采用直译法,而此处译者将其改译为“eight days”,非忠实于原文字面意思。但考虑到“八”在西方文化中象征着再生和复活,在塔罗牌中,“八”也代表能量和能力,较符合原诗中“七”的寓意,因而这样的翻译更能在译文中再现原诗内涵,且对于目标语读者来说也更合理和易于接受。

(四)发现

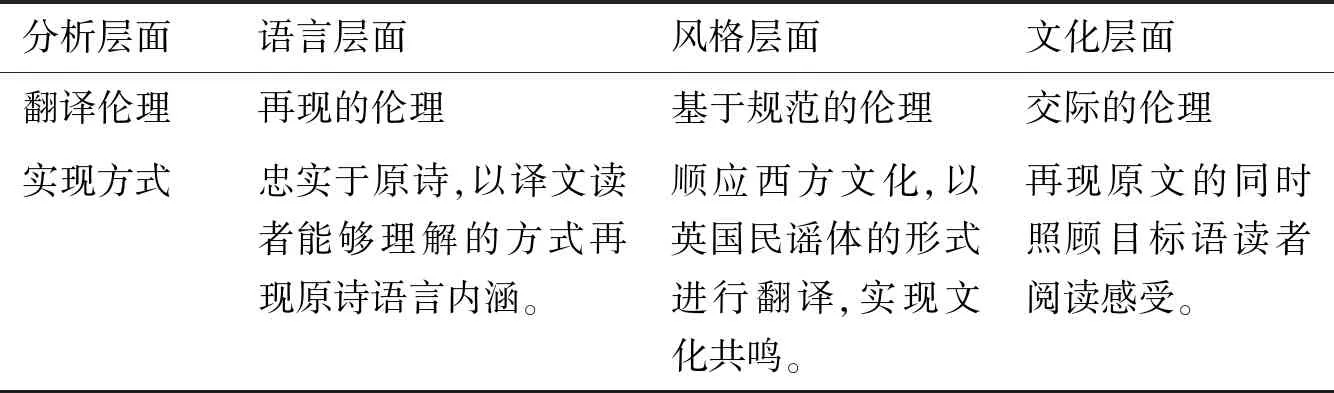

通过以上对《阿诗玛》英译的分析,我们可以发现戴乃迭在翻译中并未遵循特定的翻译方法和策略,而是在翻译伦理的指导下灵活选择合适的翻译方式和策略。翻译伦理模式多种多样,且各伦理模式之间可能存在矛盾,因此需要译者根据翻译目的发挥其主观能动性进行翻译伦理的遵守。也就是说,译者主体性决定着翻译伦理的遵守,从而决定了翻译方法和策略的运用。上文戴乃迭对翻译伦理的选择性遵守可以表示为表1。

表1 戴乃迭对翻译伦理的选择性遵守

表1中再现的伦理、基于规范的伦理和交际的伦理中,前两种模式分别强调原诗(中国文化)、目标语读者(西方文化),后一种则既强调原诗的再现,又强调目标语读者的可理解性。也就是说,戴乃迭的翻译同时体现着其对中国文化和西方文化的认可,但在不同的层面又有所侧重。《阿诗玛》英译本的语言层面和文化层面遵循的翻译伦理说明戴乃迭主要考虑的是对原诗内涵和文化的再现,为了避免目标语读者的不理解或者文化休克,戴乃迭在一些词汇上稍微进行了改译,但总体而言,原诗的民族内涵和文化仍在译文中体现得淋漓尽致。而风格层面对规范伦理的遵守虽顺应了西方文化,用英国歌谣体的形式进行翻译能增加目标语读者的接受度,但这并不影响原诗的民族文化在译文中的再现。基于以上分析,戴乃迭的翻译同时体现出对中西方文化的认可,但对中国文化的认可要大于西方文化。

此外,本文也认为戴乃迭选择翻译《阿诗玛》除了顺应传播少数民族文化的潮流以外,还表现了其对男女平等问题的关注。《阿诗玛》这部作品是彝族女性主体意识的体现,它致力于构建一个彝族男女两性完全平等、和谐生存的理想社会[10]。因此戴乃迭对这部作品的选择表现了其对社会问题的关注,这种个体性的选择虽不包括在翻译的职业伦理里面,但它是戴乃迭作为个体进行的主体性选择,因此它也是译者主体性的体现。

四、结语

切斯特曼的五种翻译伦理模式是目前最全面、接受度最高的理论模式。本文以其翻译伦理为理论基础,分析《阿诗玛》英译中戴乃迭如何运用主观能动性进行五种翻译伦理的选择,对其译者主体性进行探究。研究发现,戴乃迭在翻译时选择性地遵守了再现的伦理、基于规范的伦理和交际的伦理,这样的选择体现了她注重原文文化的再现和译文读者的理解。进一步分析发现,虽然中西杂糅的文化身份使得她认同中西方两种文化,但在翻译时她更加侧重中国文化在译文中的再现。另外,受女性文化身份的影响,戴乃迭选择翻译《阿诗玛》,这也是其译者主体性的体现。笔者希望以此文促进国内对戴乃迭的研究,并为从翻译伦理视角研究译者提供可行性参考。