意义指称的转喻研究

——以古汉语时间范畴为例

2019-04-26余勇

余 勇

(广东外语外贸大学英语语言文化学院 广东广州 510420)

陈嘉映先生指出语言哲学的中心问题有两个,其中之一是语言或词语的意义问题[1](P17)。哲学家历来关注专名的意义指称问题,对此多有论述[2](P8-35)。但是,专名的外延和内涵只是词义研究的一个维度,词义变迁、多义现象等问题同样值得重视[3]。这是因为,语词及其指称对象绝非一一对应关系,一词多义才符合语言现状和经济原则。那么,多义词词义间的关联如何解释?有无人类认知方面的理据可循?认知语言学认为语言是人类概念系统的反映,因此语言规则必须符合认知科学对人类心智和大脑的认识[4],而转喻是人类的一种思维和行为方式。

一、意义指称论

指称理论涉及语词和意义之间的关系问题,单论及意义的定义就有十数种理论。“指称论”的影响最大,即将语义与所指对象联系起来,认为意义来自于指称对象。世界由有别个体组成,语词指称实存个体。这样会出现一个困境:语词共有了同一指称对象,就会共享语词的意义。这完全否定了理解对语言意义的贡献,成为一种“不在场”的意义理论[5]。的确,人们对同一客观事实的识解(construal)在详略度、焦点、视角等方面不尽相同,意义有时会大相径庭[6](P55-89)。

西方语言哲学界围绕指称问题争论不休:Frege、Russell、Wittgenstein、Searle 等从语义学角度出发,关注专名的内涵(限定描述语);而Strawson、Donnellan、Kripke、Putnam 等则关注实际使用,认为专名有外延而无内涵,其实是站在语用学角度。王寅认为“命名转喻论”可以结束这场指称之争[7]:人们给事物命名时往往择其一特征,以之指代整个事物。而人们在围绕专名内涵与外延的讨论中,同样基于“转喻机制”,因为内涵与外延是同一对象的属性,若仅用其中之一来解释意义理论,就有了“部分代整体”的转喻性特征。其实,不仅仅是命名活动,转喻也是词义变化的重要动因[8](P12),如转类促成的词性变换。

(一)转喻。转喻通常被视为一种修辞手段,这种基于语义邻近性的解释受到了批判,有学者如Koch认为其既不现实也不准确[9](P9)。认知语言学家则认为转喻是以概念邻近性为基础的一种认知过程,是一种参照点现象。参照点为理解目标概念体提供心理通道,从而达到认知和交际目的[10]。这是因为人们在思考和讨论时,往往倾向于关注具有最大认知显著度的概念实体,而“参照点能力”使得吸引力不够或是难以命名的目标概念得以被附带激活。有语言心理学的证据表明,理解转喻和一般语言时在心理投入上并没有显著差异[11](P4)。转喻的一大显著功能是其指称性,但并非所有的转喻都是“指称转喻”。Panther&Thornburg根据语用功能将转喻划分为指称转喻、谓词转喻和言外转喻[12](P335)。简言之,指称转喻是用一个概念代指另一个概念,是最为常见的转喻类型,如:

(1)Theham sandwichis waiting for his check.

此句中“火腿三明治”指称“火腿三明治食客”的现象就是典型的指称转喻。词义变迁层面的转喻同语言实际使用中的转喻略有不同,因其意义大多已经固化,但道理大致相同,且都涉及两个概念体。本文尝试以古汉语词汇层面的基本时间范畴为例,对语词及意义的指称问题作出合理解释,可借鉴指称转喻的判断标准对研究对象加以判别。

(二)时间指称。时间是一个永恒的话题,历来众说纷纭,涉及哲学和诸多具体学科。有观点甚至认为现在、过去和将来之间的差别只是建立在一个不存在的逻辑基础上的错觉。时间是人们依靠一定的参照体验出的概念化产物,没有人的认识,时间毫无意义。时间又是存在的基础,这种容器—内容关系为时间转喻的实现提供了观念基础。相比隐喻研究,认知语言学的时间转喻研究较少。Lakoff&Johnson认为时间概念的理解依赖隐喻和转喻,提出时间转喻基础在于其与事件的联系[13](P141)。然而,很多认知语言学研究是直觉基础上的理性推理,不免为人质疑[14]。问题是转喻高度依赖语境,其研究很难依靠语料库进行[9](P22)。肖燕在L&J基础上采用演绎法搜集中文语料,继而用归纳法总结出时间概念化的转喻实现方式[15],但并未区分不同层次的转喻。这增加了搜索难度,且有循环论证之嫌。另外还有学者论述了时间概念化的体验哲学基础[16]。虽然“时间”概念本身是多样化的,但时间本身不能被直接研究,不同层面的语言表达为研究时间提供了可能[17]ix。《古汉语时间范畴词典》可以说是时间概念在语言层面的具现,其中列出一批“专门用来表述时间的词”,共55例,本文选取这些基本时间范畴作为研究对象。复杂时间概念是在这些基本范畴的基础上加以扩展的,若它们为转喻所驱使,其复合词自然有了转喻基础。指称转喻的判断标准[18](P123)借鉴Warren,即对于任何指称转喻,应符合:有其所指(referent);预期的指示物未被提及,但可以推出(inference);由于被提及者同隐含的目标众所周知的联系,在相关语境下前者自动推出后者。由于研究对象是已被记入词库的“时间范畴”,referent为其时间意义,我们的重点是理清其中的“联系”。另外,虽说指称转喻的实体通常由名词短语表达[19],考虑到汉语的“名动包含”格局[20],此处不做区分。

二、时间范畴的指称转喻观

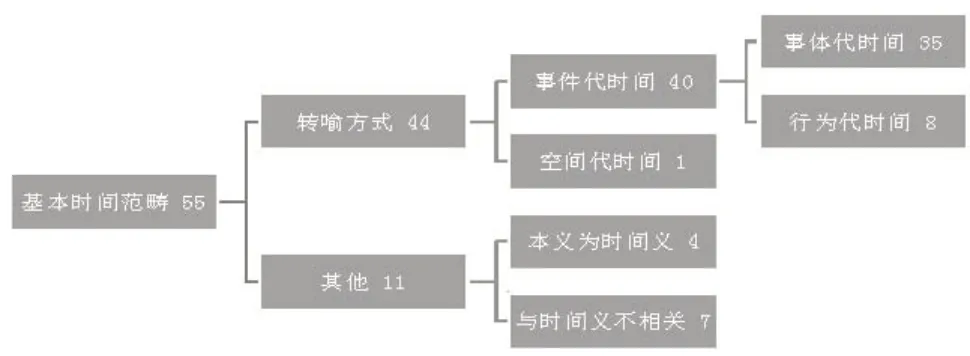

认识的发展是形成概念和范畴的过程。人们对时间概念的理解加深,就会出现有概念而无名称来指称的问题。要指称就要命名,而命名需要符号。符号与对象间的指称关系一旦确立,人们就可在某一事物不在场的情况下自由谈论它们[21](P23)。命名的一大认知机制是转喻,即以对象的某一特征命名,以此指称整个事物。而对局部特征的认识,离不开人们的体验。研究发现,80%的基本时间范畴的时间词义来自于转喻机制,符合L&J“大部分语言现象有其理据”的论述[13](P404),分别是:时间同事件(事体、行为)以及空间之间的转喻,结果如下所示:

(一)事件代时间。时间认知与事件紧密相关,“事件域认知模型”(Event-domain Cognitive Model)认为一个基本“事件域”包括两大核心要素:事体(Being)和行为(Action)[22](P18)。

1.体代时间。对基本时间范畴的研究表明,“事体代时间”转喻的数量最多,比例最高,例:

(2)期日中,过中不至,太丘舍去。

(3)蟪蛄不知春秋。

(4)祖师道:“你既识妙音,我且问你,你到洞中多少时了?”悟空道:“弟子……见一山好桃树,我在那里吃了七次饱桃矣。”

“日”“月”“年”等基本的时间概念,其时间意义来自某段时间内的变化事物,突显度较高。经过大量使用,命名而来的转喻表达可能会为言者接受并记入词库[23]。太阳两次升起的间隔为一“日”,月亮重圆的间隔是一个“月”,五谷成熟所耗的时间是一季(年)。这同认知语言学的一大基本理论相吻合,即意义是基于体验的,概念来自于对现实世界的认知。时间的各个义项互相关联,按照一定的规律构成一个多义网络,第一个体验意义或者说原型意义来自于人类对日月运动周期的体验[24]。这样,运动(变化)的事体由于较大的显著度而为人所关注。《说文》曰:春,推也。从艸屯,从日,艸春时生也。春是会意字,甲骨文字形,从木,草木当春乃发生;中间是“屯”,似草木破土而出,土上臃肿部分是刚破土的胚芽。同理,秋,禾谷熟也。秋是象形字,甲骨文字形为蟋蟀形,虫以鸣秋。转喻性的词语所表达的实体往往是认知上突显的实体,它作为认知参照点激活目标概念实体。

思维的体验性在例(4)中得到体现,符合古人命名时的情景。意义并不直接存在于语言之中,而是体验基础上的概念表征。如果没有人加以概念化,花开花落也不过是一个自然现象而已。正是人们在体验中对时间概念认识的深入,时间意识得以觉醒,才有了命名时间的需要和能力。而又因时间无形无影,难以把握,为了指称时间,需要借助参照。汉民族认为一切运动肇始于事物,事物是一切运动的主体,由此养成了“观物取象”的思维习惯[25],这是转喻机制作用的结果。

有一种“事体”尤其引人关注,带有浓厚的文化特色,例:

(5)总角闻道,白首无成。

个人的体貌特征体现了时间因素。中国自古就是礼仪之邦,对于婚葬丧娶等重要时间节点,有着严格的礼仪规定。着装打扮具有浓厚的文化特色,比如“丱”是古时儿童的一种发式,即将头发束为双角状,可转喻童年时期。古代只有幼童不束发,而是令其自然下垂,故常用“髫髻”“髫发”“垂髫”等指代童年。实际上,这种方式相当普遍,而且往往是以仪式的形式固定下来,有强烈的社会规约性,如“束发”“及笄”等。有趣的是,“垂髫”既可以转喻儿童,也可转喻童年时期,这是在域和框架中作用的不同结果。

2.行为代时间。每一种语言都是民族思维的历史积淀,折射出一个民族观察、感知和理解世界所独具的思维范式。中华文明源远流长,有着鲜明的民族特色,先民善于从生活点滴中找到灵感,如:

(6)剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

(7)窈窕淑女,寤寐求之。

《说文》曰:初,从衣从刀。用刀裁剪衣服是制衣的开始,初的本义由此而来,后发展出时间义。“寤寐”指的是“醒”和“睡”。古人“日出而作,日落而息”。用白天和黑夜的标志性的行为来指称时间,节省了认知资源。

另外,动物活动往往会成为指称时间的参照,如:

(8)鸡鸣入机织,夜夜不得息。

转喻是人们借助参照点,在语言的经济性和准确性间求得平衡的一种认知方式。使用突显指称对象特征的词语来指认事物,可以让语言表述变得经济省力。汉魏时一日通行十二时[26]22,“鸡鸣”为其一,指凌晨一点到三点,也就是丑时。此时,牛食草完毕准备耕田。用“鸡鸣”指称其发生的时间,是典型的转喻方式,为人们概念化时间提供了参照。

时间概念的体验性决定了人的重要作用,因为人类在对时空的感知和语言的建构过程中发挥着中心作用[27]。我们祖先思维具有“体认”特征,常把基于其上获得的经验作为衡量周围世界的标准,如:

(9)覆亡之祸,翘足可期。

汉语中有一类词,如“翘足”“转瞬”,都是耗时极短的动作。动作指称时间的例子十分普遍,如“俄”“顷”“即”“眨眼”“转身”“旋背”“旋踵”“喘息”“弹指”“回头”等。在“翘足”这个时间概念框架下,动作在视觉和体验性等方面的显著度明显强于“时间”,通过前者来表征后者是基于概念临近性的转喻认知过程。其中,体验起了关键作用。这也可以解释为什么此处都是极短的时间,因为虽然“人是万物的尺度”,其认知能力毕竟有限。只有在较短时间的认知上,借助自身体验可加以把握。

(二)空间代时间。时间和空间两个范畴有时没有明确界限,时间常常通过空间来概念化,“时间即空间”隐喻深入人心。Moore 认为时间空间转喻(space-to-time metonymy)使得域不足以区分隐喻和转喻[28](P91),需要在框架的背景之下研究。转喻方面,空间距离转喻相应时间长度最为典型,以“刻”为例:

(10)夜漏未尽一刻,以火发书。

漏刻是古代的一种计时工具,其作用甚至比日晷更大。“漏”即漏壶,“刻”指刻箭。漏壶下留一小孔,置箭于壶中,箭上有刻度。壶中水缓缓流出,由水面所在的刻度可知具体的时间。

此处所涉及的所有角色和关系都可以在定向位移的框架中找到[28](P67)。水流即移动者,不同位置关系对应先后的时间关系。因为定向位移的理解中,水流先后指向的位置,相对的抵达时间都在源框架中。关键是空间和时间可以被一起感知,即可以同时观察水面的位置和体验时间的流动。时间和空间实体处于同一框架,空间关系由于比较突显而成为指称时间的参照,用空间距离表达时间长度是典型的转喻方式。很多古老的计时方式及相伴而生的时间表达渐渐消失,但这并不妨碍我们借此一窥语词及其意义的指称理据。

研究表明,转喻思维方式对于时间词义的形成和指称发挥了重要作用,可以为语词意义的解释提供新的思路。研究表明,体验哲学和认知语言学的体验观和转喻思维对意义指称提供了重要启示。专名的内涵(涵义)和外延(指称)构成一个连续体,人们可根据自己的交际需要,选取部分属性来指称目标对象。同时,Lakoff&Johnson“时间转喻的基础在于其同事件的联系”[13](P141)的观点在较大程度上得到了验证,也符合他们的另一论断“我们对于时间的所有理解与运动、空间、事件等概念有关”[13](P116)。“事体代时间”转喻的大量出现体现了汉民族“观物取象”的思维习惯。当然,对于时间转喻的跨文化比较、不同语言层面比较研究以及心理实验等方面尚待进一步探索。

注释:

①现代汉语时间词基本上是古汉语表时方式的遗留,王海棻(2004)对古汉语时间范畴做了详尽的搜集[29],列举了55 个基本时间词:晡、辰、晨、畴、初、春、旦、更、古、晦、昏、期、纪、季、今、久、刻、腊、明、暝、暮、曩、年、顷、秋、稔、日、霎、晌、时、始、曙、朔、祀、夙、岁、晚、望、午、夕、昔、夏、现、宵、晓、昕、宿、旬、叶、夜、月、早、朝、昼、昨。

②事体类:晡、辰、晨、旦、晦、昏、期、明、暝、暮、日、晌、时、曙、朔、岁、晚、望、午、夕、晓、昕、旬、月、早、朝、昼、昨、春、季、年、稔、腊、秋、昔;

行为类:初、祀、夙、宿、夜;顷、霎、久

空间类:刻;

其他类:古、今、曩、宵,畴、夏、纪、始、叶、更、现。

③Moore(2014:100)区分了 metonymy 和 correlationbased metaphor。