全球变暖背景下西北太平洋热带气旋活动的时空变化特征及潜在风险分析

2019-04-26顾成林康建成闫国东陈志伟

顾成林,康建成,闫国东,陈志伟

(1.上海师范大学 环境与地理科学学院,上海 200234;2.佳木斯大学 理学院 环境科学系,黑龙江 佳木斯 154007;3.上海工程技术大学,上海 200234)

在过去几十年,揭示热带气旋的生成、发展以及影响因素一直是气象学所面临的挑战。同时,热带气旋活动变化是否与全球变暖有关,一直在学术界存有着很大的争议,部分原因是由于热带气旋数据记录的不可靠[1-13]。

近几十年里,许多关于全球变暖是否对热带气旋活动产生影响的大量文献被出版,全球变暖会影响海洋表层温度与热含量、气温、海洋环流等,这些变化的因素如何对热带气旋活动产生影响,目前还不能够很好的解释。Chan等[14]认为从1960-2003年,在海洋表层温度(简称 SST)上升的区域,热带气旋活动(频数、超强台风的比例,强度等)有加强的趋势,尽管热带气旋与全球变暖的联系不能确定,部分原因由于气候变化是连续而不规则的。Elsner等[15]认为1970-2004年热带海洋表层温度增加接近0.5℃,这样的条件有利用热带气旋形成发展。Anthes等[16]研究认为热带气旋只会形成在较暖的洋面,它们在那里获得能量,促使热带气旋的形成与加强。Anthes等认为在一个变暖、更加潮湿的环境下,有利于热带气旋活动的加强。Emanuel等[17]认为在全球变暖的背景下,热带气旋频数有减少的可能,尽管个别区域强度有所增加。Knutson等[18-21]对全球变暖环境场进行模拟,认为飓风在变暖的环境下强度会增加,降雨会增强。在过去50年热带海洋表层一直有增温的趋势[22],这种增温趋势与1970年代以来的全球变暖有关[23],Houghton等[23]认为在21世纪热带气旋强度极有可能增加5%~10%。除西南太平洋以外,海洋表层温度的变化对热带气旋活动是有影响的,在过去30年,西北太平洋最大风速超过59 m/s的台风有增多趋势[24]。Trenberth[25]认为全球变暖加强了热带气旋活动强度与降水。Elsner等[26]发现在海洋表层温度(SST)继续升高的情况下在北大西洋、北印度洋超强台风将会变的更强。Emanuel[27]认为从1970年代开始,西北太平洋、北大西洋热带气旋生命史与强度有增加的趋势。Kossin等[28]通过对23年的热带气旋强度记录,认为大西洋热带气旋活动呈加强趋势。Elsner等[29]发现在北大西洋与北印度洋超强热带风暴变得更加,Wu等[30]认为在过去30年当北大西洋、西北太平洋、东北太平洋SST显著增温时,北大西洋的热带气旋活动会明显增强。根据Saunders等[31],如果海洋SST增加0.5 ℃,在北大西洋飓风生成频数将会增加40%。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组(WGI)第五次评估报告(AR5)指出[32],热带气旋活动增加,在长期(世纪尺度)变化上是低信度的;但自1970年以来,在大西洋强热带气旋活动加强几乎是确定的。

综上所述,全球变暖背景下,大西洋热带气旋活动的加强是肯定的,但是在西北太平洋上热带气旋活动变化是怎样的,还尚无定论。在全球变暖的背景下,热带气旋活动变化,比如数量可能增加,生命史可能增长,强度可能发生变化,这些变化可以通过气候模式预测出来。然而还有很多的问题,如在全球或者区域的发生频数,地理分布、路径变化、在沿海地区登陆频数与强度,目前仍然存在很大的不确定性,仍然很难得出一个确定的结果。

本文是通过对热带气旋活动(生成频数、超强台风频数、年平均强度、年均最大强度,路径密度与热带气旋生命史中不同阶段)的时空变化,来探讨全球变暖背景下西北太平洋热带气旋活动的变化特征及东亚大陆可能受到的潜在风险。

1 数据资料

热带气旋(TC)数据来源于美国联合台风警报中心(JTWC),1951-2015年最佳路径资料,该数据集主要包括每隔6 h TC中心的空间位置、中心气压、最大风速(1 min中心观测)等。

1951-2010年海洋表层温度(SST数)月平均据来源于美国马里兰大学(UMD)和美国德州农工大学(TAMU)共同研制开发的再分析产品SODA_2.2.4,该数据资料垂直方向上共40层(分辨率为不等间距),经、纬向分辨率为0.5°×0.5°。本次研究选择1~9层(0~96.92 m)接近100 m深,用以计算太平洋表层温度。1951-2015年风场资料来源于美国环境预报中心与能源部(NCEP/DOE)推出的月平均大气环流模式Ⅱ(Reanalysis 2)再分析资料,经、纬向分辨率为2.5°×2.5°。

2 西北太平洋热带气旋活动的时时间变化特征

西北太平洋热带气旋活动强度的时间变化可以通过生成频数、超强台风频数、年均最大强度(热带气旋最大风速的年平均值)、年平均强度(热带气旋平均风速的年平均值)、4个参量进行考查。

2.1 西北太平洋热带气旋频数年际年代际变化特征

对1951-2015年发生在西北太平洋(包括中国南海)上的热带气旋生成频数进行统计,65年间共生成热带气旋1 912例。其中西北太平洋发生热带气旋1 666例,包括超强台风(最大风速超过51 m/s)439例;中国南海发生热带气旋246例,其中超强台风6例。

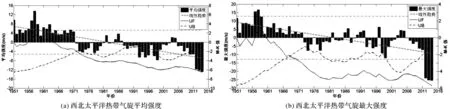

图1 1951-2015年(5-11月)西北太平洋热带气旋频数的时间变化与M_K检验曲线

图2 1951-2015年(5-11月)西北太平洋热带气旋强度的时间变化与M_K检验曲线

西北太平洋热带气旋年生成频数最大值出现在1964年、值为45例,最小值出现在1951年、值为17例,年平均值29.36例。由图1a可知,1951-2015年热带气旋频数长期变化趋势(虚线)略有上升的趋势,但是没有通过0.05的显著水平检验,黑色虚线为0.05显著水平信度线(U0.05=1.96)。

1950年代末期至1960年代初期,生成频数呈明显的上升趋势,1960年代末期至1980年代初期呈下降趋势,1980年代末期至1990年代中期呈上升趋势,之后为下降趋势。由M_K检验可知,西北太平洋热带气旋生成频数在1957年左右发生突变,即由1957年以前的偏少期向偏多期转变,但只有在1960年代初期到1970年代初期、1990年代末期至2000年代初期两个阶段增加趋势通过0.05的显著水平检验。

西北太平洋超强台风最大值出现在2004年、值为12例,最小值出现在1966、1985、1999年,值为1例,年平均值为6.63例。由图1b可知1951-2015年超强台风频数长期变化趋势(绿色虚线)没有显著变化。西北太平洋超强台风频数从1960年代末期至1980年代初期呈快速下降趋势,之后转变为缓慢上升趋势。对超强台风生成频数的时间序列进行M_K检验,并没有发现气候突变。

2.2 西北太平洋热带气旋强度年际年代际变化特征

热带气旋最大强度的最高值出现在1958年、值为56.95 m/s,最低值出现在2014年、值为14.87 m/s,年平均值为40.28 m/s。热带气旋平均强度的最高值出现在1958年、值为38.56 m/s,最低值出现在2014年、值为12.29 m/s,年平均值为25.04 m/s。

【点评】小作者选取自己的两件阅读趣事加以叙述,让我们看到一个戴眼镜的小书迷的形象。习作叙事清楚、流畅自然。

图2a、图2b里面表明,从1951年代初期至1950年代末期,西北太平洋热带气旋年均最大强度与年均强度呈现短期加强趋势,之后呈现长期减弱趋势。黑色虚线为0.01显著水平信度线(U0.01=2.576)。

总体上看,西北太平洋热带气旋年均最大强度与年均强度总体上呈明显下降趋势(通过0.05的显著水平检验)。平均强度在1972年左右发生突变,说明在1972年以后平均强度减少的趋势显著。最大强度在1968年左右发生突变,说明在1968年以后最大强度减少的趋势显著。

Wu等[33]使用日本气象局东京台风中心(JMA RSMC TOKYO)和中国国家气象局上海台风所(CMA-STI)1975-2007年最佳路径数据集,也认为年热带气旋平均强度与年均最大强度在1970年代中期开始下降,此结论与本研究强度变化基本一致,同时还发现超强台风频数从1950年代末期至2005年明显呈下降趋势,与本研究的结论不同。这样的不同有可能是不同数据集有着不同的观测系统及分析方法。

1951-2015年西北太平洋热带气旋的四个参数(生成频数、超强台风频数、年均最大强度、年平均强度)存在着明显的年代际变化特征。年均最大强度与年平均强度呈显著的减弱趋势,1970年代中期以后的变化趋势更加可靠,因为1974年美国观测卫星的使用,记录的数据更加精确。几乎可以肯定的是1970年代中期以后,西北太平洋热带气旋活动强度呈减弱的变化趋势。

3 西北太平洋热带气旋活动的时空变化特征

3.1 生命史中不同阶段的时空变化特征

目前多数研究关注的是热带气旋形成源地位置的时空变化及影响因素。而没有把热带气旋作为一个完整的生命史来研究,这样就不能从整体上把握热带气旋活动强度的时空变化。因此本研究是将热带气旋生成、发展、成熟、衰退看作一个完整的生命史出发,分析四个强度变化阶段的时空变化特征。

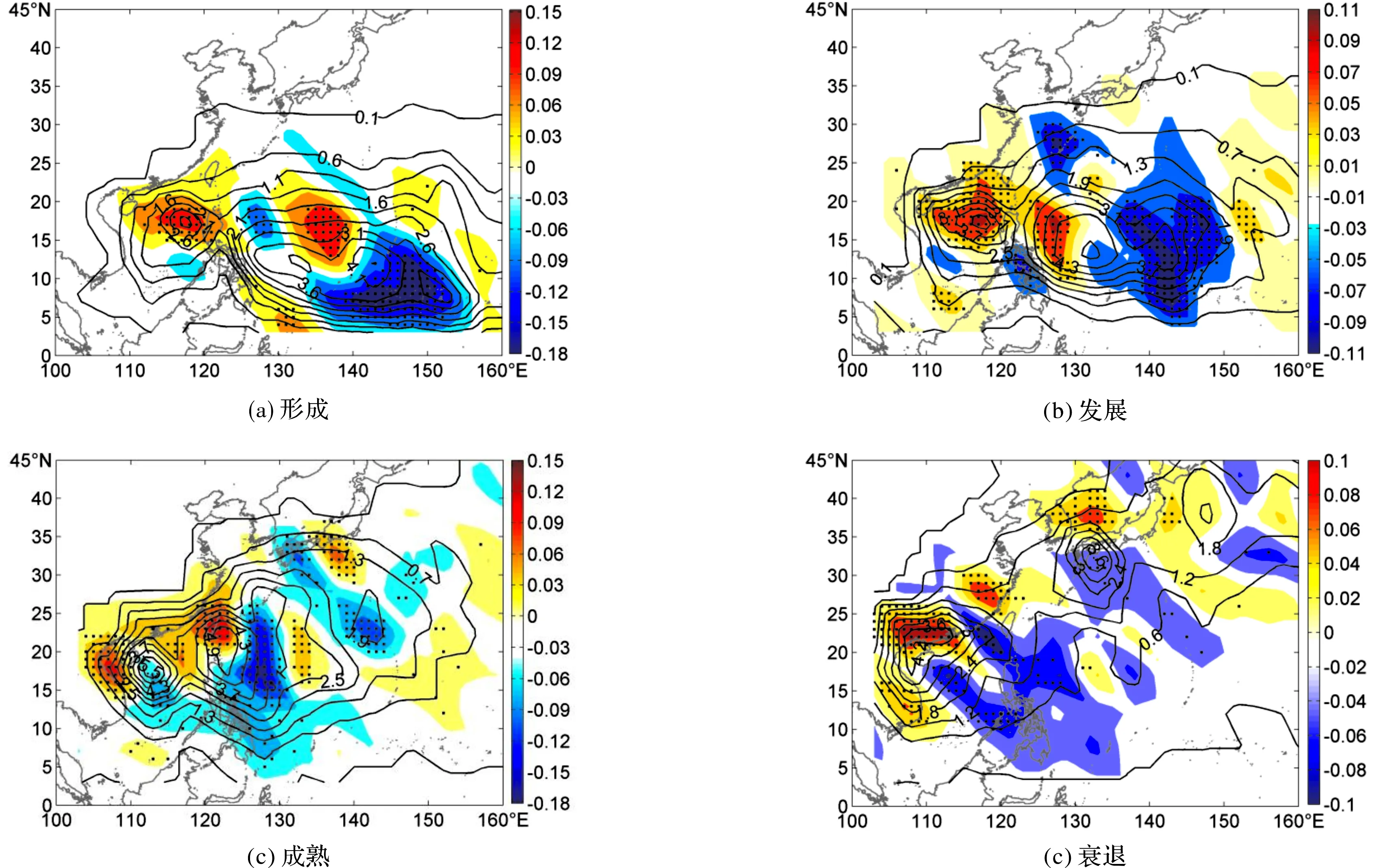

在一个完整的生命史中,热带气旋会发生强度变化,为了更好的分析处于不同强度阶段的热带气旋空间分布特征,可以将热带气旋生命史划分为四个不同强度变阶段:①生成(Genesis):当一个热带气旋中心风速到达17 m/s以上;②发展(Development):中心气压持续降低,达到一个短暂的中心气压稳定不变的阶段;③成熟(Mature):中心气压值达到最小的持续阶段,中心风速达到最大,发展结束到衰退开始的阶段;④衰退(Decay):中心气压开始增大到最后消亡阶段[34]:在西北太平洋区域建立5°×5°的经纬网格单元,统计热带气旋在生命史中处于生成、发展、成熟、衰退阶段数量占西北太平洋发生热带气旋总数的比例,其时空变化特征如图3a~图3d。黑色等值线代表热带气旋频数百分比(%)的空间分布,阴影表示活动热带气旋频数的10年线性变化趋势(% decade-1),黑色实心点区域表示通过90%的置信水平检验。

在图3a里面所描述,“生成”主要发生在西北太平洋127.5°~145°E,7.5°~145°N范围内,在此区域内空间差异十分明显。另一区域在中国南海北部(115°E,15°~20°N)。生成的空间位置与前人研究有差异,周旭等[35]认为在130°E,12.5°N附近,不同的原因可能是时间尺度与数据集有所差异。从长期变化趋势看热带气旋生成源地在菲律宾海东北部明显的增加(红色阴影区域),而在菲律宾海东南部明显减少(蓝色阴影区域)。在中国南海生成源地没有明显的变化。如果在某一区域形成的频数逐渐增加能够导致该区域与周边区域热带气旋平均强度下降,因为在热带气旋刚形成的阶段通常强度最小,一般小于17 m/s,这也就意味着生成源地的西北移动,菲律宾受到威胁相对减弱。

在图3c里面表明热带气旋处于“成熟”阶段,强度达到生命史中最大强度阶段空间分布(等值线)和它的长期趋势(阴影),成熟主要集中在菲律宾海的西侧(122°E,22°N)和中国南海(112°E,17.5°N)。长期变化趋势呈现增加趋势(红黄色阴影区域),主要分布集中在沿着30°N以南海岸线以带状向西,北延伸。其中包括两个线性变化明显加强的区域,分别是台湾岛与中南半岛东北部海岸附近。成熟位置进一步向我国沿海靠近,从一定程度上可以反映我国受台风威胁在加剧。而在带状的南侧和东北开始减弱。这样的变化在统计学上超过了90%的置信水平。这样的结果也证明了在西北太平洋大尺度环境场事实上已经发生变化。除了30°N以北,在菲律宾东南部的有限区域强度开始减弱(蓝色阴影区域)。

在图3d里面表明,热带气旋的“衰退”阶段主要集中在我国东南,南部沿海、中南半岛、海南省,中心位于(120°E,20°N),长期变化趋势不是十分明显。能够反映西北太平洋热带气旋登陆位置主要分布在我国东南、越南海岸线、福建至雷州半岛沿海、南部沿海,影响我国的南方大部分地区。在日本九州岛东部形成另一个中区域(134°E,32°N),在此区域北侧日本海(134°E,37°N)增加趋势(红黄色阴影区域)比较明显。

3.2 路径与观测强度的时空变化特征

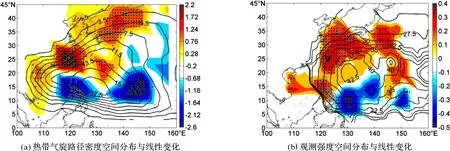

热带气旋生命史中不同阶段的时空变化特征,可以反应热带气旋整个生命史中不同强度阶段的空间变化特征,也预示着不同区域受不同强度热带气旋威胁,图4a等值线与阴影代表了路径密度百分比的空间分布与长期变化趋势,路径密度百分比为进入5°×5°的经纬网格单元里面次数与西北太平洋生成热带气旋总数的比值,能够反应了

图3 生命史中不同阶段的空间分布与线性变化

图4 热带气旋路径与观测强度的空间分布与线性变化

一个区域受热带气旋威胁的机会多少[36]。黑色等值线表示1951-2015年气旋路径密度百分比(%)的空间分布,阴影表示1945-2014年路径密度百分比的线性变化趋势(%decade-1),黑色实心点区域表示通过90%的置信水平检验。

路径密度也能够很好的解释为什么两个最大强度核心区域位于海南岛与台湾附近(图4a)。即如果在在一个网格里面热带气旋有更多机会通过该网格,从而有更多的机会达到它的最大强度。等值线代表观测强度空间分布(m s-1),阴影表示观测强度线性变化(m s-1decade-1)。黑色实心点区域表示通过90%的置信水平检验。实际上两个最大强度核心区域位于两个主要热带气旋路径上。实际上在西北太平洋生成的热带气旋主要是直接向西与向北转移两个路径(图4a),路径密度长期变化趋势也能够很好的解释了最大强度(成熟)位置向东亚大陆转移。对比热带气旋的路径密度与最大强度(成熟)空间分布模式(图3c),明显增加的区域在整个台湾,另一个区域在日本东岸附近(红色与黄色阴影区域),路径密度两个明显减少的区域位于中国南海与东亚热带太平洋。以前的研究也证明了这些的变化模式[37-38]。更多的热带气旋移动到台湾与日本,这主要与季风槽的加强有关,和西北太平洋副热带高压向东北方向的转移有关。然而路径密度也不能完全解释最大强度(成熟)的空间位置分布模式,彼此间阴影区域没有完全重合。进一步讲,最大路径密度在空间范围覆盖整个台湾,最大强度(成熟)位置明显增加位于台湾东部与西南部,在越南东部海岸线附近路径密度增加趋势不是十分明显(黄色阴影区域),但是在该区域有一个成为最大强度(成熟)集中的区域暗示。

为了测试热带气旋观测强度的空间变化,热带气旋强度为进入5°×5°的经纬网格单元里面的最大风速平均值[33]。正如图4b等值线空间分布模式所表明的,强度高值区域位于台湾岛的东部,除了菲律宾东南部(蓝色阴影区域)观测强度呈下降趋势,在20°N以北,135°E以西的西北太平洋区域(红色阴影区域)热带气旋观测强度呈加强趋势。观测强度与路径密度线性变化空间分布模式在在热带与中纬度地带类似,这决不是巧合。例如,在热带气旋观测强度下降的区域(图4b蓝色阴影区域)侧翼是路径密度下降的两个大区域(图4a蓝色阴影区域)。影响台湾的热带气旋主要来自东南方向,路径密度显著增加(图4a红色阴影区域),同样它的观测强度也是明显上升的趋势,(120°~130°E,20°N)热带气旋经过明显增多。

区域海表温度决定着能量输入,用来维护热带气旋形成与发展[39-41],同时也是一个控制热带气旋强度变化的重要因素。热带海洋从19世纪中期开始上升了0.25 ℃~0.5 ℃[42-43]。高的海洋表层温度是台风加强的必要不充分条件[44]。从全球变暖的视角来看,热带气旋强度受表层能量输入的影响,或者是与上层对流层进行热量交换[45-48]。从能量交换的角度来看,在菲律宾海东部海洋表层呈升温趋势,然而在这里热带气旋活动呈减弱趋势。这有可能是在此区域有不利的热力、动力条件掩盖了。

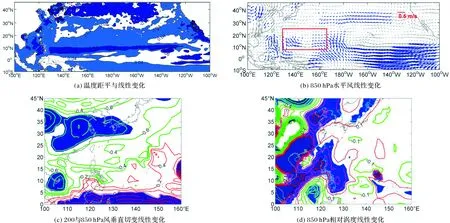

4 热带气旋活动的大尺度背景场变化趋势

Parket等[49]认为动力环境的空间差异改变了近几十年热带气旋强度变化的相应模式。全球变暖可能影响大尺度大气环的改变,从而导致风垂直切变,相对涡度的变化。为了揭示热带气旋活动变化的可能机理,我们可以测试有关的热带气旋发展过程中的环境场的变化。在图5a里面表示太平洋1951-2010年温度距平(等值线)与线性变化(阴影)(℃ decade-1),浅(深)蓝色阴影区域表示该区域通过了90%(95%)的置信水平检验。在过去70年,在西北太平洋区域表层明显变暖,尤其是在西太暖池区更加明显,而在中、东热带太平洋呈略微下降趋势。太平洋表层温度这样的一种变化模式必将导致西太平洋与中东太平洋纬向温度梯度进一步加大。海表温度的空间差异势必导致大尺度大气环流的变化,即在近赤道附近必须加强了海气耦合过程,这样的变化及可能导致walker环流的加强,图5b表示太平洋1951-2015年850 hPa水平风线性变化(m s-1decade-1),蓝色箭头表示该区域通过了90%的置信水平检验。在近赤道附近东太平洋低空环流显著增加,向西呈减弱趋势,这样的变化趋势超过了90%置信水平。

与热带气旋活动有关的动力环境场受walker环流的加强影响也能被观察到,比如850 hPa的水平风相对涡度,200 hPa与850 hPa风垂直切变动力条件的变化。包括,在近赤道附近逐渐加强的低空东风带发生的经向切变,在热带地区图5b(红矩形区域内)经向切变所形成的低空反气旋流。这样的异常反气旋流很可能是抑制在那里热带气旋形成一个重要因素。另一方面,一个正在加强的walker环流也能加强热带北太平洋风垂直切变。图5c表示西北太平洋1951-2015年200与850 hPa风垂直切变线性变化(m s-1decade-1),图5d表示西北太平洋1951-2015年850 hPa相对涡度线性变化(10-6m s-1decade-1),浅(深)蓝色阴影区域表示该区域通过了90%(95%)的置信水平检验。图5c与图5d的(137°~145°E,10°~15°N)区域也出现了风垂直切变的增加与相对涡度的减弱,尽管风垂直切变、相对涡度的减小变化不是很明显,这极有可能是热带气旋活动减弱的主要因素。这也能够很好的解释了为什么菲律宾东热带气旋生成频数减少与强度减弱。中国南海北部的亚热带地区,台湾南部,日本有着大规模的异常气旋流动,和较差的风垂直切变,促使在那里热带气旋活动加强。结果导致热带气旋有更多的机会达到最大强度(成熟)阶段时靠近东亚大陆,换句话说,热带气旋极有可保持加强、或者最大强度的在东亚大陆登陆。这就意味着在未来几十年,沿着东亚海岸线热带气旋的登陆强度极有可能显著增加。在西北太平洋区域海洋与大气环流场的变化很有可能促使热带气旋加剧威胁东亚沿海国家。

图5 热带气旋活动的大尺度背景场变化趋势

5 结论与讨论

(1)1951-2015年热带气旋频数长期变化趋势略有上升的趋势,但是没有通过0.05的显著水平检验。西北太平洋热带气旋频数在1950年左右发生突变,由1950年以前的偏少期向偏多期转变,但只有在1960年代初期到1970年代初期、1990年代末期至2000年代初期两个阶段增加趋势通过0.05的显著水平检验。1951-2015年超强台风频数长期变化趋势没有显著变化。

(2)从1951年代初期至末期,西北太平洋热带气旋年均最大强度与年均强度呈现短期加强趋势,之后呈现长期减弱趋势。总体上看,西北太平洋热带气旋年均最大强度与年均强度总体上呈明显下降趋势。平均强度在1972年左右发生突变,说明在1972年以后平均强度减少的趋势显著。最大强度在1968年左右发生突变,说明在1968年以后最大强度减少的趋势显著。

(3)从热带气旋最大强度(成熟)阶段,路径频数,观测强度线性变化趋势的空间分布来看,线性变化呈上升趋势的位置均向东亚大陆靠近,这也就意味着西北太平洋热带气旋活动强度在一定程度上呈减弱趋势,但是登陆的频次、强度极有可能加强。也就是在整个东亚大陆受西北太平洋热带气旋潜在威胁会进一步加剧。

从1970年开始,西太平洋表层明显变暖,尤其是在西太暖池区更加明显,而在中、东热带太平洋呈略微下降趋势。这样的一种变化模式必将导致西太平洋与中东太平洋纬向温度梯度进一步加大。这样的变化及可能导致walker环流的加强。与热带气旋活动有关的动力环境场受walker环流的加强影响也能被观察到,在近赤道附近逐渐加强的低空东风带发生的经向切变所形成的低空反气旋流。另一方面,一个正在加强的walker环流也能促使风垂直切变的增加与相对涡度的减弱动力因素的改变可能是使西北太平洋热带气旋活动减弱的一个重要因素。而在中国南海北部的亚热带地区,台湾南部,日本有着大规模的异常气旋流动,和较差的风垂直切变,促使在那里热带气旋活动加强。当然,全球变暖可能只是影响西北太平洋热带气旋活动变化的一个重要因素,Cane等[50],周波涛[51],何鹏程[9],邹燕[52],Chan[53]认为厄尔尼诺循环(ENSO)、太平洋年代际振荡(PDO)导致西北太平洋区域主要大气环流系统出现异常,近而间接导致西北太平洋热带气旋活动发生变化。哈瑶[54]认为东印度洋-西太平洋(EIO-WPO)SSTA通过调制大尺度环境场,改变了环境场正压能量向天气尺度扰动的转化,从而影响热带气旋的活动。因此,在解释热带气旋观测强度、路径密度生命史中各阶段线性变化的空间分布模式,既要考虑热力学条件,又要考虑动力学条件,但是似乎动力因素的变化比热力因素的变化更加重要。