学科融合在高中生物学“科学思维”素养培养中的实践

——以“物理力学与渗透原理的融合”为例

2019-04-25邓纯臻

邓纯臻 隆 平

(四川省攀枝花市第七高级中学校 攀枝花 617005)

“科学思维”是生物学学科核心素养之一,是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力[1]。一般来说,生物学科中的“科学思维”侧重于“揭示事物演化发展的规律”,即主要讨论其中的思维工具,包括归纳与概括、演绎与推理、分析与综合、比较与类比、模型与建模、内向思维与外向思维、批判性思维与创造性思维、逆向思维与侧向思维、收敛思维与发散思维、逻辑思维与辩证思维等[2]。

“学科融合”是指基于学生已有的多学科知识,借助其他学科的思维方式、思维习惯、分析方法等解决教学过程及实际生活中遇到的生物学问题的一种教学策略[3]。借助其他学科的思维方法能够将生物学上的部分疑难点进行简单化、具体化,降低其理解难度。学科融合在帮助学生理解相关知识的同时,能够有效提升教学效率,促进学生“科学思维”素养的形成。

本文以“物理力学与渗透原理的融合”为例,谈谈学科融合在高中生物学“科学思维”素养培养中的应用。

1 学科融合实践案例——物理力学与渗透原理的融合

渗透系统是指由半透膜及其两侧的溶液所构成的能够发生渗透作用的体系或装置,如由植物细胞的细胞液、原生质层及外界溶液构成的渗透系统等。对于渗透原理的理解与运用是学生分析与综合、融合与发散思维发展的重要素材,利用学科融合的形式,借助物理学相关知识与思想能够帮助学生提高理解效率,促进学生“科学思维”素养的形成。

U形管和漏斗烧杯系统是生物学教学中分析渗透原理的最为经典的两个教学媒介。对此,我们可以借助物理力学中的“受力分析”与“能量分析”两类知识辅助教学与素养的培养。

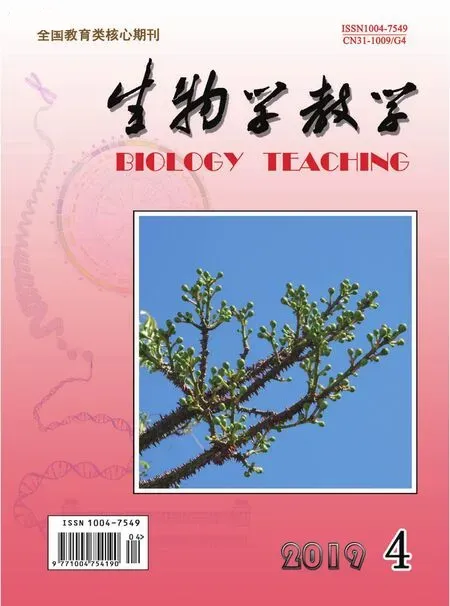

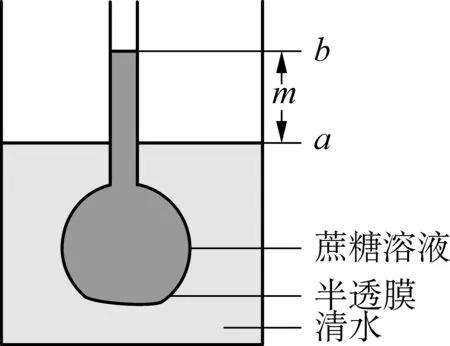

1.1 重力及物体的受力平衡分析 溶液“渗透压”指溶液中溶质微粒对水的吸引力。据此,可以采用“吸引力及重力”对渗透系统进行分析。渗透装置如图1所示,漏斗中为溶液a,溶液浓度为Ma,烧杯中为溶液b,浓度为Mb, Ma>Mb。当达到渗透平衡时(图2),漏斗中溶液浓度为Ma平,烧杯中溶液浓度为Mb平,漏斗中产生水柱,水柱高度为△h。

分析: 当Ma>Mb时,即a溶液对水所产生的向上(方向针对半透膜而言)的吸引力Fa大于b溶液对水所产生的向下的吸引力Fb,此时,半透膜两侧液体间所产生的合力F合=Fa-Fb>0,方向向上,渗透装置开始吸水,漏斗中液面上升,形成水柱△h,随着吸水量的增加,a溶液浓度减小,所产生的向上吸引力Fa逐渐减小;

b溶液浓度增大,所产生的向下的吸引力Fb增大,故两者的合力F合逐渐减小。随着△h逐渐增大,这部分液体具有向下的逐渐增大的重力G△h。当F合=G△h时,渗透系统达到渗透平衡(图4)。此外,渗透系统达到平衡时,F合仍然大于零,即Ma平>Mb平,由此可总结出规律: 渗透系统初始浓度差越大,渗透平衡时F合越大,△h越大,即水柱越高。

据此,可以构建一套相关的数学模型,来表示渗透系统中渗透作用发生时,渗透压对水的吸引力的合力F合及水柱重力G△h的变化规律(图5)。

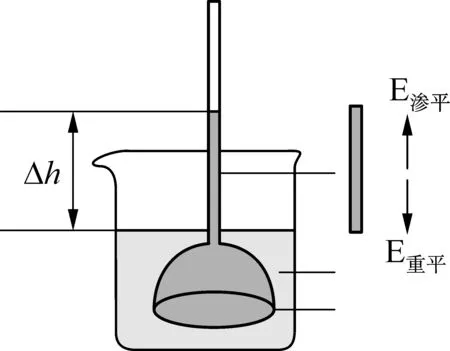

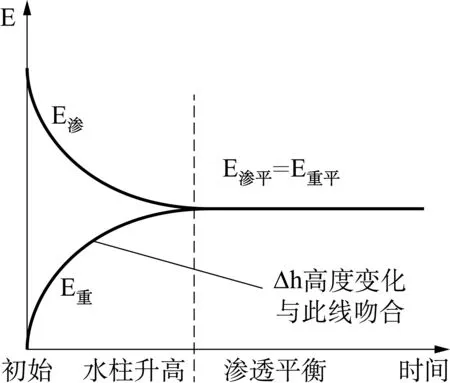

同理,当Ma U形管的分析过程与此过程类似,此处不再赘述。 “受力分析”是物理力学的基础知识,在教学中将“受力分析”引入“渗透原理”的理解中,能够降低渗透原理的理解难度,帮助学生更快掌握相关知识;通过模型建构、过程分析等方法也能培养学生学以致用、综合运用的能力。 1.2 机械能守恒及重力势能分析 漏斗中溶液吸水、水柱上升的过程中,渗透系统克服了重力做功,故可以从“机械能守恒及重力势能变化”的角度对渗透系统进行分析。 分析: 当渗透系统中半透膜两侧存在浓度差时,该系统中溶液浓度较大的液体存在对水的吸引趋势,这种趋势能够产生一种势能为某些过程或体系提供能量,假定这种势能为渗透势能,用E渗表示。当渗透系统中溶液的浓度关系为Ma>Mb时,漏斗中形成一个较大的向上的渗透势能E渗,使得漏斗吸水,该势能能够克服漏斗中水柱上升所形成的水柱具有的重力做功,导致水柱能够不断上升,水柱上升,溶液浓度差减小,故E渗逐渐减小(图6)。水柱形成之后,即产生向下的重力势能E重,随水柱上升,E重逐渐增大,当两者刚好相等时,装置达到渗透平衡的状态,此时E渗平=E重平(图7)。 图6 渗透初始状态势能分析 图7 渗透平衡状态势能分析 据此,建立渗透系统中机械能变化规律的数学模型(图8)。 图8 渗透过程势能变化分析 “能量分析”这部分内容比“力的分析”难度稍大,但其仍属于物理力学部分的基础内容。以“能量守恒及重力势能”相关知识为切入点,为学生提供了多一种的思维选择,两部分知识相互促进,可帮助学生加深对两部分知识的理解,这样以“学科融合”的形式对“渗透原理”相关知识进行教学,将“物理力学”知识与“渗透原理”进行融合理解,在学生掌握相关知识的过程中逐步提升学生的分析与综合能力、在无形中培养学生的融合与发散思维、创新思维与辩证思维等。 1.3 “科学思维”素养实践 通过例题分析加深“学科融合”的思维能力。 例题: 如图9所示为平衡时的渗透装置,烧杯内的液面高度为a,漏斗内的液面高度为b,液面高度差m=b-a。在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标,正确的是( ) 图9 平衡状态渗透装置 A. 若吸出漏斗中高出烧杯内的液面的溶液,则平衡时m增大 B. 若向漏斗中加入少量蔗糖,平衡时m将增大 C. 若向漏斗中加入适量且与漏斗内的蔗糖溶液浓度相等的蔗糖溶液,则平衡时m不变 D. 向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大 解析思路: 结合“受力分析”解答此题。假设“吸出”或“加入”的只是溶液中的溶质,即对比形成原平衡与新平衡所对应的初始浓度差。再借助上述规律:“渗透系统初始浓度差越大,渗透平衡时F合越大,△h越大,即水柱越高”,便能快速判断此题。 分析过程:“若吸出漏斗中高出烧杯内的液面的溶液”,相当于减小了漏斗与烧杯内溶液的初始浓度差,则该渗透系统所产生的合力F合新比原来的合力F合原要小,该合力F合新所能平衡的水柱重力G△h也相应减小。因此,当达到渗透平衡时,所形成的水柱高度m减小;同理,“若向漏斗中加入少量蔗糖”,相当于增大了漏斗与烧杯内溶液的初始浓度差,平衡时,m将增大,B正确;“若向漏斗中加入适量且与漏斗内的蔗糖溶液浓度相等的蔗糖溶液”,相当于增大了初始的浓度差,故平衡时m将增大;“向烧杯中加入适量的清水”,即改变了烧杯中原有水面的高度,相当于增大了漏斗中溶液的体积,即减小了初始浓度差,故平衡时m将减小。 在生物学教学过程中,可以尝试将物理、化学、数学等多学科的相关知识融合到课堂教学中,不仅能够帮助学生快速理解相关知识、提高教学效率,更为重要的是能够提升学生的学科核心素养,提升学生的综合能力。 例如,可以将“物理电学(电场力)”与“电泳的原理与生物大分子的分离”相融合进行讲解,降低理解难度[3];也可以采用构建数学模型的方法,将数学的“函数”与“不等式”等与“基因频率的计算与分析”相融合进行讲解,提升教学效率[4]。

2 结语