从佐藤真的观察看民初丝织业的转型与纹样嬗变

2019-04-23袁宣萍

袁宣萍

1917年的《东方杂志》第十四卷第二号刊登了一篇题为《杭州之丝织业》的文章,节译自日本《染织时报》,译者为王士林,原作者为日人佐藤真。文前有译者按语:“世界丝织业,虽以吾国为先进,然近来各国均能应时势之要求,推陈出新,力求精巧。我国则仍守故式,瞠乎其后。盖昧于大势之所趋,喑于进步之方针故也。日人佐藤真君来浙三载,于教务忙迫之余,独能将吾杭之丝织业,推源溯委,详陈利病,归告国人。虽为彼邦之侦探队,亦吾国之忠告友也。爰节译之,以供吾浙丝织家之参考焉。”①此篇文章对我们了解清末民初中国染织业尤其是丝织业的发展非常重要,笔者因写作《中国近代染织设计》一书,梳理了这一时期中国染织业的相关资料,现仅就这位日籍教员佐藤真的记载,讨论一下民初染织业的转型及服饰纹样的嬗变。

一、佐藤真与浙江甲种工业学堂

佐藤真,20世纪初日本机织家。据他在《杭州之丝织业》中所称,“余自大正元年(中华民国元年)八月,就浙江省公立甲种工业学校之聘,屈指至今,任该校教习之职,三载有余。”即他于1911年受聘浙江甲种工业学校担任教职,写作此文为1914~1915年。浙江省甲种工业学校,前身为浙江官立中等工业学堂,创办于1910年,1911年正式开课,同年民国肇始,遂改为此校名。“设机械、机织、染色三科,并附设艺徒班,计分金工、木工、铸工、锻工、原动、手织、力织、准备、图案、意匠、染练、印花等部分。又为培养教师计,并附设浙江省立中等工业教员教成所,分金工、木工、机织、染色四班”。②创办人、校长为许炳堃,毕业于东京高等工业学校机织科。浙江为染织业大省,杭州又是丝织重镇,清末新政十年内,大量良家子弟赴日留学,其中一些选择了染织专业,决心学成归来,重振产业。许炳堃回国后,比较中日两国染织工艺的差距,深感必须创办工业学校,培养新型人才,才能实现产业向工业化的转型。因此,他借鉴了母校——东京高等工业学校的模式,在浙江巡抚的支持下创办了这所学校,并聘请留学回校的朱光焘和蔡经贤两位同仁,分别担任机织科和染色科主任。一所全新的染织工业学校在杭州诞生。

图1:浙江甲种工业学校提花实习车间

图2:牡丹纹摹本缎

图3:富贵三多纹织锦

关于浙江甲种工业学校及其对民国染织业的影响,笔者在《浙江近代设计教育》一书中有过详细介绍,在此不再展开。由于教员的缺乏,加上管理层的留日背景,办校初期以聘用日本专家和留日学生为主,之后才以培养的学生留校任教,其中包括陈之佛、常书鸿与都锦生。佐藤真受聘于学校创办之初。据第一届毕业生王建侯回忆:“惟吾制造工业,向以纺织丝绸为最著名,惟以设备及技术尚在手工业阶段,必须彻底改良……惟事属草创,设备未允,师资亦感不足,专科教授,大都求才异国”。③佐藤真也在自述中称:“许炳堃氏于宣统三年创设甲种工业学校,养成地方工艺厂之教员,附以机织传习所,养成职工徒弟,可称百端尽力矣。惟开办之初,技术未精善,乃招致我国京都模范织工、意匠图案工、穿纹工等之各专门技术家,以求制品之精良,始能着着进步”。④不仅专业教师,连艺徒班的技师亦请自日本。1920年,因浙江甲种工业学校办学成绩出色,升格为公立工业专门学校,规模扩大(图1)。第二年学校举办了十周年庆。从校庆展出的相关资料看,仍然保留了一部分日籍教员,其中就有佐藤真,他负责织物解剖、力织机、纺织、麻纺课程,并有编写的教材展出,且为校董会成员,说明其有一定地位。

二、佐藤真眼中的传统染织纹样

佐藤真在杭州任教职的这些年,正是我国染织业从传统手工业向工业化发展的转折关头。作为机织家,佐藤真以杭州为立足点,对转型期的中国丝织业做了详尽调查。他认为,“中国境内丝织物之产地虽少,然原料之丰富,技术之卓绝,无过浙江、江苏两省。今举二省中之主产地如次。浙江省:杭州、绍兴、湖州、嘉兴、濮院、温州、宁波;江苏省:苏州、南京、盛泽、王江泾。”另外他还调查了传统织物品种,并作了分门别类的详细介绍。总体来说,“中国主产之丝织物,练织物(熟货)如宁绸、缎子、线绉、实纱、芝纱、亮纱等,生织物(生货)如湖绉、纺绸、春绸、春纱、官纱等,细别极多”,且织物的地域差别明显,“例如杭州之缎子(花缎子),绍兴之繻子(即素缎子),湖州之生织物,嘉兴之绢及纱类,宁波之纹琥珀类,苏州之缎子,南京之素缎子(黑色缎最著名)等”,皆为有声誉的地方产品。⑤考浙江省清末丝织物类别,的确如记载所言,其中杭州尤以杭缎、花线春、春绸、宁绸、春纱、官纱、杭罗、杭纺等为最,既有熟货织物(先练后织),也有生货织物(后织后染)。重要的是,佐藤真还观察了清末流行的绸缎花色,专门列出“花样及染色之趋势”一节进行阐述。“花样者织物之生命也。虽有精巧之织物,若花样不适于时好,则为世所厌弃矣。中国人喜服光泽之织物,故花缎之需用,较素缎为广。其花样喜用吉字好音。”晚清绸缎花样主要有以下几种:

“摹本一花:荷莲三秋,芝仙竹寿,四季富贵,大八吉,万古长春,福禄寿喜,万代庆寿,大三秋,寿山福海,福寿图,鱼庆三多;

摹本五花:芝梅蝶,净百福,净三元,净冰梅,子孙蝶元,竹菊梅,富贵连元,菊蝶,净如意。

摹本二只:大寿字,三秋,飞身一品,太少狮,新松亭,福寿三多,蕉鹤,一品富贵,龙光,竹林鹦鹉,海棠蝶,万丹,江山万代,新耕织,芝仙寿,龙凤双喜,五福寿。

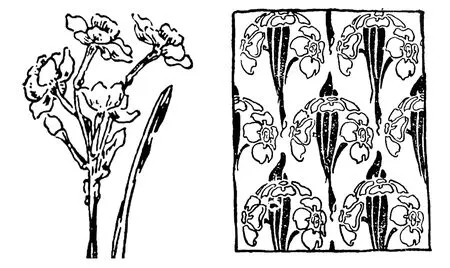

摹本三花:新大秋,篾簟万字,芝仙寿,新菊蝶,净竹叶,海棠蝶,净竹梅,荷花蝶,水浪金鱼(图2)。

图4:新颖植物纹样:柳树与蔓草

图5:新颖自然纹样:云雾与汽泡

平花四花:胜地葵,梅兰竹菊,四令如意,洋牡丹,万字绵长,三秋,万字幅搦,八信寿,散八吉,菊花金鱼,大疋兰,如地双龙,水浪洋蝶,线边万字,荷丹蝶,海棠蝶,枝梅元,净竹梅,万字洋菊,老菊蝶,洋莲,四季连元,芝仙三多,云团鹤,大福寿,菊蝶梅,荷莲三秋,如意团鹤,大三多,葵梅,葵兰,兰蝶元,锦地芙蓉,松鹤球(图3)。

平花四只:钱边团鹤,五福捧寿,新拱璧,净博古,钱边福寿,福寿三多,净松亭,净寿字。”⑥

上述记载中,摹本是指摹本缎,也即杭缎;平花是指平纹地上提花的花线春与杭大绸,一花至五花是指沿织物幅宽方向安排几个纹样单元,而纹样喜用“吉字好音”,是指清代盛行的寓意纹样,所谓“图必有意,意必吉祥”。这些纹样有植物花卉的菊花、灵芝、水仙、牡丹、海棠、芙蓉、荷花、松、竹、梅等,动物昆虫的龙、凤、蝴蝶、鹦鹉、金鱼、团鹤等,器物的如意、八吉、拱璧、博古、铜钱纹,还有万字绵长、大福寿等几何和文字纹样。

清末新政时,中国自上到下开展了一场工艺改革运动。在朝廷的倡导下,各地纷纷成立工艺局所,以官办民助的方式兴办工艺学堂,以抗衡西方资本主义的入侵,其中很多是以染织工艺为重点的。成立于保定的直隶蚕桑局,技术监督是川人卫杰,在任期间著《蚕桑萃编》,同样记述了当时流行的服饰纹样,并与上贡及官、吏、商、农、僧道等不同身份相对应。对比佐藤真的记载,两者在花样的名称与组合上颇有类似之处,可作比较。⑦

在色彩配置上,佐藤真认为中国人喜欢较浓的色彩、光亮的缎面,此外黑色也极受欢迎。如果我们将记载中的绸缎品种、纹样与色彩,与晚清遗存的织物比照,可以发现其重合度非常高。由此可见,佐藤真的观察是专业且细致入微的。

三、民初染织纹样之嬗变

《杭州之丝织业》在国内刊发的1917年,我国染织业的工业化已取得初步成效。工业化进程是在第一次世界大战期间步入快车道的,特别是江浙沪地区,染织厂如雨后春笋般涌现出来,城市消费文化逐渐形成,人们的着装打扮发生了很大变化,城市女性换上了“文明新装”,染织纹样也旧貌换新颜。到20世纪20年代中期,旗袍诞生,并逐渐向中西结合、贴体合身的方向发展。如果把清末的中式女装与1920~1930年代的袄裙、旗袍放在一起比较,两者在面料、花样、色彩上都有了明显区别,给人的审美感受是很不相同的。

本文把民初的时间框定在1911~1937年抗战爆发之前。这一时期遗存至今的女性袄裙、旗袍还有不少,对照同一时期的月份牌、老照片,以及产品样本、设计师的作品原稿,我们可以清楚地看到染织纹样的变迁。一些全新的纹样出现了,主要有以下特点:

首先,植物纹样被大量使用,但新纹样没有“花开富贵”“梅兰竹菊”“芝仙祝寿”等寓意,而是把自然界一切美的花草树木纳入纹样范围。所以我们能看到柳树、藤蔓、玫瑰、红枫、秋葵、竹叶、绣球、木槿、紫藤乃至很多叫不上名的花花草草,风格或写实,或变形,千姿百态(图4)。

其次,自然纹样增加。传统图案中自然纹样以云纹为主,所谓四合如意“云”,带有较强的程式化倾向。而新纹样中的云纹造型则不受传统束缚,另外瀑布、流水、星空、焰火、卵石、山岩、气泡、露珠、月色等都是题材的来源(图5)。

第三,几何纹样大幅度增加。传统几何纹样宋锦中有较多表现,如龟背纹、卐字曲水、回纹、四达晕、八达晕等,构图严谨。而新纹样中的几何纹除了规矩的条格外,还有各种几何纹的组合,以及几何纹与花卉或与自然纹样的组合等。在这里我们看到的是自由的线条,穿插组合,活力无限(图6)。

图6:新颖几何纹样

第四,在动物纹样上,传统纹样多为龙、凤、蝙蝠、蝴蝶等,新纹样最爱用的是孔雀纹样,但会把孔雀羽作为表现的重点,线条优美动人,这种表现动物局面而不是整体的做法也是传统所未见的(图7)。

佐藤真的文章写于1914年,其时传统纹样仍唱主角,但变化已经发生,新的东西正在生长。正如1935年的一份杭州丝织业调查报告称:“惟自民国以还,服色既无定制,自多更张,乃专以华丽为主,于是经营服饰业者,咸潜思冥想,争奇斗胜,以为商场上之竞争,社会人士亦皆趋新喜异。妇女尤为新奇花色之追逐者,故绸缎之衣色,不但春夏有异,而且朝暮不同,由此可见,绸缎花色变换之繁矣!”⑧形成这种变化的原因,当然是由于时代的变迁。然则时代的变迁又体现于何处呢?

四、民初染织纹样嬗变的成因分析

通常我们认为,民初染织纹样的嬗变是由于时代的变迁、生活方式和审美风尚的改变。但如果综合起来看,还与技术的引进、设计方法与市场竞争有关。

首先,这种嬗变来源于新技术。我国近代丝织物的进步,始于新式提花机的引进,在这个关键转折点上,杭州走在全国前列。新式提花机即装了贾卡龙头的提花机,19世纪初由法国人贾卡发明,明治维新后传入日本,至19世纪末在日本推广,而中国直到20世纪初才后知后觉地发现这种“利器”的存在。佐藤真言:“以中国之人素性保守,绸业公所之行规,最易阻止其改良进步。在我国当时明治二十年间(1887)已由法国输入新式纹织机,制造新式之织物。在中国则至宣统三年(1911)时,尚未知使用此文明之利器也。十数年前,虽有我国阪本菊吉氏为之计画,试用新式纹织机,然技术未精,因而中止。其后杭州创工艺厂,输入数台之新式纹织机,终以时机未至,不能实地使用。”⑨考杭州丝绸界前辈记载,阪本菊吉氏的确到过杭州,并在某家机坊捣鼓了很久,最后拍了一套木织机的照片返回日本了。若干年后,经过改良的日式提花机就进入中国了。⑩“绸业公所之董事金溶仲氏,于机业素有经验学识,见中国每年由日法二国所输入之优美丝织物,日益加多,且悉其获利丰厚,于宣统三年由我国输入新式纺织机,开始织造。此为民间使用新式纹织机之嚆矢也。”金氏创办的杭州振新绸厂起初对引进的织机秘而不宣,试织新产品成功后方广为人知。此时正值浙江甲种工业学校对新织机不遗余力地倡导、培训和示范,又赶上第一次大战爆发后洋货锐减的良机,新技术遂成星火燎原之势。“当宣统三年之末,民间未见有一台新式纹织机之杭州,迨民国元年末,约有四十台。二年末,增至二百台。三年末,竟达七百台,四年末,乃超过一千台以上。而我邦之制造新式纹织机,以供彼需要者,大有日不暇给之势。可谓奇观矣。”佐藤真将这一欣欣向荣的时期称为杭州的“机业模范时代”。⑪

图8:新式纹制工艺车间

图9:水仙花的写生变化(陈之佛《图案法ABC》)

提花机改革直接带来了染织纹样的变化。在手工时代,画师画好花样后,由挑花匠通过“挑花结本”将花样转变为花本,一套花本就是一个花样,由于挑制麻烦,挑好后往往用好几年,有些母本甚至可代际相传。而新式提花机采用的是针孔纹版,采用点意匠和轧纹孔等“纹制工艺”将花样转变为一套程序。效率提高后,改样翻新的速度加快,紧跟流行时尚成为可能。“当新式纹织机开始之初,其意匠纸均仰给于我国西阵,其后工业学校聘意匠师,自制纹纸,以供机业家之使用,而此业比较的获利不少,故学生及职工徒弟等争学习之。然彼等开办之初,技术未精,缺点尚多,故制品之声价不高。制造优等品者,其纹纸仍仰给于我邦西阵,又我邦贩卖新式纹织机之商人,往往兼营斯业。然仰远方之供给,未免失流行之时机。”⑫佐藤真的这番话,说明杭州在民国初期引进了日本西阵织的提花纹样。日本商人见有利可图,索性在杭州开办纹制厂,如设在拱宸桥的“好办社”,所售花样索价甚昂。由于纹制人才十分抢手,甲种工业学校的培训极受欢迎。不少人学会后投资兴办纹制厂,其中毕业生李锦琳于1915年创办的“日新纹工厂”,号称中国最早,之后一批纹制厂在杭州涌现出来。值得一提的是,留校任教的都锦生也学习了纹制工艺,并在实习车间试验成功了丝织风景画,之后辞职创业,成就了一番丝织美术的宏大事业。因此,引进新式提花机、采用进口的花样纹版,自然会导致染织纹样的变化(图8)。

其次,这种嬗变是因为设计方法的不同。传统手工时代,织物品种很少变动,纹样变化也缓慢,但还是有求变的社会需求在。所以在染织界存在一种艺匠——即画师和挑花匠,他们独立开业,为作坊主设计当季需要的花样。卫杰在《蚕桑萃编》中感叹:“服用之宜,雅俗共赏,固由织工之巧,实缘画工之奇,而其要则在挑花本者之为画工传神。”⑬没有他们,何来绸缎上的万紫千红!画师们的设计是一门代代相传的手艺,有一整套相沿成习的设计套路。纹样题材如何选择,如何造型,题材之间如何组合,色彩如何配置,表达的意思是否符合人物身份和使用场合,都是有讲究的,但与此同时,也是受限制的,从而展现出审美上的沿续性和观感上的相似性。新的设计方法来自于学校染织教育,是从素描、色彩开始学习的。以佐藤真供职的浙江甲种工业学校为例,学生进入专业学习后,机织科的课程与设计相关的,有水彩画、图案、机织法、织物解剖、纹织、力织、意匠等,染色科的除共同课外,另有化学、染色学、配色、整理等,其中图案学是最重要的专业基础课之一。而图案学,就我们目前所见到的民国教材来看,是将自然和生活中的一切可用素材都纳入纹样的范围,通过写生、变化成为染织纹样,造型手法和各种图式比传统更为丰富。在色彩配置上,开始引入西方的色彩学理论,而染料化学和染色学使更丰富的过渡色成为可能。用这样的设计方法设计出来的染织纹样,自然与传统风格迥异。陈之佛应该说是佐藤真的学生,但他说学校的另一位日籍图案教员管正雄对他影响更大。他留校后自编的《图案术》讲义被认为是中国人自编的第一本图案学讲义,后又通过许炳堃的推荐,赴日本东京美术学校图案科学习,回国后创办“尚美图案馆”,虽然存在时间不长,但为江浙一带的染织厂设计了大量花样(图9)。

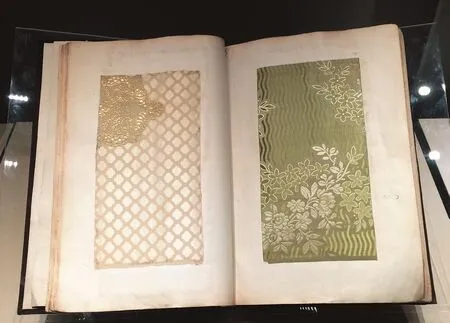

第三,这种嬗变与民初激烈的市场竞争有关。近代门户开放后,时代的新风扑面而来。杭州离上海很近,上海的消费文化和流行时尚很快便波及杭州。咸丰十年至光绪十九年间(1860~1893),上海的洋行已遍地开花,主要经营各国的工业品、日用品、食品和烟酒,其中与纺织品有关的有洋纱、洋线、棉布、花边、呢绒、针织品(毛巾、袜子)、绒毯等。至清末民初,像先施、永安这样大规模的百货公司就出现了。在上海这样的新城市中,欧洲货、美国货、日货、国货为争夺市场份额,纷纷在报纸、杂志及街头大打广告,极尽推销手段。这种商业氛围培育了上海的消费文化,使得人们的服饰和染织纹样很快趋向现代。另一方面,马关条约后,允许外国资本在中国办厂,直接在上海等地开办的外企众多,特别是染织行业,其织物纹样随着产品深入城市乡村,在很大程度上影响了中国的染织设计。为了与洋货抗争,民族资本的染织厂也纷纷聘用留洋回来的设计师、借鉴洋货花样、订购外国样本和资料,以冀紧跟流行时尚。激烈的竞争使各厂商都在设计上花功夫,竭力以“新”悦人(图10)。这一时期有部分染织资料保留下来,包括设计稿和织物样本,都说明了这一时代的趋向。

图10:工厂订购的法国提花样本

当然,传统仍有一席之地,特别是苏杭等丝织厂,梅兰竹菊和龙凤祥云还是常用的主题,然仔细观察,也可以发现其造型与配色上与传统纹样的差别。

结语

综上所述,中国近代服饰和染织纹样的变迁,不仅仅是审美观的不同,也与技术的引进、设计方法的改变与激烈的市场竞争有关。姜丹书作为杭州国立艺专的前辈,他在《美术与衣工业》一文中说:“ 我国丝织品之最初改良,肇自杭州,织法与花色,均趋于时代化、国际化。民初以来,日新月盛,由近及远,群相仿效,其他产绸之区,无不受其倡导之影响,一致上前,竞美争妍,精益求精,可无论已。”⑭浙江甲种工业学校校长许炳堃在回忆文章中称:“丝织物图案意匠等的进步,多赖杭工毕业生”。⑮至于佐藤真,鉴于民初杭州丝织业的进步,也表达了对本国出口的担忧:“就杭州机业之文明方面观察之,若以后能益求其精,改良原料,谋意匠图案之独立,养成技术之人才,实行机械之制造修理,确定过渡时代之方针,则前途尚可限量乎。夫以中国机业进步之速,将来由欧洲及我国所输入之丝织物,未知受如何之影响。在前日盛行法国产之丝织物,今已为我国产之丝织物所淘汰,则他日中国产之丝织物,整理完备,外观改良,安知不驱逐我国产之丝织物乎?”⑯一百年过去了,中国的染织工业日益强大,暇以时日和环境,中国的染织与服装设计,也一定会有引领世界时尚的一天吧。

注释:

①(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第65页。

②许炳堃:浙江省立中等工业学堂创办经过及其影响, 《浙江文史资料选辑》,第1辑,第121页。

③王建侯:第一号毕业文凭,载国立浙江大学校友会编印:《国立浙江大学》,1985年,第547页。

④(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第67页。

⑤(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第67页。

⑥(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第69页。

⑦卫杰:《蚕桑萃编》,北京:中华书局,1956年,第211-212页。

⑧沈一隆、金六谦:《杭州之丝绸》,《浙江工商》(第1卷),1935年第5期,第114页。

⑨(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第66页。

⑩杭州市档案馆编:《杭州市丝绸业史料》,1996年7月,第36页。

⑪(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第67页。

⑫(日)佐藤真著,王士林译:《杭州之丝织业》,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第70页。

⑬[清]卫杰:《蚕桑萃编》,中华书局,北京:中华书局,1956年,第212页。

⑭姜丹书:《美术与衣工业》,载《姜丹书艺术教育杂著》,浙江教育出版社,1989年,第35页。

⑮许炳堃:《浙江省立中等工业学堂创办经过及其影响》, 《浙江文史资料选辑》,第1辑,第124页。

⑯(日)佐藤真著,王士林译:杭州之丝织业,《东方杂志》,1917年,第14卷第2号,第72号。