丝绸之路的世界回响

2019-04-23葛承雍

葛承雍

一、中西交流认识世界

丝绸之路上的世界遗产是人类文明延续和进步的历史见证,也是人类文明不可磨灭的记忆。保护、研究、利用这些世界遗产的文明成果,不仅是对人类过去文明成果的留存与尊重,更是对未来世界实现可持续发展的新探索。

文明的交流互动是丰富多彩的,也是推动人类文明进步的重要动力。公元前5~6世纪东亚各国凭借大陆绿洲之路和草原之道,实现了远眺天山以西的广袤大地,其引起的文明影响辐射到欧亚大陆;同时先辈们利用季风特点扬帆远航穿越海洋,闯荡出连接南亚、西亚和北非的海道,从而启发临海而居的欧洲国家十几个世纪后在航海大发现中开辟了璀璨的海洋文明,绿洲的陆地与蔚蓝的海洋,分别联通了欧亚大陆东西两端,促使东西方文明彼此交流与融合,从而留下了丰富多彩的世界遗产。

2014年6月被列入联合国教科文组织世界遗产名录的“丝绸之路:长安——天山廊道的路网”,是其中最典型的代表。曾经生活在亚欧大陆上的人们,跨越戈壁、雪山、沙漠层层地理阻隔,在这块地球最大的陆地上演了波澜壮阔的历史活剧。沿着中西古道形成的交通路网上,不仅有商团、使团、僧侣、武士、牧民、工匠等连续拓展,还有他们携带的贸易商品与运输的货物,以及思想的交流、文化的借鉴、宗教的传播,源源不断地在这条东西方要道上被沟通、被交融。直到19世纪末,这个延续了几千年的庞大交通网路,才被一个德国地质学家、东方学者费迪南·冯·李希霍芬第一次冠名为:“丝绸之路”。因为“丝绸”是两千年来西方视野中最完美的东方符号。

丝绸之路,这个充满传奇色彩和神秘魅力的名字,从此以它古老的韵味散发出隐秘的幽香。直至目前,尽管人们还对“丝绸之路”能否全部概括东西方文明存在着争议,还有“香料之路”“黄金之路”“玉石之路”“青铜之路”“琉璃之路”“皮毛之路”“陶瓷之路”等称谓。但是“丝绸之路”作为古代东西方交流的代表符号逐渐传遍世界,成为亚欧大陆之间互相影响的最广为人知和不可替代的概念。

图1:张骞出使西域壁画,敦煌323窟临摹

图2:巴泽雷克毡毯,羽人与凤凰

图3:1977年日本考古者在伊拉克阿特塔尔发现人物头像缂毛

古代丝绸之路作为不同文明交流、互鉴、融合最为生动的符号化象征,给人们留下了抹不去的记忆。从关隘到驿站、集市到商贸、信仰到宗教,历史性的困顿矛盾和争夺性的封锁痛楚,此起彼伏的一些民族,像草原疾风一波盖过一波。但是贸易带来的利益,人种带来的新奇,艺术带来的互赏,激活了彼此接纳、包容沟通的一条条新路,丝绸之路给沿途国家带来休戚与共的依存感,命运共同的互助感,以及交流共享的价值感。

近代以来西方学术界研究文明起源的权威们,起初对丝绸之路并不重视,视野只到印度西部,虽然亚欧大陆是人类文明和世界主要宗教的诞生地,但他们认为近代封闭的亚洲和落后的民族无法与欧洲文明的摇篮相比,更不相信亚洲地区的古代辉煌和中国汉唐盛世曾经崛起的重要地位。随着一个世纪的考古文物不断被发现,他们才意识到丝绸之路沿线地区的重要作用,才认识到亚欧有一条活跃的文明传播道路,这是世界文明大熔炉的真正中心地。如果说西域中亚是四大文明交汇的十字路口,那么东亚广袤地区构成的交通道路网络状布局,更是将中国大陆、朝鲜半岛和日本诸岛串连在一起,西方有史以来的文明中心诞生地与东方近距离的联系成为了世界性课题开辟的新领域。

公元前138年的中国汉代,从国都出发的张骞使团走向西域,开辟了前往西方的官方通道(图1)。当公元前126年张骞出使回到长安时,不仅第一次带回了外部的信息与知识,而且中国从此开始将丝绸、漆器、铁器、铜器等大批物资传到西方,也将良马、玻璃、毛毡、亚麻、香料、胡椒、葡萄、石榴等引入中国,“使者相望于道,商旅不绝于途”;汉代中国开辟丝绸之路的价值不仅在于拓展了交通路线,更引导中原华夏文明由此开始有意识地关注外部世界,并大大延伸了本土文化的活动空间,此后中国历朝都延续了这种对外交往的传统,国家正史《西域记》和官方史书上的《西域图记》不再阙失,通向世界之门被打开后,就再无封闭,并在唐朝达到了高峰。

汉唐时期,西域中亚由中国人的心灵边界,变成了驻军屯田、移民实边的务实疆域,不仅将中国人的视野延伸了几千公里,而且不再困于传说的迷雾之中。长安、洛阳、大同、武威、敦煌、吐鲁番、库车、和田、喀什、碎叶、撒马尔罕、布哈拉、伊斯法罕、巴格达、君士坦丁堡等古城犹如一颗颗明珠,成为见证丝绸之路历史的“活化石”。

面对亚洲腹地沙漠、雪山、沙暴、干涸的自然环境,我们深深感叹祖先的艰苦卓绝,赞美先人的不畏艰险。中国成为古代西方人追寻贸易的源头,西方成为古代中国人主要出行方向,双方存在着充满诱惑的贸易利益,双方都有着当时世界上最文明的区域。因而长距离的贸易需要接力般的传递,每一次贸易都不仅用“里程”衡量,还要用走完道路的时间以“年月”度量。在漫长的跋涉岁月里,中亚粟特人、南亚印支人、西亚波斯人和阿拉伯人与中国人一起完成了对世界的认识,古文史书里的见闻记录当然不足以概括人类共同的知识谱系,然而简略文字里透露出的中国人的“世界观”,表现出了海纳百川的胸怀。

从地图上看,丝绸之路是几条迷人的飘逸曲线,但是人们越来越清楚,丝绸之路是一个相互联系的道路网络,连接了古代东方社会、南亚、中亚和西亚以及地中海地区。它通过促进技术和观念的交流,对世界许多伟大文明的发展作了沟通,公元前5世纪南西伯利亚巴泽雷克古墓出土了中国春秋战国时代的丝绸织物(图2),哈萨克斯坦考古研究所发掘的公元前4世纪的丝绸残片,克里米亚半岛刻赤古墓发现的菱格纹汉绮残片和克里米亚塞瓦斯托波尔公元1世纪贵妇墓中发现的汉代漆盒,叙利亚帕尔米拉古城墓葬中发现的汉代丝绸(图3、4),都表明了远距离交流的路网为我们重塑已知世界提供了证据。

鉴于丝绸之路的世界影响,特别是选择象征文化交流、贸易共享、文明交融的方式来重新缔结世界各国关系时,学者们展开了对丝绸之路的多方面研究,力求从学术研究成果层面上给予完整系统的支撑,联合国教科文组织又协调各国学者共同考察,1988~1997年做了十年交流之路综合项目研究并形成概念文献,2001年委托伦敦大学的威廉姆斯·梯穆教授将丝绸之路划分为55个廊道,按照不同廊道进行单一或者组合申遗,促使丝路申遗进入可以操作的层面。经过多年的努力,终于在2014年6月22日以中国、哈萨克、吉尔吉斯三国联合申报“丝绸之路:长安——天山廊道的路网”被成功列入世界遗产名录。

然而,这仅仅是对丝绸之路保护研究的一个开端,中国考古工作者已经在乌兹别克、伊朗等国展开了调查发掘,沿线国家合作发掘的遗址考古、出土文书、遗存文物、历史地理、民风习俗等研究正方兴未艾。作为世界遗产的丝绸之路在未来应该纳入更多线路和廊道,拓展和吸收更多的国家积极参与其中,让长安到罗马全线贯通,重温国际间交流对人类社会的造福,重新缔结世界关系的新纽带。

二、中西文明融合之路

联合国教科文组织将丝绸之路理解为一种和平之路、对话之路、交流之路,期望将静态的记忆和凝固的历史通过“世界遗产”激活起来,回到古典历史的场景下用考古出土文物重构出五彩斑斓的景色,从而向亚欧各国和世界人民展示丝绸之路的魅力。

文物展览是一个汇聚文明碎片、追寻散落历史记忆的过程,在两千年的文化变迁中幸存的文物,不仅是古代丝绸之路那段历史最直观的见证,也是能提供人们再认识丝绸之路文明的可靠信息。

公元前200年至公元900年是丝绸之路贸易的全盛期,无数的商品和人群沿着这条路网来往于中国、中亚和欧亚大陆之间,在如此远距离的贸易路线上,商品的流动特别是奢侈品的需求使不同文化的艺术风格互相影响。观察这个千年历史进程中的文物,不仅证明是中国汉唐丝绸之路最繁荣的时期,也是中国推开世界之门后与其他文明互动最活跃的时代。

根据联合国教科文组织的要求,我们以丝绸之路的“路”作为线性道路的起篇,“路”相通则繁荣,“道”封闭则衰败,这也是世界遗产讲述文明史的关键主题,按照遗产保护的逻辑规律从而带动关隘保障、交通驿站、中心城市、商贸聚落、运输工具、宗教传播、文化艺术等一系列的展示。

图4:地中海地区发现人物头像缂毛壁挂

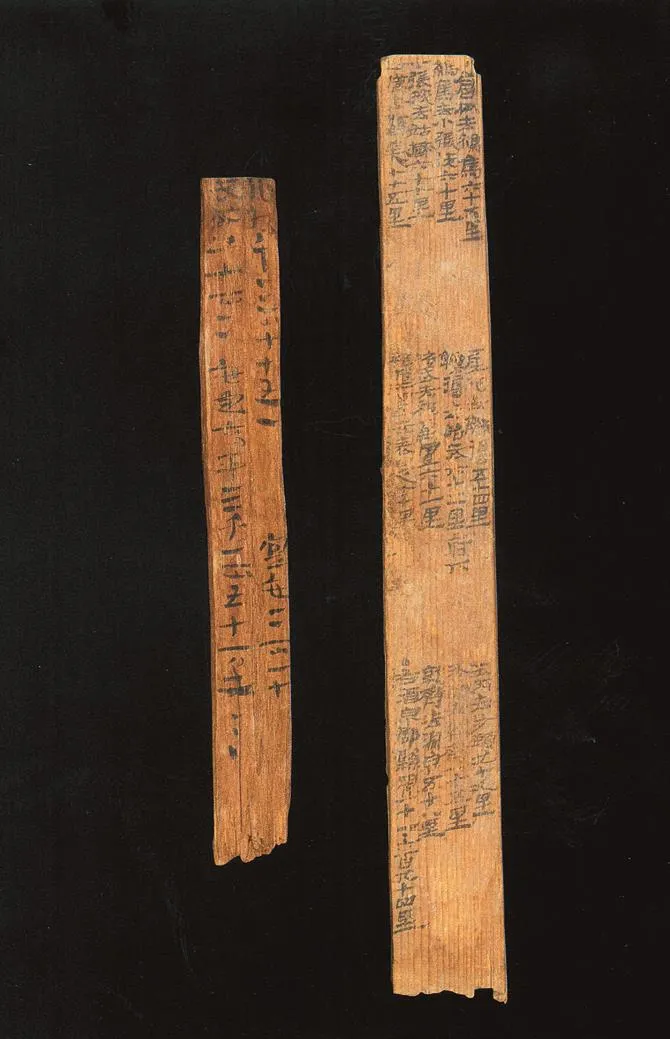

图5:西汉驿置道里簿,内蒙额济纳旗破城子出土,敦煌悬泉置出土

图6:1963年洛阳关林出土唐三彩骆驼

图7:2001年甘肃庆城穆泰墓出土唐开元十八年胡人俑

图8:辽宁北票冯素弗墓出土北燕鸭型玻璃注

图9:陕西历史博物馆藏西汉金怪兽

首先从路网驿站来看,进入遗产名单的河南新安汉函谷关遗址、崤函古道石壕段遗址、甘肃锁阳城遗址、悬泉置遗址、玉门关遗址、新疆克孜尔尕哈烽燧、哈萨克阿拉木图州卡拉摩尔根遗址(伊犁河流域)等都是万里丝路遗存的代表,从秦汉统一的中华帝国开始,就对道路与关隘进行严格控制,交通管制与防御制度非常完善,古道上的车轮印辙仿佛延长了不尽的远行。一站接着一站的驿站展现了长距离交通条件下古人对荒漠戈壁、绿洲盆地、高原雪山、川道河流等自然环境的依托、利用和改造。公元前2世纪敦煌悬泉置烽燧遗址考古出土的汉代简牍文书(图5),不仅证明了当时的邮驿制度,而且记录了往来各国使团的通过状况。玉门关既是地理区域的东西分界标志,又是祁连山北麓河西廊道上最重要的关隘。沿着天山北麓和南道的驿站一直通往中亚腹地,从七河地区直接到达哈萨克斯坦中部和北部地区最捷径的贸易路线途经卡拉摩尔根城,使得它成为丝绸之路巴尔喀什部分的重要中转站,中西古道自此向西穿越外高加索地区到达亚欧的“界点”。

从中心城市来看,从汉长安城遗址和汉魏洛阳城遗址为出发点,交河、高昌、北庭故城遗址历历在目,吉尔吉斯斯坦楚河州碎叶城(阿克贝希姆遗址)、巴拉沙衮城(布拉纳遗址)、新城(科拉斯纳亚瑞希卡遗址)和哈萨克斯坦阿拉木图州开阿利克遗址,都是进入世界遗产名单上的节点城市,见证了公元前2世纪~公元10世纪丝绸之路繁荣时期所起的重要推动和保障作用,印证了古代西域、中亚城市文化、建筑技术、多种宗教和多民族文化的交流传播。特别是位于今吉尔吉斯斯坦的碎叶城,中国唐代大诗人李白就出生在这里,它是公元7~10世纪楚河谷的重要中心城镇,曾是唐“安西四镇”之一的边境城市,又是西突厥、突骑施汗国和葛逻禄汗国的首都,在中亚的政治经济历史中发挥过重要作用。

从人种民族来看,控制丝绸之路贸易的粟特人今天已经成为一个历史名词.但在公元前2世纪这个在中国古籍中被称为昭武九姓的中亚胡人充满了商业的活力,到5~8世纪时几乎垄断了陆上丝绸之路的国际贸易,粟特胡人与波斯商人、阿拉伯商人被认为是欧亚之间最重要的中间商。生活在索格底亚那(乌兹别克斯坦)绿洲的粟特人先后受到强邻波斯、突厥等统治,作为不断迁移的民族铸就了流动移民的性格,建立了一个个聚落据点,直到长安、洛阳,汉唐古墓中出土了众多的胡人形象俑,有商人、武士、官吏、侍卫、艺人、运夫等诸种造型,他们与面貌不同的黑人俑、蕃人俑共同构成了丝绸之路上人群东移的主流。

从商业运输来看,驼鸣马嘶,古道载物,充满艰辛,古代商路即使畅通无阻,徒步也非常漫长,因而运抵货物的工具异常重要,西亚的单峰骆驼和中亚的双峰骆驼成为东西方都认可的最佳运载动物。汉代随着北方草原和西域骆驼源源不断进入中原,其吃苦耐劳的性格受到运夫的喜爱,从汉至唐出现了大量以骆驼为题材的造型艺术品,唐代栩栩如生的骆驼形象成为丝绸之路上忠实的记录(图6、7)。西域的良马更是秦汉以来讴歌的对象,丝绸之路上绢马贸易一直兴盛不衰,唐代来自西方的骏马被塑造成五彩缤纷的陶俑和三彩俑,即使被深埋进墓葬的暗角,至今仍是艺术的精品。

从贸易物品来看,为了获得巨额利润,香料是商贸路网中极重要的交易对象,经过长达万里的驮队转运后,能卖出原价上百倍的价格。中古时期香料成为东西方都认可的高价值货物,是交换丝绸、黄金和珠宝的硬通货。西方引以为荣的玻璃更是丝路上的传奇,埃及与西亚诞生的玻璃饰珠在公元1世纪经过古罗马吹制技术发展后,大秦(古罗马)从汉代到魏晋南北朝向中国出口了许多玻璃珠饰和玻璃容器,隋唐随着波斯萨珊“五色琉璃器”的大量出现,玻璃成为来自西方奢华的装饰品(图8)。中国史书记载来自西方的象牙、玳瑁、犀角、琥珀、珊瑚、金银器、波斯锦等物品琳琅满目,制造技术和纹样图案成为东西方的共享,一个世纪以来的考古出土物品就是绝好的例证。

从宗教共存来看,中哈吉三国在地理上是亚欧交通的十字路口,也是多元文化板块的结合部,自古以来宗教文化交汇并存,被称为“世界宗教文化的大运河”。聚集在这一区域的粟特人、突厥人、波斯人、中国人和其他民族信仰着不同的宗教,祆教、景教、摩尼教、佛教和萨满教等互相渗透并存,教义的差异形成了信仰的独特,但求同存异、平和相处、融合荟萃,从而为后世留下了风格各异的文化宝库。虽然各种宗教有消长起伏,但中外学术界对早期希腊化佛教石雕像、佛教舞伎供养壁画、长安大秦景教流行中国碑、洛阳景教经幢、景教叙利亚文十字墓石、祆教祭祀盘、龟兹摩尼教陶祖、摩尼教绘画文书等宗教实物的研究,都是东西方宗教文明格局的标志,也是世界级的经典见证。

从艺术纷呈来看,艺术作为人类文明的起点,文明需要艺术,艺术传播文明,丝绸之路上的艺术丰富多彩,体现了文化精神产品的结晶,传播了民族文化艺术成就,多年来各地收藏的从金怪兽(图9)、金虎牌圆饰到玉羽人奔马、草原游牧民族喜闻乐见的壮熊、奔鹿、双驼、鹰鹫、盘羊、翼马、对龙诸种形象一一出现。从乐舞陶扁壶、胡人说唱俑、胡腾舞俑到吹奏胡人俑、胡人头埙、戏弄俑,农业定居民族喜欢的异域艺术风格造型俯拾皆是。既有贵族的高雅艺术,也有民间的习俗表达,不但是追求审美的精品力作,而且都是胡汉相融的真实再现。

从文化交融来看,文化是东西方往来背景下的民族血脉,是不同民族的精神家园,也是国家强盛的重要支撑。例如出土文物既有哈萨克考古出土的马具牌饰,又有吉尔吉斯雪豹带扣;有新疆新出土的格里芬噬虎金饰、鹰形金饰,也有源自伊朗的汉代羽人造型;有起源于西方怪兽的艺术作品(图10),也有西方传来的东罗马酒神银盘;有手持三叉戟的胡人银箔饰片,也有胡汉争打马球壁画。多样化的文物反映了丝绸之路活跃的文化互鉴,不仅融合西方文化因素的遗产比比皆是,而且是外来文化与中华文化基因相协调的展示。

三、中西风物巧夺天工

丝绸之路是横跨亚欧大陆的东方与西方的文明交融,但是最核心的推动力还是货物贸易,道路的畅通为长途贩运的商队提供了便利,“物产于四方,货交于南北”。“丝绸”无疑是东西方都感兴趣的物品,但是陆上丝绸之路最早流通的货物可能是皮毛、马匹、骆驼、山羊等,甚至是“奴隶”交易,“丝绸”这种人类创造与自然生成的物品最早何时成为东西方贸易的主要内容,还在继续等待亚欧大陆上考古的新发现。

核桃、石榴、无花果、蚕豆、豌豆、葡萄、苜蓿、菠菜、莴苣、黄瓜、芫荽、芝麻、大蒜等,源于食物扩大与补给的贸易最容易被人们铭记,而香料、金银器、玻璃、棉布、罽锦等人工制品或其他技术领先的物品也迎合了人们的迫切需要,纳入中国人的知识谱系。然而千年之后遗存下来的物品自然也成为了珍稀的文物,尤其是带有地域性的流行艺术品,更引人注目。

多年来出土的文物中,既有以前少见的印章、戒指、项链,带宗教铭文的十字铜扣,也有大型的壁画、石刻、雕塑,有些物品的制作完全是为了审美,东西方的能工巧匠创造出当时能够想象出的艺术风物,它们在人类对美的永恒探索中达到了当时的顶峰。

图10:斯坦因所获楼兰希腊神话赫尔墨斯缂毛壁挂,蛇绕神杖,是外交传令使节和商贸保护神。

图11:陕西历史博物馆藏西汉鎏金铜蚕

图12:汉代希腊文铅饼,推测是帕提亚安息国人带来的,甘肃平凉市灵台县出土

图13:碎叶城出土唐杜怀宝碑

图14:1983年宁夏固原北周李贤夫妇墓出土的鎏金银壶

图15:北朝,六马拉车太阳神锦,青海都兰热水墓地出土

黄金以其耀目的色泽和稳定的特性很早就受到古代人类社会的青睐。欧亚草原古部族有意识开采金矿、制作黄金制品约始于公元前三千纪。自青铜时代以降,中亚草原的部族首领或贵族就形成了以黄金装饰人身、兵器、马具以象征地位和权势的习俗。哈萨克国家博物馆的金器提供了很好的线索,有益于比较中亚草原、中国北方农牧交错地带、中原地区在铜石并用时代至战国末期这一时段内金器形制、功能、流行、演化等情况以及中亚草原的用金习俗和黄金艺术在不同时期逐渐经过中国北方向中原地区传播、影响的过程,以及中国北方、中原地区对这些外来因素吸收、融合的过程。

1970年考古发掘的哈萨克斯坦“黄金武士”,也称为“黄金人”,其特有的原型来自古代斯基泰人战士形象。整套盔甲由 4000 余片黄金经锻造、冲压、錾刻等加工工艺制造而成,已成为哈萨克斯坦国家历史的象征之一。其他高级墓葬中出土过金制耳环、手镯、发簪、衣服坠饰、狮子形象的小型圆雕,以及镶嵌绿松石和红玛瑙珠的金制酒杯,这些黄金制品主要是贵族日用的奢侈品,象征地位和财富或为宗教仪式中使用的祭祀品。与此同时,这一时期用黄金装饰人身的习俗在中亚草原地区已经形成。

中国是最早发明桑蚕丝织的国家,1984年出土于陕南石泉县汉代鎏金铜蚕,呈昂首吐丝状,虽然全身九个腹节长5.6厘米,但鎏金工艺为这枚金蚕增色异常(图11)。距今3800多年前,地处关中周原的周人已经开始种桑养蚕、缀丝织绸,《诗经·豳风》中描述“女执懿筐, 遵彼微行,爰求柔桑”。桑产业逐渐传入巴蜀等地,不久遍及中国。金蚕作为汉代丝绸之路开凿的文化符号和形象代表,成为西方地中海罗马人流传最久远的神秘幻想物。

1981年在开疆拓土的汉武帝埋葬地陕西兴平茂陵,出土了轰动一时的鎏金铜马,作为国家一级文物,生动地展示了汉代追寻西域汗血宝马的爱好,上至汉武帝下到卫青、霍去病莫不如此。张骞出使西域的目的之一就是寻找良马,积极从西域引进马种以增强骑兵战斗力,屡屡遣使“持千金与金马”至大宛求马,并将长安鲁班门改名为“金马门”。这匹金马可能是鉴定大宛马的“马式”,确定选择良马的标准。汉代弥漫着追求“天马”的社会风习,为后代“既杂胡种,马乃益壮”铺设了道路。

丝绸之路上货币的变化亦是重新认识世界的重要物证。货币是交易的媒介,必须要投入一定的数量才能在贸易圈流通。大国铸币权是掌控国际贸易圈的重要手段。近一个世纪以来,在中国与中亚地区陆续发现了从希腊铅币、罗马金币、波斯银币、拜占庭金币、阿拉伯货币到嚈哒、贵霜、突厥等国的钱币,而在里海周边发现的中国汉五铢钱、唐代开元通宝等,都说明随着货币本身的传播,不仅是货币相关文化符号的传播,更是丝路经济圈交错影响和接受回应的证据(图12)。珍稀的是,安息铅币、月氏货泉铜母范、汉佉二体钱都非常罕见,特别是突骑施钱是吉尔吉斯斯坦考古发掘的货币,它受到中国外圆内方铜钱的影响,构建出东西方经济文化交流的动态图景。

在丝绸之路上十分活跃的基督教东方教会聂思脱里派,东传进入中国后自称景教。2006年在洛阳发现的残存石刻经幢,为公元829年镌刻的“大秦景教宣元至本经”,并记载了洛阳信仰景教的教徒和神职人员一同为“安国安氏太夫人”立幢的事迹,其十字架艺术造型为中古外来宗教留下了凭吊的记忆。

始建于公元5世纪的碎叶城,位于吉尔吉斯斯坦托克玛克西南附近,王昌龄“胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团”曾使多少人对这块土地魂牵梦萦,中国唐朝大诗人李白就出生这里。它作为唐朝“安西四镇”之一,又曾是西突厥、突骑施和葛逻禄“三国演义”的中心。1982年出土于阿克·贝西姆遗址的《杜怀宝敬造一佛二菩萨碑》,题铭上文字为“安西副都护、碎叶镇压十姓使、上柱国杜怀宝”(图13)。史书记载唐高宗、武则天时期杜怀宝曾为安西都护、金山都护、庭州刺史,他在主政碎叶城时期平定控制西突厥,并在遥远的边疆城镇为其母造像冥福。这块珍贵汉文碑刻现藏于吉尔吉斯斯坦斯拉夫大学契古博物馆,是第一次到中国展出。

早在汉代史书就列出的奇宝异物,例如夜光璧、明月珠、苏合香、丹琥珀、骇鸡犀、火浣布、绿水精等,今天逐步都被人们所认识,巧夺天工的物品绝不是浪漫的幻想,而是源自地中海、小亚细亚、波斯湾等地的特产。玻璃器上的镀金工艺、金银器上的铸模镌刻、五湖四海的奇珍异宝,无不展现了工匠非凡的创造力(图14)。同样,中国花纹紧蹙的锦绣绢帛、眼花缭乱的漆器制品、独特纹饰的精美铜镜,出现在西方商贾云集的市场里,丝国富饶的物产蜚声罗马。从东方长安到西方罗马的丝绸之路,彰显的就是古典的全球化图景。

我们所见的珍贵文物中,有汉元帝渭陵出土的玉翼人奔马、公元前39年的康居王使者册、乌孙的金饰生命树、哈拉和卓的魏晋木俑、公元706年的洛阳胡人牵驼壁画、唐代高昌(吐鲁番)去往京城的通行证“过所”、公元751年交河郡客使文书、西安何家村出土唐代“狮纹白玉”带銙和玉臂环、法门寺唐代地宫出土的八瓣莲花描金蓝色玻璃盘以及诸多唐三彩的骆驼和良马,真是琳琅满目、精彩绝伦,都是国家一级品文物,尽管体量不是超大,但处处体现出历史的震撼与艺术的磅礴力量。

最突出的特色之一是形态逼真、栩栩如生的胡人俑,他们深目高鼻、满腮须髯,有的骑马狩猎,有的负囊贩卖,有的侍卫守护,有的弹奏演唱,传神写实、刻画入骨,仿佛还带着生前的体温。真实的原物会让人们更加重视已经消失的历史演变。我们正是凭借浓缩艺术的胡俑讲述生命的历程,传递着千年以前的世界观照,这些出土文物既是艺术的底本,又是历史的证据,使我们体悟到当时胡汉相融的盛世,惊叹外来文明的时尚。

当我们站在一幅宏大的丝绸之路地图前时,我们再次意识到应该以不同的眼光看待文明的流动,文明的界限远比我们想象得阔大。1959年新疆尼雅考古出土的蜡染棉布,不仅有希腊半裸女神提喀手抱丰饶角,还有希腊神话中与狮子搏斗的大力士赫拉克勒斯,这是中国发现最早的蜡染棉布。1995年在新疆靠近楼兰的营盘墓地发掘的锦袍上,竟有希腊神话中手持剑与盾的爱神厄洛斯形象。很难想象,古希腊的艺术当时怎么传到中国成为精美纺织品上的珍稀图案(图15)。偶然的发现就有丰厚的文化遗产,未发现的不知还有多少,这让我们更加相信,亚欧文明的联系绝不是简单的偶然的接触。

中国围绕丝绸之路的地理发现,知己知彼突破了条块地域限制,推开了通向世界的大门,建立了对其他文明的认知,这是丝绸之路历史的正解,我们不赞成过于夸大这条路的价值,将一切东西方文明都归于丝绸之路。但是一粒沙看世界,一朵花看天堂,一百多年来丝路沿线出土文物充分证明了各方的“文化认同点”,文物精华复原的历史大时代和流动的丝绸之路,在人类发展史中留下了一个大版图。在“丝绸之路”命名一百多年来,最初的历史概念已被真实的历史遗产所印证,它最终形成了一种更为开阔的世界观与相对平等的交流方式,促成了中国与其他文明之间长久的互动。

在两千年历史发展过程中,亚欧大陆通过丝绸之路活跃着许多不同的民族与部族,迁徙辗转与文化交融,贸易频繁与宗教交汇,中国不断发现着新世界,世界也逐渐认识了古中国。这是我们追忆文明、面向未来的目的,也是人类历史发展的共同坐标。