《聊斋志异》判词的实用性研究

2019-04-21严亦滢

严亦滢

摘 要: 蒲松龄从幕经验丰富,善写判词,将社会现状、自身感受和社会道德投入到判词的创作中。《聊斋志异》4篇完整判词隶属拟判,兼具文采性、情理性、伦理性,展现惩恶扬善、维护道德的正义精神和知晓法律、明辨是非的法律意识。与实用判词相比,拟判的内容和侧重点略有不同,但仍具实用性研究价值,折射百态丛生的社会现象,体现判案人员的断案手法,探究法律与道德的关系。

关键词: 蒲松龄 聊斋志异 判词

蒲松龄自称“异史氏”,世称“聊斋先生”,拟写为数不少判词,训练科举应试能力,满足“吏道纯熟”政治需要。《聊斋志异》判词不仅是文学性与实用性跨界结合的典型文体,而且贴合小说情节,促进情节发展。其判词具备情理、伦理和法理的有机统一,具有神魔化和超自然力的文学色彩,实用性则体现在对判词写作原因的多元阐述、对判词文本的深入研究、对社会现象的折射与探究以及对当代司法事件中道德与法律的思考。

一、判词的文体特质

《聊斋志异》共计四篇判词,均是拟判,主要是官员判词或“异史氏”判词,分别散落在《犬奸》《黄九郎》《胭脂》《席方平》中。其他篇目描写官员判决场景,如《纫针》《曾友于》《三生》。《聊斋志异》涉及不同案件的原因是从幕经历和教书经验赋予蒲松龄纯熟的应用文写作能力和审案、判案的分析能力、评断思想体系。他凭借判词的独特文体特征、个人道德意识的升华、文人群体不平则鸣的心理特征和气盛言宜的创作主张,使用夸张渲染的文学笔法,描摹与现实接轨的法律案件。由此可见,蒲松龄的终极目标可能是以文体的实用性、案件的教育性、小说的可读性为工具,期待道德社会的回归。

(一)判词的源流发展

判词历史源远流长,其产生、发展、定型、成熟四大阶段用时漫长。吴讷《文体明辨序说》记载先秦至唐的判词功能,“古者折狱,以五声听讼,致之于刑而已。秦人以吏为师,专尚刑法。汉承其后,虽儒吏并进,然断狱必贵引经,尚有近于先王议制及《春秋》诛意之微旨。其后乃有判词。唐制选士,判居其一,则其用弥重矣。”[1](55)唐期,统治者将判词纳入科举考试,拓宽判词功能,引领百年判词写作风尚。唐朝选拔人才方法独具一格,“凡选人入选,其选之之法有四:一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。四事皆可取,则先德行。德均以才,才均以劳。得者为留,不得者放。”[1](127)唐朝开创先河,创造性地提出“身、言、书、判”四大选人原则,多方面考察具有综合才能、高超能力、不凡谈吐的精英人才。

宋人依据考生三道试判答题情况,录取考生、分配官职,具体如下“宋人选人,试判三道。若二道全通、一道稍次而文翰俱佳为上;一道全通而二道稍次为中;三道全次而文翰纰缪为下。其上者加阶超资,中者依资以叙,下者殿一选。如晦翁登第后,铨试入中等始授同安主簿是已。”[1](55)元人没有遵循旧制,明清是判词发展的成熟期。明清判词摒弃骈判,壮大散判,达到叙述清楚、文理优长、语言晓畅、结构流畅的表达效果。与此同时,制判者“善于有机地将法律事实、判决理由、判决依据以及裁判结果等因素熔于一炉,形成非常完美的体系”[2](18),变通使用法规律令,兼备法理、情理與伦理。清朝,文人从吏或从幕,研习官方法律,著写司法文牍,为后世人员提供学习参考的典范之作。

(二)判词的包容性与延展性

判词的含义和功能决定文体本身的特殊性质,即包容性与延展性,延展性是包容性的延续,包容性是延展性的基础。蒲松龄紧扣判词的文体特征,把控判词创作中的情理比重,完成判词与小说的有机统一,达到普通文言小说无法实现的说理层面。

判词隶属法律文书,又称判牒、判牍、判文,是中国古代司法机关审理案件的裁判文书,也是官员依据法律和道德人伦,判决、评价是非曲直的结论。除此之外,判词还包括科举考试考前判词、科举考试应试判词以及文学作品中的判词。判词具有多元化的分类标准,分别是文体功能、文体特征和语言特色、文体性质,详见表1《判词分类标准统计表》。

表1 判词分类标准统计表

因此,判词的包容性主要体现在以下几个方面。一是判词中灵活多变的格式、语言,在严谨客观的法律文书、铨选人才的科考试题、戏谑滑稽的游戏之作这个范围内切换自如,迅速适应不同风格、不同规格的文本,达到理想的表述效果。二是判词作为文体,承载纷繁复杂的内容,甚至超越法律,触及道德、宗教层面。无论是法律,还是道德和宗教,内容的涉及范围极广,包含世间百态,所以制判者紧抓案件的纲与目,梳理犯罪动机、审案依据。三是制判者把握法律、道德、宗教的度量,使判词及其文书影响呈现相对弹性。不同判官面对同一案件,由于审理思路、制判依据、判案结果不同,使得案件需要讨论、衡量。

判词的延展性指案情、判决结果与小说要素融为一体,形成非常完美、完整的体系,增加趣味性和可读性,其典型表现是公案小说的成型与发展。从整体性看判词与小说的联系,判词是小说不可分割的一部分,作用是推动故事情节,揭晓故事结局和人物命运,运用讲故事、明道理的手法起到教化民众的目的。

二、判词文本的深度解读

《聊斋志异》四篇判词的深入研究是以案件性质、案件内容、判词格式为基础内容,进一步探讨判案依据、审判结果,撇除文学性内容,挖掘深层实用性价值,展现文言小说的判词潜藏的程式典范与理论层次。

(一)文本的程式化解读

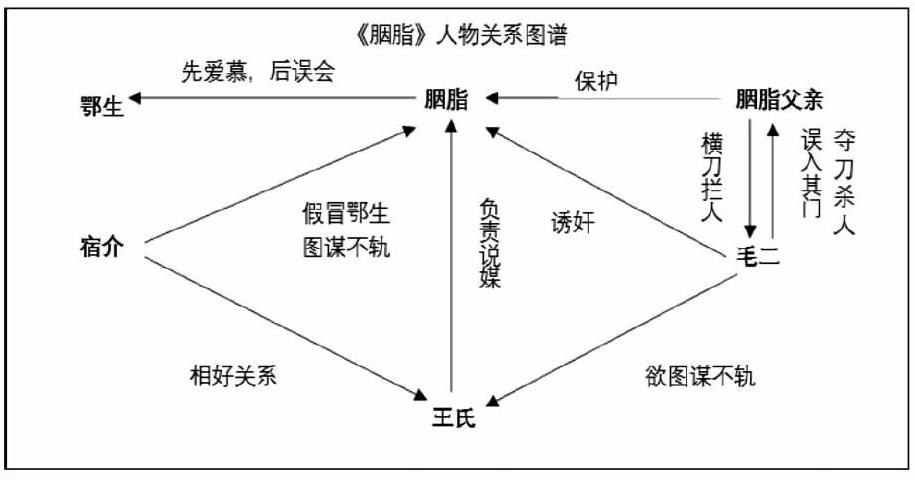

从案件性质来看,《黄九郎》和《席方平》充斥浓重的神魔色彩和超自然力,不属于法律事件范畴,但是其中的审判场景、判词仍与现实生活密切联系。尽管《黄九郎》和《席方平》的文学笔法具有相似之处,但是内容取向大相径庭。《黄九郎》的核心内容是:阳寿未尽的何子萧回魂至太守身上后,听从妻子三娘的建议,利用三娘表哥黄九郎报复贪污暴虐的陕西藩台。《席方平》一文主线是席方平前往冥府,向冥王控诉父亲为羊某欺凌之冤屈,反被冥王、城隍、郡司、隶役者等人严刑拷打,随后上报天庭二郎神,最终洗刷冤屈。蒲松龄从第三视角切入写作《犬奸》,较为客观地叙述事情的起因、经过、结果,未着笔描述当事人妻子的心理活动,尚未描述妻子的犯罪动机。客观地说,本文的判决结果显示《犬奸》在当时可能是刑事案件,但若以现代法律眼光分析所涉案件可能是意外事件。《犬奸》篇幅较短,内容较为简单,主要描写青州商人之妻趁丈夫在外,便引导家狗与她发生性关系,某日家狗咬死归家的丈夫。《胭脂》并非集中描写单一案件,案情错综复杂,既有民事案件,又有刑事案件,涉及嫁祸、强奸未遂、防卫过当致人死亡。人物关系详见下图。

《胭脂》全文记录了由三起案件组成的系列故事,具有法理学案例的研究价值。一是宿介假冒鄂生涉嫌嫁祸,胭脂由此误会鄂生,错认凶手,二是宿介觊觎胭脂美貌,企图非礼侵犯,但未成功,三是毛大误闯胭脂父亲房间,防卫过当致使胭脂父亲身亡。

《聊斋志异》判词的成功之处不仅在于流畅完整的案件原委,还在于规范严谨的格式。四篇拟判均无判目,《黄九郎》《犬奸》《席方平》《胭脂》中“异史氏判”“异史氏言”“余笑判”更像游戏判词,格式大同小异,特点是蒲松龄立足全局,想象案发画面,评价案情是否符合社会传统道德,抒发写作感慨。《胭脂》《席方平》的堂判,与实判格式相近,主要有制判者、固定用语“判曰”、案件原委、案件人物、人物身份及评价、判决结果。值得一提的是,案件原委以人物为叙述中心,分条陈述涉案人员的相关判决。详见表2《〈聊斋志异〉判词格式统计表》。

表2 《聊斋志异》判词格式统计表

(二)判决依据、结果的理论解读

纵观《聊斋志异》四篇判词,无论是戏谑辛辣的花判还是严肃认真的堂判,判决依据都是以道德伦理和民众舆论为辅,以官方律令为主。判词的情、理、法并行不悖,调和法意与人情的关系,宣扬正义与道德。道德伦理的裁判依据取决于考量当事人的孝悌、仁义、贞洁、人生经历、社会地位和个人贡献。《大清律例》历经顺治、康熙、雍正三朝皇帝努力,日趋成熟,因此蒲松龄运用的法律依据是沿袭明法、适当调节的清代法规、法条和借鉴相似案件的处置方法。《犬奸》《胭脂》真相大白的基础是判官下令关押却不判处犯罪嫌疑人,利用关键的物证、人证,通过证据和证据链理清案件疑云,表现“重视证据”的法律思想。当案件触及法律空白地带,制判者陷入法律与道德的选择纠结,无法定夺惩处规格,容易忽视案件中的法律关联性。蒲松龄认为法律无法制裁犯法的牲畜,希望“宜支解以追魂魄,请押赴以问阎罗”[3](14),实则他已经忽视法律的制约对象是人,间接提高社会规范准绳。

判处结果与判决依据具有一致性,同时遵循“恶有恶报,善有善报”“一命抵一命”的普世观念,见下表3《〈聊斋志异〉判词的判决结果统计》。

表3 《聊斋志异》判词的判决结果统计

除了相关处罚要求,制判者甚至提出超越职权的、看似不合理的要求,做出符合当事人心理的判决,以幸福圆满、大快人心的判决作结,例如羊某被罚抄的财产归席方平所有,施学使赞赏胭脂“葳蕤自守,幸白璧之无瑕;缧绁苦争,喜锦衾之可覆”[3](440),希望成全胭脂的爱慕之情,要求鄂生与胭脂迅速完婚。从判决结果可知,尽管制判者基于律令法规和道德评判,做出与判案依据有关联性的判决,但通过判词强化了好与坏、美与丑的对立,通过追求皆大欢喜的结局使判决更有人情味。综上,拟判感性多于理性,但制判者基于符合律令法规和道德评判的前提下,局部整理、调整小说情节,符合心理美好预期。

三、《聊斋志异》判词的再认识

蒲松龄通过判词写作,展现清朝立国几十年的社会现状的一个侧面,提出如何看待法律与道德的社会思考。

(一)日常道德的弱化

小国寡民的道德社会分崩离析有原因:清代人口、田亩急剧增长和清政府强调“人治”。二者分别破坏小国寡民的道德社会的外部组织形态和内部道德制约,尤其是“人治”引发积重难返的吏治。

鱼鳞图册推行使人口统计方法产生变更和执行过程变得更加严格,明代基层行政单位是“里”,每里可换算成110户,清代地方的人口计量单位则是“丁”、“口”、“丁口”。田亩含“田、地、山、荡”,随着人口增长,社会劳动力增加,田亩数量也呈现增长趋势。据《清实录》和《东华录》显示,顺治八年的人丁数是10633326,田地亩数是290858461,康熙元年的人丁数是19203233,田地畝数是531135814,雍正元年的人丁数是25734864,田地亩数是890187962[4](336-338)。顺治、康熙、雍正三朝的人丁、田亩呈现稳定增长趋势,每年涨幅在0%-5%。小国寡民的熟人社会特征是国家小、民众少,但是清朝人口、田亩的增长从基层组织方面破坏了小国寡民的外部形式。小国寡民的运行制度依赖社会组织外部形态和百姓安居乐业,更需要的是民与民之间因“为无为”产生道德的相互制约。清朝放宽“人治”,瓦解熟人社会的内部道德制约,没有薪酬的吏员和“和珅时代”中饱私囊、争抢肥差的官员破坏“为无为”的道德制约。

“清政府政治的清明和效能在很大程度上取决于各地区当地居民的道德和绅士头面人物的操守。”[5](22)“人治”给一批才能卓越的官员提供广阔平台,也滋生了腐败吏治。清朝实行低俸制,吏员没有稳定收入来源和自我约束力,造成吏治腐败、积重积弊的地方现象。吏员在职期间,加速敛财工作,迅速抱团抵抗民众、上级,游走在官与民的边缘,形成长期且稳定的地方势力,抗衡任期时间较短的地方官员。

(二)道德与法律孰轻孰重

法、理、情三者关系是一个古老的问题。法在前,理与情在后,公序良俗原则是法律的基本原则之一。现代普遍认为,“道德规范与法律并行于社会,共同担负调整社会关系的职能,而道德意识则与法律意识和法律规范更加密切地交织在一起,形成更为复杂的关系”[6](133)。法律与道德在维护社会秩序和道德风尚的时候,道德的高限部分才能发挥作用。

蒲松龄凭借《聊斋志异》判词,提出法、理、情的切实可行方案,制判者或者判官在遵从法律的前提下,运用个人行为和意志尽可能减少当事人缺憾和损失,弥补法律法外无情的遗憾。判官酌情把握法、理、情,衡量嫌疑人的犯罪动机和犯罪程度,以期达到民众心理预设,形成礼与理的教化。从《聊斋志异》的判词可看出,判官具有一定程度的法律意识,但是仍受到“公序良俗”的颇多影响,用主观思想、客观证据、社会道德搭建证据和证据链的必然联系。判词的判处结果同样如此,制判者提出看似不合逻辑且强人所难的要求,弥补法外无情的遗憾,上文已叙述,蒲松龄提出如果牲畜犯法该当何罪,实际忽略法律的制约对象。从法律关系来看《犬奸》案件,断案依据是众人亲眼看见家狗向妻子渴求性交的画面,其中妻子抚养家狗的责任方,也是间接导致丈夫死亡的过错方,当一个人既是责任方又是过错方,法律关系已被弱化。蒲松龄没有在判词中交代犯罪依据,没有证据证明妻子有意训练家狗,报复谋杀丈夫,所以妻子罪不至死,但是仍需承担相对赔偿和处罚。妻子被判处凌迟实则是当时大环境下的道德伦理中“女子讲求贞洁,妻子遵从丈夫”的内容起了主导作用。当判官面临法律的空白地带时,很有可能将普世价值和道德观作为判案依据,止息民怨。在《胭脂》中,胭脂将犯人错认为鄂生,后被济南府吴太守及时纠正,但施学使赏识胭脂奋力保护自身清白的勇气和坚持,缓解她和鄂生之前的误会,成全她与爱慕已久的鄂生完婚。施学使行使超出判案本身的权力,看似匪夷所思实则是情理之中,维护胭脂的女性尊严,嘉奖忠贞自爱的情操,做到了法律无法达到的温暖人情。综上,这四篇拟判反映出法律与道德的朦胧关系,对当今社会具有启发作用。

参考文献:

[1]徐师曾,吴讷.文章辩体序说,文体明辨序说[M].北京:人民出版社,1998.

[2]黄霞.中国古代判词的情理与文采[D].湘潭:湘潭大学,2017.

[3]蒲松龄.聊斋志异[M].长沙:岳麓书社,1998.

[4]梁方仲.中国历代户口、田地、天赋统计[M].北京:中华书局,2008.

[5]费正清,刘广京(编).剑桥中国晚清史:1800-1911年[M].中国社会科学院历史研究编译室,译.北京:中国社会科学出版社,1985.

[6]朱力宇.法理学案例教程[M].北京:知识产权出版社,2006.