GNSS国际教育能力建设研究与实践

2019-04-19翁敬农修春娣景贵飞金天

文|翁敬农 修春娣 景贵飞 金天

1.北京航空航天大学国际学院 2.北京航空航天大学电子信息工程学院 3.北京航空航天大学北斗丝路学院

一、GNSS国际教育能力建设的提出

全球卫星导航系统国际委员会(ICG)成立于2005年,是联合国框架下的一个非正式机构,自2006年起每年召开一次工作会议,旨在促进与民用卫星定位、导航、授时及增值服务等共同关心的事项上的自愿合作,其核心任务是协调全球导航卫星系统( GNSS)、区域系统和增强系统供应商之间的兼容性与互操作,以支持世界(包括发展中国家)的可持续发展[1]。北斗卫星导航系统(BDS)是由中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统和美国GPS、俄罗斯GLONASS以及欧盟的GALILEO系统共同被联合国ICG认定为全球卫星导航系统四大核心供应商。

2006年11月,ICG第一次会议成立了四个工作组,工作组C为信息分发。在2008年的ICG-3会议上,工作组C更名为“信息分发与能力建设”(由联合国外空司主持),围绕教育培训、科学应用、国际活动、应用区域研讨等进行讨论。近10年来,工作组C的主要工作集中在教育培训(即能力建设)上,该议题重点讨论如何推广在发展中国家的GNSS教育以提高能力建设,其他的工作如网站建设和信息分发也主要围绕教育培训展开。纵观历届会议,以ICG C组会议报告及提案[2]为线索和依据分析,世界各国对于GNSS国际教育的关注度不一。美国在每年的ION会议期间都举办培训班,且经常在国内进行卫星导航短期课程培训,但并没有在C组会议上介绍过教育培训成果。俄罗斯对于GNSS教育培训十分关注,重点强调卫星导航的应用,尽管工作语言仍停留在俄语层面,但已经形成了较为完整的框架体系,其在工作组C的目的就是借助教育培训宣传推广GLONASS应用。欧盟对于GALILEO系统的宣传活动更是不胜枚举,如“伽利略应用日”、伽利略应用研讨班、伽利略应用大赛等,在欧洲范围内举办的卫星导航教育培训活动也很多,如意大利都灵理工的卫星导航硕士班、法国宇航局举办的卫星导航短期培训班等。日本代表积极参加工作组C,其主要目的是宣传多GNSS亚洲会议(MGA)计划和介绍日本教育培训能力建设活动成果。

为了加快推动北斗“走出去”,提高北斗的国际影响力、掌握北斗在相关领域的话语权,中国于2007年加入ICG,并由北京航空航天大学担任C组中方责任单位。2010年,中方代表在C组会议上做了关于空间技术应用教育培训方面的报告,并受邀加入联合国GNSS课程大纲与术语表编写专家组。2011年ICG会议上,中方提出了ICG信息中心建设设想,主导在C组工作计划中增补了GNSS教育培训计划。2012年,中国卫星导航系统管理办公室北斗国际交流培训中心在北京航空航天大学设立,举办了首届卫星导航前沿技术暑期学校,创立了国内首个卫星导航留学研究生项目,实现了首届招生。2013年,在工业和信息化部的支持下,北京航空航天大学成立了亚太空间合作组织教育培训中国中心。2014年,经国务院总理批准,联合国附属空间科技教育亚太区域中心(中国)落户北京航空航天大学,成为国内唯一的联合国附属区域中心。2017年,面向国家“一带一路”倡议实施需求,北京航空航天大学发起成立了联合沿线国家顶尖高校共建的北斗丝路学院,并在联合国区域中心主任会议上倡议建立区域中心联盟(ARC),以促进资源共享和能力提升。

虽然ICG工作组C早在10年前就命名为“能力建设”,并一直将工作重心聚焦于GNSS教育培训与能力建设上,但从未赋予其明确的定义和内涵。在2017年的ICG-12大会C组会议上,中方代表特别提出了应明确C组“能力建设”的定义,并建议在C组提案中加入“能力建设”和“能力指数”的量化研究工作。2018年,中方在ICG-13大会C组会议上做了“GNSS教育能力建设研究与实践”的报告[3],展示了在十余年GNSS国际教育实践基础上总结凝练出的关于能力建设及其评价指标的初步研究成果,提出了由联合国各区域中心共同参与制定包含内容更加广泛的能力建设指数(CBI),并在各自教育培训区域内进行示范的倡议。C组依据中方报告形成了“加强全球导航卫星系统教育,培训和能力建设”的提案[4],并由中方代表在全体会议上汇报了C组的会议和提案情况,受到了联合国外空司和各国参会代表的极大关注。

二、GNSS国际教育能力建设研究

1.GNSS国际教育能力的构成

能力是复杂的抽象概念,在不同的主体、组织范畴,能力的构成因素不同,各因素的重要程度也有差异,从而提高能力作用的着力点也会不同[5]。为了在实践中有针对性地进行教育能力建设,有必要对GNSS国际教育能力的构成进行系统分析。

GNSS国际教育能力是一个能力集合,从构成要素上来讲,可以概括为三类子集:①资源汲取能力,包括人力、物力和财力资源,主要由教育的人员投入、经费投入和场馆投入来衡量;②教育产出能力,主要由教育培训活动及教材等相关产出来衡量;③支撑能力,主要包括政策环境和组织管理。

从理论上,GNSS国际教育能力被划分为教育资源调动能力(包括政策、资源动员、环境支持等)、教育产品供给能力(包括教材创作、出版、信息分发和教学活动)、教育服务提供能力(包括管理、投入、组织机构和基础设施等)。对GNSS国际教育能力的界定,我们可以把教育人才队伍、基础设施、教育培训活动、教材及出版物、教育工作组织管理和服务等作为评估的基本维度,同时,在实践过程中建立科学可行的评价指标体系。

2.GNSS国际教育能力建设评价指标

能力建设(或能力发展)是个人和组织在获得、改进、保留其胜任工作或获得更大能力(更大规模、更多受众、更大影响等)所必需的技能、知识、工具、设备及其他资源的过程[6]。

GNSS国际教育能力建设是一项系统工程,其内涵是在教育经费充足、人员配置合理和基础设施有效运转情况下,在政策环境和组织管理不断优化条件下,可能提供的教育培训活动和教材出版物等教育产品和服务。

GNSS国际教育能力建设的评价指标体系,主要以开展GNSS国际教育活动所涉及的要素进行构建,主要包括:

1)师资队伍。GNSS国际教育师资队伍建设的目标是建成一个由专任教师、管理梯队、特邀国际/国内专家等组成的高水平国际化高端人才师资库,并建立完善的人才激励机制。

2)经费投入。GNSS国际教育经费的投入主要包括政府和国家专项经费、合作项目共建、社会筹集和众筹众包等方式,用于教育工作的管理、研究以及开展各类教育培训活动。

3)基础设施。基础设施作为教育能力的重要组成部分,是提供GNSS国际教育服务的重要载体,建设内容主要包括校舍(教室、办公室、实验室、图书馆、食堂、宿舍)布局的完善和教学实验设备的扩建等。

4)教育环境。教育教学环境建设主要包括教育平台的搭建、教学资源的共享和实践教学基地的扩充等。发展网络教育平台,为国际教育(特别是远程教育)提供信息化便利条件,实现无国界的教育资源共享。

5)信息分发。信息分发与传播的目的在于加大对教育教学成果的宣传力度。借助网站、出版物、教材和课件,以及参加国际学术会议、论坛、研讨会等多/双边交流活动等信息分发渠道,有效地宣传推广北斗、推动中国教育走向世界。

6)教育活动。开展学历教育(本科和研究生教育)、培训课程(专题培训和系列培训、科普培训和专业培训、长期培训和短期培训)、学术讲座和专业参观等多层次多样化的GNSS国际教育培训活动,满足GNSS技术发展及应用对高素质复合型国际人才的需求。

三、北斗/GNSS国际教育能力建设实践成果

北京航空航天大学自2007年举办首届卫星导航技术应用短期培训班,并担任ICG 工作组C中方责任单位以来,围绕GNSS国际教育开展了多层次多样化的学历教育、短期培训、国际交流、专业研讨等活动,同时面向国家卫星导航重大基础设施建设对人才和能力的需求,有针对性地进行了GNSS国际教育能力建设,在实践中对能力建设的内涵有了深刻的认识,研究和实践成果显著。

师资队伍建设。依托北京航空航天大学学科优势和航空航天特色,整合校内国际学院、电子信息工程学院、仪器科学与光电工程学院、北斗丝路学院等院系师资,组建了跨院系跨专业的GNSS国际教育专任教师团队,设置了专职教学管理梯队;利用校际合作、校企合作和国际合作等渠道全球选聘师资,构建了一支含联合国外空司前任司长和北斗系统建设总师在内的,由相关国际组织、国内外著名高校、(北斗)系统内外知名企业60余名专家学者组成的高水平国际化师资人才库(见表1)。

经费支持与投入。GNSS国际教育经费主要来自中国政府、卫星导航相关工业部门和高校,包括国家留学基金管理委员会(CSC)资助、国家航天局、中国卫星导航系统管理办公室以及北京航空航天大学的专项经费投入等。

表1 卫星导航方向国际化师资列表

基础设施建设。北京航空航天大学为联合国区域中心和北斗丝路学院分配了专用的教学用地,为GNSS相关专业留学生设立了专用教室和图书馆,配备有专门的留学生公寓和清真食堂,建成了北斗系统展示大厅和具有小班化教学特色的卫星导航智能教室,自主研发了具有北斗系统特色的实验教学平台(如图1)。

图1 国际教育基础设施

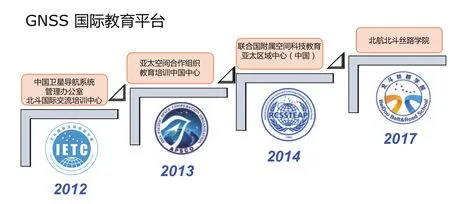

教学环境开发。推动建立了 “三中心一学院”国际教育平台(如图2),包括中国卫星导航系统管理办公室授权的北斗国际交流培训中心、工业和信息化部批复的亚太空间合作组织教育培训中国中心、联合国附属空间科技教育亚太区域中心(中国),以及与“一带一路”沿线国家顶尖大学共建的北斗丝路学院;搭建了北斗系统展示和实践一体的教学实验环境,开发了一系列教学软件工具和可视化课件;与国内外合作伙伴共建了近20个满足不同教育培训需求的校外实践教学基地等(见表2)。

图2 “三中心一学院”国际教育平台

信息分发与传播。成立了联合国认可的ICG信息中心,建立了中心网站和微信公众号,用于发布中心时事新闻、招生信息、教育活动、培训课程和国际交流成果;主办了中心内部工作通讯;编写出版了卫星导航专业系列英文课程配套讲义和培训课件;多次在中国国际卫星导航学术研讨会、航天国际化论坛、联合国外空委、世界宇航联大会、ICG大会等国际会议上作报告,展示中方在GNSS国际教育方面的成果;曾接受联合国广播电台、中央电视台西班牙语频道、凤凰卫视、《人民日报》、德国《GOTalkonauts》、《卫星与网络》杂志等的专访,多次受到了联合国外空司领导的赞誉(如图3)。

表2 校外合作伙伴列表

图3 出版物与教材

教育培训活动开展。自2012年设立卫星导航留学研究生项目起,北京航空航天大学共为阿尔及利亚、巴基斯坦、巴西、玻利维亚、克罗地亚、蒙古、孟加拉、秘鲁、缅甸、莫桑比克、尼日利亚、泰国、委内瑞拉、乌克兰、西班牙、伊朗、印度尼西亚等17个国家培养了6届近87名卫星导航专业硕士和博士研究生;通过与企业、政府部门、科研院所、国内外知名大学合作,共举办了20余期卫星导航技术及应用短期培训班,累计培训来自40余个国家的学员1000余人次;选派国内专家前往尼日利亚、摩洛哥、埃及、突尼斯、苏丹、阿尔及利亚、克罗地亚、新加坡、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国、老挝、孟加拉等国开展北斗/GNSS技术及应用短期培训;与俄罗斯、澳大利亚、欧盟国家开展多次GNSS国际教育能力建设研讨会[7]。此外,北京航空航天大学还与业界优势企业及科研院所建立合作伙伴关系,持续为GNSS国际教育培训学员组织系列学术讲座活动和专业参观活动。

四、问题与建议

目前,GNSS国际教育能力建设工作中遇到的问题主要有:①需求与供给间联系薄弱;②培训机构孤立、联系有限;③教材开发不足;④对其他能力建设方法认识不足;⑤切合实际的资金支持缺乏。

针对上述问题,ICG工作组C建议加强与工业、政府、学术界及其他机构的合作,以提升全球卫星导航系统的教育、培训和能力建设,并通过继续与政策制定者和决策者外联、支持专家及教育资源的交流,以及增加妇女和青年专业人员的参与度三个主要途径完成。

2018年底,我国北斗三号基本系统完成建设,并开始提供全球服务。北斗系统全球服务能力的形成在给“一带一路”沿线国家及广大发展中国家带来福利和发展机会的同时,对北斗海外应用推广提出了更为迫切的需求,也为GNSS国际教育带来了前所未有的机遇和挑战。为了切实有效地支撑北斗全球系统建设、推动北斗海外应用落地,对于GNSS国际教育能力建设提出以下几点建议:

1)建立能力建设指标体系。首先,明确建立能力建设指标体系框架,形成涵盖ICG所有工作的能力建设指数;其次,进一步扩大教育培训规模,并以实践为基础建立广泛适用的能力评价指标体系,指导各区域中心GNSS国际教育实践;此外,还可考虑在中国举办教育培训能力建设研讨会,进一步凝聚共识,建立有针对性和实用的能力建设评价体系。

2)加强多边合作与资源共享。针对信息共享不充分、地区发展不平衡等问题,借助区域中心联盟(ARC)这个国际教育平台扩大合作,推动和开展各区域中心之间的共商、共建、共享,在人才联合培养、教师/学生交换、专家互访、联合行动等方面实现共赢和可持续发展。

3)提升国际教育培训能力。进一步提升卫星导航国际人才培养能力,完善课程和实践体系建设,编写北斗系列教材/丛书。利用互联网、云计算、虚拟现实和人工智能等技术推动教育教学改革,更好地服务北斗系统走向世界,服务大众。同时要加强青少年GNSS兴趣培养和知识普及工作,为未来北斗系统全球应用提供知识和人才储备。