农学典籍《氾胜之书》的辑佚、今译与自译“三位一体”模式研究

2019-04-18孔令翠四川师范大学

孔令翠 四川师范大学

周 鹤 四川大学外国语学院

【提 要】《氾胜之书》是我国首部由个人撰写的农学典籍,也是世界上最早、最权威、影响最大的农书之一,然而在两宋期间佚失。后经清朝学者辑佚才将部分内容保存了下来。20 世纪中叶,我国著名农史学家石声汉对其重新进行了辑佚、校订、勘误和今译,著成了《汜胜之书今释》,并将其自译成英文。本文拟通过对石声汉辑佚、今译与自译《氾胜之书》的历程,探讨古代农学典籍的“三位一体”模式,确保既能完整、准确地再现古老的农学文明遗产,又能让国内读者读懂和发挥农学遗产的新时代价值,还能通过辑佚、今译与自译再加工的方式满足当代海外读者需要,从而推动包括农学文化在内的中国优秀传统文化走出去。

1. 引言

氾胜之是西汉汉成帝时期杰出的农学家,从小对农作物生长和栽培,感兴趣。少时有好学之名,还喜欢研究农业技术,特别注意搜集和总结农民的生产经验,因而积累了丰富的农业知识。成年后被荐到长安担任朝廷农官。他做官后常年深入广大关中地区考察和体验农民的生产、生活,因而全面掌握了该地区的生产条件和生产水平。

为了将西汉农业生产技术发展最高水平的农业生产技术与理念传播给更多的农民与子孙后代,他著成了《氾胜之书》。《汉书·艺文志》著录作“《氾胜之》十八篇”(该书共分十八篇),后世通称《氾胜之书》。这是中国最早的由个人撰写的一部农书,与《齐民要术》、《王祯农书》、《农政全书》并列为中国古代四大农书,也是世界上最早、最权威、影响最大的农书之一。《氾胜之书》最早记载了汉代关中平原沿河地区的先进农业生产技术、农耕经验和思想,涉及黍、稻、豆等12 种作物栽培与种子选育等农业生产方面的知识与技术。氾胜之在书中强调天时、地利、人和是农业耕作的总原则,总结了大量行之有效的农业生产经验。他的农学思想体系比较完整,提出了独特的选种理论(穗选、保存、溲种)、套种栽培技术、区种法等,总结出了“凡耕之本,在于趣时,和土,务粪泽,早锄早获”的整体思想(Shih Shenghan 1963:4)。

《氾胜之书》反映了当时我国农耕文明的发达程度与劳动人民的伟大智慧和创造,并对后来的农业生产和农学研究产生了深远影响,书中的很多内容在后世的农书和类书中被反复征引就是最好的证明。特别值得一提的是氾胜之的重农和备荒思想。他把推广先进农业科技与发展农业生产提高到“忠国爱民”的高度。这一思想对作为传统农业国家的中国的影响可以说一直延续到今天。备荒思想在我国可以追溯到远古时期,《农政全书》等很多农学遗产都有专门讨论“荒政”的内容,40 多年前毛主席还专门号召“备战备荒为人民”。今天我们依然非常重视粮食储备问题。可惜的是,《氾胜之书》在宋代佚失。

2.《氾胜之书》辑佚

由于种种原因,古文献的佚失不足为奇。但是,正如我们今天的学术研究需要引用他人文献一样,古人也有摘引、抄辑其它文献的习惯,使得后来的学者能够从保存在其它文献之中的只言片语尝试恢复其本来面目。而要让佚失的文献重见天日就得辑佚(指原来的文献材料整体上虽然已经失传,但其内容以引用的形式保存在其它存世文献中,可以通过搜集整理使其全部恢复或部分恢复)。通过辑佚得到的文献,称为辑本或辑佚本。辑佚活动大致分两种性质:一是官方行为,二则为私人性质(游帅2018:62)。辑佚是一种古籍整理研究现象,是在文献中进行“考古”的活动,是对“丰富祖国文献典籍,增加民族文化积累”,以及“开掘历史佚籍资料,嘉惠传统学术研究”功德无量的一项工作(曹书杰 1999:42)。

从只言片语中搜集、整理以及恢复佚失书籍的工作极其艰巨。辑佚者除了要有完备的文献外,还必须掌握目录学、版本学、校勘学、训诂学、考据学、注释学和古典文献学等学科知识。同时,辑佚又是古籍整理工作中颇具学术意义且非做不可的事情。辑佚者通过科学、认真、细致的考辨甄别还典籍以本来面目,避免以讹传讹,确保后续学术研究建立在可靠的文献基础之上。了解了辑佚的含义、分类和学术价值,就可以理解官方行为下石声汉整理农学遗产时高度重视《氾胜之书》辑佚的原因了。

虽然《氾胜之书》在宋代佚失了,幸运的是北宋以前的许多文献对《氾胜之书》都有提及、记载或者引用,尤其是北魏贾思勰所著的《齐民要术》对其大量征引,使该书的许多重要内容得以流传了下来。据考证,“《氾胜之书》在《汉书艺文志》《晋书食货志》《通志氏族略》《旧唐书经籍志》《新唐书经籍志》《太平御览》清洪颐煊《经典集林》《艺文类聚》《文选注》等均有著录和征引”(朱绍新1995:47)。到了清朝,许多学者都曾对其进行过辑佚,如“清代学者洪颐煊、宋葆淳、马国翰先后从《齐民要术》《艺术类聚》《文选注》《太平御览》等书中引用有关文字,作成《氾胜之书》辑佚本”(陈正奇1998:35)。《氾胜之书》辑佚本仅 3500 多字,“可以完全确信的只有三千一百多字”(朱绍新1995:47),但是内容非常丰富。石声汉将内容分成七个方面重新做了编排。石声汉对《氾胜之书》的辑佚填补了我国重要农学遗产的一大空白,同时也为进一步的农学遗产整理、研究、今释和翻译打下了基础。

3.《氾胜之书》今译(释)

20 世纪中叶,受农业部委托,石声汉对《氾胜之书》进行了辑佚和整理,并用现代农业科学知识重新予以阐述,撰写了《氾胜之书今释》。石声汉将书名定为“今释”而非“今译”有他自己的道理。他认为,“释文一项,我只能作‘释’,不能作‘译’”,“中国古典文,用现代语解释,不该说是‘译’”(石声汉1957:98)。因此,石声汉并不认为自己将《氾胜之书》从古文转换为现代文的活动是翻译行为,而只是对原文的“释”或者“解释”。在石声汉看来,“译”是一种字对字的语言转换方式,一种死译,也就是通常说的直译、字对字的翻译。石声汉如此理解是由于他是从传统意义上去认识翻译的。然而,随着翻译学作为独立学科地位的确立,翻译实践的日益普及,人们对翻译的认识也在不断深化。在《翻译的语言学问题》一文中,Jakobson(1959:233)首次提出了语内翻译、语际翻译和符际翻译的三分法,打破了一贯视跨语种进行语言符码转换才为翻译的传统分类方法和思维局限,从而将更多与语际翻译具有同质性的语内交流活动纳入到了翻译研究的范畴,从此方言翻译、古今翻译、民族语言之间的翻译等均进入了翻译研究的视野,使得翻译研究的空间得到极大拓展。例如,“对《辽史》《金史》和《清史稿》等正史史料的考证表明,民族翻译在翻译活动的持续时间、参与者数量、译作的数量和影响,以及翻译活动的政治文化意义等诸多方面都远远超过明末清初的传教士科技翻译”(夏登山 2017:87)。蔡新乐(2000:55)在翻译三分法的前提下深入分析了“语内翻译对历史性的关注、语际翻译对地域性的倾向”,将翻译活动从一维语言符号思辨的角度拉入到“时间”和“空间”的二维思维图像中。因此,目前翻译界对将语内翻译视为翻译并没有什么争议,这就为典籍今译与研究提供了理论依据:“典籍翻译的性质决定了典籍翻译须经过语内翻译和语际翻译两个阶段”(黄海翔 2008:144)。

囿于当时的历史条件和翻译学的发展水平,石声汉严格区分“释”与“译”无可厚非。实际上,在“译”古代典籍时难以避免“释”的成分。由于古汉语和现代汉语本身的差异以及意义的转变,还有名词术语的意思及其包含的哲学与文化内涵,没有对原文的解释就没有接下来的语内翻译,因为语内翻译同样必须建立在对原文的解释或者阐释基础之上。通过解释,原文不清晰的地方变得清晰了,原文难以理解的地方变得容易理解了,原文缺失的地方得到了补充,从而逻辑性连贯性更强了。因此,今天我们把“今释”视为“今译”并非违反石声汉先生的初衷,而是从不同的视角看待翻译的结果。

4.《氾胜之书今释》自(英)译

应科学出版社的邀请,石声汉将《氾胜之书今释》翻译成英文,并于1959年出版发行。由于原作来自于译者本人,因而这次翻译也是名副其实的自译。石声汉在自译本On Fan Sheng-Chih Shu(简写)的前言中,简述了自己的翻译意图:“Now an English translation of the extant original text,together with my analytical survey, is prepared to introduce this very ancient agriculturist treasure of my country to the world.”(出版附有我分析研究的英译辑佚本的目的,是为了向全世界介绍我国古代的农业瑰宝。)(Shih Sheng-han 1963)这句话值得注意的地方一是原文已经佚失(extant),二是译者本人作了大量的调查研究和分析,三是翻译的目的是将我国古代宝贵的农学财富传播到全世界。从翻译方向的问题上来说,石声汉行的是“逆流”。曾英译《晚唐诗选》的英国汉学家葛瑞汉(A. C.Graham)早在1965年就曾说:“我们几乎不能放手让中国人从事翻译,因为按照一般规律,翻译都是从外语译成母语,而不是从母语译成外语,这个规律很少例外”(见潘文国2004:40)。但是葛氏之言太过武断,且不论其颇具“西方文化中心主义”的姿态,光从全球能够合格胜任汉译英工作的外国译者数量来说,中国文化的外译工作就将踽踽不前。此外,外国汉学家也并不能保证不出现误解、误读和误译,以译文纠错的形式和借口来确定翻译资格是片面且不合理的。事实上,石声汉的On Fan Sheng-Chih Shu和1958年自译的Preliminary Survey of the Book Ch'i Min Yao Shu(简称《齐民要术概论》)传播到国外,“在国际学术界引起很大反响”的事实证实了他“为在世界范围内弘扬中国优良的传统农业科学技术,向世界展示新中国科学工作者在研究本民族的农业遗产中所取得的成就方面又迈出了一步”(石定枎2005:202)。这两本书成为了李约瑟编著《中国科学技术史》的参考资料。而且在1985年,日本学者岗岛秀夫和志田容子依照石声汉英译的On Fan Sheng-Chih Shu转译成日文版的《氾勝之書:中国最古の農書》,在译本中附录了中文原文和英文译文。汤佩松(1990:379)赞其工作是在“将祖国农学、生物学的精华向国外输出,以宏扬祖国科学文化”,而且“达到国际水平,具有中国特色”。由此可见,“汉籍英译不是外国人的专利,中国学者和翻译工作者应该理直气壮地勇于承担这一工作”(潘文国2004:43)。

据笔者掌握的有限资料,在此之前还没有中国人把《氾胜之书》及其它农学典籍翻译成外文,对中国农学典籍进行翻译和介绍的是西方传教士或者其他相关研究领域的学者,例如1935年纽约The Tea and Coffee Trade Journal Company 出版了William Ukers 的All About Tea一书,“其中第二章为《茶经》的节译片段”(姜怡、王慧、林萌2017)。因而把石声汉尊为我国农学典籍外译的开拓者和奠基人,应该是令人信服的。

5.《氾胜之书今释》自译原则与策略

分析石声汉《氾胜之书今释》自译的原则,对启示农学典籍在内的中国科技典籍翻译应该具有重要价值。经过对译本的仔细分析,石声汉自译具有以下特色:

首先,自译特色鲜明。实际上,《氾胜之书今释》由两部分组成的:第一部分是石声汉辑佚的约3500 余字的《氾胜之书》原文内容,第二部分是据对辑佚部分的研究而撰写的一篇论文。所以,对《氾胜之书》辑佚内容的翻译,是对他者创作的原文进行的翻译,即氾胜之创作的农学著作的翻译,属于“译他”的部分。但是研究论文是石声汉自己撰写,将其翻译成英文,是属于“译自”的部分,是一种不同于文学创作的科学文献的自译,这一点迄今为止还很少引起学术界的注意和重视。石声汉早在20 世纪50年代就开始尝试科学典籍的自译,既值得称赞,更值得重视和研究,尤其是在大力推动中国优秀传统文化走出去的今天。

其次,译文对汉语专有名词采取“汉字+音译+注释”的方式。在On Fan Sheng-Chih Shu的序言中 , 石 声 汉 (1963:Preface) 指 出“Emile Bretschneide, in the Preface of his bookOn the Study and Value of Chinese Botanical Works(1870),emphasized the inclusion of original Chinese characters into books written in a European language, so as to avoid misapprehension. Dr Joseph Needham deems it ‘impracticable to do without Chinese characters’in his colossal ‘Science and Civilization in China’. I quite agree with them for this necessary precaution. ”(艾米尔·布雷什内德在《中国植物学文献评论》序言中(1870)强调,需要将原文中的汉字写入欧文书籍中以避免误解。李约瑟博士认为在其“鸿篇巨作”《中国科学技术史》中不出现汉字是不可能。我对他们这种必要的谨慎的做法完成赞成。)由此可见,自译者有非常强烈的读者意识,把读者读懂放到极其重要的位置。他在英译过程中,时时为读者着想,尽量减少英语读者理解和查阅信息的麻烦,不管是在译文正文或者脚注中,他对难解专有名词采取了“汉字+音译+注释”的方法。

例1 上农夫:区,方深各六寸,间相去九寸。

For shang nung fu(上农夫,or lots of best land for a farm family),the ou or shallow pit should be 6 ts’un across, 6 ts’un deep,and 9 ts’un apart.(Shih Sheng-han 1963:32-33)

在例1 中,“上农夫”是一个专有名词,是按经济水平,尤其是拥有田亩数量和质量对农民划分出来的层级。单一的音译“shang nung fu”实际上根本传达不出任何文化信息,所以石声汉对其进行了注释“ lots of best land for a farm family”。因为译本读者中肯定包括国外汉学家,为了进一步便于他们深化研究和资料查询,所以石声汉选择保留中国汉字,可谓一举“三得”,即读音、汉字、意思的完整保留。

第三,术语规范,语言平实、易懂。石声汉在留学英国前曾被南京国立编译馆聘为编审委员,“主要负责审查中小学教课书,译定自然科学及一部分技术科学的名词,为自然科学名词(特别是生物学和化学名词)的规范化做了大量的工作”(石定扶2005:51),不但积累了相当丰富的翻译经验,而且还有自己的研究成果,撰写了《关于标准译音的建议》1一文。因此,他的译文非常注重术语的规范化与语言表达的平实易懂。

例2 凡耕之本,在于趣时,和土,务粪泽,早锄早获。

The basic principles of farming are: choose the right time,break up the soil, see to its fertility and moisture, hoe early and harvest early.(Shih Shenghan 1963:4-5)

例3 三月榆荚时,雨,高地强土,可种禾。

In the 3rd month, when elm-trees are fruiting, spiked millets may be sown in heavy soils on high land whenever it rains.(Shih Sheng-han 1963:14-15)

在例2 和例3 中,石声汉用平实、易懂的现代英语将中国古代农业生产专用话语表达了出来(当然在自译本中“今译文”没有保留),普通的英语读者都很容易理解。此外,石声汉的译文非常注重术语表达的规范,例如“趣时”、“务粪泽”、“强土”译为“choose the right time”,“see to its fertility and moisture”和“heavy soils”都属于英语农耕文化中的规范用语,尤其是“heavy soils”指的就是“粘重土”,往往有肥力缺陷而不利于耕,原文中的耕种建议中肯合理。石声汉的译文兼具可读性和专业规范性。

6. 辑佚、今译与自译模式

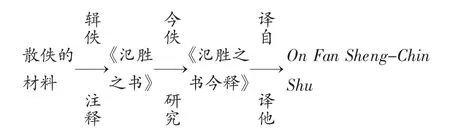

石声汉既是《氾胜之书》原书读者、研究者和语内翻译者,又是《氾胜之书今释》的创作者与自译者(涵纳了汉英语际翻译),从而建构起一种与绝大多数语际翻译不同的辑佚、今译与自译模式,可以用下图清晰地揭示出来。这一模式对典籍译介至关重要,因为典籍往往都需要进一步研究、解释甚至阐释,然后才能在此基础上开展语际翻译。就石声汉《氾胜之书今释》的传播而言,这一模式特别值得重视和研究。

首先,顺应了时代的要求。石声汉之所以选择从事《氾胜之书》的辑佚、今译与自译工作,是因为顺应了时代的要求。建国之初毛主席就发出“整理研究祖国医学农学遗产”的号召。农业部1955年召开了“整理农业遗产座谈会”,会议决定积极研究整理出版中国重要古农书。

其次,具有爱国主义的深厚感情。石声汉1933年考入伦敦大学理学院植物生理研究班学习。然而,由于当时祖国积贫积弱,中国的科学在国际上没有地位,被人瞧不起。他在伦敦时将英文版《中国植物学文献评论》一书翻译成中文。当这本译著重版时,石声汉严肃地批驳了原著对中医中药的不实指摘和片面之词。同时,他深感痛心的是在英国见不到作为历史悠久的农业大国的农学著作英译本。后来得知老朋友英国学者李约瑟在研究中国农学史时更加下定决心要把中国农学著作英译出去。

再次,只争朝夕的拼搏精神。石声汉在“1958年石声汉个人工作计划大纲”内拟定了自己雄心勃勃的工作计划:“1.《齐民要术》介绍(英文)约100 面,校对三次(包括印出本)。需用夜工15-20。2.《汜胜之书》介绍(英文)约80 面。(1)完成初稿,30 夜工;(2) 校正打字稿,10 夜工;(3) 校对三次(同 2),15-29 夜工”(石定枎 2005:178)。他之所以这么急着校注和译介中国农学典籍,完全是为了“将研究中国文化技术科学的重心从国外夺回,建立在国内”,因为这是“新中国学术界重大任务之一”,而且要使“中国农业遗产在国内和国际间,都能发挥更大的作用”(见石定枎2005:335)。石声汉在上个世纪50年代依然比较艰苦的条件下,几乎仅凭借一己之力将二部重要的农学典籍用英文传播到全世界,实在令人敬佩。

第四,扎实的专业功底与精湛的中英文造诣。从典籍翻译过程来看,主要有两种译者模式:第一种,语内翻译和语际翻译由不同译者承担。例如仓央嘉措诗歌的语内翻译者包括曾缄、刘家驹等,但是语际翻译者为邓肯(Marion H. Duncan)等人;第二种,语内翻译和语际翻译为同一人,如石声汉、于道泉等人。第一类型的译者往往只会在讨论典籍翻译善本选择时论及语内翻译或语内翻译者,但往往不是研究的重点。第二类型的译者虽然是典籍翻译求之而不得的多元复合型人才,然而这类人才凤毛麟角。石声汉典籍翻译的贡献在于他贡献了一种新的模式:典籍研究者+语内翻译者+语际翻译者模式。石声汉具有扎实的植物学功底(研究农学的基础)、深厚的古代文学文化知识功底(语内翻译基础)、娴熟的英文水平(语际翻译基础),及炙热的学术报国雄心(研究及翻译工作的动力基础)以及积累的翻译经验。不是每一个翻译家都具备这样的条件或禀赋,但石声汉具备了,使他成为中国农学典籍译介的最恰当人选。

7. 辑佚、今译与自译模式对中华优秀典籍走出去的启示

对优秀中华典籍走出去而言,石声汉这样的大家在一定程度上是可遇而不可求,但在新时代我们完全可以培养这样的大家,现在的典籍翻译工作者也应该向他学习。笔者认为,从石声汉那里可以得到以下几点启示:首先,紧跟时代步伐、身体力行从事典籍译介。今天,国家大力推动中华优秀传统文化“走出去”,典籍译介迎来了史无前例的春天。翻译工作者应该加倍努力把中华优秀典籍推出去。而且,目前中国典籍外译对象多为文学典籍,随着中国国力的增强,国际学术界也必以更加宽阔的视野关注和研究中国的文化现象和文化历史,今后自然科学典籍的翻译比例应该也会逐渐增大。其次,努力成为典籍研究家。典籍里面有非常深刻的文化内涵,译家没有深入细致的研究就无法把握其精髓,因此需下一番研究功夫。第三,挖掘其适应新时代精神的内涵。本着古为今用、中为洋用的原则,深刻认识到包括农学典籍在内的中国古文化的价值,“特别是对终极价值的追求和深层次的文化活动”的关怀(李成贵1994:166),并对古籍进行符合新时代精神、满足国内外读者需求的阐释。尽管已经进入信息化时代,《氾胜之书》的两大中国农耕时代的核心思想“农本”与“耕本”一直到今天仍未过时。我国数十年如一日,每年的中央一号文件其实都继承和发展了“农本”(以农为本的重农思想)与“耕本”(天地人协调发展,即生态发展)思想(王育济2019)。中美贸易战的一项重要内容就是农产品贸易,甚至美国国内选举都在打“农”牌。这就要求译者既要有历史观,又要有新时代的世界观和价值观,只有这样的阐释与翻译才能既尊重原作又符合时代需要。第四,高超的外语水平和跨文化交际能力。典籍译出来是给外国读者看的,要让读者愿意看、喜欢看,译作就必须语言地道,能够满足读者的审美感受,能够领略中华文化的风采同时又不至于引发不适、反感甚至抵触。同时,典籍译出来还可以成为外语教学素材,以提升国内学生的语言素养和文化自信,成为与外国人士交流时的文化自媒体。第五,注重培养博古通今、中西合璧的典籍翻译人才。石声汉的翻译模式的一个重要启示是:我们的典籍翻译人才培养不能仅仅关注双语转换,还应该在传统文化根基、研究能力以及国际视野和跨文化能力培养等方面下功夫,才能造就一批素质全面、博古通今、中西合璧的典籍翻译人才。最后,在具体翻译模式上,如果有石声汉这样的人才自然再理想不过,但是如果求而不得,则可以采取合作翻译模式,有的负责研究,有的负责今释,有的负责外译,既分工又合作,共同完成翻译和传播中国文化的使命。

注释:

1 石声汉,1933,关于标准译音的建议[J],《图书评论》(10):1-7。