汾城惊艳

2019-04-17

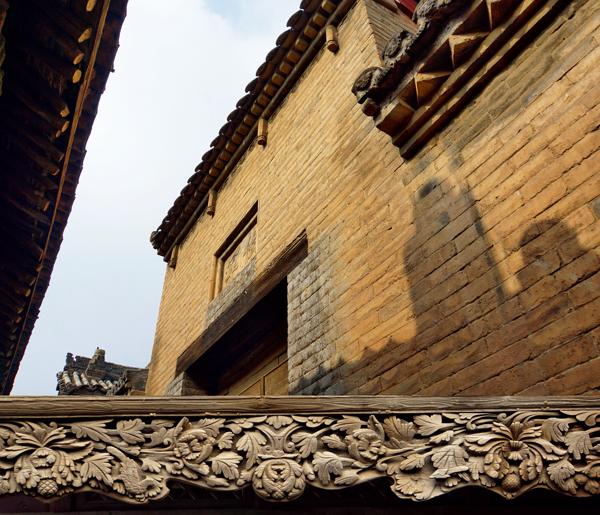

古老的民居。

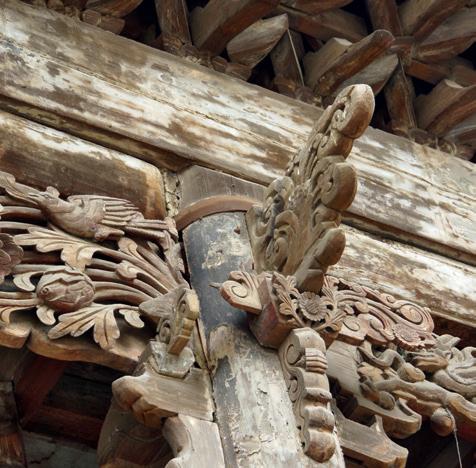

脊吻。

城隍廟 古建艺术的交响诗

鼓楼就在正前方,老式的铺面房夹杂在新式的临街房中,但因数量少,成不了气势,建筑的特色又不是很鲜明,镇街突出的只是当今简陋而喧闹的乡土特色,很不起眼的。它可是汾城的主街哟!失望吗?

朋友带我背鼓楼而行,他是要给我惊喜的。他是故乡在临汾的北京人,多次来过汾城,对汾城很熟。我一时想象不出他带给我的会是怎样的惊喜。

南北向的街,向北走也就走了不到百十米远,到头了,左手边出现一条东西向的街,街口有过街门楼,穿过过街门楼,顷刻就有了进入另一时空的感觉。真的是惊喜,穿越进了古代,窄窄的街道两旁是土灰色的高墙大屋,无论青砖墙还是粉刷的白灰墙都被黄土深深亲吻过的样子。道是土道,中间是石板路,石板两侧铺着地砖,墙根的砖不少已被雨水泡酥软了,又风吹日晒的,坑坑洼洼的没有了一点刚性,与堆积的浮土做兄弟,还能承重多久让墙不倒真不好说。这样的高墙土院在当今的晋南农村并不少见,但这条街的房屋从整体到细部都那么原始、古朴,时代感已模糊,而且向街的深处望去,望到的是横街的牌坊,是面街的牌坊式庙宇山门,是石头的旗杆,是老墙上嵌着浮雕图案的照壁。它们无一不古典,无一不灰头土脸,被岁月和尘土剥夺了鲜艳与本真色彩的样貌任谁都难以与当今时代产生联想。心情有些激动,置身在难以寻觅的未加任何修饰的古街古巷中了。

城隍庙山门洞。

藻井。

柱头装饰。

城隍庙献城。

进过街门楼后,左手出现了半条短巷,它在苍老的高墙夹峙中有点神秘,砖墙上有文字雕刻,觉得应是大户人家。遂走进去,看到半敞着的黑木板门,很普通的,而院内的建筑却惊人,是有环廊有台基的古建房,根根廊柱竖在石柱础上,廊下柱间台基放着盛着水的洗衣盆。好奇心一下子被勾起来,这等建筑应属于庙宇或府第的呀!想进院看个究竟,却不能够,门口拴着条大狼狗,十分凶猛,狂吠不止。惊动了主人,出来一位年轻女子,衣着简朴,却分明是当代人,穿越的梦由她而破灭。她很热情,也善解人意,听说我们从北京来,很想让我们进去看看,门儿全打开了,那条狼狗却安抚不住,挣蹿着狂咬,我们只能作罢。女子送我们出巷,说此宅过去曾是一位知府的家。

牌坊式山门是属于城隍庙的。这和朋友对汾城的介绍相符。汾城历史上曾作过县治,解放后一度也是县城,后来与襄陵合并成襄汾县,汾城就成了襄汾县的一个镇了。

只有县级以上城市才有城隍庙。城隍庙建于明代洪武年间。

这座城隍庙十分完整,庭院两侧是厢房,山门内是戏台,戏台正对的是献亭,献亭后是大殿,大殿两侧是钟鼓楼。城隍庙强烈地震撼了我,紧凑有序的布局,密簇而形制多样的斗拱,凝重中透看华丽,造型与众不同的琉璃瓦件,精美的木雕,朴拙浑厚的砖雕、石雕,筘着铁环的木柱营造出的浑朴,各式屋顶的空间组合和展示出的效果都那么动人心弦。这是一部建筑艺术的交响诗。

城隍庙牌坊式山门开了我的眼界。一般来说,牌坊是独立的建筑,有柱有楼且分出间来,间是空的,立柱之间就是间,两柱一间、三柱两间、四柱三间之类,它们立于园林前、村口、街巷口、陵墓前、寺庙前,功能并不一样。表彰性牌坊、功德牌坊、家族牌坊、标志性牌坊等等。立于入寺庙路口的牌坊叫山门牌坊或牌坊山门,它们和我们通常所知所见的山门并不是一体的,牌坊还是牌坊,山门还是山门。但汾城城隍庙的山门却是山门和牌坊的组合体,它的山门是实体山门,有墙有门,楼也不是立在花板上,是和戏台建筑连为一体的。它们也是牌坊上的楼,却刷新了独立牌坊的楼式,给了牌坊楼一个新制式新形貌。立柱是牌坊的主要成分,无柱也就无坊,汾城城隍庙门前多柱,但并非只是隔间柱,有凸出门两侧建筑部位的廊檐柱,有实用的支撑作用,更给建筑搭构了充裕的装饰艺术空间,使整个山门建筑艺术浑然一体,富丽多姿。城隍庙街上是有独立的牌坊的,在庙前街跨街而立,四柱三楼,东西各一,不过,它们应叫仪门。

照壁上的图案残破了,初时我以为是琉璃的,因为残留的颜色像琉璃色,而我所见的庙前照壁图案多用琉璃件,但反复端详拍下的照壁图片,发现竟然是砖雕作品。砖雕图案不仅丰繁,而且精美,位居中心圆环内的是浮雕加透雕伏卧的龙,披着铠甲似的,龙头硕大,圆睁的双目透着威严的神采,撑持的两只前爪也孔武有力。这条龙的上首图案也是龙,二龙戏珠,却与通常所见的二龙戏珠不大一样,火珠虽居中,二龙比例则右大左小,右强左弱;右攻击态势,左龙则显畏惧,似真龙在相争相斗一般,栩栩如生,神态盎然。因是浮雕透雕,立体感极强。

大屋顶上的琉璃龙更让人刮目,戗脊脊吻部位的龙雕身材短粗,龙头高昂,龙爪紧抓脊面,呈随时腾飞之势。大屋顶无处不雕,正脊满脊连环图案,戗脊与瓦当也无不雕,而且均是浮雕,壮丽华美,但有一点我不敢确认,它们究竟是琉璃构件,还是砖雕的组合?说琉璃,没有那种釉质的细腻光滑感;说砖雕,色彩怎和琉璃一般富丽?

我喜欢这里壁脚砖雕的朴拙敦厚,也喜石雕构图的出奇。藻井构图独树一帜,图案是木条搭起来的,简约而层次分明,还透着一种神秘,其文化的内涵没有当地人指点无法解读。最让人动心的是各式楼宇屋顶组合出的空间建筑旋律,那种跌宕起伏、错落有致、疏密相间的壮美难以言表。

钟楼。

柱础。

照壁。

儀门。

厢房廊柱。

悲怆瑰丽的社稷庙

文庙在城隍庙的西南,隔街就是,进文庙后门,可以从北墙看到城隍庙的崇楼伟阁,凝固的建筑交响乐章不绝于目。

文庙的大成殿像是新修过的,殿前一个方形高台,其位置属于献亭的位置,但台上并没有亭,只是空空的一方台,方台上有柱础的痕迹,却不知为什么只有一个。大成门也叫戟门,插戟为门,它的旁侧随墙有小门楼,建筑虽小,也不奢华,却有浓郁的当地乡土味道。戟门到大成殿的这个院落还是比较紧凑的,东西两庑廊下的空间多是石碑,院中也有卧着的石碑,加上松柏,院落就显出内容的富有来,是庭院深深的感觉。出了戟门的那个院,院虽不如大成殿院大,感觉上却比大成殿院舒阔,大抵只有泮池的缘故。泮池是文庙必不可少的,形如半月。泮池是官学的标志,依古代礼制,诸侯不得观四方,是半天子之学,曰泮宫。孔子曾受封为文宣王,得以有建泮池的规制。天子之学曰辟雍,四面环水,寡见,北京国子监有,而泮池,只要有文庙,就不会少了它。

鼓楼。

天花。

藻井。

由北向南逛文庙,是倒着逛的,泮池前是正门、棂星门,也就是山门。山门是典型的牌坊式山门,那牌坊式山门虽是实体的大门,但牌坊的味道更重一些。它建于明正德年间,石作三间四柱三楼石坊式,仿木构的石雕庑殿顶。石柱间的门是木制的,门上的木条相隔较宽,透空,石柱柱根有夹柱石,这柱还有斜撑的顶柱石,斜柱柱根有固柱的柱兽,正中两根斜柱浮雕盘龙。整座棂星门包括翼墙都呈沧桑之色,西翼墙前台基下立一竖石,上刻文武官员军民人等至此下马字样。

汾城文庙的雕刻艺术整体上比不了汾城城隍庙,但碑刻艺术却超之有余。在大成门,我看到了文征明的字迹。文征明的名气很大,是吴中四才子之一,与祝允明、唐寅、徐祯卿齐名。仕途不畅,屡试不第,书、画、文却享誉天下。他的书法,温润秀劲,稳重老成,法度谨严而意态生动,虽无雄浑的气势,却具有晋唐书法的风致。他是江南人,不知与汾城有过什么关系,与这里有过什么样的故事。从碑上看到他的书法镌刻,着实小激动了一下。从碑上看他的字比从书上看他的书法拓片舒服多了。

文庙东南角有楼高耸,以为与文庙是一体的,系文庙建筑的一部分,问过当地文物界人士,才知那崇楼是独立的魁星楼。

文庙前街通向郊野。

我们朝鼓楼走。鼓楼过去是汾城的正中心。围绕鼓楼的商业建筑有特色,一看就是上世纪50年代的,不敢说全国范围,中原北部地区基本是一个模式,但遗存下来的少之又少,大多数地区已消失殆尽,能这样大规模完好保存下来也算一个奇迹吧,是文物级别的特色建筑群了。汾城文物局的同志说,是有人想拆了,文物部门顶住了,没拆成。

大成殿廊柱。

城墙外的老式民居。

从鼓楼向社稷庙走的路上我和同伴们走散了,这一走散让我捡了个大便宜,走到了一座有长廊覆罩的大桥。廊桥在北方并不多见,忍不住细看,见廊内斗拱处悬全国重点文物保护标志牌,上标保护内容为洪济桥,国家文物局颁布的日期为2006年。旁侧还有一块简介牌,言:洪济桥为单孔单券石拱桥,金大定二十三年(1184年)创建,明清两代多次修葺。上建桥廊五间,单檐歇山顶,整体原为木结构,梁架为五架,四周有12根垂莲柱、16根立柱,以雀替、枋木和斗拱承托廊顶。清乾隆十六年(1751年)将木柱易为石柱。民国九年(1920年),汾城县署还作过一次修缮,并由当时的县长纪泽蒲题写“洪济桥”匾额,至今仍悬于廊下。

鼓楼楼梯。

屋顶脊吻鳞次栉比。

斜撑山门的石柱。

围栏与雕花。

柱础。

社稷庙院子。

有桥无河,桥面以下皆为土所埋,桥面与路连通,且与路一样平,桥廊就成了路廊。时光里的水土变迁让桥成了摆设,因它的建筑形制才得以保存并受到国家的高度重视吧。那桥廊应有40米长,说是单孔桥,看上去也算是一座大桥了,挑起的单檐歇山顶在街口很是显眼,为街平添古色。这条街,一侧伸出一两条短街,短街上的房屋至少是民国以前的,比主街有历史的味道,只是不见有人也没有商铺。我误打误撞地欣赏到了全国重点文物保护级别的古桥。

用手机与失散的同伴们联系上,找到他们,我也就知道了失散属于必然,社稷庙有一半被拆改成了卫生院,谁想到他们会进卫生院?好在社稷庙还遗留了献亭、两侧廊庑、正殿和钟鼓楼。遗存的,部分有修复,绝大多数还是原建筑原工艺,工艺精湛,气势非凡。这里的砖木构件配置与雕刻和城隍庙的一样奢华富丽,献亭的藻井造型独特,八边双层菱形举衬着中心圆顶,圆顶八根辐条呈放射状,辐条间镂刻八卦图案,各层均悬垂花柱,万胜纹的围板、蝴蝶状的雀替、麦穗状的斗拱……丰繁的装饰和承托重量的木构件看得人眼花缭乱。这是八卦藻井的一种?殿廊两侧有八字墙,八字墙上有砖刻的楹联,这是城隍庙所没有的。殿墙上的古壁画大部分已无踪迹,只有一头彩画神兽残留着。

我最难忘的是上鼓楼的楼梯,极窄,一面楔进墙里,另一面有一根悬空的厚石板托举着的竖柱,那是梯上的门柱。梯没有护栏扶手,梯高门危,仅能一人战战兢兢通行。上还将就,下还真就不知该怎么下好了,生怕一步失衡摔落下去,走相狼狈之极。钟楼上能看到层迭错落的殿亭屋脊,还能近距离有纵深地观赏一条砖雕花纹的龙脊,它是西廊庑上的正脊,两面砖雕图案,长几十米,龙形鸱吻正对鼓楼楼亭。

孔庙大成殿。

壁雕。

精美的木雕。

居民戶里的古迹

实在抑制不住好奇心,我和同伴走到了城门楼下,想细看看那座城门楼。它很小,单孔拱券,城台上已无楼,门洞下路面铺的是青石块,城台均由砖砌,不少砖已残损,但整体基本完好。向街一面的门洞上方刻有“屏姑射”三字的石匾,而另一面的石匾却只有两字,没辨认出来是“坚固”还是“巩固”。城门旁的城墙也残存着,不过大抵是夯土垛了,长满了荒草和灌木,城墙下的石块路连通着几户人家,房屋大多陈旧古老。能见一段汾城的老城风貌觉得是一种幸运,是走进了城市历史的感觉,不过对那些旧屋里的住户来说,内心里肯定有一些悲凉。

汾城据说是由唐朝的尉迟恭(字敬德)建立的,这里是他的封地。他被封为鄂国公,在封地建有鄂公堡。唐贞观七年(633年),太平县的县治移到鄂公堡这里。民国三年(1914年),山西省因当时全国有三个太平县,调整省内区划地名时就将这个太平县改称了汾城。1954年,襄陵县与汾城县合并为襄汾县,汾城才降格为镇。

我很想找到看到唐代的古建,看来没有希望。全汾城至今保留的古建11处,近40座堪称完整,但年代最早的也就是那座金代的洪济桥了,主要还是明清建筑。有朋友说学前塔是唐代的,但此说无法证实,创建年代不详留足了猜想的空间。肯定的说法是它是明清建筑。新近修缮过,看上去很新,为六角九级密檐式砖塔,六角形塔基也是砖砌的,有塔身无塔刹,塔刹毁掉后未修复,仅存刹座。层间叠涩出檐,二层和五层南北塔身辟券龛,券门在一层北面,塔身中空,但不让进。它的北面对着贡院(也叫试院),因而此塔也叫贡院塔。贡院刚刚修过,是在遗存的清代建筑基础上修葺的,贡院仅存西庑14间和半间过厅,但《太平县治》统计的贡院走出的人才则是从宋代到清代,进士47名,举人316名,还有贡生、拔贡、例贡、岁贡什么的。汾城贡院的历史很悠久。

贡院、贡院塔离鼓楼很近,鼓楼离古代县衙很近,徒步过去用不了几分钟。县衙大堂在修,又有护板围着,进不去也看不着。据说尉迟恭的帅府就曾设在这里,清康熙三十四年(1695年)的一场大地震毁掉了所有县衙建筑,后存于世的都是康熙三十五年后重建的。民国时县太爷居住的小洋楼就在旁侧,倒是可以尽情欣赏的。县衙大堂东南侧的关帝庙有元大德四年(1300年)的遗构,是面阔五间进深六椽的歇山顶式建筑。其前有明清时后建的歇山顶式廊,是保存很完整的一座古建。让人惊讶的是,廊内门额上有“读毛主席的书、听毛主席的话”“理论联系实际的作风、密切联系群众的作风”等,经历几十年,无一残损,与古建共辉。还有,这座院好像是私人的,西面的房屋里是居民户。

汾城正在筹备开发旅游,也许,用不了几年,它就会成为另一个平遥。

孔庙山门。

粉墙与门楼。

孔廟牌坊式山门。

TIPS

地理位置:山西省襄汾县西南部,汾城镇区距襄汾县城18千米。

旅游景点:汾城鼓楼、学前塔、文庙碑林、城隍庙

交通:坐火车在襄汾西站下,换乘去汾城镇区方向车。

美食:汾城臊子面、汾城小米醋