盾构法地铁隧道施工引起的地表沉降分析

——以厦门地铁1号线吕厝站~城市广场站区间隧道工程为例

2019-04-16马亚梅

马亚梅

(厦门轨道交通集团有限公司 福建厦门 361008)

0 引言

城市地铁隧道建设过程中,盾构推进引起的地层扰动极易造成地面沉陷、建筑物开裂及管线损坏。因此,盾构隧道施工引起的地表变形问题一直受到工程界的广泛关注[1]。

1969年Peck[2]提出了盾构施工引起地表沉降的经验公式,国内刘建航院士[3]根据现场监测数据的统计分析,提出了负地层损失方法估算纵向沉降曲线的公式。然而,岩土工程具有极强的地域性,不同地区的地质情况及施工条件等均存在差异,这就大大削弱了研究成果的适用性。

本文依托厦门地铁1号线吕厝站~城市广场站区间盾构隧道工程,分析因开挖、注浆等因素引起的地表沉降,结合现场监测数据的统计分析和三维数值模拟分析,总结厦门地区盾构法隧道施工引起的地表沉降规律,为后续类似工程的设计、施工积累经验。

1 监测方案

1.1 工程、水文地质条件

厦门地铁1号线吕厝站~城市广场站盾构区间为单洞单线隧道,线路主要穿越地层有残积砂质黏土、残积砾质黏性土,局部穿越全风化花岗岩。洞顶以上围岩以第四系松散土层和全、残积土为主,局部存在淤泥质土层。其中,残积土受动水压力作用,易产生突泥和坍塌现象;淤泥质土强度低、易发生触变和流变。区间YDK8+555~YDK8+589处,筼筜湖分支横穿轨道,水深约1.50m,地表水相对较丰富,地下水位埋深约1.0m~3.0m。

区间覆土厚度约8.54m~14.95m,采用土压平衡式盾构机,隧道混凝土管片外径6.2m,内径5.5m,厚度350mm,宽度1.2m,采用错缝拼装方式。

区间东侧建(构)筑物主要有鑫新景地大厦、国泰大厦、福园公寓、永同昌大厦、财富港湾、东方财富广场、东方巴黎广场;西侧主要有仙悦花园、音乐家生活广场、湖北大厦、潇湘大厦、四川大厦、中关委大厦、天宝大厦、松柏加油站、太平洋广场。

1.2 监测范围确定

根据“厦门市轨道交通1号线吕厝站~城市广场站区间施工图设计”及《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013第3.2.5条规定:监测范围由隧道埋深及断面尺寸、施工工法、支护结构形式、地质条件、周边环境条件等综合确定。

隧道影响分区界线公式:i=Kz0(i为沉降槽宽度系数(m),z0为隧道埋深(m)),综合考虑吕城区间隧道上述分析因素后,确定系数K取0.7。此外,区间隧道各里程段埋深不一,但相差不大,周边环境风险源较多,最终确定隧道埋深z0取平均值10m。

因此,区间隧道分区如下:主要影响区为隧道正上方两侧7m范围内;次要影响区为隧道正上方两侧7m~17.5m范围内;可能影响区为隧道正上方两侧17.5m范围外。

1.3 地表沉降测点布设

根据《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013表3.3.5 工程监测等级的划分规定,确定该区间工程监测等级为二级。

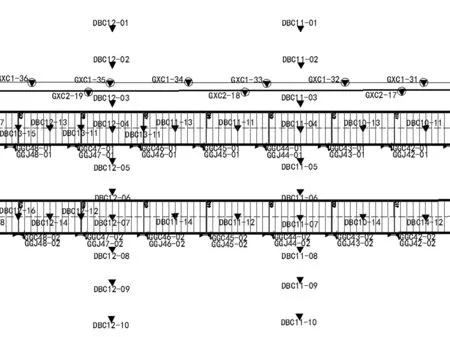

盾构法区间的地表沉降监测断面(图1)及监测点布设按如下要求执行:

图1 监测平面图

(1)纵向上,在隧道轴线上方布设地表沉降测点,始发段(50环)和接收段(50环)沿盾构隧道轴线上方的地表路面按间距6m(5环)布设,其他掘进段按间距12m(10环)布设。

(2)横向上,沿地表布设垂直于隧道轴线的横向监测断面。根据设计要求,区间始发和接收段地表监测断面按照每36m(30环)一断面,始发100m外按照每60m(50环)一断面,每断面埋设10个测点,横断面的监测点主要影响区间距为5m,次要影响区的监测点间距为7m~10m。

(3)隧道穿越江头桥盖板涵附近和地质分界线附近,应形成地表沉降监测断面。

2 现场监测结果与分析

本节分别从地表纵向和横向变形两个角度对现场监测数据进行分析。

2.1 纵向地表沉降

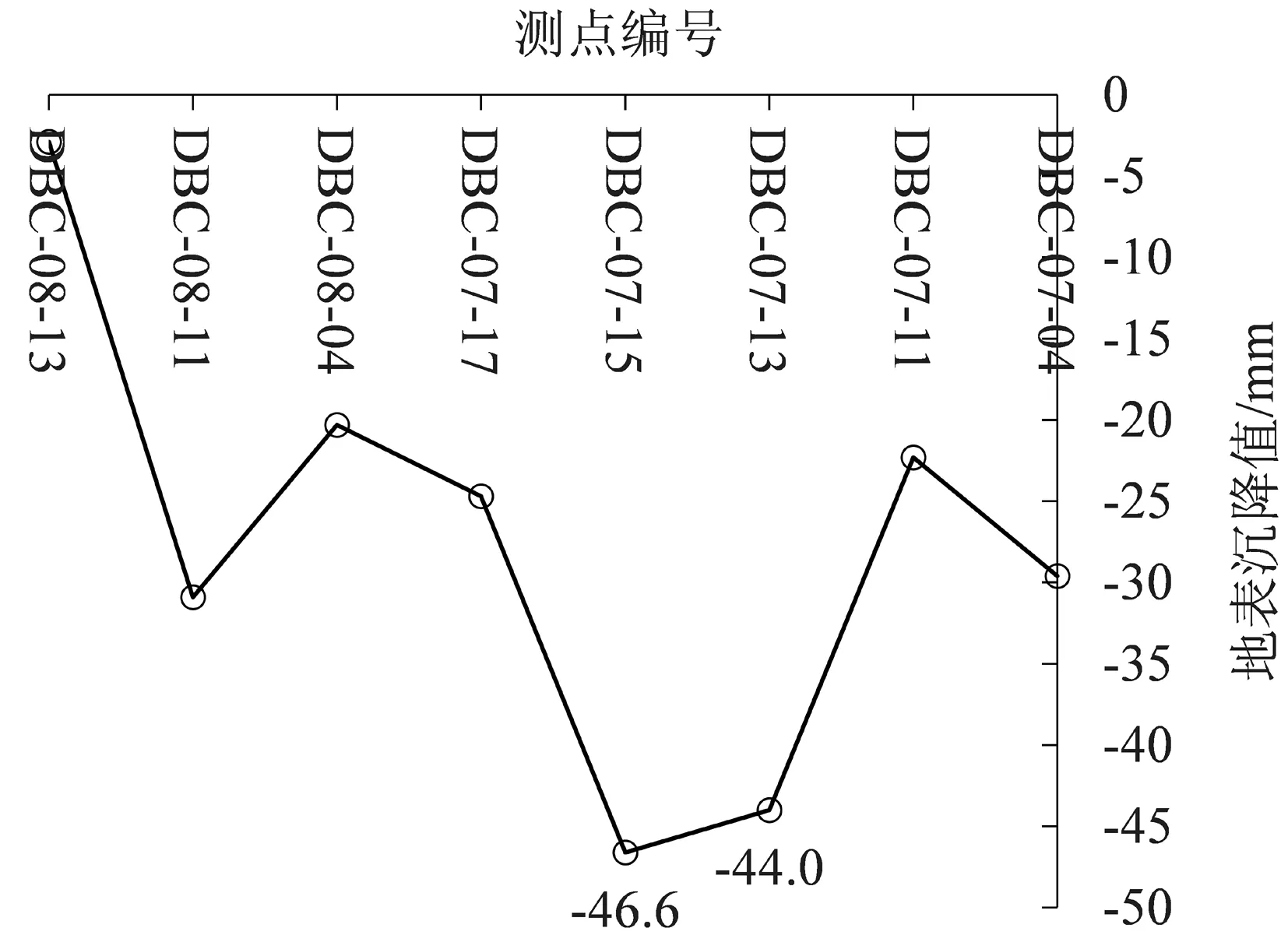

图2给出了盾构推进过程中,隧道轴线正上方测点的纵向沉降变形情况。由图2可知,盾构隧道穿越DBC-07-13断面~DBC-07-15断面时,其地表沉降值较大,最大达46.6mm。

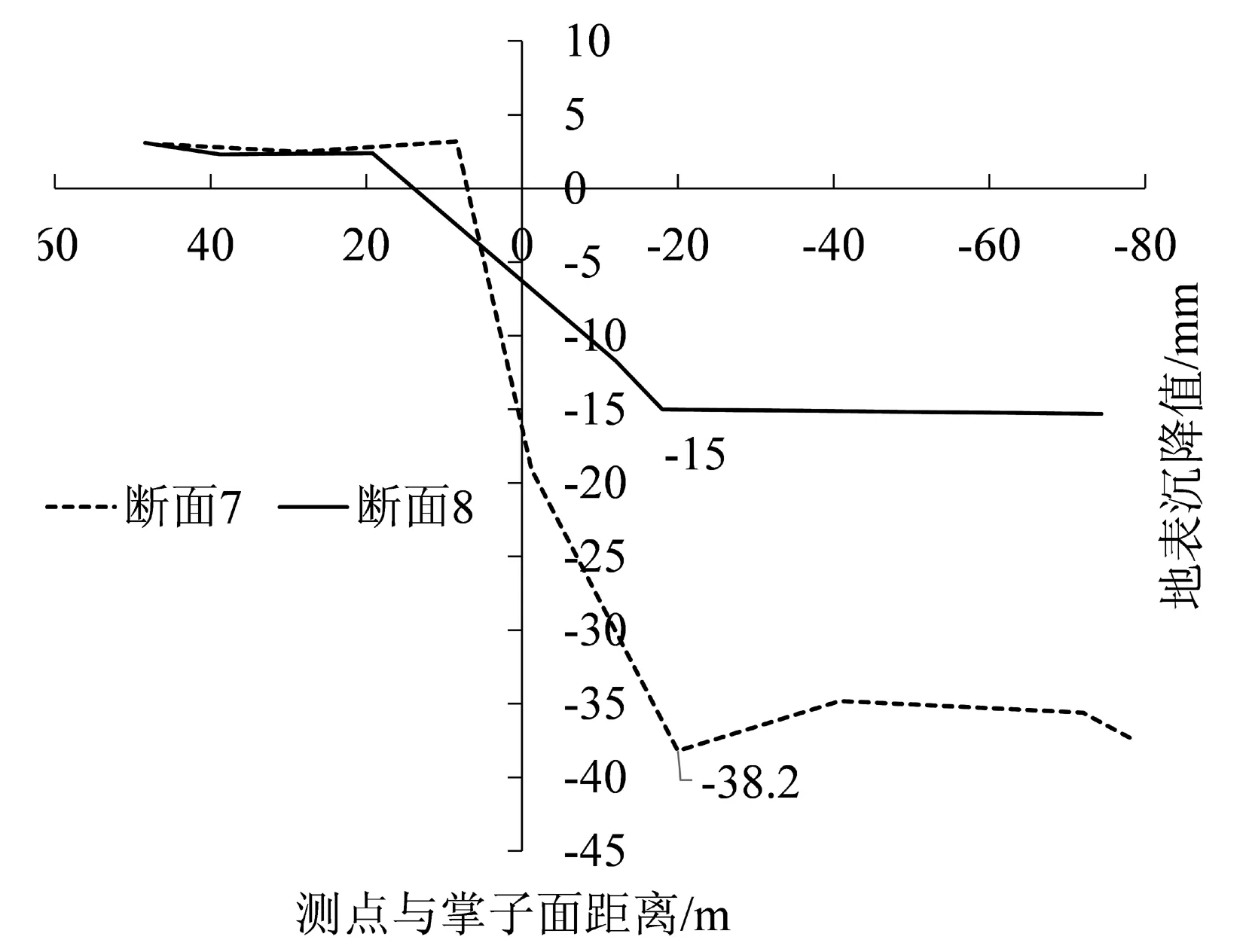

图3给出了盾构推进过程中,断面7、8中隧道轴线上方测点的沉降随推进过程的变化情况。其中,断面7测点的最大沉降为38.2mm,而断面8仅15mm。

通过查阅相关地质资料,发现DBC-07-13断面~DBC-07-15断面隧道上覆地层中,含有较厚的淤泥质土层;同时,断面7位置处,淤泥质土层厚度较断面8处更大。这充分说明了盾构施工引起地表沉降变形的大小与隧道上覆土层中淤泥质土层的厚度密切相关。一般淤泥质土层厚度越大,地层刚度相对较低,施工引起的地表沉降也就越大。

图2 隧道纵向地表沉降曲线

图3 隧道纵向地表沉降曲线

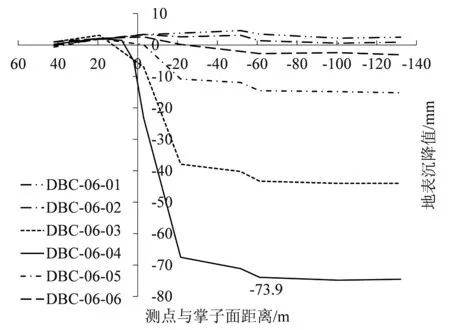

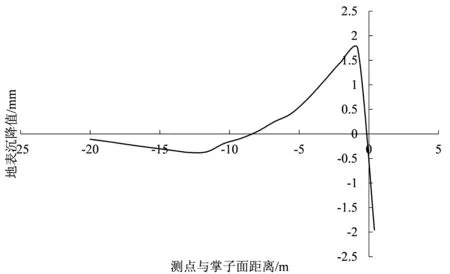

图4 断面测点纵向沉降曲线图

图4给出了盾构推进过程中,断面6位置上各测点地表沉降随推进过程的变化情况。其中,沉降量最大的点为轴线正上方的点,其次为紧邻轴线的一排测点。各点变化趋势均遵循如下规律:在掌子面距离监测断面约30m时,地表呈现隆起变形;随着掌子面与监测断面距离的减少,地表变形变为沉降,当距离隧道5m~10m位置时,沉降变形开始较为明显;盾构通过和盾尾脱出阶段的沉降变形较大,这两个阶段的沉降之和能达到总沉降量的75%~80%。因此,盾构通过和盾尾脱出阶段是沉降变形的主要阶段。当掌子面离开断面大约60m时,测点不再受盾构推进的影响。

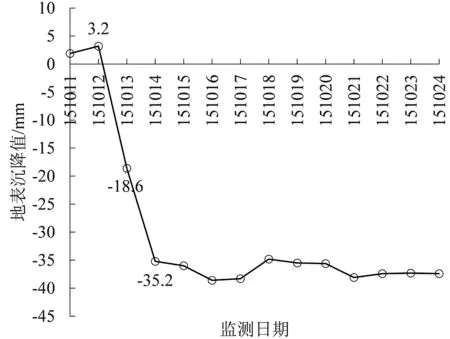

图5给出了DBC-07-04测点连续14d的沉降变形情况。其中,13~14日连续2d日变化量均超过15mm。分析发现,造成变形超标的主要原因,是盾构推过程中同步注浆不及时。为了避免沉降进一步扩大,施工方停止盾构推进,加强盾尾及管片后部注浆,最终沉降得以控制。这也直接说明了同步注浆和二次注浆对控制地表沉降的显著作用。

图5 DBC-07-04测点沉降变化曲线

2.2 横向地表沉降

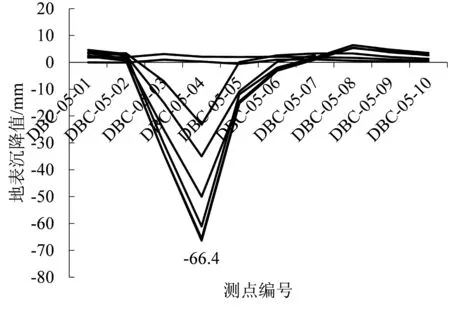

图6为盾构左线推进过程中,断面5上所有测点连成的横向沉降槽曲线。由图6可知,随着盾构隧道的推进,地表沉降变形会呈现明显的沉降槽,其隧道轴线正上方的测点沉降量最大,逐渐向两侧减少,影响范围约为隧道轴线15m内,且左线开挖过程中对右线上方测点影响较小。

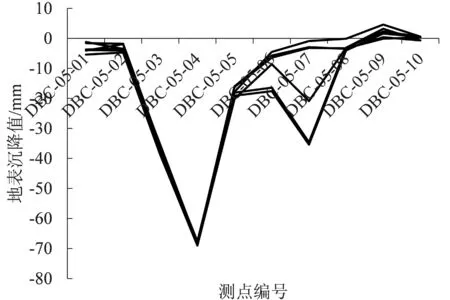

对比图7可知,右隧道开挖对左隧道上方地表点的沉降影响也较小,基本可以忽略。这主要是两隧道相距相对较远,开挖相互影响小。

图6 左隧道推进断面5横向沉降曲线

图7 右隧道施工断面5横向沉降曲线

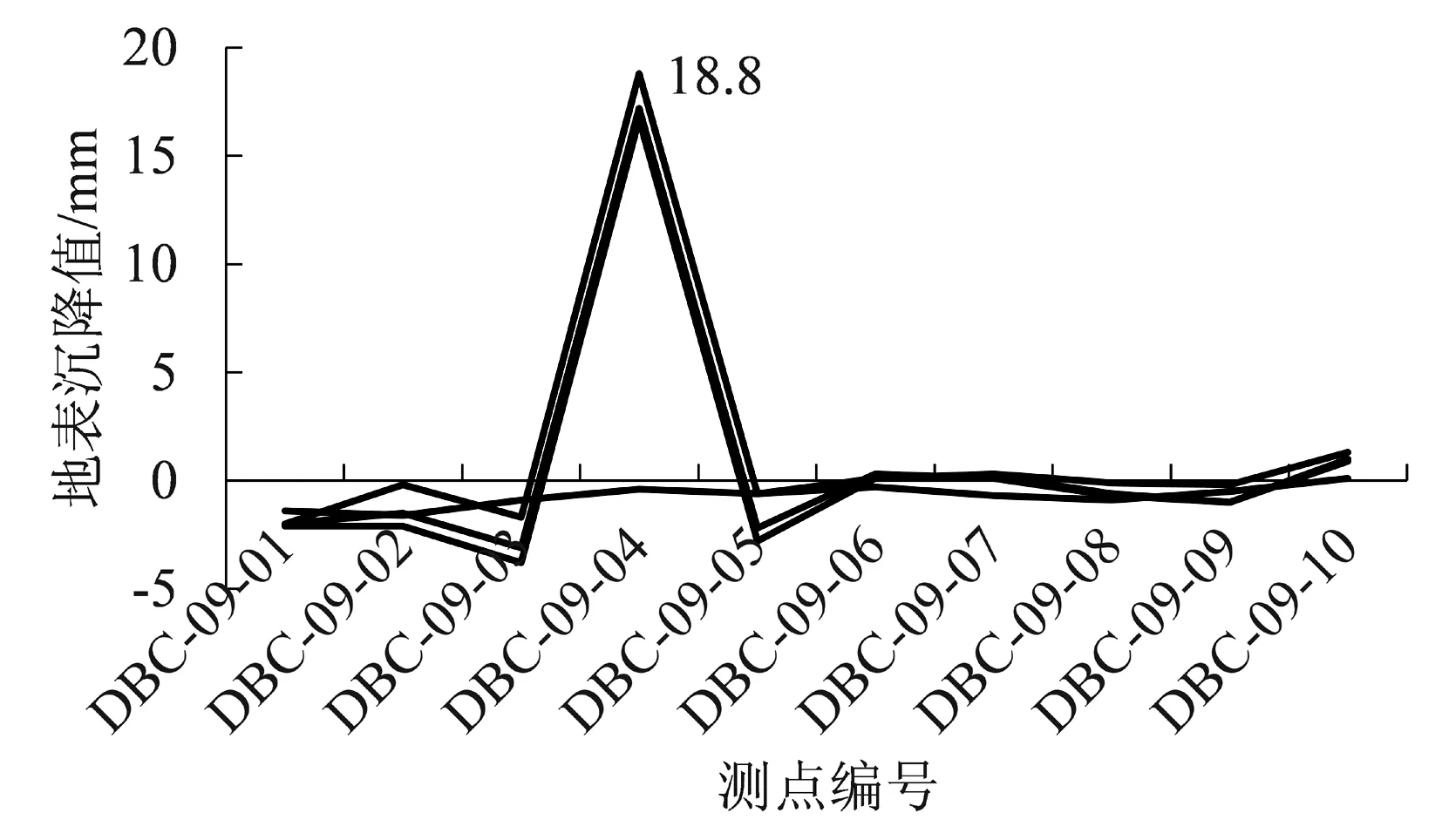

图8 断面9横向沉降曲线

图8给出了盾构推进至断面9位置处时,隧道轴线正上方测点的变形情况。由图8可知,该断面测点出现了较大隆起变形。究其原因,是该位置处地层条件发生变化,推进力大于平衡土压力所需力,从而出现隆起变形,施工方及时调整掘进参数,控制继续隆起。总而言之,由于掘进过程不确定因素较多,应根据监测结果动态地修正掘进参数,以有效地控制地层损失、减少地层变位。

3 有限元计算和分析

3.1 数值模型及计算参数

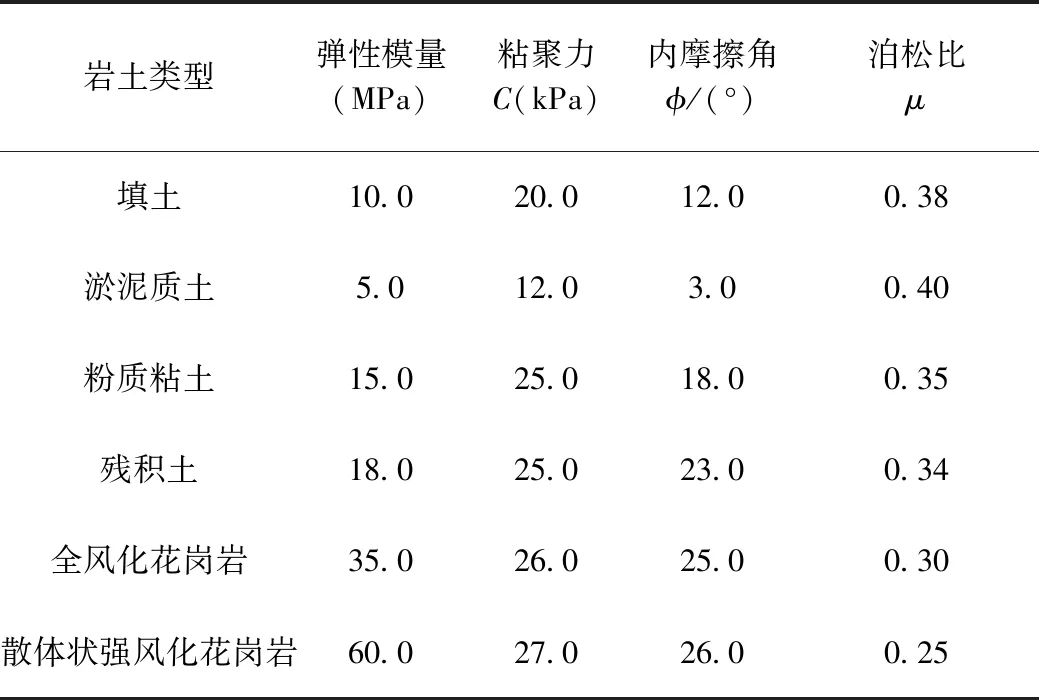

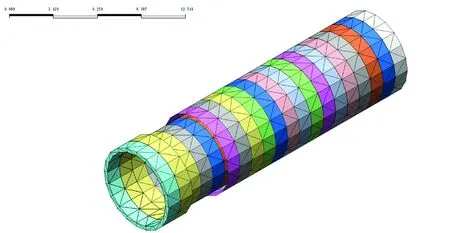

利用商用有限元软件MIDAS/GTS,主要分析开挖和注浆对地表沉降的影响,岩土主要力学参数如表1所示。管片的力学参数参考《混凝土结构设计规范》,规范中C50管片弹性模量E为35.5GPa,有限元计算中考虑接头的影响,衬砌单元的弹性模型用实际弹性量的85%。模型计算范围为横向60m,隧道轴线方向24m。隧道每开挖一个管片环宽(1.2m)为单个施工步,为了与实际开挖工况尽可能贴近,管片的安装滞后于开挖7.2m;注浆层采用张云等[4-5]提出的“等代层”概念,计算过程中,为考虑注浆材料的凝固硬化过程,注浆前期用注浆压力等效,完全凝固后则采用采用水泥土等代层代替,如图9所示。

表1 岩土主要物理力学参数

图9 盾构施工阶段模拟图

3.2 计算结果分析

(1)地表点纵向变形规律

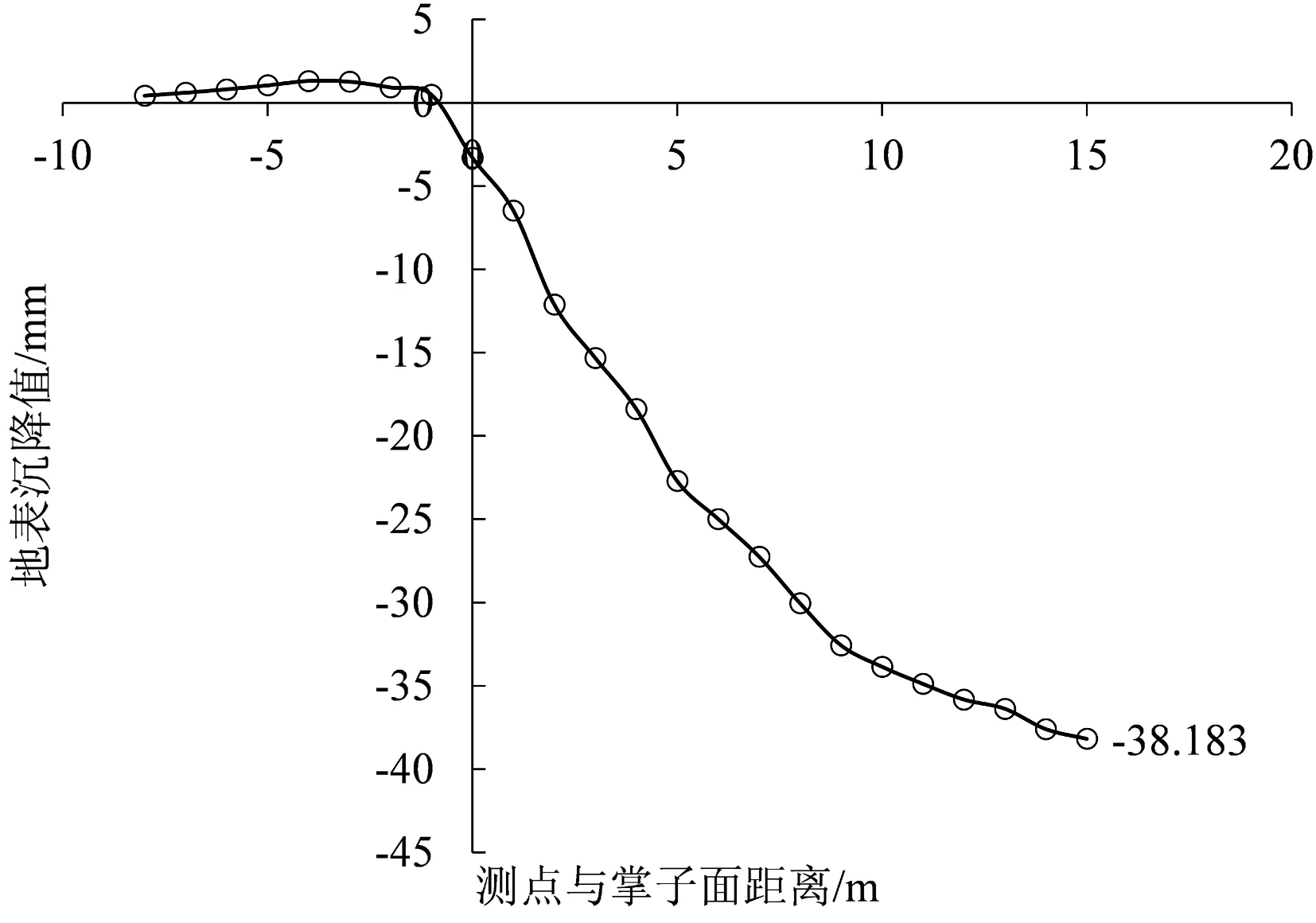

图10为左隧道正上方地表点A(距离模型后方4m位置)随盾构推进的纵向沉降变化曲线图。由图10可知,当掌子面距离地表测点一定距离时,地表表现为隆起变形,随着掌子面与断面位置距离的减少,地表变形转为沉降,且主要的沉降变化发生在盾构通过和盾尾脱出阶段,这和实测的结果吻合。

结合图11的变形变化曲线,可知盾构推进对前方土体的影响距离大约20m,且受扰动土体最初变形为沉降变形。因此,推进过程中土体的变形规律为:沉降-隆起-沉降。

图10 地表点A纵向沉降曲线

图11 地表点B纵向沉降曲线

(2)地表点横向变形规律

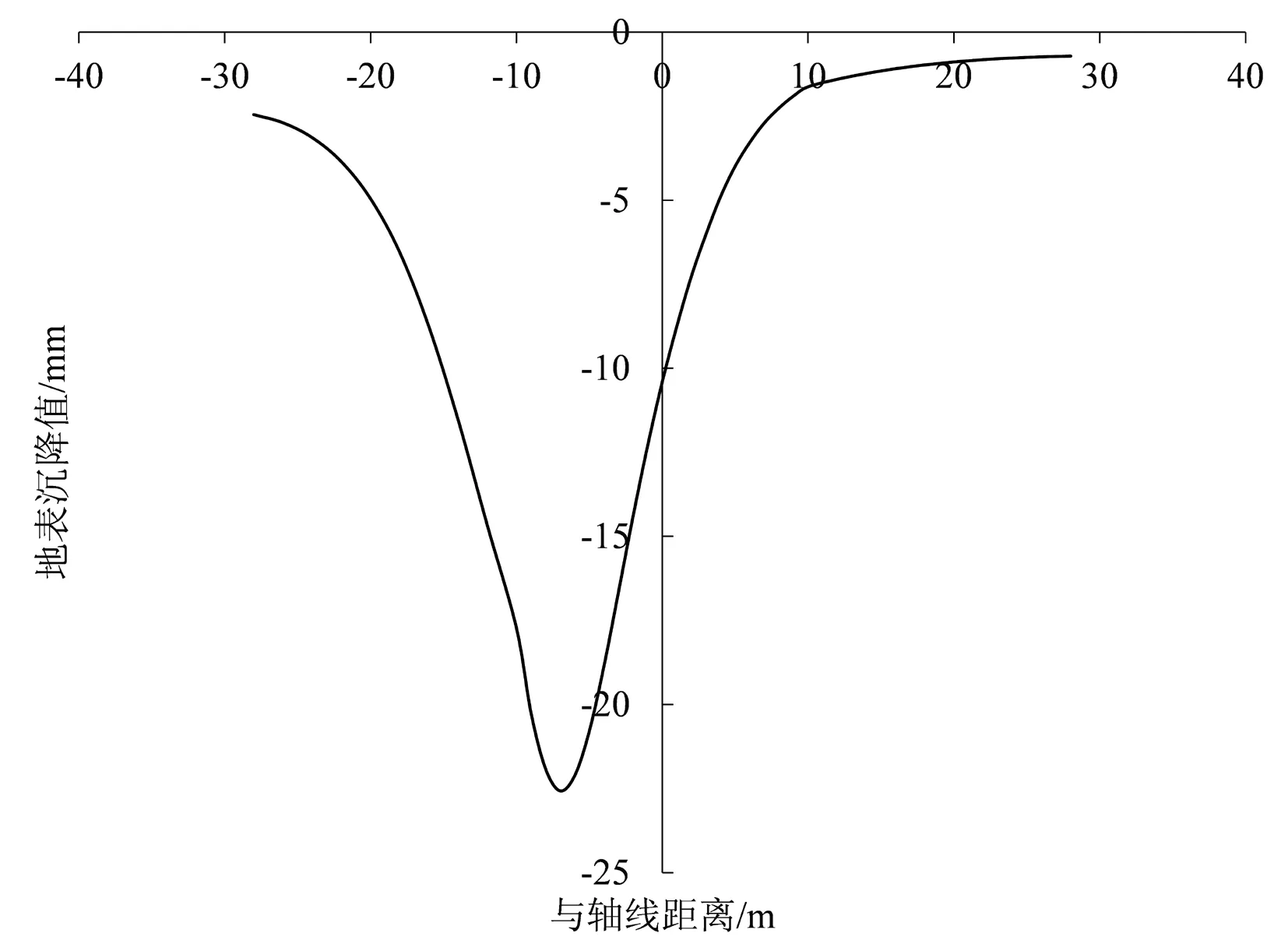

图12给出了左隧道开挖引起断面横向各点的沉降变形情况,可以看出变形呈明显的凹槽型,沉降量最大的点位于轴线位置处,且影响较大的区域大致位于洞轴线两侧15m范围内,左线施工过程中,对右线上方土体影响较小。

图12 横向沉降曲线

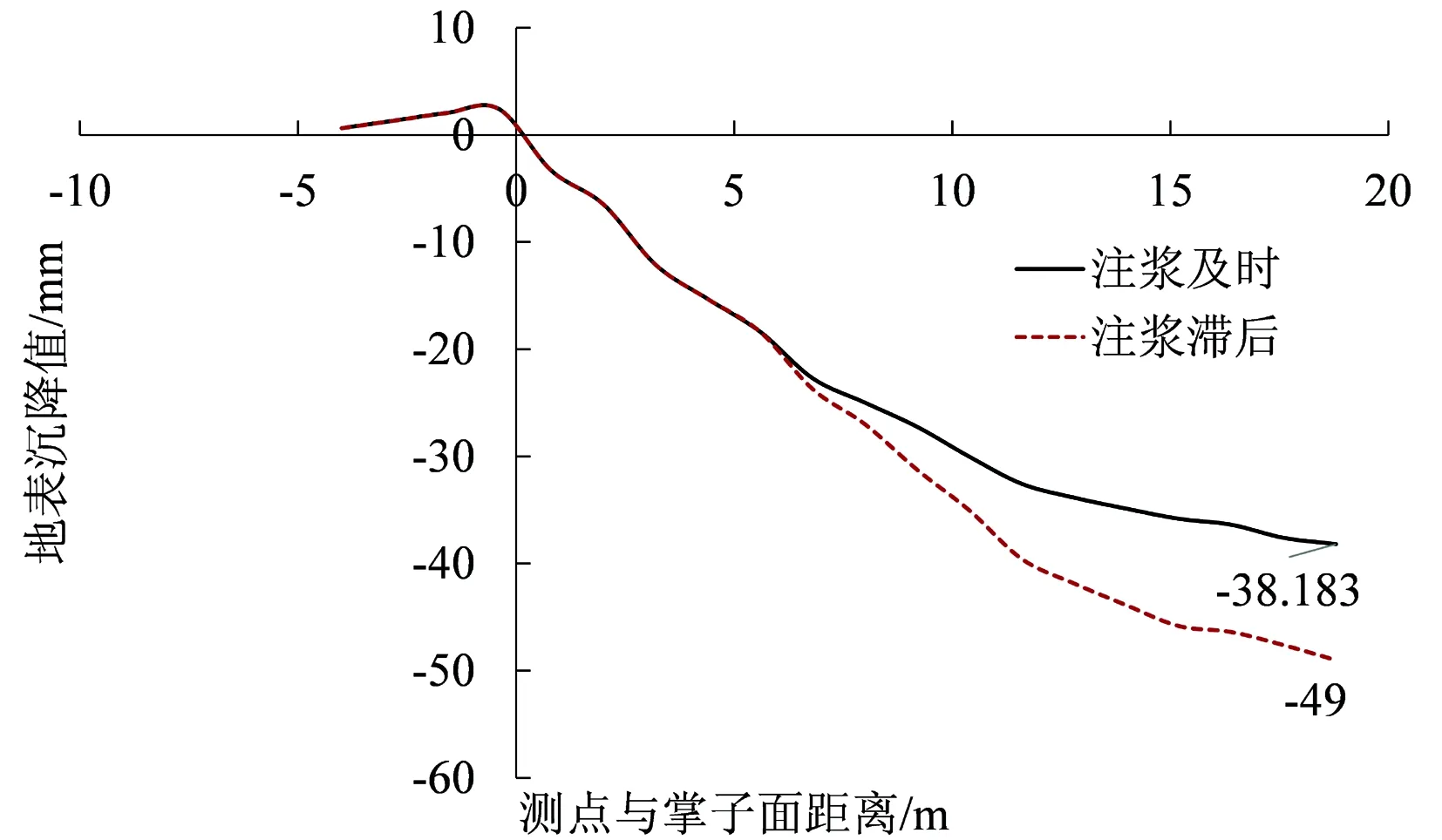

(3)注浆对沉降的影响分析

图13为盾构推进过程中,注浆的及时性对地表沉降变形的影响分析。图13中实线表示注浆及时情况下,地表点的沉降变化曲线,虚线表示注浆滞后管片安装2个施工阶段的沉降变化曲线。可以看出,虚线的最终沉降值明显大于实线。原因为管片安装滞后掌子面7.2m,当掌子面离开地表点断面8m左右位置处,由于盾尾脱出后,缺少注浆压力的支撑,从而导致沉降量比规范施工时更大。

图13 注浆压力对沉降影响曲线图

4 结 论

本文依托厦门地铁1号线吕厝站-城市广场站区间隧道工程,结合现场监测数据分析及有限元模拟,开展吕城区间盾构隧道施工引起的地表沉降变形规律分析,得出以下几点主要结论:

(1)盾构隧道推进过程中,纵向影响范围为:距离断面30m至离开断面60m;且其地表点的沉降模式为:沉降-隆起-沉降;断面横向由于沉降呈现明显的凹槽型,且影响范围为洞轴线两侧15m范围内。

(2)盾尾脱出阶段,及时注浆是控制地层损失、减少地层变位的有效手段。

(3)数值模拟结果和实测结果基本吻合,有限元数值模拟可有效地开展盾构隧道施工引起地层及结构力学、变形特性研究。

盾构隧道开挖是一个复杂的三维力学问题,掌子面的受力状态直接影响地表沉降变形的发展,因此,采用三维模型开展地表沉降变形的研究非常必要。

本文在盾构法施工引起的地表纵向和横向沉降变形规律研究方面的认识,具有一定的工程参考价值,可为后续厦门地铁盾构隧道工程的设计与施工积累经验。