未生育青年女性以肉芽肿性乳腺炎起病的泌乳素瘤病例报道1例并文献复习

2019-04-16胡淑英李锦华

胡淑英,李锦华,赵 萍,张 红

(柳州市工人医院内分泌科,广西 柳州 545005)

肉芽肿性乳腺炎(granulomatous mastitis,GM)是一种非干酪样坏死,以肉芽肿为病理特征慢性炎症性疾病,后期易破溃形成窦道,呈地道式蔓延[1]。GM多发生于育龄经产妇女,未生育妇女一般不发病[2],除非长期服用利培酮类抗精神病药物或高泌乳素血症者[3]。垂体泌乳素瘤以GM就诊病例较罕见。本文报道1例19岁未生育女性因GM就诊,最终确诊为泌乳素瘤,经溴隐亭治疗后随诊痊愈,具体报道如下。

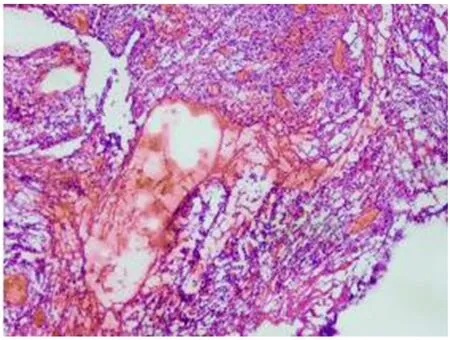

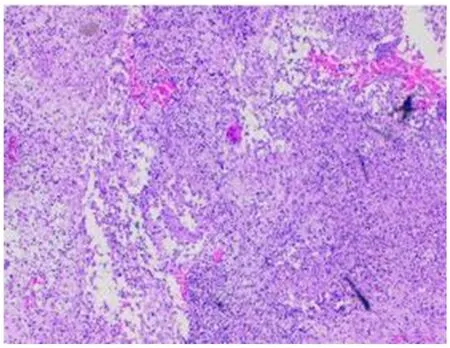

患者,女性,19岁,因“右乳肿块1月,红肿伴增大10天”2017-11-24入我院乳腺外科。患者1月前无明显诱因下出现右乳肿块伴疼痛,无发热、畏寒、盗汗、溢乳,当地治疗无好转,10天前右乳肿块增大,皮肤红肿、疼痛加剧至我院就诊,以“右乳脓肿”收住院。既往史、个人史、家族史无特殊。月经史及婚育史:月经正常,末次月经2017-11-24,未婚未育。否认乳腺外伤史及特殊服药史。入院查体:生命征正常。心肺腹未见异常。右乳隆起,右乳外侧皮肤发红,皮温高,无破溃、流脓,触及大小约13×8 cm肿块,波及乳房外上、外下象限,质中,压痛,活动度差,边界不清,波动感明显。左乳未见异常。入院后查:血常规:WBC 19.72×10^9/L,N 85.7%,CRP 40.8 mg/L。尿常规:潜血1+。血HCG阴性。皮质醇节律、肿瘤标志物、甲功、肝肾功、输血前三项、电解质、凝血功能、大便常规、自免未见异常。结核分枝杆菌抗体IgG±。性激素:泌乳素 2116 mIU/L(参考范围102~496 mIU/L),余未见异常。心电图、胸片、心超、腹部、泌尿系、妇科B超未见异常。乳腺B超:右侧乳腺异常声像图表现,乳腺炎、脓肿形成。诊疗经过:2017-11-24至2018-12-01我院乳腺外科治疗,初步诊断右侧急性乳腺炎并脓肿形成,入院后反复发热,T 39~40℃,曾予头孢呋辛、左氧氟沙星抗感染及脓肿切开,脓液培养出结核硬脂酸棒状杆菌,11-29病理提示:乳腺化脓性炎症伴出血(图1)。2018-12-01至2018-02-02转入感染科,予多西环素+利福平+异烟肼+利奈唑胺治疗并间断使用甲泼尼龙,治疗后体温降至正常,复查血常规:WBC 11.82×10^9/L,N 80.7%,Hb 102 g/L,CRP 50 mg/L,创面未见好转但患者要求出院。出院后2019-02-02至2018-04-23患者多次至我院门诊随诊,自诉期间口服左氧+多西环素治疗,具体不详。因伤口迁延不愈,2018-04-23至2019-04-28再次入住我院乳腺外科行右乳炎性组织切检术,04-24复查泌乳素3322 mIU/L,患者要求出院,出院后04-29病理提示:肉芽肿性炎症(图2)。出院后创面无改善,2018-05-08至2018-06-14再次入住我院感染科,经内分泌科医师会诊后行垂体磁共振增强:垂体MRI:腺垂体左侧份结节,考虑垂体微腺瘤。05-18开始予溴隐亭1.25 mg qd,5.22改为2.5 mg qd,05-26复查泌乳素174 mIU/L,06-09泌乳素188 mIU/L,06-28泌乳素75 mIU/L。经治疗后患者创面逐渐愈合(如图3、图4所示),复查血象及CRP均正常,电话随访患者已痊愈且至今未再发。

图1 2017-11-29病理:考虑乳腺化脓性

图2 2018-04-29病理:符合肉芽肿性炎症、炎症伴出血

图3 2018-05-17溴亭治疗前

图4 2018-06-01溴隐亭治疗后

2 讨 论

GM又称肉芽肿性小叶性乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎等,1972年由Kessler和Wolloch首次报道[4]。GM是一种少见的慢性良性乳腺炎性疾病,多发生于育龄期妇女,产后及哺乳期女性最常见[2],未生育女性一般不发病。目前GM的病因仍未明确,发病机制可能与自身免疫、炎症反应、棒状杆菌感染、高泌乳素血症等有关[5]。

GM病变常位于单侧,以乳腺外周部位为多,表现为乳房肿块、乳头凹陷及皮下脓肿窦道形成[6]。由于GM临床表现非特异性因此可能延误疾病诊断及进行持续的无效治疗,诊断GM需排除炎症性乳腺癌、自身免疫性乳腺病、乳腺结核及真菌或寄生虫感染[7],组织病理学诊断是唯一的确诊方法[5]。GM在治疗上存在争议,传统的治疗方法有手术、类固醇类激素治疗,但不推荐抗生素治疗[8-9],也有学者认为手术并不是GM的有效治疗措施[8]。

本例患者为19岁未生育青年女性,以乳房红肿破溃就诊,病程中无闭经、泌乳等泌乳素瘤的典型症状,乳腺外科初期考虑为乳腺化脓性炎症经积极手术引流及抗感染治疗效果欠佳,感染科经抗感染及诊断性抗结核治疗未见好转,持续治疗数月未见疗效严重影响患者信心,后经内分泌科会诊发现该患者泌乳素水平升高,且垂体磁共振增强检查进一步支持垂体泌乳素瘤诊断,经口服溴隐亭治疗后最终痊愈。

近些年来,高泌乳素血症参与GM的发生逐渐受到关注,其机制可能与泌乳素升高导致乳汁分泌增加、乳腺腺泡内分泌物淤积有关,国外一项回顾性研究发现260例确诊为GM患者中有4例明确存在泌乳素瘤,5例患者泌乳素水平升高与服用多巴胺受体拮抗剂有关[10]。Marcia E.Bouton[9]报道1例患有泌乳素瘤的34岁孕28周的女性因停服溴隐亭后出现GM,两性霉素治疗10周无改善,产后继续服用溴隐亭4周后病灶痊愈。John Li B.[11]报道1例55岁女性GM患者泌乳素升高且有明确利培酮服用史,溴隐亭治疗后最终治愈。

因此,本文认为乳腺炎患者应重视泌乳素水平监测,明确有无垂体泌乳素瘤所致的肉芽肿性乳腺炎可能,尽量避免延误诊断及漏诊。GM患者积极的抗泌乳素可取得良好的疗效,尽量避免持续经历无效治疗。另外应加强多学科合作,提高临床诊疗水平。