《董文敏画稿册》高士奇跋文及印鉴研究(下)

2019-04-16应非儿

◇ 应非儿

四、高士奇印鉴特点及背景出处

配合画稿图像及题跋文字,这本册页另外一个重要的组成元素即是印鉴。高士奇通常在钤盖印章时都比较谨慎克制,虽然偶尔会出现一张作品钤盖六七,乃至10方以上收藏印的情况〔8〕,但他也往往是在另附拖尾的题跋之后,或占据画心边角处顺次钤印,并且常使用小尺幅、不影响画面整体视觉效果的印鉴。在这本册页中,他和董其昌画稿平分秋色的谋篇布局,这令他势必要考虑书、画、印在视觉上的综合协调及多样丰富。而所有印章伴随题跋分多次钤盖,整个过程也伴随他保藏时间日久、个人情感投入渐进。故而,页数繁多的《画稿册》自然成为他展示自用鉴藏印、语意印,乃至发展个人“印谱”的绝佳载体。

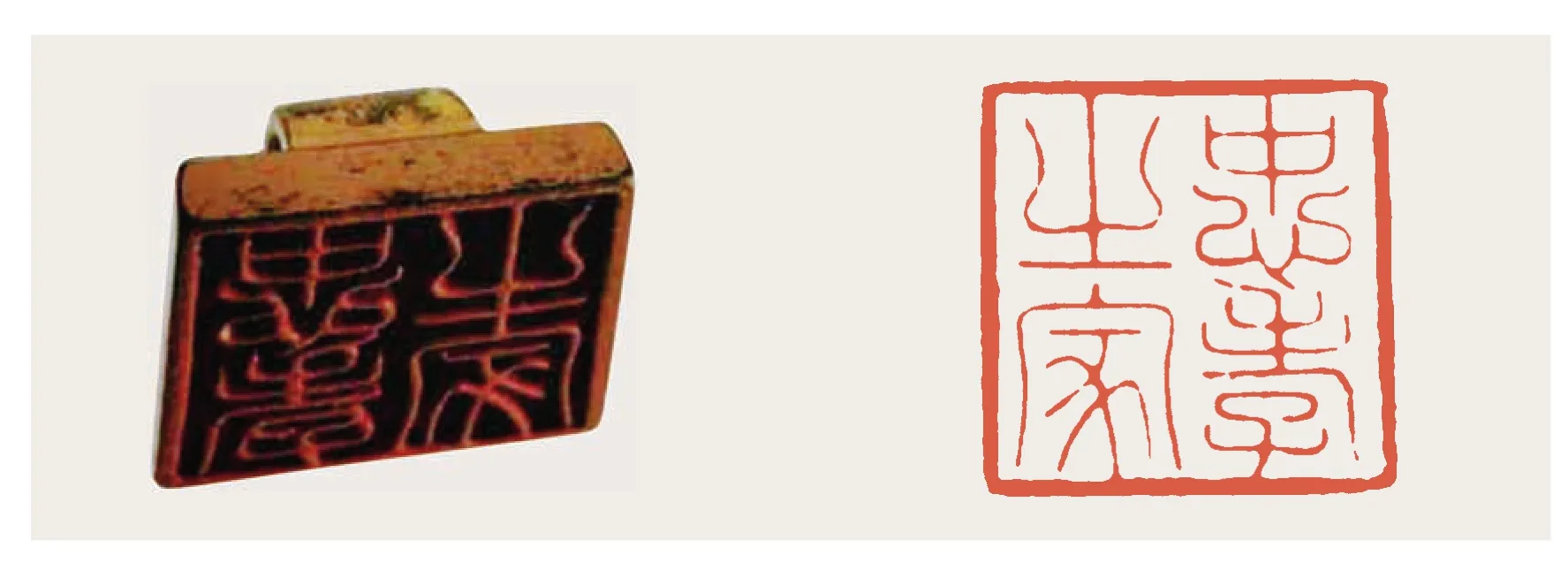

高士奇在《画稿册》上所钤盖印章总计共30方,共涉及姓名、字号、斋号印18方[独旦翁、北墅、士奇高澹人(连珠印)、江村、清吟堂秘笈印、士奇私印、日讲起居注官、藏用轩、简静斋、澹人、高士奇印、抱瓮翁、高詹事、高士奇图书记、抱瓮翁、江村士奇之章、高士奇、澹人]。剩下有11方为语意印(仆本恨人、萧然自放兀尔无名、笔砚精良人生一乐、乐我简静、闲里工夫澹中滋味、游戏、嘉树芳草性之所耽、我欲省烦、一乡看侍老莱衣、不以三公易此日、晦林),以及1方肖形印(凤栖铎)。除了常用的名章“士奇高澹人”“士奇私印”“澹人”“高士奇印”以外,频繁钤盖的还有“闲里工夫澹中滋味”“不以三公易此日”“一乡看侍老莱衣”“笔砚精良人生一乐”等语意闲章(图6)。

在文人用印的习惯中,往往在人生的转折阶段,如就任新职、宦海沉浮或结庐造舍时,会启用新的名号或援引新的语词典故,与此同时便相应会篆刻新的印章。而本册高士奇的自用印中,也不乏成因各异的印文内容。

(一)与圣祖康熙皇帝相关的印文

高士奇作为康熙的近臣,曾被康熙皇帝评价:“得士奇,始知学问门径。初见士奇得古人诗文,一览即知其时代,心以为异,未几,朕亦能之。士奇无战阵功,而朕待之厚,以其裨朕学问者大也。”〔9〕高士奇的诸多人生阶段,都和出仕为官、皇帝御书封号联系紧密。

图6 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇印章“闲里工夫澹中滋味”“不以三公易此日”“一乡看侍老莱衣”“笔砚精良 人生一乐”(从左到右)

图7 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇印章“日讲起居注官”“高詹事”“简静斋”“乐我简静”(从左到右)

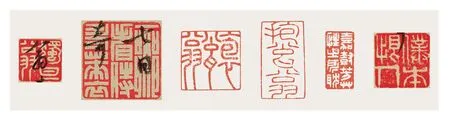

图8 康熙皇帝御赐高士奇“忠孝之家”,清代,4厘米×4厘米,鎏金铜印,浙江省平湖市博物馆藏

图9 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇印章“简静斋”“藏用轩”“北墅”“清吟堂秘笈印”(从左到右)

本册中最早和官职有关联的一方印章(图7),是高士奇的朱文方印“日讲起居注官”。高士奇从官之后,两次辞官,三度入京城。“日讲起居注官”是高士奇第一次被弹劾辞官前,一路高升过程中获得的官职,也是紧密联系他南书房值臣的一个身份。高士奇最初曾于康熙二年(1663)秋参加浙江乡试,不第,后一直浪迹山水间,至康熙八年(1669)入国子监为监生,并于康熙十年(1671)在翰林院考试中拔得头筹,得以留翰林院办事。后经康熙特旨,得令誊写经筵讲义,在翰林院试中表现不俗。于康熙十四年(1675)十月授官詹事府录事,并在康熙十六年(1677)十月入南书房。此后,康熙十九年(1680),高士奇被授额外翰林院侍讲;三年后(1683),陪同康熙皇帝西巡、东巡之后,高士奇被授“日讲官起居注官”〔10〕。故高士奇“日讲起居注官”的称谓应该不早于1683年。身居此位,他的日常活动之一就是延续康熙十年(1671)以来便开始的经筵日讲的活动,作为日讲官为皇帝讲解经史,以备顾问和咨询。此外,高士奇还需要随同另外满十人、汉十二人,轮值记载皇帝言行及起居各事、不离圣上左右。故钤盖“日讲起居注官”这一印章,在为官者看来凸显的是与皇帝的亲密关系,在鉴赏圈看来则是皇家认可的学养修为〔11〕。

另外一方和官职称谓相关的印章是高士奇的白文方印“高詹事”。高士奇在1675年最初被授官詹事府录事后,直至康熙二十六年(1687)第一次遭到弹劾时,官至詹事府少詹事。经历一番波折后,高士奇于康熙三十三年(1694)返回京城,仍值南书房。康熙三十六年(1697),高士奇以归乡赡养母亲为由上疏辞官,康熙皇帝特授詹事府詹事并准其疏〔12〕。故从1697年起,“高詹事”这个职官称谓应该才成为高士奇的自用称号,并且他并没有实际在朝出任此职。

比这两方官职称谓隐晦一些的,是高士奇的斋号、堂号印鉴。一为朱文长方印“简静斋”。这方印章经常见于高士奇收藏法书名画的骑缝处,有时会配合“高士奇图书记”一起使用。“简静”二字虽类闲章词语,但实则是康熙皇帝在癸酉三十二年(1693)四月(高士奇遭弹劾、第一次辞官平湖时期)所赐御书。而高士奇一方语意闲章“乐我简静”,也应该援引化用了康熙皇帝的赏赐御书。此外,高士奇一方朱文长方形印“清吟堂秘笈印”,也和康熙三十六年(丁丑,1697)六月康熙皇帝御书“清吟堂”匾额有关。此外,虽不见于本册,但高士奇常用印章中与康熙皇帝御书赐字有关的,还有“竹窗”。早在康熙二十五年六月(丙寅,1686)康熙皇帝游览他的西溪山庄时,曾赐“竹窗”二字书;三年后(己巳,1689)康熙南巡再次幸西溪草堂,再次赐御书诗匾给高士奇,高士奇故以“竹窗”为号〔13〕。这些用语,除“竹窗”有明确的临场赐书证据,很难说是高士奇先建立并命名了斋室,康熙皇帝随后据此赐字,还是康熙皇帝赐字在先,高士奇沿用这些词汇为斋室冠名。但可以知道的是,这些语汇和御书赐字吻合,在钤盖与流传观览时,势必令人联想到高士奇和康熙皇帝的关系。

另外值得一提的是,高士奇还有一方朱文鎏金铜玺鉴藏印“忠孝之家”(图8),是康熙十七年(1678)高士奇第一次还乡向康熙皇帝请辞时康熙帝所赐。但是据考察,高氏极少使用“忠孝之家”印,非稀世名迹不钤盖,而位置多在书画卷末和碑帖末页的左上角,或寓有“皇恩在上”之意〔14〕。由此,我们可以看到,康熙皇帝直接赏赐的印鉴与化用皇帝语词的自用印,这两者在使用情景上是截然不同的。这也透露出,清初文臣在面对书画收藏这类清雅奢侈又非朝堂正务的事情时,会在维持尊卑的前提下彰显自身与皇帝的关系。

图10 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇印章“独旦翁”“一乡看侍老莱衣”“抱瓮翁”“抱瓮翁”“嘉树芳草性之所耽”“仆本恨人”(从左到右)

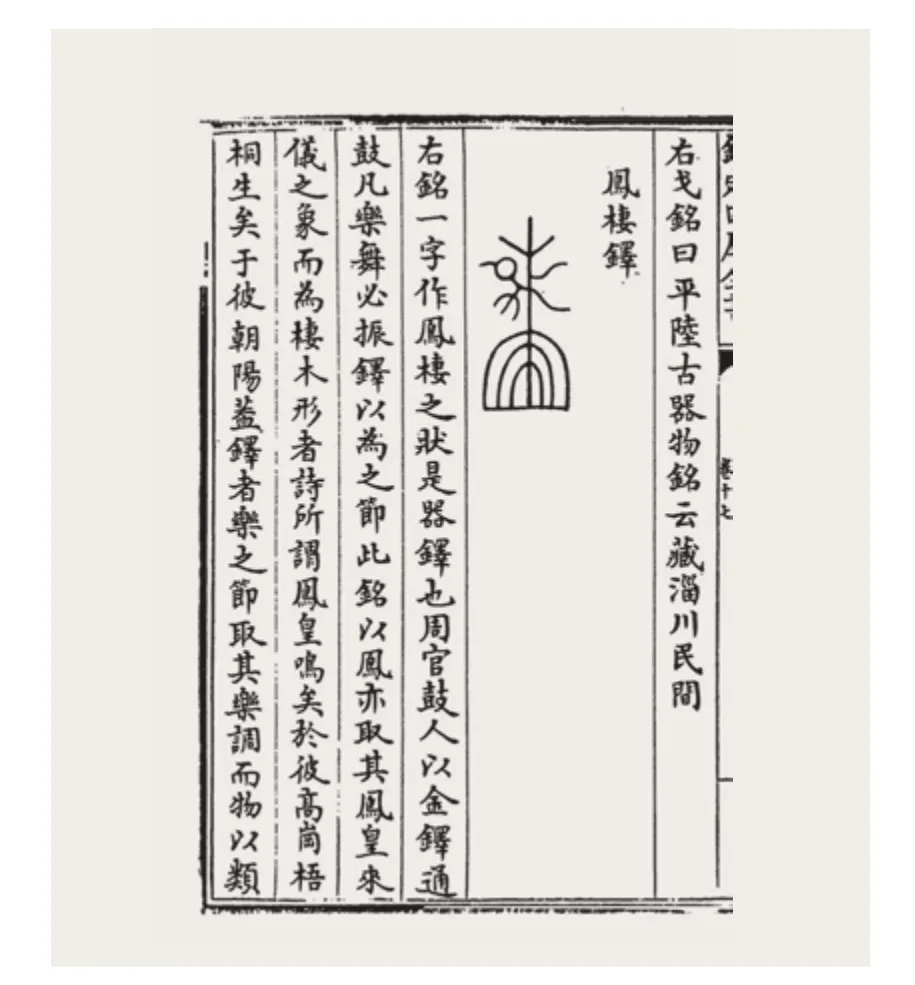

图11 宋代薛尚功所撰《历代钟鼎彝器款识法帖》中“凤栖铎”释义,图片来自《中国基本古籍库》

图12 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇肖形印“凤栖铎”

图13 戴本孝刻,冒襄八面印中一面“凤栖铎”肖形图案,青田冻石,现藏于上海博物馆

图14 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》上高士奇印章“游戏”“抱瓮翁”(左、右)

(二)与高士奇别业居所相关的印文

除了与圣祖皇帝康熙关联的印文,高士奇还选用了几方与他的别业居所有关的印章(图9)。左都御史郭琇曾在弹劾高士奇时提到他滥用职权、贪污钱款、剥削民膏。而其中一项重要的证据,就是高士奇在家乡大兴土木、置办良田房舍的事实。康熙二十八年(1689)前后,高士奇开始在浙江平湖西溪购置田产房舍,其中瓶庐、信天巢、嗅香斋、朗润堂等建筑,屡屡见于高士奇的书画题跋中。另外,高士奇在平湖城北十余里处还购置了一处苑囿,此地原为冯氏旧宅,相传董其昌年轻时曾经在此教书糊口,高士奇购买后整修一番,命名为“北墅”〔15〕。北墅绵延数里,据高士奇《北墅诗并序》中吟咏,此地有三十二处景点,包括:江村草堂(修竹、古树、牡 )、兰渚(黄山松、幽兰、杜鹃、蜡梅、木瓜、樱桃、荼蘼)、瀛山馆(梓树、 紫薇、乌桕)、红雨山房(梓树)、花南水 之亭(修竹)、酣春榭(海棠、绣球)、醒阁(碑石刻陈希夷小像)、泛渌亭(荷)、松盘山(松、山 )、雪香亭(梅)、 粟径(桂树数百株)、修篁坞、晚花轩(蔷薇)、秋柯坪(松、桂、桐、杨、枫、桕、枣、柿、杨梅、石楠)、耨月楼(祀花神)、香芹涧(水芹菜)、抱瓮坡(古藤、红蔷)、蔬香园(瓜菜)、红药畦(芍药)、逃禅阁(中设西方圣人像)、岩耕堂(瘦石、凤尾竹)、漱晚矶、渔书 、芙蓉湾(芙蓉、 花)、 覆瓮泉、碧梧蹊、菊圃、蓴溪、问花埠(竹、野卉)、五 石、鹤巢(二鹤)和来禽坳(来禽树)〔16〕。其中大部分景观都结合特定的花木,在整体规模格局方面更是接近北京西郊的皇家苑囿〔17〕。

通览高士奇这两处别业的地名,可知许多耳熟能详的印鉴均出于他的家宅与园林,如“红雨山房”“朗润堂印”“朗润堂”“竹窗”“兰渚轩”等等。本册内的四方印鉴,白文长方印“北墅”、朱文长方印“简静斋”、朱文椭圆印章“藏用轩”、朱文长方印“清吟堂秘笈印”应该都源于此,时间上至少晚于1689年。这些记录地点的印章透露出高士奇对家中宅舍的眷恋,有时也可能为一些未注明地点的跋文添加地标。比如39.35.1上,高士奇的第一次题跋注明了“雨中书于简静斋”;但他在第二次重题的跋文中,只提到“今日观旧跋,已将两年,书法毫无进益,日月逝矣,如之奈何。 康熙己卯十月晦士奇载记”。文后高士奇钤盖了一方“北墅”印鉴,这可能为我们提供了他跋写此文的地理信息。

(三)与文学典故相关的印文

除了官职和室名斋号,高士奇还摘取自己的文集名称或化用前人文学典故,构成印文的语意内容(图10)。

首先,高士奇的白文方印“独旦翁”,与悼亡妻子的情绪相关。高士奇在康熙二年四月(1633年)娶妻傅畹(字德馨,生于顺治三年,即1646年)。二人曾一起经历了家境殷实到家道中落,贫贱不离。在志趣和事业上,傅氏对高士奇也多有支持:在高士奇初入宫廷,受命誊写经筵讲义时,傅氏常陪伴在高士奇身边,帮助他反复校对书稿;在高士奇升任翰林院侍讲学士后,傅氏又常侍读至深夜并辅以清勤相勉〔18〕。二人伉俪情深,但无奈康熙三十一年(1692)傅氏病笃逝世。而后,高士奇终身未续妻妾,并于康熙三十三年(1694)短短三月间作百首悼亡追思诗,并合为文集名曰《独旦集》。高士奇“独旦翁”印鉴应该出于此。虽然这方印章并不一定是在文集完成之后才刻成使用,但语意和文集的情感相类,均是表达妻子逝世后自己孤身一人、独活于世的心情。而这个称呼,在高士奇次子高轩病夭后,再次被拿出来使用,频频成为高士奇款识时的自称。

另外,高士奇还有五方印鉴出于前人的文史记载及典故:

一例为白文方印“一乡看侍老莱衣”。此印文指代的是“老莱子彩衣娱亲”的孝子故事,并直接挪用了唐代曹邺《送曾德迈归宁宜春》的诗句“几府争驰毛义檄,一乡看侍老莱衣”。老莱子的言行记载可见于先秦至两汉的文献中,而他的孝子故事最早由《后汉书》援引《列女传》记述而传:“老莱子孝养二亲,行年七十,作婴儿自娱,着五采斒斓衣裳,取桨上堂跌仆,因卧地为小儿啼,或弄雏鸟于亲侧。”故事讲述了老莱子年过七十,仍穿五彩衣裳扮演儿童形状来娱乐双亲的孝举。唐初高祖下令编修的《艺文类聚》中,在人物“孝子孝行”部分里再次援引这一段,李白、杜甫、孟浩然、岑参等人也将其普遍化用于唐诗当中;而元代编纂的《二十四孝》故事,更加经典化了这个形象。高士奇人生中经历了两次仕途沉浮,一次是康熙二十八年(1689),因左都御史郭琇疏、副都御史许三礼弹疏劾,解职归里,而此时高士奇辞官的托词,就是乞求归乡侍奉年老的母亲。至康熙三十三年(1694),高士奇因修书的名义被复召入宫,仍直(值)南书房。直到康熙三十六年(1697)新疆叛乱平定之后,高士奇再次以母老归养之由乞还,康熙皇帝准其疏。虽康熙皇帝也曾数次召请他再赴京城任官,但往往被高士奇以侍奉母亲为由拒绝。因而,高士奇有以“老莱子侍亲”自比的意图,而这方语意闲印也常常出现在他的书画收藏中。

高士奇还有两方“抱瓮翁”印,一为朱文长方印,一为朱文方印。它们不仅和高士其平湖城北北墅中的抱瓮坡吻合,“抱瓮”更出自《庄子》外篇之《天地》。文中讲述了孔子的学生子贡在游楚返晋途中,路过汉阴,见一位老人一次次抱着瓮去灌溉园圃,“搰搰然用力甚多而见功寡”,于是便建议他用机械汲水,事半功倍,可以“一日浸百畦”。但是老人回绝了他,认为有机心目的地行事,非以载道,所以羞而不为。所以后人常常借“抱瓮灌园”来喻指脱离机巧而纯白空明的心地。高士奇在本册中四次使用“抱瓮翁”的称呼,两次为落款,两次为用印。但这四条均详尽讨论画学感悟,如提到“学书学画临古取意之不同”“关仝以来的千古画石法”“米家观点作画可否临摹”“黄公望干湿两种不同画法用笔”。这四页分别为戊寅年二月五日及八月三十日所题。在本册页二月七日的跋文中,高士奇描述了自己的日常:“归来奉母之暇,日亲书史,或取古人名迹相对,胜与不相知之人揖让作无情语。”此时,他刚刚摆脱了官场上的无谓驱驰以及烦琐客套,家中母亲健在,次子高轩也尚未患病,长幼一堂,身侧又常伴书史名迹,可谓全家济济一堂,尽是天伦之乐。此时高士奇再一次沉浸书画,在艺术的品赏学问上用功,以“抱瓮翁”所喻的纯白空明的心地来自勉,或也是这一阶段真实又坦白的写照。

图15 《清代学者像传》之高士奇像

第三方是高士奇的白文长方印“嘉树芳草性之所耽”,其中“嘉树”“芳草”或化用自屈原的诗文。《橘颂》一开头就说:“后皇嘉树,橘徕(来)服兮”,而芳草也常常是屈原笔下品格高洁的君子士大夫的自比。高士奇取“嘉树芳草”入印,一方面是对自己居住环境的很好概括,另一方面,或许也暗托了君王臣子的关系和文人士大夫的理想在其中。

第四方是高士奇的白文方印“仆本恨人”。该语意取自南朝齐梁之际江淹的《恨赋》。《恨赋》起首便说“试望平原,蔓草萦骨,拱木敛魂。人生到此,天道宁论。于是仆本恨人,心惊不已,直念古者,伏恨而死”,接着列举了始皇猝崩、赵王失国、李陵败降、昭君远嫁、冯衍罢黜、嵇康下狱、戍人迁客、浮华子弟等不同阶层、不同境遇人物的例子,归纳他们最终都经历着“自古皆有死,莫不饮恨而吞声”的悲剧性命运。有考察总结称,“仆本恨人”就是“饮恨而终”“今生别离”等感情的直抒胸臆。这四字成语虽然简单,但却真实反映了历史上不同类型的知识分子—心忧天下者、壮志未酬者、怀才不遇者、多愁善感者—的心情,所以极易得到历代文人的共鸣〔19〕。高士奇选用这一语意内容入印,其中难掩的悲怆与苦闷,似乎为我们揭示出他作为皇帝宠臣的另外一面。

另外,在这本《画稿册》中,高士奇还有一方朱文椭圆印章“藏用轩”,而他晚年也自号为“藏用老人”,并备有此四字的印章。“藏用”典出《论语·述而第七》的“用之则行,舍之则藏,唯我与尔有是夫”。后来成语“用舍行藏”也含有“达则兼济天下、穷则独善其身”的意味,指时世令人有所用时,便有所作为,不为世所用时,便韬光养晦、退藏隐居。此言最初描述出入无碍的状态,而后也成为宽慰文臣仕途波折的一句极好的圣贤语。

(四)与金石趣味相关的肖形印

除了旁征博引文学典故里的字句来注脚自己,高士奇还有一方特殊的印章。这方肖形印为一禽鸟立于半圆丘形之上(图12)。经查证,宋代金石学著作《历代钟鼎彝器款识法帖》卷十七的“周器款识”中,记录该肖形图案名为“凤栖铎”〔20〕。该印表现了凤鸟停栖于钟铎之上的形象,而铎为周官鼓人乐舞之时必奏之礼器,整个铭文图案取意“凤凰来仪”“乐调物类”的吉祥含义(图11)。在清初金石博古的大背景下,除高士奇外,戴本孝(1621—1693)在43岁时也曾为明末著名文学、书法家冒襄(1611—1693)刻一八面印,而八面印文中即有一面为朱文“凤栖铎”图案(图13)。该印各面分别刻有冒襄名号、鉴赏、语意等内容〔21〕,颇具实用功能和设计感。印主人只带这一方印,便兼备了八方印的丰富效果。

这类实用设计的案例,反映出明末清初时,文人钤盖印章的场合与需求已大大增加,而“凤栖铎”一类的肖形图案,不仅凸显个人的金石趣味,也在诸多文字印中具有朴厚的装饰性。不难理解,清初学问家在筹备自用印时,会将其作为一种选择。

除了印文的语意内容值得挖掘,从篆刻的艺术角度来看,高士奇的几方名号及语意印,如“游戏”“抱瓮翁”(图14),也凸显出篆刻水平精良、线条流畅、章法新颖,颇具现代感的特点。目前尚未见得任何直接证据,表明高士奇本人篆刻了这些印章。从刻法的熟练度上看,或许是出自高士奇的委托,由日常勤于操刀动手的专业篆刻家制作而成。若是如此,这些印章的集中呈现,就为我们揭示出清初篆刻的相关资料。而关于江南地区篆刻的讨论目前大多集中在晚清,这些印鉴实例,展现出清初时达到的现代面貌和精彩水准,同时也透露出,高士奇的身边或许就存在着一批篆刻高手。

五、高士奇印鉴的时间线索及题跋反映的平湖归隐生活

册页中出现的高士奇印鉴大多都配合落款,留下了明确的使用时间。依据现有的几部印鉴工具书排梳:

第一,我们可以补全一些了解较少和尚未著录的印章实例。如高士奇有两方“北墅”印鉴,一为朱文,另一为本册页上的白文,白文相对少见。故如果单纯在书画著录中看到钤印的文字记录,而没有尺寸和图版,其实并不能判定具体是指哪一方;类似的情况,“抱瓮翁”也有不止一方,常见的为横向从右向左读的朱文方印,本册另补一方纵向朱文长方“抱瓮翁”印;另朱文长方印“游戏”亦属少见。此外,综合比对几大常见印鉴工具书,未收录的高士奇印章有7方,分别为:朱文长方印“江村”、朱文长方印“清吟堂秘笈印”、朱文椭圆形印“藏用轩”、白文长方形印“嘉树芳草性之所耽”、朱文长方形印“我欲省烦”、朱文肖形印“凤栖铎”和朱文长方形印“晦林”(具体图版及尺寸见附录一)。

第二,结合成因背景,我们可以对参其他画作上高士奇款印出现的年份,推测部分印款合理的使用时间范畴,为没有款题年份、单纯只钤盖收藏印鉴的作品提供收藏时间上的参考。笔者在文末“附录一”中,整理了册页中所有款印的钤盖时间、位置、印章尺寸,以及它们在高士奇其他藏品上的出现年份举例。目前可知,前一章讨论过的几方印章中,如官职、别业和妻子逝世,为语意词汇的入印提供了明确的时间上限,如“日讲起居注官”应不早于1683年,“北墅”不早于1689年,“独旦翁”不早于1692年,“高詹事”不早于1697年。通过这一梳理,我们马上可以看到的一个实用案例,即现藏于台北故宫博物院的董其昌《月仪帖》。卷后题跋落款年份为1694年,而后有钤盖一方“高詹事”印,这就体现出高士奇有多年后为款题补盖印章的情况。而一些摘句引典的语意印,虽没有客观事件提供上下限,但应该紧密联系着高士奇特殊的生平经历。通过更多作品的电子化或公开,想必能将这些印鉴的时间范围不断修订得更为精确。

除了一些款印使用的时间线索外,这套册页格外珍贵之处,即是对高士奇晚年生活及艺术鉴赏意见的记录。通过阅览高士奇的相关研究,目前对于他生平事迹的梳理,往往来源于《清史稿》《清史列传》或地方志《平湖县志》人物传部分。因而,描述常围绕清代历史上的大事记,多以高士奇和康熙皇帝的互动与官职变动为线索。时至高士奇第二次归乡的晚年阶段(1697),描述的时间节点往往会跳到1699年,聚焦高士奇陪伴康熙皇帝第四次南巡,随后伴驾回京33天,之后再次回归平湖直至逝世。对于高士奇在1697年到1699年之间的生活状态并无过多描述。然而,高士奇二度归乡后的隐居生活,恰恰是他鉴赏书画、留下大量题跋钤印的第二高峰期。了解更多高士奇的日常活动及鉴赏心态,可以为我们提供背景上的参考与支持。

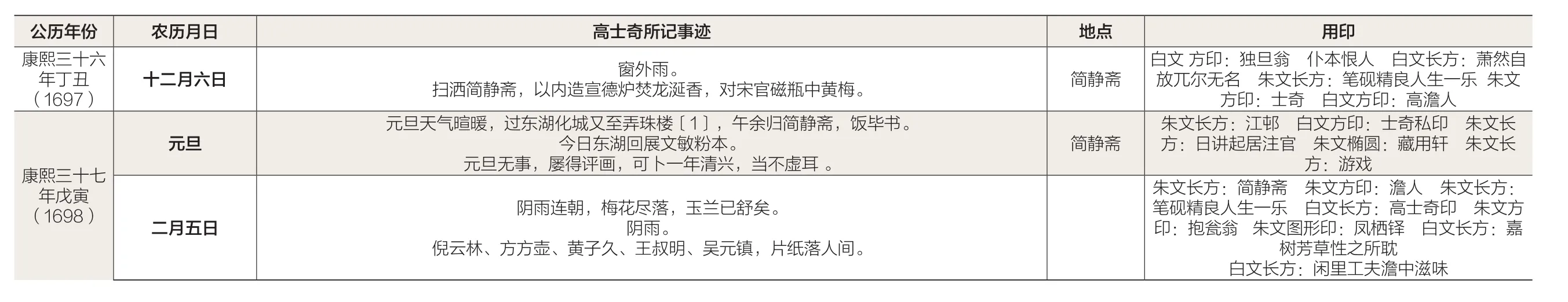

通过高士奇款题的时间,笔者整理了文末附录二,分列了年份日期、所记事迹、活动场所、所用印鉴,以期重建高士奇在1697年至1701年间通过题写钤盖本《画稿册》记录下的活动范围、日常生活和心态变化。

图16 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》两页跋文,文物号:39.35.1,39.35.2(左、右)

图17 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》两页跋文,文物号:39.35.5,39.35.14,39.35.16(从左到右)

高士奇在最初跋写这套册页文字时,尚属中规中矩,他点评画面、玩味笔墨。但在选择与之匹配的印鉴时,高士奇则放意得多。他在康熙三十六年(1697)年末初次跋写的一页中(图16左),便组合使用了情感极为激烈的两方印—“独旦翁”与“仆本恨人”:一为丧妻之痛,一为文士之恨。 这一页高士奇落款自称“独旦翁”,并交代环境地点“雨中书于简静斋”。高士奇在康熙三十六年请辞朝廷之前,曾多次随康熙皇帝平定新疆叛乱,路途劳顿艰苦,可谓身心俱疲。虽未知高士奇缘何再一次离开清廷,并以何种心情开始了隐退平湖的生活,但该年年末书于平湖别业的这页款题上,此两方印鉴并置流露出的深深郁结,是令人难以忽视的。同一日的另一页题跋上(图16右),高士奇则全然转换一副心态,在写完画评并描述款题环境“以内造宣炉焚宣德龙涎(香),对宋官窑磁瓶中黄梅书”后,选取了意思相近、衬托图文意涵的两方闲印“萧然自放兀尔无名”“笔砚精良人生一乐”。倘若不留意前一页印鉴语意,只会让人觉得高士奇自身处境清雅闲适已至极点。这种有意展露的得意状态和无意流露的郁结情绪,似乎揭示出高士奇刚刚归隐平湖时,甚为复杂的心态。

图18 董其昌画、高士奇跋,《董文敏画稿册》画稿图像及元旦跋文,文物号:39.35.6

除此之外,在通览此册时,高士奇也给人留下对官职称谓感情复杂、进退徘徊的印象。如康熙三十七年(1698)一月一日,高士奇在一页题跋中钤盖了“士奇私印”与“日讲起居注官”,一为普通常见且非官职的私印称谓,另一为屈指可数、侍君不离左右的内廷文臣官印身份。此外,同年八月廿三日,他同时钤盖了“高詹事”和“不以三公换此日”。第一个是皇帝在他辞官时特授的詹事府詹事之位,即官职称谓印;第二个则是语意闲印,表明即使拿当朝最高荣誉头衔的太师、太傅、太保三公来邀也不为所动,表示坚定的归隐之意。而7日之后,在他八月三十日的题跋后,高士奇再次使用了这方“高詹事”官职印章,配合“江村士奇之章”的名号章。两者并置看来,好似史家春秋笔一般,将官职、籍贯以及名字顺次交代,毫不犹豫地将自己和这一并未出任过的官职勾连起来,加强了这个仕途身份。

这些微妙的印文内容及使用情景,勾勒出高士奇面对仕途功名时较为矛盾的心态,也反映出他篆刻成印到日常使用时的阶段性想法。另外,高士奇在康熙三十七年(1698)一月一日选取的两方印鉴,也具备一定的概括性。页幅中,他提到元旦读画“可卜一年清兴”,随之钤盖了一方“藏用轩”,一方“游戏”。在畅想一年好兆头之后,他援引了一方颇具儒家意味的处事之言,又使用了一方满含道家哲学的骋怀之语。或许这在一定程度上反映了高士奇对个人生涯及鉴赏活动的态度,他期冀自己能够“用之则行,舍之则藏”,对仕途的进退无所挂碍,并在收藏游艺中获得自由与愉悦(图18)。

值得澄清的是,前文谈到高士奇在题跋的过程中渐渐转入更多私人化的叙述。但在款印的使用方面,或许恰好相反。一方面钤盖印章时还是存在一定的随机性;另一方面,即便有主动的意识和设计,但伴随钤盖和重题加盖的渐进,就需要考虑协调更多的因素,如剩余空间的利用、印色尺寸的搭配等问题。因此越到后面,反而越受拘束。从康熙三十八年(1699)后,自高士奇重题画作开始,他所用款印更像是增补样式。据此,他添加了一方此前并未使用的“高士奇图书记”,以及一方表明地理位置的“北墅”印。此外,还有一方未出现过的特殊印鉴—“晦林”,款题中高士奇自称“晦林居士”,所以它应该是高士奇印章无误。但有趣的是,该印章钤盖时因为拿反,结果上下颠倒、不易辨认。可见,此时高士奇在钤盖与观览此画作时,已不再那么正式和谨慎。而自从康熙三十九年(1700)七月七日开始,高士奇还翻阅过6次册页,其中不乏大段题跋和大片空间,但他均未再使用过印鉴。由此不免令人猜测,印鉴对高士奇来说,或许还是代表了相对公开的身份信息,以及格外明确的印文意涵。在日渐进入个人情绪的抒发和具体化的情境时,印鉴上笼而统之的文字宣告,并不一定和他某一刻的表述相兼容,更遑论是哀悼亲属的感性文字。

六、附论及总结

自秦汉以来的吉祥文字印开始,能够入印的文字便不仅仅限于姓名、斋室或官职称谓。而明清文人多以“诗书画印”四绝来展露综合涵养,自拟词句或撷取格言。这使得印文的语意内容更加包罗万象。王方宇先生曾于1990年发表了一篇考察八大山人生活与艺术的文章,文末附录整理了1659年至1705年间96方印章的具体使用时间范围,体现出款印在开展鉴定工作及探究画家生涯时可以提供的重要线索。此外,在白谦慎先生《17世纪中国艺术中的疾病、残疾与畸形》一文中,他也关注了八大与石涛等清初画僧的印文内容,并讨论了前朝遗老,如何通过在印文中公开个人的身体疾病,来借喻朝代更迭动荡时的心理遗恨。基于前辈学者的已有方法论,本文所讨论的这部《画稿册》也提供了合适的讨论对象。高士奇一方面选取了有代表性的个人印鉴,构成自己的称谓及私人图示,另一方面,通过钤盖印章的行为,这一个人化的标志又公开在法书名画的流传视域,成为浓缩和彰显印主人信息的方寸之地。梳理印鉴的来源背景及印文中的语意含义,不仅可以给我们在鉴藏作品时提供了更多断代线索,也为我们管窥画家或藏家的某一段阶段生涯提供了重要的窗口。

反观高士奇其人,对于他这类出仕文人,新旧朝廷间的对立并不那么明显,但仕途生涯中始终萦绕着文官命运的出世、入世的问题,仍然较为突出。在他的生平经历中,也有许多显隐进退的张力集于一身:在仕途生涯方面,高士奇被点名入值南书房,按规定南书房的文学侍从主要负责与皇帝谈经论史,为的是加深皇帝的汉学修养,更偏重在内廷的文学秘书职能,并不直接参与具体政事的处理;但在实际工作中,高士奇所在的南书房不仅参与撰拟谕旨、声势日盛〔23〕,有时还接受康熙皇帝秘密授意,参与朝党之争。可见高士奇在朝出仕便经历着内外职能上的矛盾复杂。在文化消遣方面,高士奇一方面作为文臣,自入职以来便陪同康熙皇帝鉴赏书画,令康熙感慨“燕闲从容于文章翰墨之娱”〔24〕,可另一方面,在高士奇自己撰写的书画著录《江村销夏录》中,他则一反游艺消闲的态度,将一部个人书画备忘录发展成清代著录体的先驱。他不厌其烦地严谨记录了古书名画的尺寸规格乃至印记,以体例完备和精详为人称道,甚至广为后来《吴越所见书画录》《辛丑销夏记》《穰梨馆过眼录》所模仿。在声名著述方面,高士奇一方面因书画鉴定准确与收藏精审而著称,并常常将古书画的流转作为与同僚交往的润滑剂,但另一方面,他又在艺文之外留下了如《春秋地名考略》《左传纪事本末》《春秋讲义》《毛诗讲义》等立言严肃的儒家正统著述,凸显了他日讲经筵的学士身份和追求……通过管窥这些个人经历,高士奇本人的矛盾性(或说丰富性)可见一斑。他对自身的定位,伴随仕途起伏游走在朝野之间,徘徊在正统儒家文士与纯粹在野文人的两端,而文艺收藏活动,既是他官职生涯之外的调剂和辅助,也同样是他立言成说的理想蔓延。

另外,这本《画稿册》反映出的具有日记倾向的题跋也十分有特点。囿于藏家身份,高士奇留下的资料并不像书画家的作品一样,拥有阶段性递进的完整表达,他更多是借助组群式的家藏和碎片化的题跋印鉴来呈现品位、表达见解。同时,蠡测古代书画家及藏家的个人心境,往往难以从体例详尽、内容公开的文本捕捉实质,因为其中不免涉及个人权宜之后的编撰修订以及对荣辱时事的偏倚避讳。而这样一套难能可贵的“画稿”图像和“日记式”题跋,样本充足、角度多元,且具有一定的时间跨度,本就自成体系地保留下藏家的诸多信息。

早在吴雪杉先生对项鼎铉《呼桓日记》、万木春先生对《味水轩日记》的讨论中,就已经关注到著书与画论、日常笔记与艺术观点之间的互生关系〔24〕。冯尔康先生也曾评价说“清人把写日记当做日课,使清代在历史上成为日记创作的鼎盛时代”〔25〕。 对日常积累有意识的收集、对自我感受的格外关注,可谓是晚明及清代人的普遍性特点。而这本《画稿册》进一步提供了一个有趣的现象—以私人家藏作为载体,通过在有书籍样式的作品上重复题跋,来披露自身的日常生活。除此本《画稿册》之外,另一个例子可见瞿士良的《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》〔26〕。江苏常熟的铁琴铜剑楼由瞿绍基(1772—1836)在清中叶创立,是清末四大藏书楼之一,其中元刊本294卷《资治通鉴》上保留了近10万字的藏书长跋,主要内容是清初文人严虞惇、严鎏父子(17世纪中到18世纪)利用书边空白而题写的读书日记。然而,除了读书感悟以外,严氏父子有时还会记下日常的官场实录、常熟地区的天气及旱涝情况以及家居的斗米用度。这两个例子都体现出,无论书籍还是绘画,家藏作为一种亲密的个人所有物,也完全可以担当起最为便捷的书写载体。在文人藏家日常的研习、鉴赏、摩挲中,藏品可以满足他们某种即时的记言需求;而这些依序而下的只言片语,有时并不需要和藏品内容有任何关联,反而展现出藏家本人的动态和心理。这种私属化的保藏观念和即时性的书写习惯,为这类材料注入了重要的文献价值,也向我们展现出明清藏家在面对藏品以及留下个人印记时,更多元的公私意识。

印文 所在册页 时间 尺寸 其他画作 来源3 9.3 5.1 1 6 9 7 1.8×1.8 传唐卢鸿《草堂十志图卷》 J T独旦翁3 9.3 5.1 1 6 9 7 2.3×2.3明陈汝言《乔木山庄图卷》明文征明《行书赤壁赋卷题跋》(1 6 9 3)J T J T仆本恨人3 9.3 5.1 1 6 9 7.1 0 1.5×0.8 J T北墅宋米芾《蜀素帖》注:S H收有朱文“北墅”,于1 6 9 8年钤于《董其昌行书诗卷题跋》3 9.3 5.2 1 6 9 7.1 2.6 2.8×1.5 元虞集《真书刘垓神道碑卷》(1 7 0 2) S H萧然自放兀尔无名3 9.3 5.2 3 9.3 5.7 1 6 9 7.1 2.6 1 6 9 8.2.5 2.1×2.0 清顾麟《草书卷》(1 6 9 8) S H笔墨精良人生一乐

士奇3 9.3 5.2 3 9.3 5.3 3 9.3 5.1 2 3 9.3 5.1 3 1 7 0 0.1.2 5 1 6 9 7.1 2.6 1 6 9 8.2.7 1 6 9 8.5.1 5 1.3×1.3 1.3×1.4元虞集《真书刘垓神道碑卷》(1 7 0 2)明沈周《四季花卉》(1 6 9 4)明邢侗《草书古诗卷》明董其昌《临月仪帖》(1 6 9 4)清潘博山《王守仁书札》S H M E T J T T P M Q高澹人3 9.3 5.2 3 9.3 5.1 2 1 7 0 0.1.2 5 1 6 9 9.1 0.1 1.7×1.1宋李公麟《赤壁图》绢本山水卷(集宝斋 ) M Q乐我简静3 9.3 5.4 1 6 9 8.1.1 3.2×2.0江村3 9.3 5.5 2.2×1.7清吟堂秘笈印3 9.3 5.5 3 9.3 5.2 1 1 6 9 8.2.5 2.3×1.8闲里功夫澹中滋味宋李公麟《赤壁图》绢本山水卷(集宝斋)明李东阳《书翰卷》注:另一方同名白文印 见于宋夏圭《长江万里图》卷M Q S H J T 3 9.3 5.5 1 6 9 8.1.1 2.0×1.9 明汤焕《游西山诗册》清高士奇《仿倪瓒轴》J T M Q士奇私印3 9.3 5.5 1 6 9 8.1.1 2.4×2.0传唐卢鸿《草堂十志图卷》注:高士奇关于为官的印章 还有“出则参乘 入必御前”J T日讲起居注官3 9.3 5.6 1 6 9 8.1.1 2.2×1.8(直径)J T S H藏用轩注:有“藏用老人”钤传《唐卢鸿草堂十志图卷》;另有钤于陈洪绶《竹石花蝶图卷藏印》3 9.3 5.6 1 6 9 8.1.1 2.8×1.7 明文征明《画竹册》 J T游戏3 9.3 5.7 1 6 9 8.2.5 3.5×1.3简静斋唐刁光胤《写生花卉册》传燕文贵 《秋山萧寺图》宋徽宗《捣练图》宋搨《巨川告身》跋元陆广《丹台春晓图》元倪瓒 《江渚风林图》明文征明《白描兰花图卷》S H M E T M F A G G J T J T M Q 3 9.3 5.7 1 6 9 8.2.5 2.0×1.9 清高士奇《仿倪瓒轴》 M Q澹人3 9.3 5.8 1 6 9 8.2.5 2.5×2.3顾公可藏版《宋拓定武兰亭卷》明董其昌《临宋四家书法》清曹岳《竹圫图卷》(1 6 9 4)M Q P r i v a t e S H高士奇印3 9.3 5.8 2.6×2.6 顾公可藏版《宋拓定武兰亭卷》明董其昌《行草书册》(1 6 9 3)M Q S H抱瓮翁3 9.3 5.9 1 6 9 8.2.5 1.3×0.9“凤栖铎”肖形印3 9.3 5.9 1 6 9 8.2.5 2.6×1.3嘉树芳草性之所耽3 9.3 5.1 0 1 6 9 8.2.7 2.0×1.5我欲省烦3 9.3 5.1 1 3 9.3 5.1 2 1 6 9 8.2.7 1 6 9 8.2.7 2.1×2.1一乡看侍老莱衣晋王羲之《长者帖》(故宫本)宋徽宗捣练图明李东阳《书翰卷》明沈周《四季花卉》(1 7 0 1)M Q M F A S H M E T 3 9.3 5.1 1 3 9.3 5.1 4 1 6 9 8.2.7 1 6 9 8.8.2 3 2.1×2.2不以三公易此日晋王羲之《长者帖》(故宫本)唐欧阳询《梦奠帖》(1 7 0 0)元倪瓒《江渚风林图》元鲜于枢《草书石鼓歌》(1 6 9 9)明沈士充《山水卷》M Q L N S H M E T S H 3 9.3 5.1 2 1 6 9 9.1 0.1 1.8×1.2晦林3 9.3 5.1 4 3 9.3 5.1 6 1 6 9 8.8.2 3 1 6 9 8.8.3 0 1.8×1.9高詹事唐欧阳询《梦奠帖》(1 7 0 0)传燕文贵 《秋山萧寺图》宋徽宗捣练图(1 6 9 7)宋搨《巨川告身》跋明沈周《四季花卉》(1 7 0 1)明李东阳《书翰卷》明董其昌《墨戏六页》明董其昌《栖真志》(1 6 9 7)明董其昌《临月仪帖》(1 6 9 4)L N M E T M F A M Q M E T S H G G T P T P 3 9.3 5.1 4 1 6 9 9.7.1 0 2.5×1.8高士奇图书记传燕文贵 《秋山萧寺图》宋徽宗《捣练图》(1 6 9 9)明沈周《四季花卉》(1 6 9 4)(传)明仇英《十六罗汉图》明董其昌《大唐中兴颂字卷》明董其昌《白居易琵琶行》(1 6 9 1)M E T M F A M E T M E T M Q T P 3 9.3 5.1 5 1 6 9 8.8.3 0 3.4×1.8 明董其昌《临宋四家书法》 P r i v a t e抱瓮翁3 9.3 5.1 6 1 6 9 8.8.3 0 2.1×2.2 L N M Q M E T江村士奇之章唐欧阳询《梦奠帖》(1 7 0 0)宋李公麟《赤壁图》绢本山水卷(集宝斋)元鲜于枢《草书石鼓歌》(1 6 9 9)3 9.3 5.2 2 1 6 9 8.8.2 3 1.2×1.0高士奇传燕文贵 《秋山萧寺图》宋徽宗《捣练图》(1 6 9 9)明陈洪绶《五洩山图》(1 6 9 9)明董其昌《大唐中兴颂字卷》明董其昌《白居易琵琶行》(1 6 9 1)清龚贤《山水轴》(1 6 9 8)M E T M F A C M A M Q T P S H 3 9.3 5.2 2 1 6 9 8.8.2 3 1.1×1.1澹人宋徽宗《捣练图》(1 6 9 9)明陈洪绶《五洩山图》(1 6 9 9)(传)明仇英《十六罗汉图》明董其昌《墨戏六页》明董其昌《白居易琵琶行》(1 6 9 1)清项圣谟《山水册》M F A C M A M E T M Q T P S H

附录二.高士奇1697—1701年于《董文敏画稿册》17次题跋所书记事

*农历月日加粗处为高士奇真正题写跋文的日期,其他日期及相关记事为高士奇通过跋写回忆追述的内容。

公历年份 农历月日高士奇所记事迹地点 用印康熙三十六年丁丑(1 6 9 7)十二月六日窗外雨。扫洒简静斋,以内造宣德炉焚龙涎香,对宋官磁瓶中黄梅。 简静斋白文 方印:独旦翁 仆本恨人 白文长方:萧然自放兀尔无名 朱文长方:笔砚精良人生一乐 朱文方印:士奇 白文方印:高澹人元旦元旦天气暄暖,过东湖化城又至弄珠楼〔1〕,午余归简静斋,饭毕书。今日东湖回展文敏粉本。元旦无事,屡得评画,可卜一年清兴,当不虚耳 。简静斋康熙三十七年戊寅(1 6 9 8)朱文长方:江邨 白文方印:士奇私印 朱文长方:日讲起居注官 朱文椭圆:藏用轩 朱文长方:游戏二月五日阴雨连朝,梅花尽落,玉兰已舒矣。阴雨。倪云林、方方壶、黄子久、王叔明、吴元镇,片纸落人间。朱文长方:简静斋 朱文方印:澹人 朱文长方:笔砚精良人生一乐 白文长方:高士奇印 朱文方印:抱瓮翁 朱文图形印:凤栖铎 白文长方:嘉树芳草性之所耽白文长方:闲里工夫澹中滋味

二月七日连日阴雨闷热,既又北风作寒,天气闇晦,梅花尽被摧残,一岁早春又虚掷矣。日取文敏画稿,题数语,想文敏当日亦雨窗遣兴而为之。归来奉母之暇,日亲书史,或取古人名迹相对,胜与不相知之人揖让作无情语。萧兀斋朱文长方:我欲省烦 白文方印:士奇私印白文方印:一乡看侍老莱衣 朱文方印:不以三公易此日朱文方印:士奇 白文方印:高澹人 白文方印:一乡看侍老莱衣五月十五日三阅月〔2〕未展兹册,今日梅雨初晴,风气淑然,尚衣薄绵重,午前反着纤絺挥汗也。谚云:雨夜便寒晴便热,不论春夏与秋冬。江浙时候往往如此,晚窗观思翁粉本,墨汁淋漓,亦足适情,所谓惟可与知者道耳。简静斋 朱文方印:士奇 白文方印:高澹人 朱文长方:乐斋之图书长至 在吴门过 苏州中秋后 日上南窗,余暑反不可受,两日轻阴,始有凉思。八月廿三日今人略能拈笔,妄唾古人,所以业不加进也。展文敏此册,寸幅中饶有山溪意致,恍步入于秋林落叶间也,藏用轩前秋葵盛开,娇黄擅心,与秋海棠袅娜妖冶,如助余之清兴。藏用轩 白文方印:高詹事 白文方印:不以三公易此日朱文方印:高士奇 朱文方印:澹人八月三十日 阴云欲雨,二桂芙蓉初开,妖冶可爱,折一枝插永乐窑宝月瓶中,书此。李方叔题关仝绘石。南北驱驰〔3〕闰七月十日 归来展此册,少有尘意,以未曾收信天巢〔4〕楼上之故,亟为拂拭……余暑未除。 坐简静斋槛下丛兰中 朱文长方:高士奇图书记十月廿八日 送大儿公车。十月三十日 今日观旧跋,已将两年,书法毫无进益,日月逝矣,如之奈何。北墅十一月三十日 坐简静斋观思翁画稿及之。 简静斋 朱文长方:晦林〔5〕 朱文长方:乐我简静次日薄暮,别于浒墅〔6〕,时雨雪已三四日,归舍后一冬少见晴曦,惟兀坐观书。除夕 夜雨春初至夏仲康熙三十八年己卯(1 6 9 9)始霁一月初七日 风雨一月初八日 午后至十□时,梅花已大放。余赋诗云:“瞥眼芳年十日过,淡云懒日气微和,闲从冷雪香中坐,自觉浮生适意多。鸟语蜂声到处宜,莓苔庭院日初迟,纸窗晴日明堪爱,静看梅花落研池。”一月十四日 午后大雷雨竟夜,人谓:次日惊蛰而先雷,雨当未止。果绵密如秋霖,灯月皆虚掷。元宵 元宵阴雨,诗云:“莫言好月当头少,春日融和遇亦稀,檐溜〔7〕声中惜佳节,一年灯火兴依微”。喜晴诗云:“春光难得一朝晴,暖意微窥树霭轻,洒扫轩窗时静坐,无边闲趣此中生。”一月廿二日 乃晴一月廿五日 晓起翻董宗伯画稿偶书。西洋茶花一树放数朵,大红中有白斑,鲜丽可爱并记之。藏用老人高士奇年五十六。次儿轩侍〔8〕。元旦朱文方印:士奇 白文方印:高澹人 朱文长方:乐我简静仲春 闲居日月,亦觉如此之易。四月 儿轩抱疾静摄〔9〕书斋。次儿轩自今岁四月抱病静摄于外,与余斋相对,日夕不离。五月初 梅雨湿热。五月至七月 两月以来杜门却扫,日着短絺,随意阅前史,三餐淡饭,一榻孤眠。七夕 宿雨初收,晓烟未泮,此画得之米襄阳/纤月流晖,坐檐隙纳凉,咏“银烛秋光冷画屏”句〔1 0〕,感流年之又暗换矣。康熙三十九年庚辰(1 7 0 0)不觉秋来已十余日。建兰三度开花,极繁,香披砚几。今晨残暑未除,略有爽意,已二十日不雨,望之若渴。书记文敏画稿后,他日观之,又增今昔之慨矣。(再次自称“独旦翁”)八月 医家云有转机,儿亦自望有起色。九月 (轩儿病)增剧。十月十二日 (轩儿)夭。出于意表,哀从中来,不能自己。十月廿四日 将择是月廿四日,暂厝北墅中,兼旬以来,寒雨飘潇,助余凄惋。 北墅十一月廿二日 大儿舆〔1 1〕请假南还,前月廿二日抵家并记。十二月十八日 今日始有晴意,如欲与儿作别者,情益怅怅。偶记于此,已多时不亲研墨矣。(再次自称“独旦翁”)七月八日炎暑。六月六日 炎暑少减。六月十八日 大雨。六月廿二日 复热。七月二日 去年兹时次儿虽病,犹日侍余左右,今只有舆儿在侧,初不意垂老有此痛也。热甚。 清吟堂七月五日(立秋)立秋后更炽。七月廿日 已过处暑〔1 2〕,暑气日增。八月初二、三日 犹短絺〔1 3〕,挥汗郁蒸不舒。八月五日 顾维岳〔1 4〕自初五日至。八月初五、六日后 (暑热)方觉少杀〔1 5〕。八月九日 顾维岳今日午后别去,试笔书记(轩儿病夭之事于册页)。甲子忽雨。五月廿日后康熙四十年辛巳(1 7 0 1)

附录二注释:

〔1〕 东湖位于平湖城东,古时东湖弄珠楼为文人雅集之地,清代张云锦辑有《东湖弄珠楼志》,收录著名董其昌、高士奇、朱彝尊等著名文人赞美东湖美景的诗文。

〔2〕 阅月,经一月之意。

〔3〕 同年三月,康熙赐高士奇“忠孝节义”的御篇一幅,随之第四次南巡。高士奇在杭州西溪高庄接驾。康熙御书“竹窗”相赐。

〔4〕 信天巢为高士奇斋室名,高士奇曾编辑宋代家祖高翥所撰《信天巢遗稿》,此名称应从此而来。

〔5〕 可能盖反,应为晦林。

〔6〕 浒墅关,苏州近郊地名。

〔7〕 檐溜,檐沟,亦指檐沟流下的水。

〔8〕 高轩乃高士奇次子。此四字在整段题跋外,似为高轩病夭后,高士奇重看此页时添加。

〔9〕 静摄,静养。

〔10〕 杜牧《秋夕》诗句。

〔11〕 高舆乃高士奇长子。

〔12〕 处暑,二十四节气之一。

〔13〕 絺,夏季服装用的细布。

〔14〕 顾崧,字维岳,号憩闲主人,清代苏州收藏家。见段晓春,〈憩闲主人顾维岳考〉,《文献》2005年1月第一期。2005嘉德秋拍王翚《碧梧村庄图》上有“顾崧之印”及“维岳”两收藏印记。

〔15〕 音同晒,衰微消减之意。