浅析狩野芳崖与黛敏郎作品中的佛教元素

2019-04-15刘恪

刘恪

摘 要:佛教对于日本的人文和社会都有着极重要的影响。狩野芳崖是日本明治维新时期著名画家,黛敏郎则是战后日本作曲界的领军人物。两人在日本近现代艺术史中都扮演了革命者的角色,在根植日本传统文化的前提下,他们的作品中都融入了大量佛教元素并深受其影响。本文以两人的代表作为例,从艺术的角度出发,分析佛教元素在二人作品中的应用以及对日本近现代艺术创作的影响。

关键词:佛教;狩野芳崖;黛敏郎;艺术;影响

中图分类号:J614.8 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2019)02-0085-04

公元7世纪,日本从中国大规模引进佛教,以期用佛教来“有效维护政权”。虽然明治维新时期的改革者们取消了佛教的国教地位,但佛教文化对于日本的影响却从未因此而中断。二战后,日本甚至在世界舞台上充当了一个佛教传播使者的角色。

二战战败后,日本在政治、经济、人文等方面都发生了剧变。这样的变化也引起了艺术家们对于战争中的责任和影响问题进行了反思和追究。他们开始在创作中有意识地回避曾被军国主义和法西斯主义所利用的审美情趣——企图在所谓日本传统艺术审美中的静态美里寻找寄托,力求在音乐中体现日本的审美情趣和民族性。

日本在渡过了二战后的恢复期后,开始逐渐重新活跃在国际舞台。与此同时,西方世界也开始对东方的文化表现出极大的兴趣和重视,这时日本本土的艺术家也开始重新审视并重视本民族的传统艺术文化和审美,并力求将日本传统艺术文化与西方现代技法巧妙融合,但这时他们所重视的日本传统民族性与战争时所追求的审美意味完全不同,不再单纯将政治和狭隘的民族主义作为艺术创作的主要视角,而是着眼于更深层次的普世价值,也因此重新定义了日本战后民族主义的精神内涵。

在美术领域,日本画家在传统画的工具材料、表现形式、题材内容及审美观念等方面都进行了彻底的改良和创新。在音乐方面,自日本的现代音乐发展初期(明治维新时期),受到了西方文艺思潮的强烈影响开始,作曲家们便大量借鉴西方的作曲技法,甚至全盘西化。同时,也出现了一部分严格恪守传统的传承者,他们将“现代”与“传统”的概念完全区分开来。佛教对于日本艺术领域的影响也是持久且深远的,日本近现代艺术家们视佛教艺术为日本传统艺术的一部分。一些追求回归本源的艺术家们,开始重新着眼于佛教艺术,并与现代的艺术技术相结合进行创作。

狩野芳崖是日本明治维新时期著名画家,黛敏郎则是战后日本作曲界的领军人物。两人在日本近现代艺术史中都扮演了革命者的角色,在根植日本传统文化的前提下,他们的作品中都融入了大量佛教元素并深受影响。本文以两人的代表作为例,从艺术的角度出发,分析佛教元素在二人作品中的应用以及对日本近现代艺术创作的影响。

一、狩野芳崖作品中的佛教因素

狩野芳崖(1828-1888),明治维新时期日本画家中的革命者,被称为“近代日本画之父”。狩野家族是日本主流画界中影响极大的名门世家,狩野探幽是江户时期日本幕府中的御用画师。狩野芳崖年轻时喜欢坐禅,拜觉苑寺的霖龙和尚为师,法号法外。他的作品《悲母观音》《仁王捉鬼图》《伏龙罗汉图》都以直接的宗教形象为题材,并运用西方的绘画技巧进行创作。他的《慈悲观音图》突出了西方绘画中所强调的画面空间感和色调的对比,这都有异于日本传统画派。冈仓天心曾评价《慈悲观音图》说:“作为理想的伟大的母亲的化身——观世音菩萨,生于万物的大慈大悲精神的象征,掌握创造性的本因——题材代表了先生的平生寄托,其笔墨淳厚沉着……技艺、体势等勇于变革,远超古人作品。”狩野芳崖创作《慈悲观音图》整整耗时三年,共计创作了三十余稿草图。整个画面以“金色”为主色调,画面柔和、精致而溫馨;观世音菩萨的形象大气端庄,用面部表情和肢体动作的细节描绘了菩萨的慈悲大爱和婴儿纯洁无垢的灵魂。该作品也被誉为是新日本画运动的奠基之作,更是狩野芳崖艺术创作的巅峰之作。

其作品《仁王捉鬼图》在明治十九年鉴赏绘画会中荣获一等奖,这幅作品所展现的浓郁色彩是传统日本绘画所不具备的,他之后的作品也常常采用西方绘画中的渲染技法和远近透视法进行创作。

虽然狩野芳崖对于日本画和西方油画的融合画法,还属于机械式的拼凑,无法完全达到融会贯通的境界。但作为一位革新者,狩野芳崖代表了明治时期日本画创作的雏形,并影响了桥本雅邦、横山大观、下村观山等画家,为明治时期的日本美术向近代美术发展做出了不可磨灭的贡献。狩野芳崖既是在最“腐朽的国粹”堡垒——狩野派中冲杀出来的斗士,也是强烈追求日本画现代化的鼻祖。其后继者如横山大观创作的《无我》也表现了日本人所推崇的“无我”的精神境界。

二、黛敏郎作品中的佛教因素

黛敏郎(1929-1997),日本战后古典音乐、现代音乐界的代表作曲家,其对于日本现代音乐创作的影响不容忽视,他在创作中将日本传统文化内涵和现代音乐创作技术充分且成功地进行了融合。1958年首演的《涅槃交响曲》(《涅槃交響曲》)被誉为黛敏郎里程碑式的作品,也是他创作风格转折的标志性作品。这一时期黛敏郎实现了一个自我认知和转变的过程。自此,他的创作更加勤奋且个性更加突出。黛敏郎毫不掩饰地在创作中表现出对于日本文化传统和传统佛教音乐的崇拜和重视。

《曼荼罗交响曲》于1960年3月6日在东京创作完成。1960年3月27日在第四届“三人会”音乐会上,由日本NHK交响乐团进行了首演,岩城宏之指挥。

这部作品在题材上取材于佛教圣物“曼荼罗”。曼荼罗,又名曼陀罗,在密宗佛教的教义中有其特定的形象,主要应用于印度教密宗与佛教密宗的宗教仪式和修行禅定。曼荼罗的图绘形象属于密教美术,在思想上是大乘美术的一种。密教中在咒术式修法仪式时,不可缺少作为本尊的诸尊图像、曼荼罗,因此增加诸尊的种类,并大量制作以多面多臂的异样尊形、怒发、手持武器的忿怒相等密教特有的图像,无论内容上还是形式上都更加复杂化。

作曲家将这两部曼荼罗形象分为两个乐章进行创作,标题即为《金刚界曼荼罗》和《胎藏界曼荼罗》。金刚界曼荼罗以《金刚顶经》为基础进行图绘而成。呈显“金刚而不染的无上宗教成就需要教众学人自立自强以求”的涵义。

金刚界曼荼罗由九个曼荼罗会所组成,因此又称九会曼荼罗,在图绘上也明确的划分为九个部分。这一乐章的创作基本特点是以音色化写作及中心和音技术为主导,通过音色的变化来推动音乐发展,用打击乐以及同音节奏化反复来描绘一种仪式性场面。

第二乐章《胎藏界曼荼罗》,根据《大日经》为基础而图绘,体现了《大日经》"菩提心为因,大悲为根本,方便为究竟"三句中心教义,因此胎藏界曼荼罗图绘的组织也与之相对应,绘成三重曼荼罗,呈现“原本是佛子的每个宗教人才都在上师祖佛保护栽培之中”的释义。

如果根据音响形态来划分音乐结构,则两乐章的结构划分与其所代表的“金刚界曼荼罗”“胎藏界曼荼罗”的形象一致。

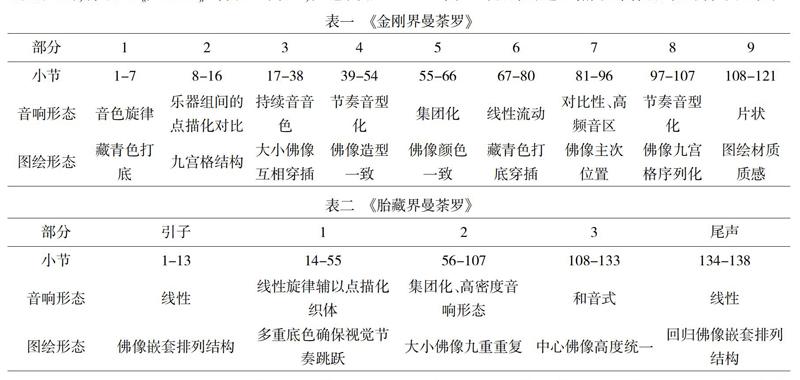

《金刚界曼荼罗》在绘画形象整体上分为三层,在三层的基础上又细化为九个部分。在音乐中,黛敏郎也遵循了这一划分原则,在整体上划分为三个层次,在这三个层次中又可分为九个小的部分。表一与表二分别阐述了黛敏郎作品中的音乐层次是如何呼应两幅画作上的诸多形象并融为一体的。

三、结语

在日本的民族文化构成中,“泊来文化”作为一个重要的组成部分,对日本的文化形成和发展有着重要影响,从中国唐朝文化对日本文化的影响到明治维新以后正式引进西方文化而产生的近代日本的西洋化,再到之后将这些文化全部日本本土化的现象中可以看出,日本民族是一个优秀的模仿者。他们不会盲目的追求表面意义的模仿,而是会保持着客观的思维去对外来文化进行筛选和凝练,从而得出一个最适合本民族的结论,然后进行大范围的传播和发展。

以狩野芳崖和黛敏郎为代表的日本近现代艺术家们,他们在创作中不仅仅局限于对佛教形象、经文等方面的表层形态模仿,而是将这些素材与西方的艺术创作技法相融合。在《涅槃交响曲》中,黛敏郎将《楞严咒》作为唱词,创作十二声部的男声经文歌,而在《曼荼罗交响曲》中,黛敏郎没有直接的使用经文或加入声乐来直接的展示经文,而是将这些全部融入到乐队音响中。狩野芳崖则在日本传统佛教绘画和水墨画的基础上,融入了西方绘画中所强调的色彩感和空间感。他们通过运用这些现代化的表现手段来表现传统音乐文化中所蕴含的深层次的境界和神韵。虽然黛敏郎的有些作品中并不能很直接明确地听到所谓“日本味道”的旋律,但却可以直观地感受到日本宗教、哲学所特有的神秘氛围以及日本民族性格中一些深层特质。

日本文化中的传统时空观以及禅宗对于日本近现代艺术的影响是广泛而深远的。在这两种因素的共同影响下,日本近现代艺术散发其独特的光芒,无论是绘画还是音乐都呈现出一种典型的东方“禅意”,但是这种“禅意”又完全不同于中国人对于“禅意”的理解。無论是宗教还是文化,日本人的视角总是离奇却又让人着迷。作为“全盘西化”最彻底的亚洲国家,日本人“脱亚入欧”的梦想虽一度曲折,给周边国家和世界带来巨大灾难,却也是其传统时空观被西方现代思潮错乱后的必然结果。

回望历史,无论是狩野芳崖笔下的观音罗汉还是黛敏郎纸间的“禅意”音符,日本艺术家立足本土、心怀世界的初心令人动容。受其影响,日本近现代艺术也渐渐走出了一条属于大和民族特有的艺术之路。这段历史,对应今天快速发展的中国艺术界,仍不失借鉴意义。回望东方,历史的波涛汹涌,我们所闻所见,皆是呐喊。

注 释:

[美]本尼迪克特著,崔树菊、吕万和译.菊与刀[M].北京:商务印书馆,52.

中华佛教百科全书.

综合维基百科、360百科、互动百科等关于“曼荼罗”词条整理。

参考文献:

〔1〕[日]加藤周一(著),彭曦(译).日本文化中的时间与空间[M].南京:南京大学出版社,2010.

〔2〕[日]小岛美子(著),张萌(译).从音乐看日本人[M].南京:南京大学出版社,2012.

〔3〕[日]尾藤正英(著),彭曦(译).日本文化的历史[M].南京:南京大学出版社,2010.

〔4〕[美]本尼迪克特著,崔树菊、吕万和译.菊与刀[M].北京:商务印书馆,1990.

〔5〕潘力.和风艺志——从明治维新到21世纪的日本美术[M].北京:人民美术出版社,2011.

〔6〕王凯.近现代日本美术的变迁[M].杭州:浙江大学出版社,2012.

(责任编辑 赛汉其其格)