氧气氧化法制备3,5-二甲基苯甲酸

2019-04-15刘钦胜张作山柴洪伟王滢秀江忠萍

刘钦胜,李 磊,张作山,柴洪伟,王滢秀,江忠萍

(山东省农药科学研究院,山东省化学农药重点实验室,山东 济南 250100)

3,5-二甲基苯甲酸是一种重要的有机合成中间体,不但是合成虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼、环虫酰肼的重要原料;在医药方面,还可以用来合成前列腺类药物、糖尿病性神经性药物、肾病药物、视觉紊乱药物、动脉硬化药物等;材料上可以用来合成阻燃剂和提高聚氨酯硬化速度,缩短脱模时间;此外高质量的产品还可以用来合成液晶材料[1-4]。

目前,工业规模上,3,5-二甲基苯甲酸主要是以大量冰醋酸作为溶剂,在金属钴的催化下,使用氧气氧化来进行制取。醋酸作为溶剂,必须采取耐酸材质,成本较高[1-3]。2002年,陆守纯[5]不采用任何溶剂,直接使用1,3,5-三甲苯,在金属钴催化,氧气氧化获得3,5-二甲基苯甲酸。此法,不使用醋酸作为溶剂,没有设备腐蚀问题,但是温度波动大,反应较慢,反应需要一定的压力,操作不便。

针对现有的工业化工艺存在的问题,根据对于该反应的理解,我们设计了一种简便快捷、引发迅速、易于自控、反应平稳、常压氧化的无醋酸通用氧化工艺。该工艺适用于但是不限制于3,5-二甲基苯甲酸的合成。

1 实验

1.1 试剂与仪器

1,3,5-三甲苯、氧气均为工业品,双十烷基二甲基溴化铵、氯化钴、环烷酸钴、硝酸钴、醋酸钴、四丁基溴化铵、乙酸丁酯、氢氧化钠、盐酸等均为分析纯。

液相色谱仪:岛津20AT,安捷伦4.6um*250mm C18柱。

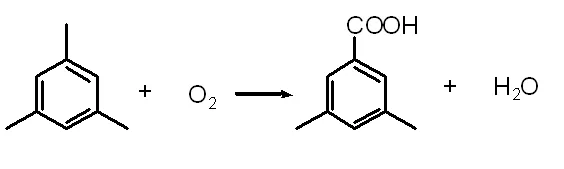

1.2 合成原理

1.3 合成步骤

1.3.1 3,5-二甲基苯甲酸的制备

在具有机械搅拌的2000mL四口烧瓶中,加入600g 1,3,5-三甲苯、120g乙酸正丁酯、多聚甲醛1.2g、醋酸钴0.34g、双十烷基二甲基溴化铵0.26g,搅拌,加热至内温120℃,轻微回流,物料变为绿色,通入氧气进行氧化,流量0.2L/min,大约10~15min,反应引发成功,维持回流,引发稳定10min后移除加热,自身放热可以维持继续反应,实时监控进出气流量和反应温度情况,反应过程中,物料颜色由绿色,变为深绿、黄色、黄棕色,最后变为红棕色,一般反应时间约4h,当发现反应温度下降、氧气吸收明显变少时,即为反应终点。反应完毕,降至室温,过滤,滤饼黄色,使用乙酸丁酯洗涤,烘干;滤液红棕色,减压蒸馏回收三甲苯和乙酸丁酯,反应引发后,套用至下一批氧化过程中。

1.3.2 3,5-二甲基苯甲酸的提纯

步骤一:

抽滤所得滤饼,加入180g甲醇,加热回流2h,降至室温,搅拌1h,过滤,烘干,得到类白色98%以上含量的3,5-二甲基苯甲酸,收率45%。

步骤二:

甲醇滤液使用氢氧化钠的甲醇溶液中和,搅拌,澄清后,取上清液LC检测,当发现5-甲基-1,3-苯二甲酸含量约3,5-二甲基苯甲酸的5%时,过滤,浓缩,获得的粗品并入步骤一方法处理。

步骤三:

回收完三甲苯和乙酸正丁酯的滤液中,依然含有10%~12%的酸,使用300mL三甲苯溶解,加入10%氢氧化钠溶液搅拌洗涤,分液,有机相浓缩回收三甲苯后,废液废弃;水相使用10%盐酸中和,检测水相中3,5-二甲基苯甲酸含量到5-甲基-1,3-苯二甲酸含量10%左右时,抽滤,滤饼并入步骤二处理。

1.3.3 3,5-二甲基苯甲酸的液相色谱检测方法

岛津20AT液相色谱仪、安捷伦4.6um×250mm C18柱。

甲醇∶水(0.1%磷酸)=6∶4,1.0mL/min。

2 结果与讨论

2.1 催化剂配比对于酸合成的影响

金属钴盐作为催化剂,在该反应中不需要太大的量。在具体操作过程中,我们发现0.02%~1.00%质量比的钴盐起到的催化效果类似。考虑到催化剂在使用过程中,存在一定的失活,一般情况下,加入量稍多一些。催化剂失活的原因,主要是在催化循环中,三甲苯氧化过度,生成二酸、三酸,甚至打开苯环,最后生成不溶性钴盐,比如草酸钴等。

具体操作过程中,我们发现具体何种种类的金属钴盐或采用配位方式结合的钴,比如乙酰丙酮钴,只要溶解情况类似,反应过程中的表现都类似。

2.2 其他配料对酸合成的影响

乙酸正丁酯的作用主要是加速反应进行,同时控制反应温度基本恒定在最佳温度区间。在具体操作过程中,我们发现温度低于110℃,反应速度太慢;温度高于130℃,副反应太严重;乙酸正丁酯的沸点正好可以做到控制反应温度得当,同时发现乙酸正丁酯可能也参与氧化反应,其量是被消耗的。在使用其他沸点相近的物料,比如正辛烷代替乙酸正丁酯后,我们发现反应速度明显下降。

多聚甲醛作为该反应的引发剂,具体操作过程中,可以使用乙腈代替,效果类似,考虑经济成本,使用多聚甲醛更好一些。反应一旦引发,会快速进入稳定自持阶段,引发剂使用量不必过多,一般来讲,0.2%已经足够。更多的引发剂,虽然没有不利影响,却没有必要。

含溴长链季铵盐的作用主要有两个:一是相转移催化作用;二是该反应需要同时采用醛和溴作为引发剂。季铵盐的使用量同样不必过多,0.05%左右即可。

3 结论

以1,3,5-三甲苯、金属钴盐和氧气为原料,制取3,5-二甲基苯甲酸具有可行性,代表着清洁生产的方向,具有一定的参考价值。