古筝演奏技术之“摇指”及其运动方法

2019-04-12文/李军

文/李 军

引言

古筝是一件古老的民族乐器,形成流传于秦地(主要是陕西、甘肃一带)盛行于隋唐。随着历史的变迁,流传到全国及亚洲不少地区。

在古筝的演变发展中,不同时期的演奏技巧和乐曲都有其独特的演奏方法和表现意义。在古筝众多的演奏技巧中,摇指是极具表现力的演奏手法之一,也被视为较难掌握的指法之一。

一、古筝摇指的种类及介绍

古筝摇指多种多样。从关节上区分,有大指小关节摇和大指大关节摇;从手指上区分,有食指摇、中指摇、多指摇;从支撑点上区分,有悬手摇、扎桩摇;从运动部位上区分,有前臂运动摇、腕部运动摇;从双手摇指上区分,有右手摇指、左手摇指、双手摇指。

随着时代一步步的发展,现代古筝乐曲对演奏技巧特别是摇指技巧有了更多的要求。纵观近40多年来古筝摇指的发展历史,由传统的山东小关节托劈摇指和河南的大关节托劈摇指,发展到压腕摇指(食指摇、中指摇、多指摇),再发展到扎桩摇指(压腕摇、提腕摇),最后发展到悬腕摇指,包括压腕摇与提腕摇,摇指技法的发展经历了从传统单一的方法到现代多种多样方法并存的过程。多样化的摇指技法,使得古筝练习者在诠释乐曲时,可根据乐曲内涵和表现力自由选择与之相应的方法,从而达到最好的演奏效果。

古筝中“摇指”的演奏是非常多变的,筝曲流派或是演奏者具体情况等直接决定摇指方法的选择。

下面是几种常用的“摇指”:

(一)大指摇

大指摇是最为普遍常用的一种,以大指为触弦弹奏主体,食指在旁轻捏固定大指,腕部压低,其他手指放松保持弧形状态。通过大指快速连续弹弦,达到音色连贯统一的目的。大指摇根据不同流派和演奏的要求还可分为扎桩摇、悬腕摇、快速托劈摇。

1.扎桩摇。跟大指摇基本相同,但以小指作为支撑点。通过小指作为支撑点放在所要弹奏琴弦的前梁底部,手型保持放松自然,以食指捏紧大指的力度来调节“摇指”音量大小。

2.悬腕摇。悬腕摇是现今“摇指”中最为灵活的一种,完全用手腕的控制和力量来完成“摇指”。它的优点体现在悬腕摇不再需要支点,这样它的演奏范围和演奏灵活度都有了很大提高,它的基本演奏方法和扎桩摇相同。另外悬腕摇的摇动方法也与其他“摇指”有所不同,一般的“摇指”都是以一个支点为中心左右快速摇动,而悬腕摇在没有支点的情况下,以手腕的上下快速摇动使音色连贯统一。悬腕大指摇也是本文接下来要详细介绍的一种摇指技巧。

3.快速托劈摇。以大指的指根关节拨弦,即以拇指与手掌的连接处为动点,带动全指运动,在弹奏时大指和其他手指呈支撑状态,保持弹奏时的自然放松手型。

(二)食指摇

食指摇是一种传统的“摇指”技巧,它主要以食指作为触弦弹奏主体,大指轻捏在食指义甲底部第一关节处,这样可以使食指稳固并增加辅助的力量来增强“摇指“时的力度和稳定度,从而使摇出的音色更加稳固、连贯、流畅。

(二)扫摇

扫摇是一种现代创作曲中常用的“摇指”方法,它的出现是现代技法快速创新的一种代表,扫摇在音乐表现中有着更具特色的含义。扫摇是大指摇和扫弦的结合,手型在演奏中保持悬腕摇的姿势,在摇的同时加上中指或无名指的扫弦,在手胞的快速摇动中利用惯性保持大指摇和中指的扫弦的均匀度。

(三)双指摇

是在“摇指”演奏中同时利用两种摇法的结合型,摇时大多用大指和食指同时在不同的琴弦上演奏。双指摇有扎桩摇和悬腕摇两种,在演奏中手指关节自然弯曲保持不动,其余三指自然放松,弹奏时基本利用手腕力量带动大指和食指摇动。

二、古筝悬腕大指摇的演奏技巧及摇指音色构成

(一)古等悬腕大指摇的演奏练习技巧

古筝右手悬腕大指摇是古筝的一种音色较美、表现力最强的一种演奏技法,但却是演奏技法难度最大的一种。其发端于20世纪90年代初,由中国音乐学院李婉芬教授首创。

悬腕提腕招音色美且通透,它的最大优点在于手臂完全处于自然放松状态,摇指与其他指法弹奏衔接自如,可以在快速弹奏中随意穿插摇指。缺点是入门较难,用力的准确度较难掌握。

目前,筝界因为悬腕大指摇技法不同、地域不同,演奏是有着细微差别的,主要体现在带动拇指摆动的部位上。它有两种表现形态:一种是拇指、食指合捏假指甲,以腕为轴心带动拇指在弦上快速反复托、劈;另一种是食指侧面顶住大指弹片,以腕、肘组合带动拇指在弦上快速反复托、劈。

无论哪种摇指技法,都是为了便于发力和使弹奏声音圆润而有延展性,要求手型与弹琴的手型一致(指和食间的形状应如龙眼、手腕略高于掌关节,指尖用カ,触弦点在指甲的二分之一处,腕部作45度斜线摆动,着力点以集中在食指和大指第一关节为宜。弹托时需要大指用力顶住弹片,过弦要让手腕给点儿劲;弹劈时需要食指用力顶住弹片,过弦也要让手腕给点儿劲。弹托和劈两个声音的力度速度要像钟摆一样均匀,这样的快速才有频率。演奏时应注意悬腕摇时大指和食指的第一关节不能动,否则会影响发力。手臂一定要放松,手腕略高于手背,手指与琴面成90度直角,手掌与琴面平行,以大拇指上义甲的横切面触弦,触弦要准确、快速、清晰。

此外,悬腕大指摇与扎柱摇有所不同:扎桩摇与压腕摇的基本要领一致,所不同的是,它不是以整个手腕作为支点而是用小指作为支架放在所要弹奏琴弦的前梁底部,弹奏时需要注意放低手腕,在初期练习中拇指劈时,需打在下面一根琴弦上以起到一个稳定的作用,托指时稍加一些力但无需靠弦,如托时也靠弦的话会影响指法的灵活性。所以悬腕摇明显要比支腕摇和扎桩摇方便、自然。悬腕摇不需要任何支撑,完全靠手腕的控制和力量来完成摇指,这种摇指摆脱了和支腕摇和扎桩摇的局限,可以完成自前岳山到码子之间任何地方音色的要求,十分灵活。

训练右手悬腕大指摇,首先应明确要领,做到托与劈力度均衡一致。一般情况托比劈的力度自然要大,劈返回时不好使劲,会觉得有阻力,所以,要手腕多给一些力。在练习时要时刻注意手型的变化,发现变形要及时调整,尽量坚持每次5分钟的训练。如果在摇指的过程中感到小臂疼,可以把力度稍微放弱一点儿,调整到觉得不疼了就马上加大力度摇。触弦训练过程中不能用蛮力,必须注意放松,始终做到大臂自然下垂,小臂呈水平状态,方可使音色绵长而有透明度。运用大臂与小臂的巧劲,配合指类和手腕发力,余音的长短取决于力度的大小与手腕放松的程度。如果演奏悬腕大指摇时不放松,不保持手型,肘关节翘得过高,手脑压得过低,就会阻碍发力,使得声音拙而无弹性。

(二)古筝悬腕大指摇音色构成

构成摇指不同音色的要素主要有:点、面、角、速、力。

1.点:包括弹奏的触弦点和着弦点。

(1)触弦点:是指在古筝的有效弦长中、手指与琴弦接触的位置。在古筝的有效弦长中,有两个基本的触弦点,这两个点上的发音有着明显的音色区别,它们也是古筝演奏中常规使用的两种音色效果。这两个基本的触弦点,一个是在距离前岳山约一寸的位置,与前岳山的方向基本上是平行的,前后呈一条直线。在这个点上弹奏发音,音色明亮、坚实,古筝的旋律声部多在此触弦点演奏。另一个是在各弦的前岳山与该弦琴码之间1/2处的位置,与琴码的方向基本上是平行的,前后呈一条斜线。在这个点上弹奏发音,音色柔和、绵长,古筝的伴奏声部或为了变化音色时多在此触弦点演奏。

(2)着弦点:是指弹片或指尖弹奏时与琴弦接触的深浅。一般的要求是,手指上戴的弹片着弦点应在弹片顶端至胶布的上方一半,这样的着弦深浅较为适宜,发音饱满。如果过浅,只用弹片的顶端部分,发音就会显得单薄、虚浮;反之如果过深,使胶布着弦,发音则会显得迟钝、噪音多。

2.面:包括弹片的正面和反面。

(1)正面:弹片的正面是指不靠指肉的一面。弹奏古筝时,手指的运动方向以向手心方向发力为主,在这一运动方向时弹片触弦的一面(即所讲的正面)是使用最多的,由正面弹弦发出的声音构成了古筝的基本音色。

(2)反面:弹片的反面是指靠指肉的一面。做为正面弹弦的对称反弹来回发音。由于古筝弹片戴法的原因,反面弹弦的发音总是不易控制,很少单独去用,在与正面弹弦配合时,也往往以其它手指对其给予辅助(如顶住弹片)来达到声音的统一。

3.角:指弹片触弦时与琴弦之间形成的角度。

(1)斜下方:弹弦各指向所弹各弦的斜下方(向内或向外)方向用力发音。以这种角度弹弦,弹片对琴弦自上而向斜下方形成了一定的压力之后发音,声音相对坚实有力、颗粒性强。大指扎桩摇时所用的“劈”即是向琴弦内侧斜下方的角度弹弦。

(2)平行:弹弦各指与所弹各弦呈平行方向(向内或向外)用力发音。以这种角度弹弦,弹片对琴弦是横向用力,压力相对减弱(如连托、连抹等),声音较为平缓用在某一指法连续使用时使得音与音之间更为连贯。大指悬手摇时一般都以平行的角度弹弦。

(3)斜上方:弹弦各指向所弹各弦的斜上方(向内或向外)方向用力发音。大指扎桩摇时所用的“托”即是向琴弦外侧斜上方的角度弹弦。古筝的其它指法以这种角度弹弦,弹片对琴弦自下而向斜上方提起,典型的发音效果会有两种:一种是类似于拉弓射箭的弹法,手指将琴弦向斜上方提起,利用反弹力放开该弦,发出饱满、浑厚的音响效果;另一种则在向斜上方提起时,以有利于最弱的力度弹弦来产生飘逸、纤巧的音色。

4.速:指弹弦时的速度。分为手指预备产生的速度和手指不预备产生的速度。

(1)手指预备产生的速度:弹弦发音之前,手指在琴弦上有一个停留的过程来进行预备,弦的速度也随之被缓冲,发音相对徐缓、柔和。使用摇指演奏弱起的旋律时一般会用这种预备的方法。

(2)手指不预备产生的速度:手指弹弦时在弦上没有预备过程,而是在触弦的同时发音,直接发力的动作带动弹弦的速度,声音较为率直、明亮。使用摇指演奏激情的旋律时大多会用此法。

5.力:指弹弦时的力度。由于发力源和发力动作的不同,力度的大小也相应会

有多种变化,大致的分类有:

(1)大臂动作带动的力度。

(2)小臂动作带动的力度。

(3)手腕动作带动的力度。

(4)大关节动作带动的力度。

(5)小关节动作带动的力度。

摇指时的力度与演奏动作的大小通常是成正比的,从身体动作带动到小关节动作带动。摇指的力度变化一般是呈递减趋势。

三、悬腕大指摇在作品中的体现和运用

右手悬腕大指摇能使乐句作为一条主旋律来表现,较之其它大指摇技法具有明显的优势,而且其音色与弹奏的音色能保持一致,在具体的作品运用中这一点显得尤为突出。右手悬腕大指摇,适应于不同类型和风格的筝曲,而且不受摇指触弦位在岳山或在琴码处等影响,不论是长摇加弹奏,还是双手摇都能够比较理想地实现随音色的变化而变化。

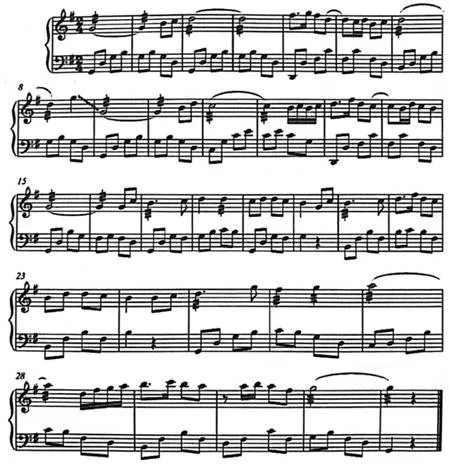

在《西域随想》中,有一段小快板的右手长摇加弹奏:

该曲小快板的长摇加弹奏不能使长摇的音占用到后面单音的时值,而且长摇连接弹奏时注意音色应和弹的音色统一。衔接的过程要自然,如果带有音头演奏摇指会更加好听,也会更像新疆少数民族的曲调风格;句尾的摇指要做渐弱处理,休止符弱起小节的弹奏应突出新疆舞热情奔放的特点。

悬腕大指摇在音乐作品中的运用,保持古筝演奏时乐音时值的充分和音乐的连贯摇指技法的发展,使古等在表现音符上实现了由“点”到线”的转变,较好地弹奏出长音效果。成功地表现出乐曲的内容与情绪,丰富古筝的表现力。这种创新的右手悬腕大指摇演奏技法,是更好地体现古筝乐曲表现力的重要保证。悬腕大指摇具有较大的灵活性,习筝者自如地使用就能完美地彰显筝曲的“神韵”,充分激起听众的共鸣。右手悬腕大指摇能恰到好处地体现乐曲风貌,使演奏达到较高的艺术境界。右手悬腕大指摇的力度适中且音色可以自由变化。

结语

对于古筝演奏者来说,只有打下良好的基础,才能灵巧自如地演奏韵味独特的传统筝曲和技巧复杂的现代筝曲,才能恰到好处地体现原曲原貌。随着现代派创作筝曲的不断增多,摇指特别是悬腕大指摇的发展空间会越来越广阔。我们应充分认识到它的优势和重要性,与此同时,还应站在课程的理论高度科学地对它进行剖析、分解,启发练习时的主观能动性,注重科学借鉴其它乐器的摇指经验,不但让自己而且让更多的习筝者学会、学好古筝摇指,为继承弘扬古筝的传统艺术之路做出贡献。