种植密度对玉米生理特性和产量构成的影响

2019-04-11赵玉廷

赵玉廷

(安徽省创富种业有限公司,安徽合肥 230031)

玉米是现在世界上三大经济作物之一,随着世界人口的不断增加及世界粮食产量的增速变缓[1],人们在生产实践中不断探索玉米产量提高的方法,发现适宜的种植密度是玉米实现高产和超高产的重要措施之一[2]。国内外专家在种植密度上作了大量研究。史向远等[3]研究表明,在山西旱地条件下,在4.5万~7.5万株/hm2种植密度下,先玉335的产量随着种植密度的逐渐增加呈先增加后降低的趋势。Duvick D N[4]研究指出,美国在1930—2000年玉米品种的单株生产力差异不显著,近几十年来,美国玉米单产的增加近80%是通过种植密度的增加而实现的。通过前人对玉米种植密度的大量研究可以看出,在最适的范围内,产量最高,如果密度过高,产量也会降低。玉米高产、稳产和优质是粮食安全的重要保障[5-6]。该试验分析了种植密度对叶绿素相对含量、光合有效辐射、透光率和产量构成因素及产量的影响,以期为玉米的大面积推广种植提供理论基础。

1 材料与方法

1.1试验材料与设计供试品种迪卡638由安徽科技学院玉米课题组收集提供。

试验于2016年6—10月在安徽凤阳雷达山种植基地进行。试验采用裂区设计,设3个密度处理:a(5.25万株/hm2)、b(6.00万/株hm2)和c(6.75万株/hm2),3次重复,行距60 cm,株距分别为31.7、27.8、24.7 cm,小区宽3.6 m,长6.7 m,小区面积24.12 m2,6行区。

1.2测定项目和方法

1.2.1叶绿素含量(SPAD)的测定。运用浙江托普仪器有限公司生产的植物营养测定仪TYS-4N型分别在玉米拔节期、抽雄期、吐丝期、灌浆期、成熟期的晴天上午10:00至下午14:00,在迪卡638各生育时期选取5个代表性植株在其穗位叶进行标记测定,每次测定均选择被标记植株上的被标记的叶片。3次重复,求叶绿素相对含量的平均值[7]。

1.2.2光合有效辐射(PAR)和穗层透光率的测定。按吕丽华等[8]的测定方法于玉米抽雄期、吐丝期、灌浆期、成熟期晴朗天气的上午10:00至下午14:00,用植物冠层分析仪ACCUPAR model LP-80测定穗层透光率。在行间按对角线方式测定,每隔2株进行测定并对测定后的植株进行标记,各个时期测定的植株均为标记植株。其中自然光强记为I0,穗部光强记为I1,重复测量15次,计算结果取其平均值[8-9]。透光率的计算公式如下:

透光率(Light transmittance rate)=I1/I0

1.2.3玉米产量构成计产。玉米完全成熟后,全区收获测产,并对全区玉米进行考种。按平均称穗法,选出具有代表性的20个果穗,手工脱粒并分别称取籽粒重和穗轴重,计算出籽率。同时测定穗长、穗粗、穗行数、行粒数、粒重等产量构成要素。

1.3数据处理与分析采用DPS7软件用LSD法对数据进行显著性检验分析。利用 Excel 2007软件作图和进行平均值处理。

2 结果与分析

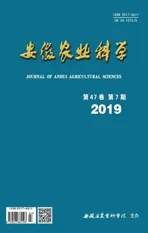

2.1种植密度对不同生育时期SPAD和叶N含量的影响图1表明,迪卡638在3种密度处理下叶绿素含量随开花后生育期的推移呈先上升后下降的趋势,且抽雄期>吐丝期>灌浆期>成熟期>拔节期,在b处理条件下抽雄期叶绿素含量达到3种处理条件下的最高值。不同密度处理下叶绿素含量变化趋势存在差异,b、c处理间差异不显著,与a处理间差异显著。

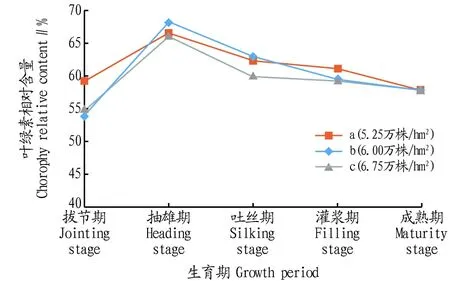

由图2可看出,迪卡638在3种处理条件下叶N含量随着玉米生育进程推进呈先上升后下降的趋势,且不同密度处理下叶N含量变化趋势也存在差异,b、c处理间差异不显著,与a处理间差异显著,叶绿素相对含量和叶N相对含量随着生育期的后移呈正相关。叶N含量在抽雄期值最大,且b处理叶N含量大于处理a和c,叶N含量差异幅度分别为13.7%、20.3%、16.3%。

图1 密度对不同生育时期叶绿素相对含量的影响Fig.1 Effects of density on chlorophyll relative content at different growth stages

图2 密度对不同生育时期叶N含量的影响Fig.2 Effects of density on leaf N content at different growth stages

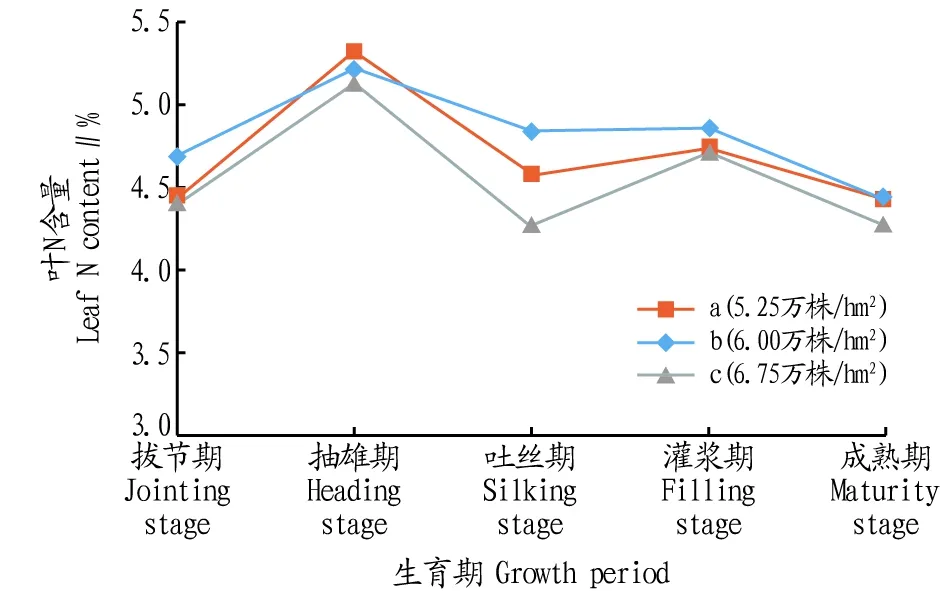

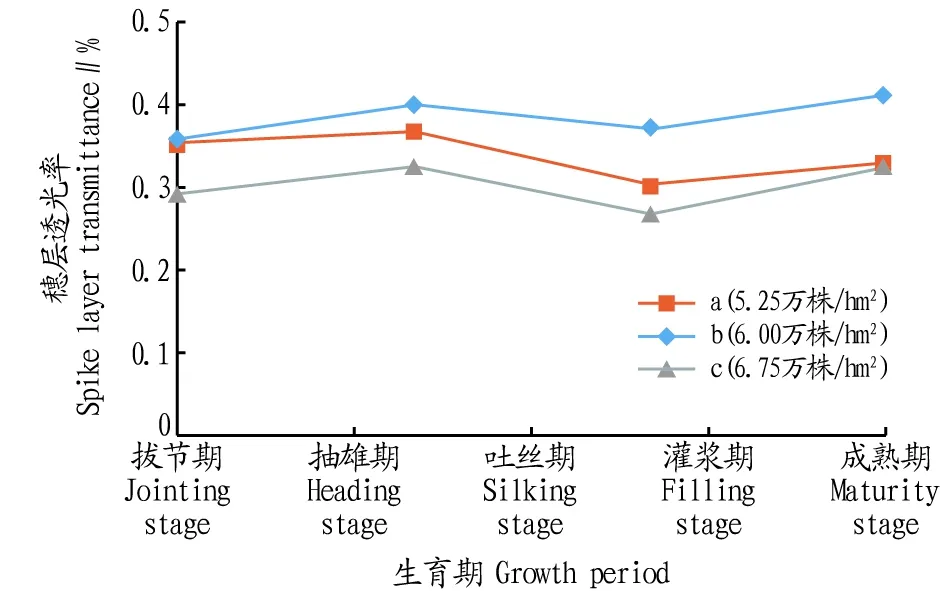

2.2种植密度对不同生育时期PAR和穗层透光率的影响图3中PAR的走势随着生育期的后移,呈现先下降后上升的趋势。图4中穗层透光率总体上呈上升的趋势。且2个图中随着种植密度的增加,PAR和穗层透光率在各个生育时期都表现出种植密度越大数值越小,PAR和穗层透光率与种植密度呈现负相关。图3~4表明,吐丝期、灌浆期和成熟期迪卡638的PAR在3个处理间差异显著,a>b>c,差异幅度为24.4%、17.3%、16.8%;透光率在3个处理间差异显著,a>b>c,差异幅度为21.6%、9.58%、20.68%。抽雄期迪卡638的PAR在3个处理间差异显著,b>a>c,差异幅度为20.2%;透光率在3个处理间差异显著,b>a>c,差异幅度为14.1%。

图3 不同生育时期不同密度下光合有效辐射走势Fig.3 Trend of photosynthetic active radiation at different growth stages and densities

图4 不同生育时期不同密度下穗层透光率走势Fig.4 Trend of spike layer transmittance at different growth stages and densities

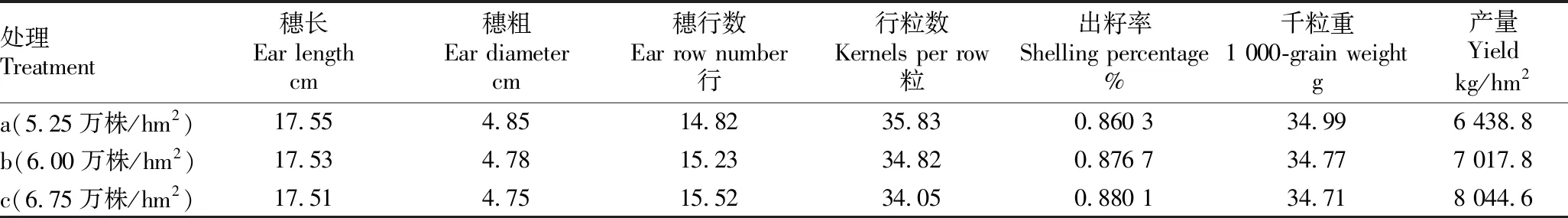

2.3种植密度对产量性状的影响由表1可看出,随着种植密度增加,迪卡638的穗长、穗粗、行粒数、千粒重下降,穗行数、出籽率和产量上升。迪卡638的产量在c处理密度(6.75万株/hm2)下达到最大值8 044.6kg/hm2。在3种密度处理下,产量差异显著,表现为处理c>处理b>处理a,差异幅度为24.9%。

3 讨论

3.1种植密度对不同生育期对SPAD和叶N含量的影响该研究表明,迪卡638在3种密度处理下变化趋势是叶绿素含量随着生育进程的推进均呈现先上升后下降的趋势,该品种的叶绿素含量最大值出现在b处理的抽雄期,与前人研究存在差异,可能与试验材料差异有关,即叶绿素含量变化趋势与生育期相关。叶N含量与叶绿素相对含量呈正相关,说明叶N含量是衡量延缓叶衰老的一个重要参数。

表1 密度对迪卡638产量性状的影响

3.2种植密度对不同生育期对PAR和穗层透光率的影响迪卡638在不同密度下的PAR和穗层透光率均随着生育期的推进,呈现逐渐下降的趋势。不同种植密度下的PAR和穗层透光率有一定的相关性。随着密度的增加,在一定范围内,低密度透光率高,高密度透光率低。

3.3种植密度对玉米产量性状构成的影响该试验结果表明,在不同密度处理下迪卡638穗行数和出籽率呈增加的趋势,行粒数、穗长、穗粗、千粒重下降,穗行数和行粒数差异显著,表现为处理c>处理b>处理a,差异幅度分别为4.72%、5.23%,出籽率不显著。随着种植密度的增加产量也增加,在c处理密度下达到最大值8 044.6kg /hm2。在3种密度处理下,产量差异显著,表现为处理c>处理b>处理a,差异幅度为24.9%。

4 结论

前人研究表明,不同作物群体冠层结构对光的吸收能力不同,光合产物的积累量也不同,合理的冠层是构建高产群体的前提基础[10-11]。随着种植密度的增加,群体叶面积指数、干物质积累和冠层光截获量均呈现增高的趋势[12]。该研究表明,不同密度下的PAR和穗层透光率均随着生育期的推进,呈现逐渐下降的趋势,只有在最适当的密度范围下,才能获得更多的产量。从大多数的研究来看,叶绿素含量与叶片光合机能大小具有密切关系,而且与光合速率呈现正相关[13]。叶绿素含量随种植密度的增加有所下降,中上部叶片间差异显著。

种植密度会对穗长、穗粗、行粒数、穗粒数和产量产生影响,因此,合理密植是提高产量的重要举措。密度过高,群体透光率低,密度过低,叶面积指数低。在该试验5.25万~6.75万株/hm2条件下,迪卡638的种植密度与产量呈正相关,其在淮河以北地区的最佳种植密度为6.75万株/hm2。