超高速激光半主动末制导炮弹射击效力分析

2019-04-11冀志轩倪庆杰曹成壮

韩 宇,关 帅,冀志轩,倪庆杰,曹成壮,杨 莹

(1.海军驻沈阳弹药专业代表室,沈阳 110045;2.辽沈工业集团有限公司,沈阳 110045)

激光半主动制导炮弹作为信息化弹药中较早投入战场使用的武器之一,在美、俄等军事强国的作战体系中已经形成了较为完善的作战体系。从1972年美军投在河内的第一枚激光制导炸弹开始,到2003年的伊拉克战争,激光制导技术逐渐成熟。美军M712“铜斑蛇”炮射激光制导炮弹,可覆盖3~16km的目标,目前仍是美国陆军唯一配备的制导炮弹;在此基础上,美国海军开发的127mm“死眼”,通过增程技术,将射程提高到55.5km,CEP(圆概率误差)为16m;俄罗斯155mm/152mm红土地系列是与美国铜斑蛇对应的激光半主动制导炮弹,通过两次技术改进,将其射程从20km提高到26km。并且成功解决了激光半主动制导炮弹需要长时间激光束照射的问题,有效的降低了自然和人为因素的干扰[1-4]。

对舰炮用激光半主动末制导炮弹射击效力分析研究和超高速舰载火炮武器系统都处于初步阶段,解决制导炮弹小型化、抗高过载、电磁兼容以及弹炮适应性等关键技术,可以将弹炮炮口初速提高到2500m/s,可以实现高达300km有效射击距离。本文结合舰炮用激光半主动末制炮弹的工作原理,建立射击效力分析模型并进行仿真计算,为下阶段装备研制和信息保障提供可靠计算参数。

1 激光半主动末制导炮弹弹道模型

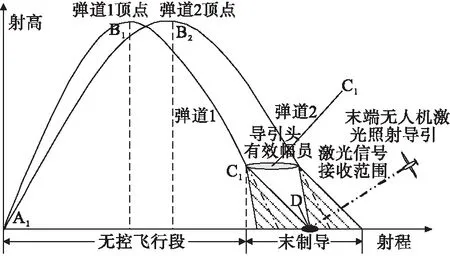

我国部队使用的激光半主动制导空地导弹都已经实现了对陆地目标(如装甲车辆、坦克)的精确打击。但由于海战场作战环境恶劣,目标激光指示操作难度大,再加上海面对激光的散射、阳光对信号的干扰等因素,因此,舰炮用激光半主动末制导炮弹主要用于对岸/岛礁射击。与陆军相比,舰炮用激光半主动末制导炮弹在作战时最大的区别在于激光的目标指示。陆军可以通过单兵手持设备等方法为炮弹进行引导,而海军可以通过飞机等方式进行短时间激光照射。因此,海军与陆军使用的激光半主动制导炮弹需要在外弹道模型上有较大不同,由于陆军对目标照射时间长,炮弹在滑翔增程阶段就可以不断通过激光反射形成修正指令,对弹道进行调整,修正将持续至距目标约600~20m,如图1所示。图1中,A点为炮弹发射点,B点为导引头开始工作的起点,C点为惯性制导段终点,D点表示命中目标点。

海军使用的激光半主动末制导炮弹,在弹道末端可以提供1~3s的激光目标指示,在炮弹增程修正过程中无法进行更丰富的激光信号反馈。

图1 陆军用激光半主动制导炮弹外弹道模型

因此,舰炮用激光制导炮弹采用末制导技术,具有更好的经济性。其外弹道模型如图2所示。

图2 舰炮用激光半主动末制导炮弹外弹道模型

图2中,A1点表示我方舰艇炮口位置,B1和B2表示能够命中目标时的弹道顶点区间,C1表示的区域为激光导引头的有效工作幅员,D表示弹丸命中目标点。

舰炮用激光半主动末制导炮弹的外弹道主要分为两个部分,前半部分与常规动能炮弹类似,属于无控飞行阶段,通过火药燃烧的常规发射方式,或采用电磁轨道发射方式,通过接收远程目标指示信号,进行射击诸元解算,将弹丸射向目标附近高空区域。当弹丸到达导引头有效搜索幅员区域内时,末端无人侦查飞机或地面单兵手持的激光目标指示设备开机,对目标进行照射。通常情况下,激光半主动末制导炮弹的开机距离为2~3km,攻击时间大约在3~5s之内。短时间的激光目标指示,可以有效避开敌方警戒,减少自然或人为因素对激光目标指示终端进行干扰和破坏,但由于采用无控飞行弹道,激光对目标照射时间短,在很大程度上会降低制导炮弹的命中精度。

将导弹的运动模型、姿态动力学模型、姿态运动模型、力和力矩模型以及几何关系模型等方程带入六自由度弹道模型中,建立制导炮弹总体模型。

2 射击效力分析模型建立

由于舰炮用激光半主动末制导炮弹的外弹道轨迹主要分为两个阶段,因此可以将其命中率的计算分为两个部分,第一部分是非制导段命中概率的计算,第二部分是制导段命中概率的计算。总概率P为:

P=P1×P2

(1)

式中:P1表示非制导段的命中概率;P2表示制导段的命中概率。根据激光半主动末制导炮弹作战原理,制导段的命中概率主要受到照射系统(即终端激光目标指示器)正常工作的概率P3、信息失真率P4、信息错判率P5、机械故障率P6及导引头自导精度P7的影响,因此可以将舰炮用激光半主动末制导炮弹的射击命中概率概括为

P=P1×P2=P1×P3×P4×P5×P6×P7

(2)

2.1 非制导段射击模型分析

如图1和2所示,制导炮弹在非制导阶段的飞行属于无控段飞行,非制导阶段可以看作是常规炮弹对激光导引头有效工作幅员的射击过程。有效工作幅员并不是一个在海平面上的区域,而是具有一定高度的水平区域,其高度为

Hf=D1×sinθc

(3)

式中:D1表示导引头开机距离,即导引头能够接收到激光指示器照射在目标上的信号的有效距离;θc表示弹着落角。通常情况下,激光半主动末制导炮弹的有效工作幅员大小是固定值。为方便模型建立和仿真计算,可以将非制导段的射击转换为对投影在地面上的虚拟工作幅员区域,并参考文献(5)中舰炮武器系统对海/岸滩目标射击效力分析的方法,进行非制导段命中概率的计算。

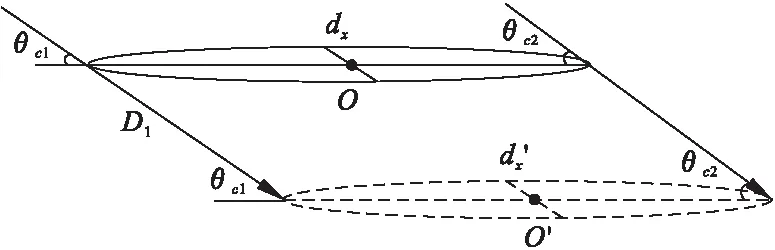

图3和图4分别表示激光半主动末制导炮弹导引头的实际有效工作幅员在弹着方向和纵深在地面的投影。

图3 有效工作幅员在弹着纵深上的投影

图4 有效工作幅员在弹着方向上的投影

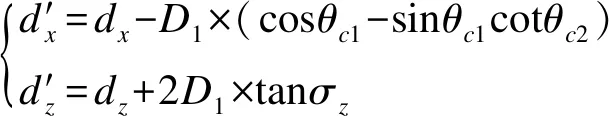

图3和图4中,O和O′分别表示导引头的实际有效工作幅员和其在地面上投影的虚拟有效工作幅员;θc1和θc2分别表示弹着在虚拟工作幅员近端和远端处的落角,由于末制导阶段距离较近,弹丸从实际有效工作幅员的近端和远端处可看作是沿直线落入地面虚拟有效工作幅员的近端和远端,根据文献[6]中对弹道和弹道函数的计算分析,可知θc2>θc1;σz表示弹着方向散布均方差。可以计算出投影在地面上的虚拟有效工作幅员面积。

(4)

因此,可以计算舰炮用激光半主动末制导炮弹在非制导阶段的命中概率为

(5)

式中Ex、Ez表示舰炮实施瞄准射击时方向和距离上的散布概率误差。

2.2 制导段射击模型分析

激光半主动末制导炮弹的命中精度与制导段的导引成功率有很大关系,照射系统正常工作的概率P3,不仅取决于导引头对激光反射信号的接收能力,还和敌方干扰、火力干扰、目标激光指示设备工作情况有十分密切的关系;影响信息失真率P4的主要因素是目标状态、天气状况以及烟雾干扰,对运动目标进行激光指示的信息失真率要低于固定目标,天气状况可以粗略分为天气晴好、薄雾和浓雾三种情况,烟雾干扰也可以按照干扰强度等级分为强、中、弱;信息错判率P5分为正常情况、电子干扰情况以及有强激光干扰情况;机械故障率P6通常是一个固定比例[7-9]。

而影响弹丸自导精度的主要因素是导引头制导圆概率误差(CEP),通过解析法计算出制导精度P7为

(6)

式中:am和bm表示目标尺寸;Em表示导引头制导精度;xm和zm表示投影尺寸。

因此,制导阶段的命中概率

P2=P3×(1-P4)×(1-P5)×(1-P6)×P7

(7)

3 仿真计算

由于末端目标激光指示对运动目标进行激光照射难度大,且易被敌方发现,因此,水面舰艇采用激光半主动末制导炮弹射击,以地面固定目标为主,如军事建筑、炮兵阵地、战壕。本仿真基于舰炮远端目标指示系统提供的位置信息,将此目标位置信息作为激光导引头有效工作幅员中心,进行射击诸元解算。并且在不考虑导引头抗过载以及电磁兼容的情况下,将弹丸初速提高到2500m/s,对300km的固定目标进行射击效力分析计算和仿真。位置信息如下。

(2)火控系统精度:距离散布均方差σx=2.5mrad,火控系统方向散布均方差,瞄准时高低瞄准误差的概率误差Eφn=2.5mrad,瞄准时距离瞄准误差的概率误差Eβn=2.5mrad,发射n发命中一发的概率以0.9进行计算。

舰炮用激光半主动末制导炮弹对岸目标射击效力分析如表1所示。

表1 对岸目标射击效力分析

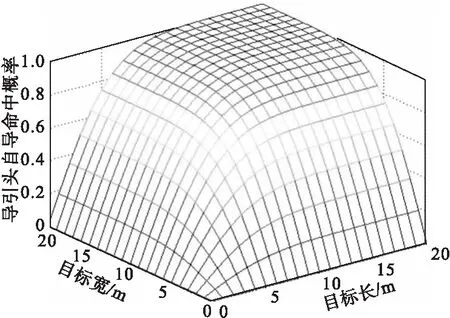

从表1中可以看出,对于中大型目标的命中概率基本相同,主要是因为给定的初始目标位置信息决定了制导炮弹非制导阶段的命中概率P1,由于在此假设的导引头有效工作幅员为2200m×1000m的椭圆形区域,足以覆盖给定的所有目标,而制导阶段的影响因素也基本不变,因此整体命中概率P也基本相同。图5为自导命中概率与目标半长、半宽的关系。

从图5可以看出,当目标尺寸小于5m×5 m时,导引头自导能力低于50%;当目标尺寸大于20m×20m时,导引头自导能力趋近于100%。相对于原来炮射普通榴弹的作战效能提高几十倍,但激光半主动制导炮弹需要照射器照射目标,并且激光制导受环境、人工干扰影响因素比较大。对于小型目标,如碉堡、掩体等,命中概率急剧下降,主要是由于导引头存在自导误差,很难达到激光指示100%命中。

图5 自导命中概率与目标半长、半宽的关系

4 结论

通过仿真分析并结合现阶段研制情况,得出激光半主动末制导炮弹在提高初速且增大目标幅员的情况下,可以显著提高制导射击效力,且对于大型目标有较高的命中概率,证明舰炮用激光半主动末制导炮弹在超高射速条件下也能达到较好的射击效果。