肾小球滤过率预测急性非心源性缺血性脑卒中复发和死亡的临床价值

2019-04-10钱铭净张东伟

钱铭净 张东伟

缺血性脑卒中是目前致残率、致死率和复发率均较高的一类急性脑血管疾病,近些年其发病率随着人口老龄化速度加快而大幅升高,已经成为全球公共健康问题之一。根据脑梗死TOAST分型标准,其最主要的病因类型为大动脉粥样硬化型(large-artery atherosclerosis,LAA)[1]。由于年龄的增加,机体各种重要脏器功能呈现进行性衰退,尤其以肾脏功能减退表现显著。肾小球滤过率(glomerular filtration rate,GFR)是目前评价肾功能最重要的敏感指标,有研究显示,GFR下降不仅反映肾功能损害,还与心脑血管疾病的发生、发展存在极为密切的关系[2-3]。临床研究表明,GFR降低是预测颈动脉内膜中层厚度(CIMT)增厚的独立预测因素,且其水平越低则颈动脉粥样硬化和不稳定性斑块检出率越高[4]。本研究探讨急性非心源性缺血性脑卒中患者GFR预测复发再入院和死亡的临床价值,现将研究结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 连续性纳入2015年1月至2017年3月湖州市第一人民医院神经内科收治的急性非心源性缺血性脑卒中患者264例,随访过程中失访8例,最终纳入256例为研究对象,男146例,女110例,年龄 33~49(63.48±9.97)岁。纳入标准:(1)诊断符合中华医学会神经病学分会制定的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[5]相关标准,发病原因均为非心源性,并经过头颅CT或MRI等影像学检查所证实;(2)均在发病7d内入院。排除标准:感染性心内膜炎或心房颤动等引起的心源性脑梗死,出血性脑卒中,脑血管畸形,脑肿瘤,创伤性或医源性引发的脑梗死,严重心、肺、肝等脏器功能障碍,肾功能衰竭者[GFR<15ml/(min·1.73m2)] 、心肌梗死,严重感染性疾病,自身免疫系统和造血系统疾病,恶性肿瘤。患者家属签署知情同意书,并经过本院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 一般临床资料收集 收集患者入院时的性别、年龄、各种危险因素(吸烟史、糖尿病、高血压和血脂异常)、入院时的收缩压、舒张压,入院时确定的脑OCSP分型[完全前循环梗死型(TACI)、部分前循环梗死型(PACI)、后循环梗死型(POCI)、腔隙性梗死型(LACI)] ,入院后接受的相关药物治疗情况和入院时美国国立卫生研究院卒中(NIHSS)评分,并记录入院后的相关生化检查包括血清白蛋白(ALB)、空腹血糖(FPG)、血肌酐(Cr)、白细胞计数(WBC)、血小板计数(PLT)、C反应蛋白(CRP)、D-二聚体。

1.2.2 估测GFR(eGFR) 临床中eGFR因其评价早期肾功能更为精确,因此常以其代替GFR评估肾功能。采用国人改良的肾脏病膳食改良试验(MDRD)[6]公式。eGFR=175×Cr-1.234×年龄-0.179×0.79(若为女性)计算。按照美国肾脏疾病基金会于2002年制定的肾脏疾病患者生存质量指南(K/DOQI)[7],eGFR降低定义为<60ml/(min·1.73m2)。并按照此标准将纳入的患者分为eGFR降低组和eGFR正常组。

1.2.3 随访及记录终点事件 两组患者出院后均随访1年,随访形式通过门诊复诊或电话,记录终点事件发生情况,包括缺血性脑卒中复发再入院和死亡。其中缺血性脑卒中复发定义为首次发病后再次出现新的局灶性神经功能缺损症状;或首次发病后在原有基础上神经功能缺损症状加重,并排除进展性脑卒中。按照是否发生终点事件将两组患者分为终点事件组及非终点事件组,比较两组患者的eGFR、FPG、Cr、WBC、CRP及 D- 二聚体水平。

1.3 统计学处理 采用SPSS19.0统计软件,正态分布的计量资料以表示,组间比较采用两独立样本的成组t检验;计数资料以百分率表示,比较采用χ2检验;急性非心源性缺血性脑卒中发生终点事件的因素分析采用Cox比例风险回归模型;绘制Kaplan-Meier生存曲线,并采用Log-Rank检验生存曲线的差异;采用ROC曲线分析eGFR预测终点事件的价值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

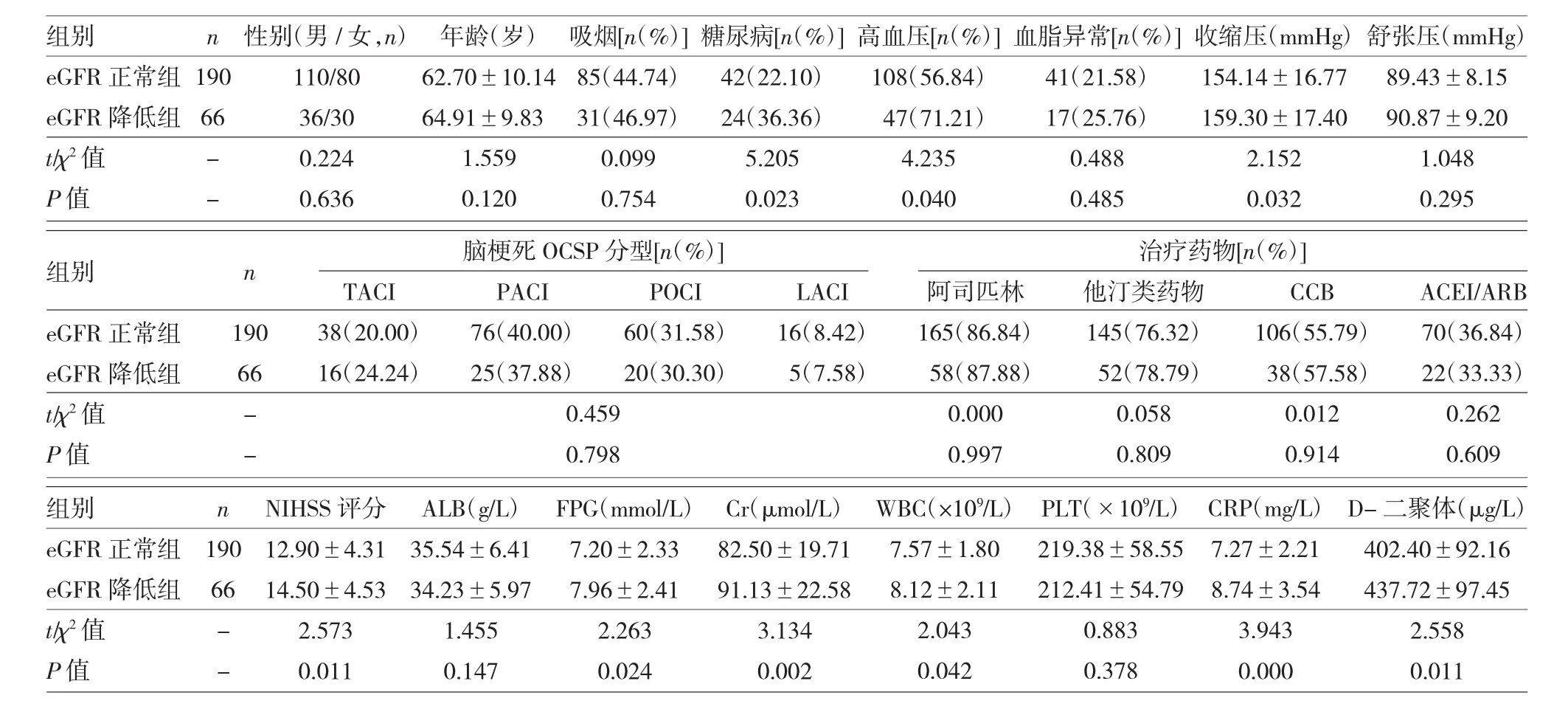

2.1 两组患者一般资料的比较 见表1。

由表1可见,与eGFR正常组比较,eGFR降低组糖尿病、高血压比例较高,入院时收缩压、NIHSS评分、FPG、Cr、WBC、CRP、D- 二聚体水平均较高,差异均有统计学意义(均P<0.05)。两组性别、年龄、吸烟、血脂异常、舒张压、脑梗死OCSP分型、治疗药物、ALB、PLT比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

表1 两组患者一般资料的比较

2.2 随访期间终点事件发生率比较 两组患者共发生终点事件46例(17.97%),其中缺血性脑卒中复发再入院36例,全因死亡10例。eGFR降低组发生终点事件19例(28.79%),显著高于eGFR正常组的 14.21%(27/190),差异有统计学意义(χ2=7.062,P<0.01)。

2.3 终点事件组与非终点事件组相关指标的比较见表2。

表2 终点事件组与非终点事件组相关指标的比较

由表2可见,终点事件组患者中eGFR水平低于非终点事件组,入院时NIHSS评分、FPG、WBC、CRP、D-二聚体高于非终点事件组,两组比较差异均有统计学意义(均P<0.05)。

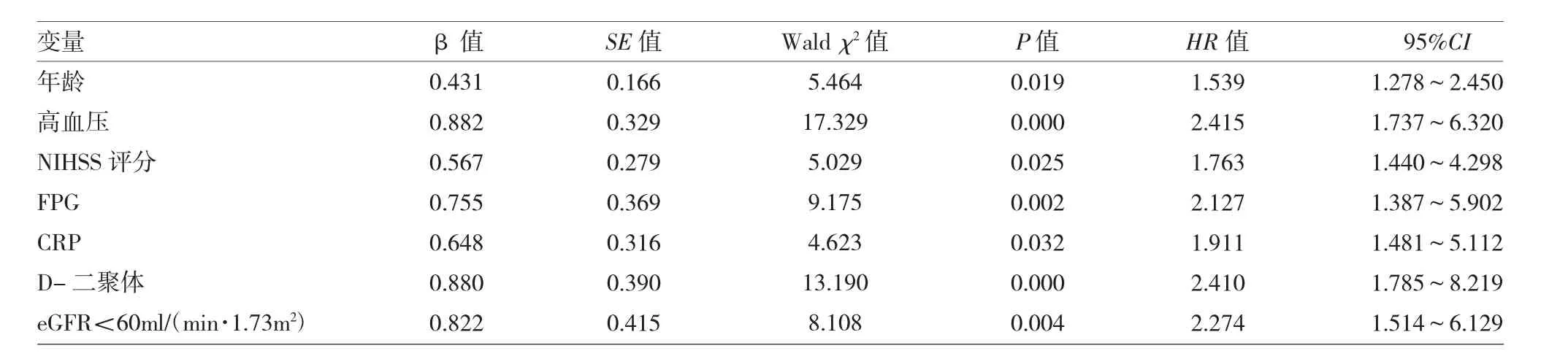

2.4 发生终点事件的多元Cox比例风险回归模型分析 见表3。

由表3可见,以患者是否发生终点事件为因变量(0=未发生,1=发生),以纳入研究的基线资料为自变量,经过多元Cox比例风险回归模型显示,eGFR<60ml/(min·1.73m2)是急性非心源性缺血性脑卒中患者复发再入院和死亡的独立危险因素。

2.5 eGFR正常组与eGFR降低组Kaplan-Meier生存曲线分析 见图1。

图1 eGFR正常组与eGFR降低组终点事件的Kaplan-Meier生存曲线

由图1可见,eGFR降低组终点事件发生率显著高于eGFR正常组,两者比较,差异有统计学意义(Log-Rank=7.977,P<0.01)。

表3 发生终点事件的多元Cox比例风险模型方程分析

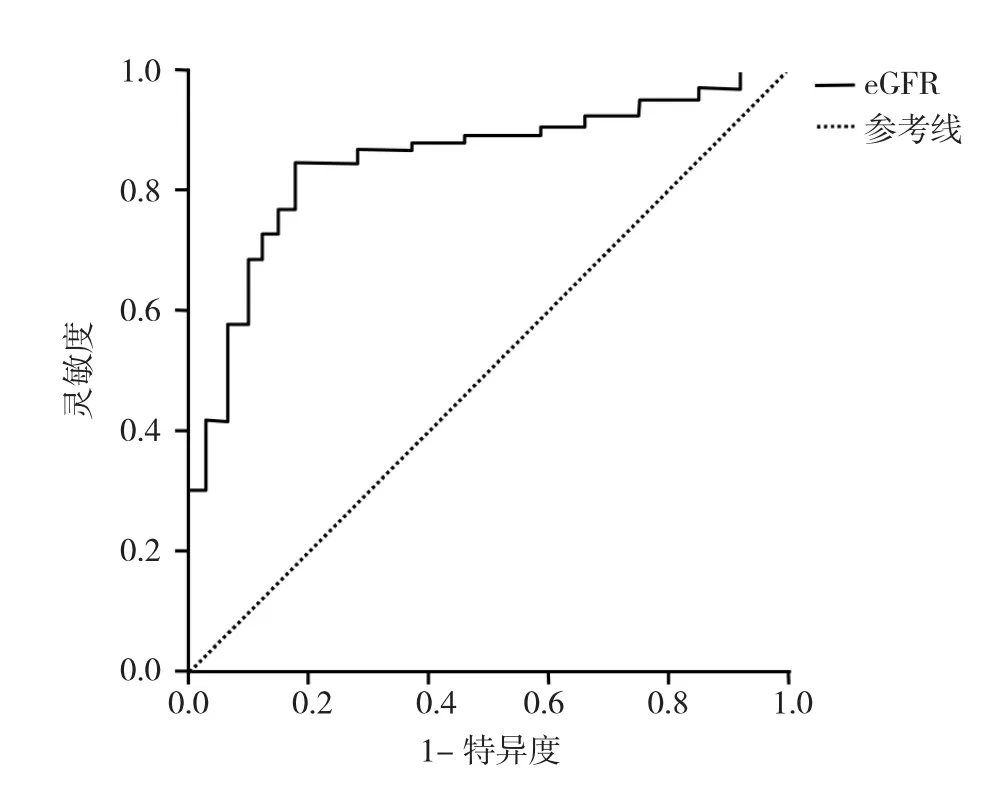

2.6 eGFR预测终点事件的ROC曲线 见图2。

图2 eGFR预测终点事件的ROC曲线

由图2可见,ROC曲线显示eGFR预测终点事件的AUC为0.842,敏感度为86.39%,特异度78.44%,最佳诊断截点为56.95ml/(min·1.73m2)。

3 讨论

急性缺血性脑卒中是中老年人群常见的脑血管疾病,亦是限制患者日常活动能力和引起心脑血管死亡的常见原因。随着老龄化趋势的加快,肾脏功能减退的现象逐渐突显出来,临床中缺血性脑卒中合并肾功能损害的患者日益增多,国外有研究报道15%~38%的缺血性脑卒中患者可伴有肾功能损害,表现为eGFR<60ml/(min·1.73m2)[8]。国内报道的缺血性脑卒中伴有肾功能损害的比例约为10%~32%[9]。本研究在纳入的256例患者中,66例出现eGFR降低或肾功能损害,发生率约为25.78%,与以上报道的数据基本一致。

大量临床研究表明,eGFR降低或肾功能减退是心脑血管发病的独立预测因素。Saji等[10]报道显示,在心血管领域研究方面,eGFR降低增加了急性心肌梗死患者PCI后心功能异常、恶性室性心律失常的发生风险,亦是预测患者心源性死亡的早期敏感指标之一。赵鹏鸣等[11]纳入了424例非透析糖尿病患者,CIMT与 eGFR呈负相关(r=-0.307,P<0.01),经过多因素logistic回归分析矫正年龄、血糖、尿酸、尿蛋白等因素后显示eGFR下降与IMT呈独立正相关(OR=1.619,95%CI:1.121~2.339,P=0.010)。Li等[12]对92 013例受试者进行的4年随访研究发现,1 575例发生了脑卒中事件(包括出血性和缺血性),肾功能受损可显著增加缺血性卒中发生风险(HR=1.53,95%CI:1.24~1.89,P<0.05)。Hayden等[13]在纳入的547例缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作(TIA)患者中eGFR平均水平仅为63.7ml/(min·1.73m2),约有44.6%的患者伴有eGFR降低,且eGFR降低的患者随访2年后的改良Rankin(mRS)分级中3~5级显著高于eGFR正常患者(52.5%vs 20.6%,P<0.01)。Liu 等[14]纳入了 1 645例大动脉粥样硬化性脑卒中患者,有215例发生了自发性出血性转化(HT),研究结论认为eGFR下降是引起自发性HT的独立危险因素(OR=1.821,95%CI:1.081~3.060,P=0.024)。

本研究结果显示,eGFR降低组终点事件发生率显著高于eGFR正常组,且终点事件组患者中eGFR水平显著低于非终点事件组患者,提示随着eGFR水平降低,终点事件发生风险逐渐增加。多元Cox比例风险模型方程矫正混杂因素后显示eGFR降低是此类患者终点事件的独立危险因素,研究中笔者结合了Kaplan-Meier生存曲线,结果显示eGFR降低组与eGFR正常组生存曲线的差异有统计学意义,则进一步提示eGFR降低组终点事件发生风险明显高于eGFR正常组。为获取eGFR预测终点事件的临床价值,在绘制的ROC曲线分析中结果显示eGFR的AUC为0.842,其结果>0.700,提示了eGFR具有良好的预测价值,有临床参考意义。eGFR降低与患者终点事件发生的相关性机制的原因可能有以下几点:(1)有研究认为,肾功能受损或eGFR降低可促进机体的炎症反应[15-16],中性粒细胞、单核巨噬细胞等激活后释放相关炎症细胞因子则进一步促进了炎症的发展,加速了脑血管粥样硬化斑块形成,不仅可诱导脑细胞凋亡,还显著增加了脑组织缺血缺氧程度[17]。(2)肾功能受损或eGFR降低可通过炎症反应损伤血管内皮功能[18],导致一氧化氮(NO)合成降低,内皮素 -1(ET-1)合成增加,加重脑组织微循环障碍。还可以诱发凝血-纤溶系统紊乱,导致机体高凝状态形成,不利于神经缺损症状的改善[19]。(3)eGFR降低还常伴有氧化应激,机体氧自由基清除能力受损,导致机体过剩的氧自由基蓄积在脑内,对脑神经造成脂质过氧化损伤。(4)肾功能受损或eGFR降低患者还可伴有糖脂代谢异常、血压增高、尿酸、血纤维蛋白原增高等,亦能对机体造成不利影响[17-19]。

综上所述,eGFR降低可显著增加急性非心源性缺血性脑卒中患者复发再入院和死亡的风险,可能是此类终点事件发生的独立预测因素,应当引起临床高度关注。本研究存在一些不足之处,如影响患者脑卒中再复发和死亡的因素有诸多种,虽然本研究经过多元Cox比例风险回归模型进行矫正,但仍不能排除此类因素的影响。其次,本研究纳入的病例数偏少,还需要进一步扩大样本量作进一步研究。