论黄苗子的新闻漫画创作及其艺术特色

2019-04-10胡正强

胡正强

(南京理工大学 设计艺术与传媒学院,江苏 南京 210094)

黄苗子(1913—2012),广东中山人,中国现当代知名的艺术通家,在诗、书、画以及美术史论等方面都有很高造诣。20世纪二三十年代,黄苗子一度沉浸于漫画艺术,创作精勤,成果颇丰。由于苗子先生横跨多个艺术领域,特别是抗日战争开始以后,他又基本上中断了漫画艺术创作,加之一般中国现代漫画史论著中仅对其个别作品进行评介,所以时人虽然亦多闻苗子先生有过漫画艺术创作的经历,但对其在中国现代漫画史上的历史地位则多不甚了了。有鉴于此,本文在梳理黄苗子先生新闻漫画创作实践、归纳其新闻漫画主题和内容的基础上,从事实、传播和艺术修辞的维度对其代表性的新闻漫画进行分析和缕述,管窥其新闻漫画创作的艺术特色,以期对其在中国现代漫画史上的贡献作出客观的评价。

一、黄苗子的新闻漫画生涯与创作

黄苗子先生的新闻漫画创作实践与其家庭环境有着密切的关系。黄家在广东香山(现中山市)是著名的书香门第。祖父黄绍昌为清末举人,曾任张之洞创办的广雅书院山长。父亲黄冷观早年热衷社会斗争,曾入同盟会,参与创立《香山旬报》和《香山旬刊》等,激励民族革命。冷观先生兼擅小说,有《大侠青芙蓉》《桃花山庄》《太平山之秋》等文言和白话小说行世,且对政治、经济、哲学、社会学以及国际问题也有所涉猎,著有《近代思想批判》一书,约十余万言,长期积极提倡教育,造福桑梓。在主持《香山旬报》时,他曾兼任中山烟洲小学校长,并于1926年在香港创办中华中学。黄苗子得此之便,小学毕业后即入中华中学读书。在中华中学时,李孝颐先生讲授绘画,常向苗子提到恽南田、宋光宝以及清末广东“二居”(居廉、居巢)等画家,可谓苗子在美术方面的启蒙老师。孝颐先生还常常自豪地提及其叔父于清光绪年间在上海师从任百年学画,而苗子香山故居的书房里也挂着任百年的四屏花鸟,则是他“童年最早接触到和最喜爱的美术作品”。[1]7学塾附近,有一家闻名香港的麦少石、麦玄石兄弟画室,画室外面附有一个小橱窗,既轮换陈列着麦氏兄弟的作品,也常有画室的招生广告和承接画件的启事之类。其中“橱窗陈列的多是常见的讽世的滑稽画:怕老婆、在钱眼里钻出个‘守财奴’、鸦片害人等等”。[1]84这些漫画作品有些是仿自上海的画报,也有些则是画室主人的创作。漫画自由自在的表达形式,充满着幽默和机智,与黄苗子活泼调皮的天性高度吻合,他渐渐地迷上了新闻漫画创作。

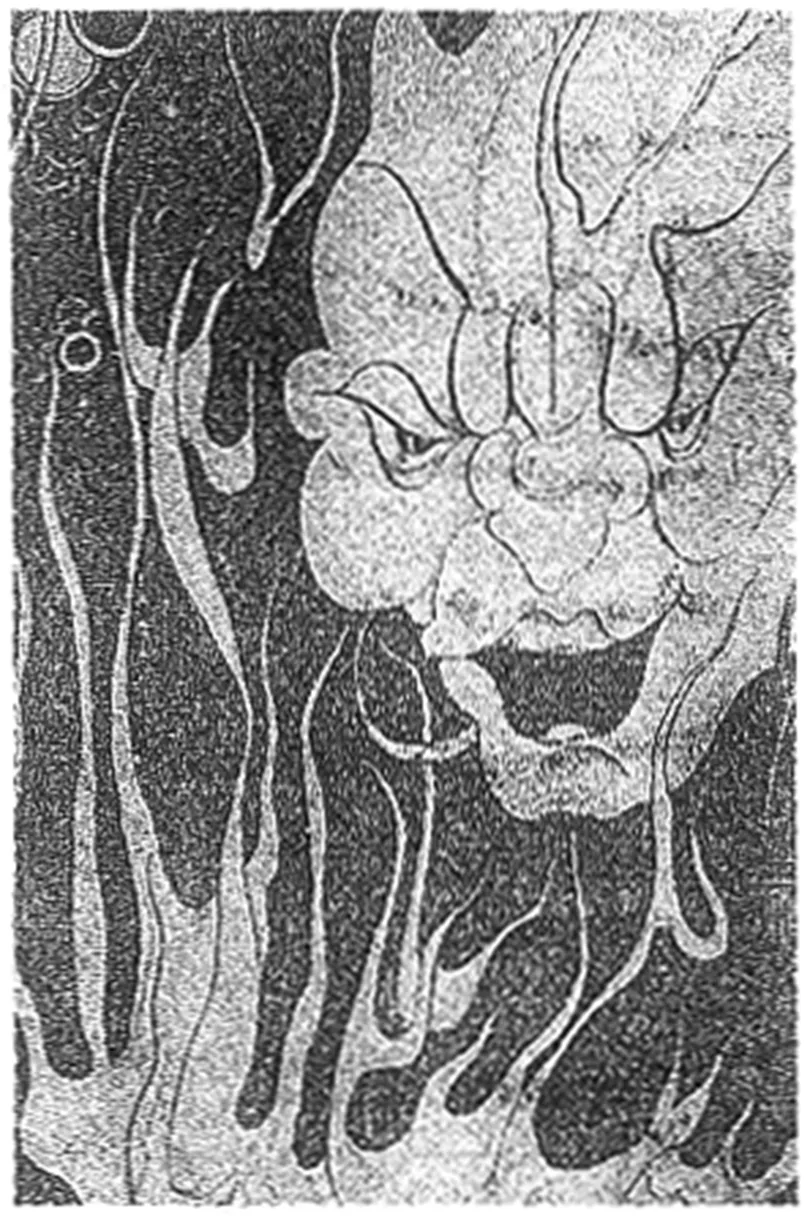

大约十五岁的时候,受到朋友黄般若、叶因泉的鼓励,黄苗子开始向香港的一些小报投递漫画,并很快成为固定的作者。上海是中国漫画的发祥地,中国第一个漫画团体——漫画会在1926年12月成立后,即于 1928 年初创办了漫画会机关刊《上海漫画》周刊,以展示漫画会的活动成果,该刊创办不久即成为当时中国漫坛的指标性刊物。1929年8月3日出版的《上海漫画》第67期,发表了来自香港“学生展览”的三幅作品,其中署名黄祖耀的《魔》是黄苗子在该刊第一次发表的漫画作品。这是一幅模仿英国著名插画家比亚兹莱艺术风格的黑白漫画,右上方为一个面目狰狞的魔鬼,面对着下方熊熊燃烧的火焰。作者隐约是想用火焰来表现人们心中魔鬼般的欲火,想象大胆而奇诡,笔法夸张,初步表现出作者在新闻漫画创作方面的才能。更重要的是,他还接到了该刊主编、著名画家叶浅予的一封充满热情的回信。黄苗子后来回忆:“可以想象,对于一个远在海外的中学生,这是怎么一件喜出望外的事。当然决定我以后爱好艺术和从事艺术工作,这一次的鼓励不是唯一的因素,但是不能不说这也是重要的因素。”[2]29-30上海,由此成为他心目中为之神往的艺术圣地。

魔 (载《上海漫画》1929年第67期)

叶因泉1929年在广州创办了面向社会下层的《半角漫画》周刊,主要登载小市民的生活琐事,反映底层人士的生活,比如学校的老师和学生、街头的乞丐、午夜的清粪夫、谈恋爱的青年男女等,读者多数是小市民阶层的店员及部分学生。黄苗子是《半角漫画》的主要作者之一。《半角漫画》是广东漫画的摇篮,由于年代久远,该刊散佚严重,现仅存6卷1期至11卷8期。在现存的《半角漫画》中,有3期发表了黄苗子的漫画,分别是1932年8月13日的第6卷第3号封面漫画《溥仪》、1932年10月11日第6卷第9号《逝者》以及1932年10月22日第6卷第12号《委员长与蚊子》。这三幅漫画,有两幅属于根据新近时事而创作的新闻漫画。《半角漫画》此前较少政治内容,还因为发表了《溥仪》这幅新闻漫画,该刊不幸遭到了港英当局的禁止发行。

溥 仪 (载《半角漫画》1932年第3号)

1931年1月,黄苗子中学毕业,被父亲送进香港华仁书院学习他不喜欢的英文,这让他苦不堪言。由于受到“一·二八”事变的激发,他利用那年春节放假,擅自离开家庭前往上海,受到其父执、时任上海市市长吴铁城的关照,先后在上海市公安局监印科、上海市政府机关机要室担任科员。虽然这在一般人看来颇为显赫,但他却没有一日专心于此,他真正迷恋的其实是漫画创作等艺术活动,政治生涯不过是他艺术生命的衬托。到上海不久,有一次在觉澜社的油画展览会上,经画家庞熏琹介绍,他结识了仰慕已久的漫画大家叶浅予,从此加入到了上海漫画家群体之中,与张光宇、鲁少飞、叶浅予、丁聪等漫画家过从甚密。从1931年2月到1937年7月全面抗战爆发,黄苗子漫画创作精勤,其新闻漫画作品时常见诸《上海漫画》《时代漫画》《良友画报》《独立漫画》《生活》《时事旬报》《美术生活》等报刊上。

当时上海滩最著名、影响最大的漫画刊物是鲁少飞主编的《时代漫画》。该刊1934年1月创刊,至1937年7月抗战爆发被迫停刊,前后共发行39期,是其时上海发行周期最长的漫画杂志。该刊无论是艺术质量之高,还是社会影响之大,都堪称中国现代漫画期刊中的翘楚。据统计,黄苗子在《时代漫画》上共发表《国际贸易与主顾》《咖啡店之夜》《鱼龟对话》《真心话》《国家栋梁 社会柱石》《夜之诱惑》《笑林别记》《世界第二次大战的上海狂想曲》《糊涂记者》《开禁图》《初夏的农村妇女》《捉鸟故事——不见在新闻纸上的故事》等12幅各种题材的新闻漫画,其中的《开禁图》为该刊第27期封面漫画,《国家栋梁 社会柱石》为第22期横贯两版的插页漫画,该刊对这两幅新闻漫画的重视由此可见一斑。

1935年9月25日,由张光宇主编的《独立漫画》半月刊在上海创刊,出至1936年2月29日第9期后停刊,这也是黄苗子当时发表新闻漫画的一个重要阵地,他先后在该刊发表《旧说新图》《十大愿图》《乡村情趣》《慕沙里尼的佣人访问记》《知难行易》《安乐窝变恐怖窟》《大家搬场》《新傀儡图》《太平御览》等9幅漫画。其中《新傀儡图》发表时占据了整整一个版面的篇幅,是黄苗子讽刺当时伪满皇帝溥仪在沈阳“登基”丑剧的一幅重要新闻漫画。

1936年,以张光宇等为主的上海漫画家萌生了举办一次全国性漫画展览会的想法,希望通过对漫画家的成果进行一次总体清算,以进一步推动全国的新闻漫画创作。他们以《时代漫画》编辑部作为联络点,推举丰子恺、张光宇、叶浅予、赵望云和孙之俊等31人为全国漫画展筹备委员,具体分工是:张光宇、叶浅予负责漫画展品征稿具体事项;鲁少飞、张正宇负责宣传事项,鲁少飞兼负责财务出纳事项;王敦庆、黄苗子负责书记事项,总理筹备工作则由鲁少飞、王敦庆、宣文杰负责。启示刊出后,即得到全国漫画家的热烈响应,短短一两个月便征集到新闻漫画作品一千余件,筹委会从中选出了六百余件,于1936年11月4日至8日在上海南京路大新公司(今上海第一百货商店)四楼举办了中国漫画史上“第一届全国漫画展览会”。展览会开幕后观者如潮,国民政府主席林森也亲临观看,于是只好一再延期,前后展出了三个星期。第一届全国漫画展览会在中国现代漫画发展史上是一件具有里程碑意义的重大事件,躬身其事者都是当时漫坛颇具影响的人物,在新闻漫画创作领域具有一定的号召力自不待言。全国第一届漫画展成功举行,作为漫画展筹备“书记”之一的黄苗子于有功焉。这从一个侧面印证了他在中国现代漫画发展史上曾有的地位和贡献。

1937年4月,吴铁城调任广东省政府主席,黄苗子则先行离开上海,任省政府主席机要室秘书。一抵达广州,黄苗子很快成为当地美术界的活跃之士,“他的特殊身份,为艺术家们开展救亡宣传提供了许多方便”。[2]120随着战争的迫近,广州的抗日救亡宣传如火如荼地开展起来,黄苗子以前所未有的热情投身其间。这段时期他所做的最为重要的事情,就是参加广州乃至全国漫画界的抗日救亡宣传工作。他一方面给仍在上海的叶浅予等人主编的《救亡漫画》(5日刊,1937年9月20日创刊)投稿,另一方面约请由上海流亡到武汉的一群漫画家来广州,参加由广东省军训处主办的《国家总动员画报》的编辑工作。1937年8月下旬,第一届全国漫画展览会和当地美术家的抗日漫画木刻展同时在广州举行,这是全面抗战爆发后,广州漫画界举办的最为重要的一次展览,轰动了整个华南地区。黄苗子专门为此创作了《香港》和《捐输为国》两幅漫画参展。1937年9月2日的上海《大公报》发表《全漫展与救亡展在广州》通讯,十分详尽地报道了广州漫画界的这一盛况。记者在这则通讯中专门记述道:“黄苗子的《香港》,把东方巴黎的香港全般面目活现在画面上。”[3]1938年初,全国漫画家协会在武汉成立战时工作委员会,黄苗子被推选为十五位委员之一。这再一次体现和说明了黄苗子在中国现代漫画史上应有的历史地位。

1938年10月21日,广州沦陷,黄苗子随广东省政府撤离广州,此后,他经常辗转于香港和重庆之间,虽然还尽己所能协助抗战文化活动,用笔展开抗战宣传,但已基本“从漫画圈中下岗”,[1]2不再从事曾经为之痴迷的漫画艺术创作了。

二、黄苗子新闻漫画的题材与主题

从反映社会生活的意义单位上看,任何一幅独立的新闻漫画都是一篇自足的表达作者对社会现象、问题思考和评价的文本,是完整的“文章”。清代著名学者王夫之说:“无论诗歌与长行文字,俱以意为主。意犹帅也;无帅之兵,谓之乌合。”[4]文章的主题和题材互为关联,互为影响,反映社会生活中哪些具体事物和现象,不仅是作者艺术观念的显现,也必然映照出作家的政治立场和人生情怀。新闻漫画文本质量的高低,主题和题材可谓是其中关键性的因素,它不但在宏观上制约着文本的基本政治倾向,决定着文本表达的层次、结构和方式,而且在微观上又先在地或隐或显地规定着文本中的人物、事件甚至细节。从作品的内容上看,黄苗子新闻漫画创作在题材和主题方面主要有如下几个类型:

1.关心和忧虑国家与民族的前途

第二次世界大战之前夜

(载《漫画生活》1934年第3期)

关心民族命运、忧虑人类未来,既是对周围环境的本能反应,也是一个有社会责任感的艺术家应具有的基本情怀。《第二次世界大战之前夜》即是此类新闻漫画的代表。这则新闻漫画发表于1934年11月20日的《漫画生活》第3期。爆发于1914年7月28日至1918年11月11日间的第一次世界大战,给人类带来了深重的灾难。20世纪30年代初,人们对第一次世界大战造成的创伤还记忆犹新,第二次世界大战爆发的前兆又日益明显,故不少报刊发文预测第二次世界大战何时到来。当时还是北京大学学生的范长江,后来曾回忆在1933年冬天,他与朋友计划组织一个研究性团体,“至于这个团体的名称,我们暂时定名‘一九三六’,因为那时许多外国报刊,纷纷估计第二次大战要在一九三六年爆发,有些文章的题目和书名就叫‘一九三六’。他们都同意我的意见,一面出启事,征求北大同学参加,一面把这个‘研究大纲’寄到北平《晨报》去发表了”。[5]第二次世界大战即将到来的预言使社会上一些人陷入异常恐慌之中,甚至有人开始囤积生活物品,有人购买救生设备,有人则今朝有酒今朝醉。

《第二次世界大战之前夜》描绘了当时社会上千奇百怪“世界末日”般的种种表现:“悲观者拼命饮酒”,“大都市烟雾重重”,“享乐者大有借口”,“打铁匠夜夜失眠”,“军火商购制钱袋”,“军校生赶速毕业”,“传教师宣布末日”,“政治家西斯迭里”。这里有真正的神经衰弱者,有趁势起哄制造疯狂盛宴者,也有浑水摸鱼借机发财者,更有幕后积极推动以遂其私图者,各色人等都在社会的大舞台上卖力表演。作者既如同一位清醒的观众在冷眼观看着这场人间喜剧,又流露出深深的悲悯、同情、冷嘲和热讽。

2.批判和讽刺国民党当局对日妥协、退让的无能与卖国行径

这一类型在黄苗子的新闻漫画中最具有讽刺性和战斗性,代表了他新闻漫画创作的最高水准,《开禁图》《笑林别记》《狐假虎威》《不客气的司马懿》等,大都可以归入到这一主题类型之中,充分反映出他炽热的爱国主义情怀。

开禁图 (载《时代漫画》1936年第27期)

数额较大、情节严重的走私行为,其实质就是经济侵略。日本对我华北等地进行的走私活动,自东北沦陷就已开始了。

日本为实施其全面灭亡中国、进而称霸世界的目的,同时也为摆脱因经济危机及扩军备战而引发的国内财政危机,在华北进行了大规模的疯狂走私活动。其走私活动不仅种类多数量大,而且波及范围甚广,除在华北销售外,还深入到西北等地,“平凉月来私货涌到,以颜料、糖丝及化妆品最多”,[6]南下至广东、福建、广西等地,而且走私活动受到了日本官方的极力庇护。1935年5月20日,天津海关缉私人员在军粮城车站查获了一起走私8 250元白银案件,遭到日本驻津总领事的“严重抗议”,迫令中国地方当局将人、银从速交还领事馆,并出示具结“此后不得再有此类事件发生”的保证。《开禁图》新闻漫画生动地反映了南京国民政府缉私机关形同虚设、放任日本在我国大肆走私的情况。新闻漫画的画面上,两扇具有中国传统色彩的红色城门十分醒目,门上贴着职责守卫警戒的两尊门神,其中一个嘴被贴上封条口不能言,另一个则被服用了“安眠”药昏昏睡去目不能见。城门已被打开一半,一个神气活现手持日本国旗的老鼠,正指挥着一群老鼠肩扛腰背、络绎不绝地向城内偷运各色货物。新闻漫画通过变形和象征手法,既愤怒地揭露了日本官方明火执仗进行的对中国的走私活动,又同时表达了对中国经济权利被侵害的忧虑和对南京国民政府缉私不力的不满。

3.揭露和抨击当局社会治理中的不公平现象

南京国民政府时期,“国民党的政治呈现出人情政治和关系政治的特点”。[7]平等、民主往往只是挂在达官要人们嘴上的口号。黄苗子发表在1934年《时事旬报》第4期上的《打虎图》,就是对南京国民政府监察院“打虎”行为虚伪性的辛辣讽刺。

打虎图 (载《时事旬报》1934年第4期)

1932年7月26日,镇江《江声日报》经理兼总编辑刘煜生因揭露时任江苏省政府主席的顾祝同与其儿女亲家赵启禄变相买卖鸦片等违法罪行,被顾祝同以该报《铁犁》文艺副刊文字有“鼓动红色恐怖”“煽惑阶级斗争”倾向的罪名秘密逮捕。逮捕刘煜生是顾祝同故意挟私报复,刘煜生遂向国民政府监察院申诉。监察院院长于右任接到申诉信后,即派员前去调查,但调查员调卷审阅的要求被拒绝,无功而返。1932年12月16日,监察委员刘莪青等以顾祝同非法逮捕刘煜生、抗拒监察院调查为由,弹劾顾祝同。1933年1月12日,监察委员周利生、高一涵等审查弹劾报告,认为应依法将江苏省政府主席顾祝同移付惩戒,并应咨请行政院令饬该省府迅将刘移送法院讯办。正当监察院行文咨请行政院之际,1933年1月21日,刘煜生被送交由顾祝同控制的军法处审判,被以“做叛国之宣传”违反《危害民国紧急治罪法》之罪判处死刑并立即执行。刘煜生被杀一案致全国舆论哗然,于右任对之亦极为痛心,主张对顾“依法办理”。1933年3月9日,监察院再次提交弹劾顾祝同案,指出顾祝同滥权枉法,实为法律所不容,若不严加惩处,无以维持法律之尊崇,亦无法保障五权制度的精神。面对汹汹众口,国民政府仅将顾转任他处,并未作出任何惩戒。监察委员王子壮感慨道:“现在监察院对于有力非不劾之,而以政局关系往往不能动其毫末,于是只能对于低级管理生效,谑者谓为‘打苍蝇’,老虎不能提,只能作打苍蝇之工作。”[7]新闻漫画《打虎图》的画面上,长髯飘飘的于右任摆出一副“打虎”的架势,但若仔细一看,读者不禁莞尔一笑,因为他手里拿的是一幅苍蝇拍子,动作如太极一般绵柔,有形无实,被打的老虎也纯然一幅悠然自得、不屑一顾的神态。《打虎图》可谓将国民党当局权力监督中的虚伪和不平等的本质揭露得淋漓尽致。

4.观察和记录民风社情

这类题材在黄苗子的新闻漫画创作中不在少数,这是他日常生活的一种反映。他当时没有家室拖累,经济优裕,潇洒、轻松,有经常流连咖啡店、旅游景点等处的经济条件。应该承认,这些也是当时一些上海人日常生活的一部分。作为社会的记录者,新闻漫画反映这些内容无可厚非。《咖啡店之夜》《初夏的农村妇女》等,就是这类题材的新闻漫画。这些新闻漫画犹如速写一般,客观反映作者的见闻。当然,也有部分新闻漫画作品包含了作者对这些现象的态度和评价,虽然作者对这些现象背后所蕴含的社会意义的提炼还较为肤浅,但今天看来仍然具有一定的历史认识价值,如发表在1935年7月20日第21期《时代漫画》上的《鱼龟对话》,该新闻漫画以拟人的方式表现生活中人们常见的一幕:持枪抢劫的“鱼大王”厉声喝问:“识相点!要钱还是要命!”“龟先生”紧握着钱答:“老哥,钱是要紧吧,性命呒啥关系,大不了我还有的是保险马甲。”通过形象的画面和简短的对话,生动地刻画出了社会中某些人惜财不顾命的本性。

鱼龟对话 (载《时代漫画》1935年第21期)

作者的生活环境、履历和社会交往等,无疑是影响其进行题材选择和主题提炼的重要社会因素。黄苗子出身书香门第,步入社会工作后又一直任职政府官员,自由的天性与兴趣使之偏爱艺术创作,到上海后随即与一批艺术家打成一片。黄苗子来到上海最初接触的这批艺术家,既非左翼文化工作者,也非国民党御用文人。他们关注的是社会而非革命,钟情的是艺术而非政治。在他们笔下,革命不是主题,纷繁的社会现象才是他们关注的对象。这批艺术家虽不介入国、共两党之间的冲突,但这并不妨碍他们怀着强烈的爱国热情,以笔为枪投入到民族解放的抗日浪潮之中。他们并不热衷于政治行动,但对生活中的不公与罪恶,又持着严肃的批判态度。更多的时候,他们是社会万象的观察者和笔录者,大到国家事件,小到市民习俗,都在他们笔下一一形象地描绘出来。20世纪30年代的上海文化,正因为有了黄苗子这样一批艺术家的参与,历史现实的呈现才更加具体细腻、丰富多彩。

三、黄苗子新闻漫画的艺术与修辞

大凡有成就的艺术家都有自己相对独特的艺术风格,这表现为他们在艺术创作中往往使用具有特色的各种具体表现方法,即在构思布局画面、造型设色等方面所使用的一些特殊艺术语言表达和修辞方式,诸如线条、明暗、色彩和笔触,以及由此构成的肌理、层次、虚实和节奏等衍生词汇。黄苗子早年习作新闻漫画时,受到英国插画家比亚兹莱的影响,比较注重线条的运用,随着年龄的增长,尤其是与张光宇、叶浅予等一批漫画家接触后,又吸收了张光宇装饰漫画、叶浅予速写漫画的艺术特长,逐渐融会贯通,从而形成了具有自己风格的漫画艺术表达和修辞方法。综而言之,黄苗子新闻漫画创作具有如下几个方面的特点:

1.随物赋形,线条细腻

线条是构成绘画语言的最朴素、基本的元素之一。最初的原始绘画就是通过简单线条勾勒出气韵生动的画面形状。在绘画中,线条一方面要能表现出物象的轮廓和形体,另一方面又通过长短、曲直、粗细而传达自身的艺术价值。黄苗子发表在1936年5月30日的《中国漫画》第7期上的《狐假虎威》在线条的使用上颇具匠心,堪称苗子先生20世纪30年代中期的一幅代表作。“狐假虎威”本是中国的一句成语,脍炙人口,流传甚广,但黄苗子的这幅《狐假虎威》新闻漫画,虽然画中既有“狐”也有“虎”,但并不是对这个成语做简单的图解。画上那只老虎的头上有象征日本的“太阳”标记,显然是用虎来比喻当时正入侵中国的日本帝国主义。一只尖嘴狐狸紧跟在老虎之后,嘴里还叼着一块写着“私货”二字的牌子,面露得意之色,“狐狸”当是喻指汉奸亲日派。当时日本不仅屯兵东北,而且大肆培植亲日派汉奸,如1935年11月25日,日本策动国民党的冀东行政督察专员、汉奸殷汝耕在通县挂起了“冀东防共自治委员会”的招牌,统辖20多个县。同时日本还支持内蒙的民族败类、反动上层分子德穆楚克栋鲁布(德王),组织伪“内蒙自治军政府”,并指挥伪军向绥北、察北等地不断进犯。“私货”二字,具有两个方面的含义。一是殷汝耕、德王等汉奸之流,因获取个人的私利而出卖国家利益;二是当时日寇操纵汉奸在华北疯狂地进行各种走私活动。新闻漫画画面左上角长着一棵白色松树,它象征着白山黑水、森林茂密的中国东北大地。老虎伸展肢体,将魔爪越过长城,贪婪、毫无顾忌地伸向关内。曾经巍峨的古老长城已经单薄、虚化如一根细线,丝毫不具备防御的功能。图的右下角露出一张惊恐的脸,现仓皇奔逃状。这幅新闻漫画生动地描绘了1936年处于危难之中的中国政治局势。日军占领我国东北后,又铁蹄南下,武力侵入华北地区。这幅新闻漫画用简明的形象,道出了深刻的时代主题,既揭露了日本帝国主义对中国的侵略,又揭露了汉奸亲日派依仗日本帝国主义恐吓中国人民,以及国民政府当局畏敌如虎、不思抵抗的妥协投降行径。[8]作者创作时吸收了中国民间剪纸的艺术表现技法,线条十分流畅、简洁,颇有民间年画的风味韵致。此画以黑色为主要底色,含蓄地通过黑白对比手法,使“虎”与“狐”这两个白色形象在画面上显得十分突出而醒目,特别是将“虎”置于画面的中心地位,使日本侵略者已经成为中华民族的主要威胁和心头大患的主题得到了充分表达,给人以强烈的视觉冲击力和形象感染力。

狐假虎威 (载《中国漫画》1936年第7期)

2.借助传统,唤起认同

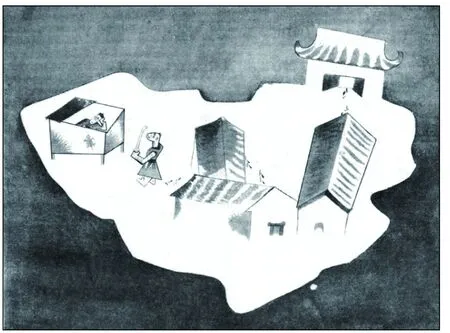

一个国家、民族在长期的历史发展过程中,多会形成一些能够代表该国家、民族独特文化抽象体现的符号,这些文化符号具有一定的物象形式,与历史上的某种事件、活动或记忆紧密相关,是一个国家、民族情感的积淀,有着强烈的象征性和隐喻性,能在该国家、民族的人们心中唤起深沉的历史记忆,如地图、国旗、国徽等,都是人们最为熟悉的象征性文化符号。在漫画创作中利用中国地图进行画面构思布局,显然是能够取得民族情感身份认同的有效手段。发表在1935年12月20日《时代漫画》第24期上的《笑林别记》,是黄苗子巧妙利用中国地图而创作的一幅新闻漫画。《笑林广记》是中国古代一部流传广泛的民间传统笑话集,其中有这样一则《祛盗》故事:“一痴人闻盗入门,急写‘各有内外’四字,贴于堂上。闻盗已登堂,又写‘此路不通’四字,贴于内室。闻盗复至,乃逃入厕中。盗踪迹及之,乃掩厕门咳嗽曰:‘有人在此。’”[9]黄苗子这则《笑林别记》新闻漫画的画面上方也有一段与《祛盗》类似的文字:“一痴人闻盗入门,急写‘闲人莫入’四字贴于堂上。闻盗已登室,又写‘此路不通’四字贴于内室。闻盗复至,乃逃入厕中。盗踪迹及之,乃掩门,咳嗽曰:‘有人在此!’”作者创作这则新闻漫画当然不是复述一遍古代笑话以博一粲,而是借古讽今,于委婉曲折中表达对国民政府当局面对日本侵略进逼畏敌如虎、怯战退避的不抵抗主义行为的不满。

笑林别记 (载《时代漫画》1935年第24期)

从1931年“九·一八”事变,1932年“一·二八”事变,1933年日军侵占热河、进攻长城各口,到1935年“华北事变”,国民政府当局非但不积极抵抗日本侵略,而且还在1933年7—10月与日本密谋联合“围剿”滦东抗日武装力量,进攻由方振武、吉鸿昌率领的抗日同盟军,充当日本的帮凶和打手,干日本人一直想干而一时不方便干、干不了之事。《笑林别记》表面上是在叙述一则古代“祛盗”笑话,但作者把这一笑话的发生地点,巧妙地移植到中国形状的地图上,瞬间就获得了崭新的意义。那个被人嘲笑的“痴人”,自然地转换成了南京国民政府当局。南京国民政府当局对日本侵略的处置与笑话中“痴人”对盗的处置,在“祛”的方面何其相似乃尔!这使他们成为可以比附的对象。这种比附使国民政府当局在新的叙述逻辑中充当了另一个被人嘲笑的“痴人”角色。

3.善用对话,突出主题

一般的新闻是语言文本,意在传递信息,信息传播强调简洁确切。而漫画的主体部分是形象,绘画语言的特点之一就是多义性,一段线条既可以表示天,也可以表示地,甚至可以表示山、水、林等等。新闻漫画承担着一定的信息传递功能,适当地借用文字语言,无疑将会使作品的主题表达更为有力。黄苗子的一些新闻漫画作品常常借助对话形式,画龙点睛般地突出作品的主题,如《鱼龟对话》《不客气的司马懿》等新闻漫画作品都是如此。

《不客气的司马懿》发表在1936年《美术生活》第22期上,是对国民党当局其时对日施行妥协、消极抵抗政策的讽刺和批判。国民党当局定都南京以后,长期奉行“攘外必先安内”的策略,把军事重心放在“剿共”上,结果使得内战连年接踵、军费浩繁、内外债沉重,入不敷出的财政使各项事业都受到极大限制,根本无力筹划国防建设,在日本步步紧逼的侵略面前不断退让,国防建设仿佛在唱“空城计”。《空城计》是中国民间取自《三国演义》小说的著名故事之一,后被用于“三十六计”之一,原指虚虚实实,兵无常势。虚而示虚的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,多用于己弱敌强的情况,指在危急处境下掩饰空虚,骗过对方的高明策略。但人们在使用“空城计”一词时,有时也有贬义,指唱空城计者虚张声势、自欺欺人,却被对方轻易看破。《不客气的司马懿》新闻漫画的画面上,司马懿并没有踯躅不前,而是跃马扬鞭,冲向无人把守的城门,原因在于他早已看破了这不过是个空城计而已。画面上有这样的一句对话:

诸葛亮:“来来来,我准备着羊膏美酒与你谈谈心!”

司马懿:“军师的美意,不可辜负,我就来了!”

联系当时中日关系实际,实在是让人们对南京国民政府的对日政策及其卖国行径,既捧腹又愤懑,从而产生嘲笑与批判的强大艺术效果。

不客气的司马懿

(载《美术生活》1936年第22期)

4.捕捉瞬间,挖掘意义

任何事件都在时空中存在和发展,这为漫画通过空间来叙述有一定时间长度的事件提供了可能,也带来了挑战。漫画以形象进行叙述,对于单幅新闻漫画来说,画面空间的有限性使之不能像文字语言那样按照时间的逻辑有序地展开事件情节,它只能通过空间布置来暗示时间的秩序。如何捕捉生活中有意义的瞬间,使之定格,就成为考验艺术家眼力和表现技巧的准绳。黄苗子的新闻漫画中有很多速写性质的作品,如《初夏的农村妇女》《乡村情趣》等,就充分地表现了他长于观察、敏于捕捉生活中细微而具体的、有典型意义的情节,加以生动描写的才情。它具体渗透在场景,以及人物的外貌、语言、动作、心理之中,以小见大,于细微处见精神,让读者通过某一瞬间的画面,借助已有的生活经验展开联想,从而实现对某种生活本质或真相的抵近与反映。发表在1934年11月20日《时代漫画》第11期上的《国际贸易与主顾》,就是这样一幅作品。其通过看似平常的生活场景的描绘,反映了因生活所迫而失足的妇女在大上海这个国际性都市的社会灰色地带中不为人知的一面。这幅新闻画面的线条十分简洁,汽车、路灯、墙角、巡捕和洋人、小狗,浓郁的都市生活气息扑面而来,呈现出一种韵律和节奏感。右上角以黑色涂抹的房屋,黑魆魆地如深渊一般,给人诸多的神秘诱惑和罪恶的联想。这幅新闻漫画在客观反映社会生活的艺术手法选择上构思颇为巧妙,“国际贸易与主顾”的标题,表面轻松戏谑的背后是中国妇女的辛酸和血泪。这在一定程度上拓展了人们对当时上海社会生活的认识视域,无疑具有一定的历史文献记录意义。

国际贸易与主顾

(载《时代漫画》1934年第11期)

20世纪30年代是我国现代漫画艺术发展的黄金时期,曾呈现出名家辈出、佳作如林的盛况,至今仍令很多艺术研究者为之神往不已。新闻漫画将新闻与图画结合起来,通过挖掘和利用空间来反映具有时间长度的新闻事件,往往能形成互补的叙述优势,故而成为中国现代各种新闻媒体上的一个重要元素,甚至成为媒体间竞争的法宝。应该承认,在中国现代新闻漫画家队伍中,无论是在影响力度,还是在作品数量、质量方面,黄苗子都不是最具代表性的顶级人物,在思想意识方面,也不拥有如左翼文化工作者后来所获得的政治正确性。但不可否认的是,在中国现代新闻漫画的浩瀚星河中,黄苗子是一个有特色、有风格的艺术家,他以自己独特的努力,曾为中国现代新闻漫画大厦的建设做出过应有的贡献!