书法艺术的物理学诠释

——蓄势是书法艺术的核心

2019-04-10■张敏

■张 敏

引子

物理学上有动能和势能转换原理,就是讲在物体的势能最大时,是处于静止状态的,而在动能最大时,是运动状态,且速度最大,且可以相互转换。这个原理同样适用于书法艺术。书法艺术是一门将运动中的笔画留在纸上固化成墨迹从而产生艺术效果的活动,它也是一种将笔运动的动能转化为墨迹形成视觉张力而具有的(视觉)势能的过程。从这个意义上讲书法艺术也同样满足物理学的这个原理,从而为我们用物理学的原理来诠释书法艺术奠定了一个基础。

一、书法艺术中势能的表现形式

一件好的书法作品一定是充满了张力的,给人以感染,并打动观赏者。这种视觉的张力实际上书写者在书写时的笔的运动动能转化为了固定的蓄积在字形字势上的势能的表现形式。在物理学上,一个置于高处的重物,具备了势能,这个势能是我们根据已有的知识知道它会受到向下重力的牵引,一旦失去支撑就会下落,所以物理学上定义了这个具备了下降动力的物体具备了势能。所以势能是一种客观存在,但也是一种心理感知。在物理的世界里,一定条件下,动能和势能是相互转化的,这已经被宏观物理学的方法证明,并能够在日常生活中直观地观察到。书法的世界里,我们看到作品充满了张力,这种张力是心理感知的过程,我们无法让这个张力返回去,变成我们运动的毛笔的行走轨迹。但我们可以依据我们感知到的张力所使用的笔法去完美地复现一幅书法,这就是书法临习的过程。所以从动势能转换的角度来看,书法的过程及其成型和物理学的原理异曲同工。

既知内含的张力在很大程度决定一幅书法作品的好坏,那张力是怎么形成的呢?张力的产生取决于用笔的方法,用艺术的语言来表达那就是:书法作品要用浓淡枯湿,圆润和锐角相兼,内敛或外拓,大小以及空间等对比的手段来造成视觉的不平衡感,从而形成视觉的张力。从书法的方法来看,行笔的快慢和垂直起伏的力度是形成了浓淡枯湿的主要要素,当然用墨也占有一部分的成分,那么考虑主要因素就是快慢和力度,这两者都和书写者的用力密切相关。而用力的方法都可以用物理学来描述。我们在很多书法的书上可以看到,在介绍点画结构时说,“点”如高山坠石,“横”如千里阵云。这种坠石和阵云的比喻来自于我们的感觉,而让“点”画和“横”画能够给人这样的感觉则依赖用笔的方法,即用笔用力的方法,及由此方法所呈现出的结果。如果用物理学的语言来描述这个过程则是:将写书法人在情感作用下的用笔的速度和方式所具备的动能转化为纸面上的蓄积了势能的字的痕迹,这样的痕迹构成的书法就具备了成为好书法的要素。

二、字的动能和势能的转换方法

首先看“点”画,第一种方法,如果只是毛笔垂直匀速落在纸上,则点的形状是逐渐洇开的,给人的感觉是从中心点逐渐扩张的,更多的是借助了宣纸的特性而产生的一个点,我们不太能看出书写者主观的感觉,这样的“点”的方法在绘画上或许能摹写某些实景,但在书法上就算不上一个好的笔画。如果是书写者为某种意象刻意为之,则另当别论,差别只在于是否人为。线条是书法上用来表现情感的重要手法之一,所以“点”一定要能表达书写者的情绪。第二种方法是顺笔抢锋入纸,然后回锋承接下一笔。看到这样的笔画,能够让人联想到笔的空中斜向运笔速度和入纸的力度,入纸后能不能快速回锋,入纸时能不能吃住纸,是这个技法很关键的地方,这两个运笔的方法都是用笔力度的变化引起的,只有这样的变化才能让“点”呈现蓄“势”的感觉,也就是蓄满了“势能”的感觉。

再来看如果是落纸后搅转笔锋,这样呈现出的点蓄满了张力,势能就是感觉上向外膨胀的“张力”。

下图这样的“点”犹如从万米高空坠落的感觉,你能够感觉到它落纸时的巨大冲击力。

“点”画的方法有几十种,但万变不离其宗,都是要点画呈现一定的张力,但需要表现出多大的张力要和整体的字呈协调的状态。

“横”画的方法,“横”如千里阵云。大家试想一下,一个“横”画四平八稳,粗细相同,也没有墨色的变化,我们在这样的“横”画中看不见任何书写者的情感,这样的“横”画不是书法提倡的写法。“阵云”的感觉是什么?云无相同的云,也就是说“横”画的每一段细节都该有自己的特点,所以行笔中就要有细微的变化,“横”画入笔的方法和“点”有很多相似之处,我们从起笔所形成的笔画就能看出书写者起笔之前运笔的空中状态,进一步是行笔过程的用笔力度的变化,再是收笔时的力量和方向等。其中又以行笔过程的表现最难,这里面最有意思的是黄庭坚的书法,仔细品味他的长横画,似是在行笔的过程中有细微的捻笔,从而导致他的长“横”画像是一根结实的树棍。从他的字中挑出两个字:“一”和“草”。这样的“横”画就避免了单调,且蓄满了“沧桑结实”的力量感。我在路过新疆大阪城的风口的时候看到所有路边的树的树皮都是旋转扭曲生长的状态,那是因为那里地处风口,强大的风力给树的生长留下了痕迹,从这些痕迹我们能想象到风力之大。黄庭坚的“横”画也有同样的效果,我们能感觉到在“横”画书写的过程中遇到阻力艰难前行的式样。

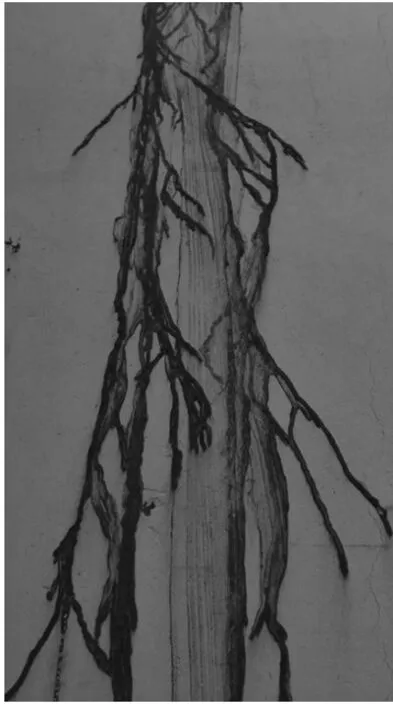

“竖”画的方法,史上有如“屋漏痕”和“锥画沙”等的描述。现在的都市人其实是很难了解这些词语的真实含义。左图是一个书法朋友在湖南一个偏僻的乡村拍摄到的一幅“屋漏痕”的画面。因为古人在描述这些时的墙和今天我们看到的墙已经有很大的不同了,更贴近古人的墙应该是这幅用土夯实的墙的画面,屋顶的水穿透屋面,裹着泥浆顺着土墙墙面往下流淌。干燥的土墙会吸附往下流淌的泥浆中的水份从而形成阻力,而不断补充的水份形成向下的冲力去冲破墙面的阻力,这两种力量就在墙面上留下蜿蜒曲折的行进轨迹,这才是真正“屋漏痕”的本意。它没有一条是完全的直线,它反映的是两个力量的抗衡在墙上形成的轨迹。同样我们由这样的轨迹立即就能分辨出它是两种力量抗衡后的结果。我们说这样的线条蓄满了势能,就是把行进过程中的力转化为蓄满张力的线条。这同样是一种动能到势能的转化。

再来看看书法上倡导的“垂露”和败笔“鼠尾”的差别,水珠在滴落之前由于水的表面张力,先在下端形成一个水珠,当水珠逐渐增大所形成的重力大过水珠表面的张力时,水珠坠落,这个过程也是势能和动能转换的过程。水珠在快要脱落之前具有的势能最大,所以笔法表现的也是这个时候的状态。而鼠尾则是由粗变细的渐变的形象,从中看不出任何力的象征意义,期间当然也就没有动能和势能转换的问题存在。所以我们说鼠尾没有蓄势的能力,它是笔法上的败笔。

基本上所有的笔法我们都可以找到其中同样的道理。笔法只是书法的基础,书法还包含结字和章法,其中也存在同样的原理,《书谱》云:“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正”,讲的就是草书学习的几个阶段。第一次提到的“险绝”是追求单字的险绝,“复归平正”是指的最高阶段的整体字法上的平衡感的平正。汉字是在象形文字基础上抽象以后形成的文字体系,所以在结字之初和发展的过程中都完整地保留造型的美感,而这美感的核心正是蓄势所体现的张力。

三、结字和字法上的蓄势

从结字上我们来分析一下字本身的蓄势状态。对于左小右大的字体,一般会将左边上提,使得左边有蓄势的感觉来平衡右边的大和稳,这样的字整体上有险绝中的稳,如“哈”字。大家可以设想一下,如果左边落地放置会是什么样的效果。

对于走之的一波三折的理解,从笔画的功能上来说,就是托底的功能。但古人在笔法上将它处理成一波三折,这样就存在三个不同方向的力的感觉,于是就有了力的抗衡,就有了蓄势的感觉。就像拔河,在两方力均势衡的时候,虽然绳子没有动,我们仍然能感受绳子所承受的巨大的张力,也就是蓄满了最大的势能。从结字角度看,走之一般都承载着上部一个巨大的载荷,有着力抗千金的重任,因而有着巨大的“势”。

再看三点水旁的结构,三个点不是同在一条垂直线上,行笔的方向都各不相同,因而产生动态的势,在书写上再加上不同点法的取势就更加强化字本身所产生的势。

我们再来看看书法上常讲的字形的内敛和外拓。褚遂良的字呈现内敛的特点“) (”。王虚舟评曰:“笔力瘦劲,如百岁枯藤,空明飞动,渣滓尽而清虚来,想其格韵超绝,直欲离纸一寸,如晴云挂空,仙人啸树,故自飘然不可攀仰。”又说:“褚公书看似疏瘦,实则腴润,看似古淡,实则风华,盘郁顿挫,运笔都在空中,突然一落,偶然及纸,而字外之力,笔间之意,不可穷其端倪。”而颜真卿的字则呈现出外拓的特点,两竖呈相背“()”状,“其真书雄秀端庄,结字由初唐的瘦长变为方形,方中见圆,具有向心力。用笔浑厚强劲,善用中锋笔法,饶有筋骨,亦有锋芒,一般横画略细,竖画、点、撇与捺略粗。这一书风,大气磅礴,多力筋骨,具有盛唐的气象。他的行草书,遒劲有力、真情流露,结构沉着,点画飞扬,在王派之后为行草书开一生面。”

无论上述的哪一种都能将字形成一种由里向外或由外向里的张力从而形成蓄“势”的能量,就像一张弓被拉动了一样,由弹力蓄满了势能。

就单字而言,我们也讲究要中宫收紧,这是在字形上造成布白的不均匀,就像物理上的液体或气体,由于密度不均匀就会产生由密度高向密度低的地方扩散,所以中宫收紧就能使字的中宫蓄满了像外扩散的能量的感觉,也是一种“蓄势”的感觉。

四、章法上的蓄势

我们再来看看章法上的“蓄势”,首先我们来看最难看懂的弘一法师的章法。弘一法师的字,布白疏朗,笔法并不复杂,但笔画的势态充满了趣味。人们常用“禅意”来形容弘一法师的书法。那么“禅意”做何解释呢?这是一句佛教术语,指清空安宁的心。这么说好像和“蓄势”并无关联。如果我们用俗家的语言来解释可能更能体会“禅意”的真正含义。“禅意”可以解释为在一片静谧的夜空下,含有各种小生命律动的那种意境。人们眼睛看到的是“空”,但在“空”之下,确有各种小生命的律动可以感受到,竹子或许正在拔节,但却看不见。所以“禅意”在物理学上是宏观的静和大量微观的动的结合,就像密封在高压锅里加热的气体,每个气体的分子都是在运动着的,而运动到一定的时候就具备了爆炸的能量。所以它是宏观的静和大量微观的动相结合,从而形成的视觉感觉,也需要我们有丰富的生活体验才能感知到的。

块面结合的蓄势方法,我们来看看王羲之的书法,以“二谢帖”为例,下笔重的和下笔轻形成不同的块面对比,羲字和爱字拉长和第一行形成对比,“患者善”三个字小而轻和右边的重而大形成对比,物理学的术语就是用密度的不均匀产生扩散的张力从而使得纸面上蓄满了想扩散的“势能”。利用块面对比、大小对比、轻重对比都是传统的章法方法,核心就是制造纸面上的扩散势能,这是章法的核心所在。

五、结论

书法艺术的核心是人的情感表现,而情感的表现又是通过人的用力来实现的,力是物理学研究的范畴,所以物理学研究力的方法也一定会在书法的过程中体现。对书法艺术的文学性描述,常常让初涉书法艺术的人云里雾里,不知所云。对小孩来说,尚不是大问题,因为他们有的是时间来慢慢体会书法的真谛。然对于成年人学习草书或大草来说,知其所以然的学习方法会大大缩短入门的时间和进入创作佳境的时间。尤其是对于理工科出身的学习者,用物理学的方法去理解书法艺术会让他们快速地进入这个艺术领域,当然必要的技法练习是不可少的,但会极大地缩短在门外徘徊的时间。

还想说明的是每一门艺术都是人类表达自己情感的一种方式,都是不能用另一种方式完全解释的,否则就不需要那么多的艺术门类了,熟悉这门艺术自己的语言永远是别的方法不能取代的。其他的解释只能帮助你逐渐地靠近它,但如果不熟悉这门艺术自身的语言,只满足于借助别的语言来解释它是永远不能得到这门艺术的精髓的。