王铎《延寿寺碑》取法初探

2019-04-10■黄笑

■黄 笑

王铎曾言:“书不师古,便落野俗一路,如作诗文,有法而后合。”师古是王铎书法极其重要的指导思想,从而也造就王铎一生临摹古帖及鉴赏法帖的非凡眼力。王铎钟爱“二王”是公认的,其一生的学书和“二王”紧密相连,王铎书法尤其以行草书成就最高,大多数的研究者对其楷书鲜有关注。王铎楷书是否取法“二王”呢?本文试从王铎楷书《延寿寺碑》入手,探讨其取法渊源。

一、“予书独宗羲献”与《延寿寺碑》取法

王铎《延寿寺碑》与“二王”到底有无联系呢?我们不妨从其题跋中了解一下王铎书法艺术学习的轨迹,藉以了解其与“二王”之间的渊源。

《临淳化阁帖》跋云:“予书独宗羲、献。即唐宋诸家皆发源羲、献,人自不察耳。动曰:某学米、某学蔡。又溯而上之曰:某虞、某柳、某欧。予此道将五十年,辄强项不肯屈伏。”[1]

王铎对于“二王”书法情有独钟,开头一句“予书独宗羲、献”直抒胸臆。大多数学者对王铎行草书出于“二王”这一观点是认可的的,而楷书却少有评述,此处的“书”到底指的是行草书,还是楷书?王铎自己其实并没有明言,但是从其题跋上可以窥见王铎楷书与“二王”也是有联系。

“二王”在王铎心中是至高无上的,王铎不仅在理论上表达了对“二王”的崇拜,同时在实践上也是心追手摹,他的一生都在艺术的道路上孜孜不倦地追求着这个目标,誓要于“二王”登堂入室。

《跋圣教序》云:“学者因此册以想见落墨初意,何难入羲之之堂乎?”[2]

从上段题跋中可见,王铎想法相当的明显,其临古帖是为得其落墨初意,进而入羲献之堂。羲献是王铎书法观念里最崇拜的对象,王铎在以一种仰望而非平视的姿态来看“二王”,在这种带有极大主观性及个人喜好的视角下,王铎断不会轻视“二王”的任何一种书体,绝不会只论行草不讲楷书。总之,王铎的书法创作和其书法观相辅相成,因此王铎的楷书也绝离不开“二王”。

在唐宋诸家题跋上王铎直接表明“唐宋诸家皆学羲献”的观点,但个人认为王铎此观点有失偏颇,过于主观。“二王”成就卓然,地位超然,诸家向其学习无可厚非,这种说法是值得肯定及推尊的,但是皆宗“二王”则太过绝对。从古至今书法艺术贵在百家争鸣,百花齐放,只有这样艺术才会不断向前推进。对于学习者而言,学习范围是在以前所有朝代的书家中选择,而非只有“二王”一家。《书谱》曰:“加以糜蠹不传,搜秘将尽,偶逢缄赏,时亦罕窥,优劣纷纭,殆难覼缕。”古人真迹,或散失,或藏于富贵之家,难睹原貌,因此时代越是久远越难学习。唐宋时,早已罕见“二王”真迹,更不提后代,因此皆宗“二王”存在客观上的难度。

王铎一生在以“二王”为代表的书学之中扎之至深,恐在明代无出其右,其对“二王”的崇拜使得在评判书家的时候有意地突出“二王”的地位。王铎《跋颜真卿争座位帖》曰:“根本二王”;[1]《跋米元章告梦帖》曰:“得《兰亭》《圣教》逸意”;[2]《跋米元章告梦帖》云:“解脱二王”;[2]《跋米芾吴江舟中诗卷》云:“米芾书本羲、献”;[1]尤其王铎《跋柳书》曰:“柳诚悬用《曹娥》《黄庭》小楷法。”[2]从中我们不难看出“二王”对于王铎的意义,其跋中包含楷行草等多种书体,不乏闻名于世的大书家,王铎对他们作品的评价始终紧扣“二王”,这是王铎精研“二王”的结果,但是也侧面证实了其不是只临习“二王”,反而还临习其他书家,这行为与其观点相悖。王铎为何如此膜拜“二王”呢?按照王铎的观点“唐宋诸家皆学羲献”,这当然是值得肯定的,取法高古,师法名流,对书家来说确实是很重要的。书家在掌握“二王”的笔意之后,能否更上一层楼,名垂书史,为后世楷模,关键就要看他的眼界,看他是否博采众长,自出机杼,成一家风骨。我们既应该看到“二王”对书法所提供的营养和支撑,又不能因此就简单地认为独宗“二王”,就能成一代书家,书法从来不是“二王”一家之言,不是单调的复制,而要具有多样性,书法的学习更要遵循客观真理,实事求是。王铎为何在重视书法广博的同时,如此推崇“二王”甚至在其题跋中自言“予书独宗羲献”?首先三人皆同宗,这是封建观念的影响下强烈的家族观;再者就是其“后王胜先王”的理想。王铎一生推崇“二王”且主要临习“二王”法帖,除却书艺的赞同,未必没有抬高自己地位青史留名,与“二王”一较高下的心思。因而王铎“皆宗二王”不仅仅是在书法上对“二王”的赞美与肯定,还是一座攀爬超越的高峰,他渴望借“入羲献之堂”再到超越羲献。

上文提及王铎自认为其书独宗羲献,然而其行为似乎有些不符。今见王铎大楷作品《延寿寺碑》,知王铎大楷并非如其所言出自“二王”,而主要师法唐代柳公权。

二、王铎《延寿寺碑》与唐代柳公权书法

王铎《拟山园帖》卷收录的楷书《延寿寺碑》,极具柳书风韵,在运笔、结体、骨力方上均与柳公权楷书有密切联系。此碑写得瘦而不枯,紧而不密,劲健中透出淡雅和平的气息,和柳书非常相似。此处将通过柳书《玄秘塔碑》与《延寿寺碑》的单字对比来说明问题。

(一) 骨气

骨气是书法品评鉴赏的重点,是一般书者所不能具备的,它既是书家日积月累的书写基本功证明,也是书家精神品质的反映,十分有感染力。从王铎《延寿寺碑》与《玄秘塔碑》对比来看,王铎楷书虽师法柳公权却不以力量见长,具有骨气却不似柳氏骨力劲健反而更妍润清秀(图一)。中国古代书论中有论“骨”者,以“点如坠石”来形容,晋卫夫人《笔阵图》云:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”[3]“骨”一般给人刚劲有力,气势磅礴之感,《笔阵图》将“骨力”作为其衡量书法的重要标准。与此相同的还有刘熙载《艺概》:“书之要,统于 ‘骨气’二字。骨气而曰洞达者,中透为洞,边透为达。洞达则字之疏密肥瘦皆善,否则皆病。”[3]王铎楷书有“骨力”却不以力胜,更加疏瘦,不如柳公权粗壮。柳书肥不剩肉,瘦不露骨,王铎楷书则多了寒俭之气,过于细瘦。

图一 “十”之比较

从图一的对比来看,柳公权的字力量感十足,在《玄秘塔碑》的横画中,笔画因力大而略粗,行笔的感觉沉涩异常,但在加重起收笔顿挫的同时在中间部分提笔,使得一笔之间有粗细的变化,因此整体厚重但却不乏秀气;反观《延寿寺碑》横画因减少力量而稍显纤细,又减轻起收笔的顿挫,且在行笔的过程中迅速提笔、行笔,虽然显得妍润有力,但行笔流畅有余而笔力略有不足,因此整个字十分清秀骨气稍显不足。从《玄秘塔碑》竖画来看亦是如此,《延寿寺碑》的运笔力度分配及提按的节奏和《玄秘塔碑》极为相似,但是因笔力逊色因此从整体的效果来看《延寿寺碑》的竖画比《玄秘塔碑》显得更加细长。王铎的字的确取法柳公权,柳字劲挺而粗重但是却又不乏秀气,王铎继承了柳字的气质却在骨力上稍逊一筹。

图二 “寺”之比较

(二)用笔

上文提及王铎的《延寿寺碑》的骨力不如柳公权,不是其学书笔法不精,而是王铎一变柳法。《旧唐书 柳公权传》曰:“用笔在心,心正则笔正。”[5]中锋即是正锋,柳公权主要中锋行笔,一般逆锋起笔中锋行笔,最后顿笔回锋。从(图二)的对比中可以看出,《延寿寺碑》和《玄秘塔碑》中“寺”的短竖在起笔和行笔的运动路径几乎一摸一样,其短竖都是逆锋向左上起笔再折峰向右下顿笔,最后向下中锋行笔顿笔回锋。其短横与长横的起笔和收笔也十分相似,一般都是方笔逆锋切入向右中锋行笔然后顿笔回锋。

王铎的《延寿寺碑》的用笔用锋虽然与柳体十分相似多见中锋行笔,但从(图二)却看出王铎笔画却不似柳体顿挫分明,在整体的风格上淡雅清秀不似《玄秘塔碑》那般筋骨外露。从(图二)的图片对比上来看,其原因在于用笔方圆的变化,《玄秘塔碑》方圆并举,方笔为主,因此棱角分明骨力劲健。王铎在书写时弱化了棱角或弧度,在用笔上虽然也是学习柳氏采取方圆结合但柳公权方笔偏多,而《延寿寺碑》相比于《玄秘塔碑》却是更多见圆笔。在古代书论中多见关于用笔方圆的论述,康有为《广艺舟双楫》:“书法之妙,全在运笔。该举其要,尽于方圆。操纵极熟,自有巧妙,方用顿笔,圆用提笔。”[3]《广艺舟双楫》全文虽然主旨在于扬碑抑帖,但此篇就笔法演变却是极为通透,其《广艺舟双楫》曰:“乃悟秦分本圆,而汉人变之以方;汉分本方,而晋字变之以圆。”[3]书法笔法自出于方圆变换,无论碑或是帖都未走出此桎梏。方笔一般指在起笔和收笔处都会呈方形的棱角,如《玄秘塔碑》《延寿寺碑》“寺”的短横;圆笔起笔的字则是表现为点画呈现圆形且没有折锋,例如《玄秘塔碑》中“寺”的点;方笔圆笔相结合的起笔一般会有转锋折笔,如《玄秘塔碑》“寺”的短竖。王铎《延寿寺碑》多见圆笔,在书写时虽然中锋行笔却没有过多强调顿挫提按,如《延寿寺碑》“寺”中短竖起笔的棱角相比于《玄秘塔碑》便不太明显,而且短横也并没有《玄秘塔碑》近似九十度的方笔起笔再调峰向上行笔最后顿笔回锋。尤其是《延寿寺碑》的“寺”的长横虽然起收笔笔法变化不大,但是《延寿寺碑》提按不明显且在中锋行笔至中截时又迅速提笔导致其笔力不足,其长横相比于《玄秘塔碑》的长横更圆润且明显带有弧度。

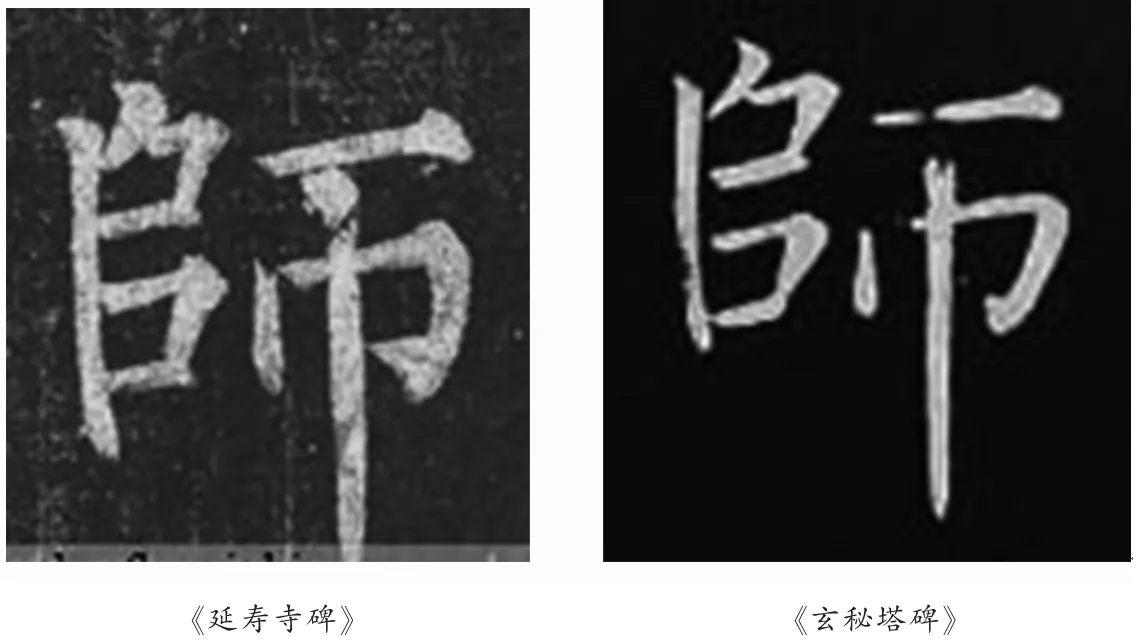

图三 “师”之比较

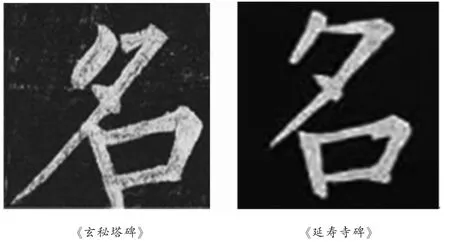

图四 “名”之比较

(三)结体

王铎大楷在结体上与《玄秘塔碑》如出一辙,但是《玄秘塔碑》结构紧密,体势遒媚,而王铎楷书却有疏散开阔之感。王铎在写《延寿寺碑》时在笔画的排布位置上与柳氏相仿却在空间布局的疏密变化上作了调整,在其笔画粗细及转折的角度上做了增减,使得字内空间更大。相比于《玄秘塔碑》,《延寿寺碑》笔画更加纤瘦,但瘦而不枯,字势也更加平稳,增添淡雅之气。清梁巘《学书论》:“结体不外分间布白、因体趁势、避让排叠、展促向背诸法。”[4]结体其实就是围绕中宫主笔的分间布白避让排迭。从(图三)“师”字的对比以及(图四)“名”字的对比,柳体结构内紧外松,中宫紧密,左紧右舒,字形严谨紧凑端正秀丽,而《延寿寺碑》却比《玄秘塔碑》整体更显疏阔开朗。从《玄秘塔碑》的“师”(图三)来看,“师”字为左右结构,遵循了柳字的结字规则,左半部分的笔画紧密而右部分的笔画疏阔;王铎《延寿寺碑》的“师”字(图三)在笔画的排列分布上和柳氏大同小异,但却不能说王铎在结体上也是左敛有舒。王铎的字笔画过于纤细导致其字内留白较多,较之柳公权整体更为疏阔。除此之外柳公权字的笔画的中心部分间隙较小,而四周较大,周围的点画向外扩展延伸,但重心却分外平稳,如《玄秘塔碑》的“师”,其横画一般呈左低右高之势,且字的右半部分向右上倾斜,但是字势却保持了平衡。而王铎“师”字右半部分虽然横也向上拓展,但其横折竖钩的处理却选择向内收,由于笔画粗细及角度的细节处理,因此即使王铎的横画向外倾斜角度更大却并没有外拓的视觉感受,这也导致王铎的字整体字势较为平淡。(图四)的“名”字也是如此,“名”是上下结构,两张图片“名”字各个笔画的排叠十分相似,但是王铎《延寿寺碑》笔画较细及“名”上半部分的撇的角度较大,扩大了字内留白,使得《延寿寺碑》整体比《玄秘塔碑》更加疏朗开阔。

综上所述,王铎的大楷与柳公权楷书在运笔及结体上非常相似,虽骨气不足,但的确是师法柳公权,而非王铎自言“独宗羲献”。

三、王铎楷书与“二王”的关系

跋《二王帖》曰:“二王卓绝,不待评矣。”王铎对“二王”的喜爱溢于言表,言其书独宗羲献,前文已作论述。然从王铎大楷《延寿寺碑》来看却是师法柳公权,王铎言行是否真的相悖呢?我们可以从下面两则题跋试作探究:

《临淳化阁帖》跋云:“予书独宗羲、献。即唐宋诸家皆发源羲、献,人自不察耳。”[1]

《跋柳书》曰:“柳诚悬用《曹娥》《黄庭》小楷法,拓为大力劲气,完矩其阴阳,于羲于献,但似刀割涂加四隅耳。”[2]

结合上两段题跋看出王铎所言其书独宗羲献与其书《延寿寺碑》取法柳公权行为其实并不矛盾。王铎《临淳化阁帖签注二》跋云:“二王,诸家所宗。”[1]在王铎的认知里羲献是诸家之源,诸家所宗,其《跋柳书》言柳氏也是取法《曹娥》《黄庭》,师法柳公权其本质上讲便是直接取法柳氏而间接取法“二王”,因此其言行并不相悖。王铎书法确与“二王”颇有渊源,这渊源二字或许太过牵强,但如果再看看书法史上对于柳公权的评价,则王铎的说法未必没有可取之处。

《旧唐书 柳公权传》:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。”[5]

柳公权小时候学习书法,先学王氏,可见柳公权对“二王”一脉接触之早;后遍阅近代笔法,知其对前辈书法研习之深。虽然后来涉猎广泛,但于羲献一途仍然成就斐然。

《旧唐书 柳公权传》:文宗夏日与学士联句。帝曰:“人皆苦炎热,我爱夏日长。”公权续曰:“薰风自南来,殿阁生微凉。”时丁、袁五学士皆属继,帝独讽公权两句,曰:“辞清意足,不可多得。”乃令公权题于殿壁,字方圆五寸,帝视之叹曰:“钟、王复生,无以加焉!”[5]

文宗为帝王虽不似太宗酷爱书法并颇有建树,但是唐代的一般官宦人家子弟都能够接受内容丰富层次多样且较为严苛的书法教育过程,更何况文宗出生皇室,他一定具备了很高的书法鉴赏眼光,至少可以断定柳公权于“二王”书法精研甚深。如果说王铎对柳公权的评价会过于片面,那么其个人自传和同时代人对其评价就更为客观。此外明代大家董其昌对柳公权评价极高:

《画禅室随笔》:“柳诚悬书,极力变右军法,盖不欲与《禊帖》面目相似。所谓神奇化为臭腐,故离之耳。”[3]

董其昌主要是夸赞诚悬书法极好能自出新意,实际上也提到了自己对柳公权书法师承的看法,认为柳公权书取法书圣。既然书法史上多次提及柳公权确是取法王右军,由此,王铎独宗羲献的理论与其楷书取法柳公权的言行并不冲突,其书法与“二王”颇有渊源。

综上所述,个人认为王铎对于书法史的发展脉络及趋势的认知是比较成熟的,从上述的题跋及史料来看,王铎极度推崇与赞赏“二王”正统书学。王铎取法“二王”,以其行草最为出名奠定其在书法史上的重要地位,而楷书则期望借柳体而入羲献之堂。王铎楷书与柳体有密切联系,虽不及柳公权成就高,却也是有大家之风。