网络舆论极化与科研人员对科学传播活动的参与

2019-04-09金兼斌

■ 李 杨 金兼斌

随着科学技术和社会经济的发展,科技产品日益深入到社会生活的方方面面,公众对科技产品及其可能带来影响的知情需求日渐升高。科研人员作为知识的直接生产者和传播者,有责任促进科学与社会的协调发展,并满足民众的知情需求。新媒体的出现,为“科学”与“民意”的直接交流和碰撞提供了更多的机会和方式。而由于受到各方利益或文化等因素的影响,一些在学科内基本已达成共识的议题在网络空间中一旦受到关注,相关网络舆论便常会出现极化现象,引起强烈的社会反响。如在转基因话题长达十多年的讨论中,曾经有过多番激烈的争论,然而各方态度分裂的程度并未消减,议题长期悬而不决,最后公众产生了“审美疲劳”,各方倾向于沉默。这种状态,给有关政策的制定、所涉科技和产业的发展以及科学知识的传播都带来了问题,也对社会生活产生了深远的影响。

作为社会的皮肤,舆论对社会的稳定及发展有着重要的影响,而媒体则具有引导舆论的作用。随着新媒体兴起和传统媒体式微,新媒体所具备的匿名性和开放性等特点,为主流媒体引导舆论带来了一系列困难,但同时也为相关人员提供了新的平台和机遇。在一些科学议题上,科研人员对传播活动的效果有着重要的影响,也从根本上决定了公众对相关专业话题的理解①。虽然科研人员对参与公众传播活动的态度有所改变②,整体参与情况有所好转,但在面对一些突发情况或是特殊议题时,由于意识、能力及渠道等原因,科研人员的参与度仍然不高,时常出现慢一拍或集体失语的状态③。因此,在新媒体视域下,如何促进科研人员更好地参与对大众的科学传播,以及如何将媒体、有关机构和科研人员结合起来有效引导舆论是值得思考的问题。

一、相关理论与文献探讨

网络舆论是指“公众以网络为平台,通过网络语言或其他方式,对某些公共事务或焦点问题所表现出的意见的总和”④;而群体极化是指针对某一话题,成员们一开始即有某种偏向,经过不断商议,群体意见朝着原有的偏向继续发展,最后发展形成极端的观点。⑤由于网络平台具有匿名性和开放性等特点,在针对焦点问题表达意见时,网络用户会主动感知来自群体内部的压力,并倾向于使用情绪化甚至是非理性的语言,使得网络平台容易产生群体极化的效应⑥。近年来,在针对一些专业领域问题进行讨论时网络舆论的表现尤为如此,如:转基因食品的安全性问题、PX毒性问题及核电站建设问题等。

当舆论开始极化,科学常识或研究结论被公众传播、误读甚至是诋毁时,科研人员参与传播活动的行为理应有所增多。但在面对突发状况时,媒体往往会在第一时间进行报道,而科研人员则抱着谨慎的态度,错过最佳的时机,在舆论场中缺位;在面对来自极化另一方的提问、质询或是挑衅时,由于中国科研人员与媒体和公众进行交流的能力与意识还比较缺乏,其参与显得并不直接有效。⑦因此,在有关议题极化前后,科研人员对相关议题的关注与参与程度尽管理论上应有所上升,但实际效果可能并不理想。

社会认同理论认为个体基于社会身份、自然身份等属性对自己进行社会类化,对所属群体产生归属认知。这种对身份的认知通过一定的作用机制促使个体对内群体产生偏爱,对外群体产生偏见,并对个体的态度和行为产生影响,一般包含社会分类、社会比较和积极区分三个心理过程⑧。科研人员和公众分属于两个社会群体,虽然群体成员的身份有一定的交叉或重合,但在就专业问题进行讨论时,两个群体显现出来的身份及态度差异较为显著。在对自我身份进行类化并形成群体归属意识后,群体成员开始进行社会比较及积极区分,意见分化逐渐形成。那么,在科学议题的讨论中,群体成员对内群体和外群体成员是否存在行为差异?该如何突破彼此的防线化解矛盾?

近年来有关争议性科学议题的研究结果显示,相关议题的极化及社会问题的凸显,主要问题在于公众对专业人员、权威机构或政府的信任缺失或下降⑨。而社会认同理论认为,建立群际信任的渠道主要有增进沟通和模糊群体身份边界意识,从而使得彼此更多地了解、融入和认同对方⑩。有研究表明,网络的使用与社会认同之间存在显著的负相关关系,也即网络的使用模糊了原本较为清晰的社群边界,使群体归属的认知程度降低。所以,通过使用网络促进沟通、模糊身份边界、弱化群体差异、减少群间比较和区分,进而增加双方信任感,使得分歧化意见在群体间逐渐趋同的参与模式,可能为转基因等议题的意见整合提供一种思路。而对于如何促进群际间的沟通,则首先需要对参与者的参与行为及具体情境进行分析。基于社会认同理论,科研人员对本群体有身份认同、讨论基础和共同话题,所以内部讨论可能比较活跃;而在面对公众时,因缺乏共同讨论的基础,产生的共鸣不多,从而参与程度可能并没有在科学界内部那么活跃。

另外,由于在网络中,媒体的议程设置功能下降、把关人角色缺失,意见领袖因具有框架设置等作用对引导舆论起到了重要作用。在科学议题的网络讨论中,公众群体里往往有一个甚至是多个影响力较大的意见领袖,而在科研人员群体中,科学家及意见领袖的力量常常较为分散或是缺位。在微博热点事件的舆论场中,有研究将意见领袖分为了四类,而其中没有科研人员。然而,在整个微博舆论场中,并不缺乏具有较大影响力的科研人员。研究认为,在网络舆论场中,既存在传统意义上的意见领袖,又存在新式意见领袖,他们在网络结构中有不同的作用和特点。在科学议题的讨论中,由于涉及专业知识,传统意义上的意见领袖至少是某一领域的专家,他们是否能在有关议题的网络舆论场中占有一席之地,则还需进一步探讨。

网络舆论的极化可能引发问题所涉双方或多方的矛盾激化,最终参与者不就问题进行讨论,而在线上引发网络暴力,在线下造成社会的不稳定。在科学议题的讨论中,科研人员代表了“科学”,一般大众代表了“民意”,两个群体的网络讨论时常伴随着诽谤和不文明用语,这种状况激化了极化现象,并产生了不良的社会影响。虽说我国科研人员具有较高的公信力,但科研人员的队伍并不小,专业素养、媒介素养和传播能力参差不齐,在面对来自网民的即时质询时,不能排除存在疏忽或出现漏洞的情况。而在舆论极化时,参与者很可能就一个小问题大做文章,以消耗对方的权威性和公信力,使之失信于大众。这种角力模式容易导致科研人员及相关机构的公信力下降,而公信力的降低,则会招来公众的质疑,让传播者感受到不被信任。最后矛盾的激化和不被信任给参与者和潜在参与者带来了压力和不安,使得科研人员进行公共传播的积极性下降,并在面对相关问题时倾向于选择沉默。与此同时,公众的注意力被长时间消耗,对所争议的议题本身失去兴趣,对相关舆论产生“免疫力”,在舆论场中也会倾向于保持沉默或选择不再关注。然而,当有关问题再次成为社会热点事件时,科研人员和公众是否会如之前的极化情形,参与到讨论之中,或是进入一种相对平衡的状态,还需要进行实证探索。综上,本研究主要内容可表述为以下三个研究问题:

研究问题一:舆论极化时,科研人员对相关议题的参与情况如何?在大众传播平台和科学界相关平台进行讨论时,科研人员是否存在行为上的差异?

研究问题二:在科学议题的网络讨论中,是否存在作为意见领袖的科研人员?

研究问题三:多次极化讨论后,科研人员和公众对议题的关注和参与程度是否会下降?

二、研究设计

近年来,转基因农业生物技术的安全性问题是颇具代表性的一个争议性科学议题,在出现突发情况时,网络舆论常常会出现极化的情况。针对研究问题,本文拟选定三次引发较大社会反响的极化事件进行分析,对比科研人员在传统媒体和网络媒体上的反应,探讨舆论的群体极化对科研人员参与科学传播活动的影响。国内有关转基因技术的讨论主要呈现的是两极裂化格局,一方面是崔永元等社会公知为代表的“反转”派,另一方面是以相关专业的研究人员为代表的“挺转”派,两派之间争论激烈,从线上争论到线下持续多年。

在转基因的网络讨论中,根据对新浪微博指数、百度搜索指数和媒体指数进行综合比较,与崔永元有关的三个事件引发了网络舆论的喧哗和强烈的社会反响,促使和加剧了有关转基因技术的讨论呈现两极裂化的现象,它们分别是:2013年9月10日,崔永元在其新浪微博中发表博客,开始和方舟子在网络上进行有关转基因的辩论;2014年3月1日,崔永元在其新浪微博主页公开了其个人出资制作的赴美调查转基因的纪录片视频;2015年3月26日,崔永元在复旦大学演讲时与该校教师卢大儒激辩。在其个人微博中,崔永元三次都发布了相关信息,在其微博评论里,粉丝评论倾向于一边倒支持崔永元。

针对研究问题一,本文首先在中国知网报刊资料库里以“转基因”为关键词,对《人民日报》《科技日报》和《东方早报》三家报刊进行标题关键词搜索,统计三个事件一周内的报道篇数,分析传统媒体在突发事件出现时的表现及可能为科研人员提供的参与机会。其次,在新浪微博中,以“转基因”为关键词,搜索认证科研人员用户在事件发生后七天内每日的发博和评论数量(搜索时间为2018年3月13日-15日);若每日总数量少于两百条则统计全部,若每日大于两百条则取前两百条。最后,在以科研人员为主体的科学网(www.sciencenet.cn)中以同样的方式,搜索统计一周内科研及相关人员发布的博客篇数。最后,将报刊报道篇数、微博数量及博客数量进行统计和对比。

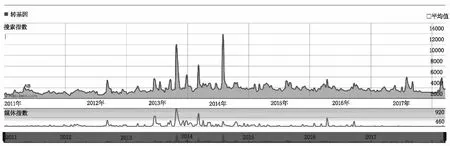

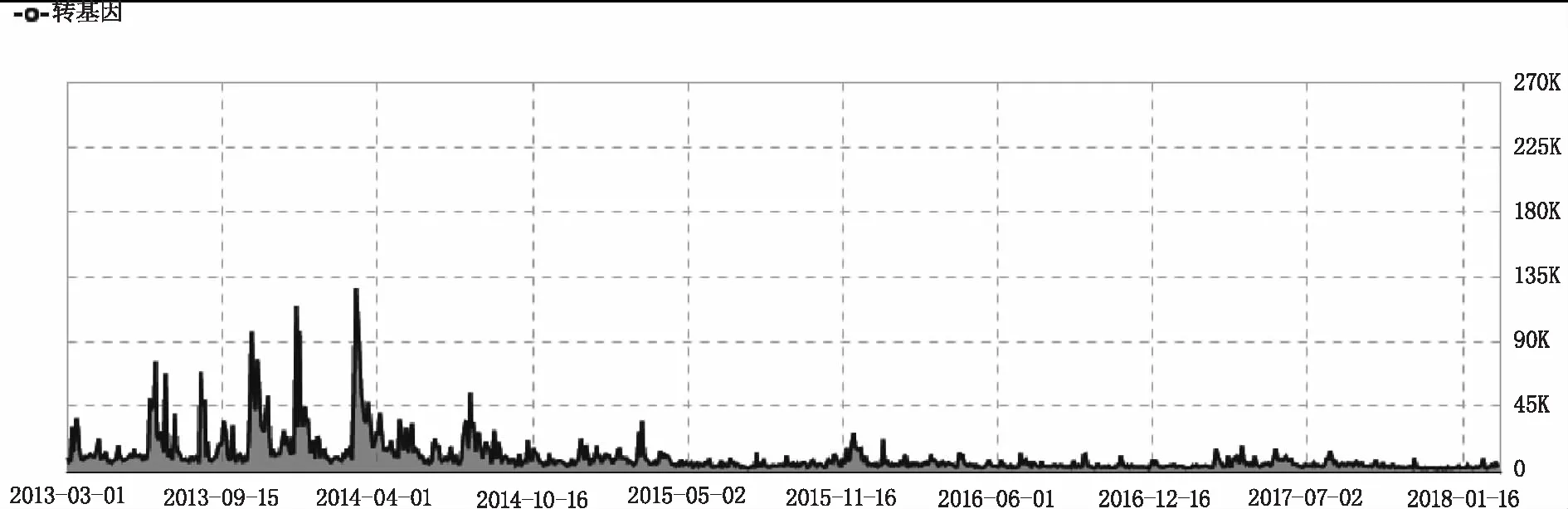

针对研究问题二,本文通过数据挖掘的方式,利用R语言,收集2013年1月1日至2015年12月31日以“转基因”为标题的个人博客,并挖掘有关博客的评论及推荐情况,进行社会网络分析,解析网络结构,分析探讨结构中意见领袖的概况及作用。针对研究问题三,本文以“转基因”为关键词,利用百度搜索指数及微指数的热词指数,绘制相关主题从2011年1月1日至2018年3月1日的搜索及媒体指数走势图及2013年3月1日至2018年3月1日的热词趋势图,解析科研人员及公众对于转基因话题的关注及参与程度。

三、研究结果

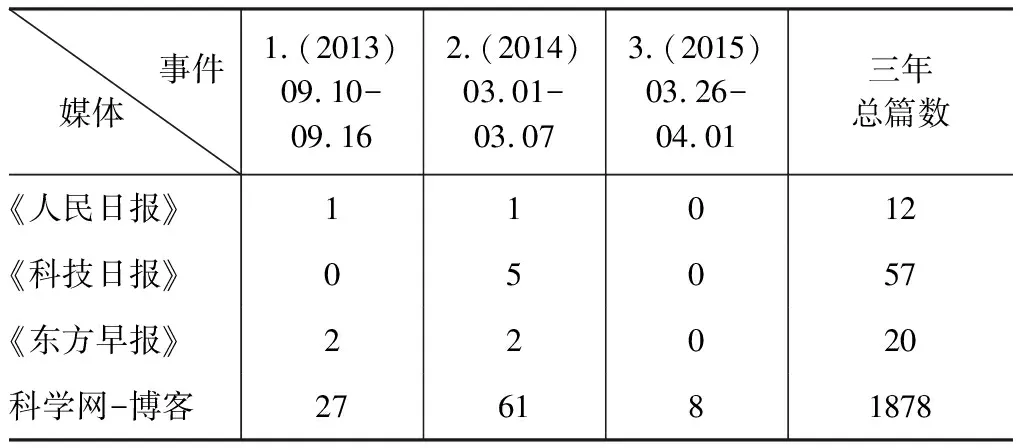

在中国知网报刊资料库中,以“转基因”为标题关键词进行检索,结果表明:第一个事件发生的七天内,《人民日报》有一篇报道,从2013年1月1日至2015年12月31日共有12篇报道;《科技日报》无相关报道,三年共有57篇报道;《东方早报》有两篇报道,三年共有20篇报道。在第二个事件发生的七天内,《人民日报》有一篇报道,《科技日报》有五篇报道,《东方早报》有两篇报道(详见表1)。在第三个事件发生的七天内,三家报纸一周内没有任何报道,这与极化的主要内容已与转基因本身关系不大可能存在一定联系。从整体来看,三家报刊在前两个事件发生七日内的报道比例高于三年内的平均比例,但总量并不多。

表1 三家报刊及科学网中以“转基因”为标题的文章数

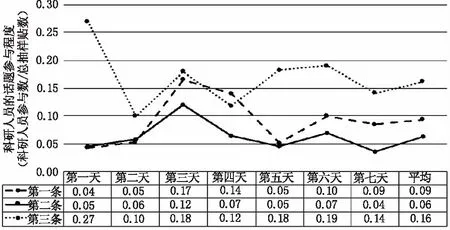

在新浪微博中,以“转基因”为关键词,搜索三个事件发生七日内认证用户的发帖及评论情况,发现:第一个事件有关博文及评论帖数为1167篇,科研人员参与109篇,占比9.3%;第二个事件有关博文和评论帖数为1391篇,科研人员参与87篇,占比6.3%;第三个事件有关博文和评论帖数为727篇,科研人员参与118篇,占比16.2%,其中卢大儒本人出现5次。在转基因微博舆论场的讨论中,科研人员的参与度不算太低。但值得注意的是,参与其中的科研人员大部分为人文社科类的专家学者,他们在大众群体里有着较高的影响力,但他们大多对转基因的态度和相关方向的科学家并不一致。从科研人员三个事件七日内每日发博详情图(表2)及七日参与度图(图1)中可以发现,科研人员在事件(第三个事件例外)发生的1-2日内,参与程度上升缓慢,在第三、第四天达到顶峰值,之后下降,到第七日接近平均值。

表2 科研人员在新浪微博三次舆论事件中发布微博(七日)的情况表

图1 科研人员在新浪微博三次舆论事件中的七日参与情况走势图

在科学网中,以“转基因”为关键词,分别搜索三个事件发生七天内科研人员所发表的博客篇数。统计发现,第一个事件发生的七天内有27篇有关博客发表,第二个事件发生的七天内有61篇,第三个事件发生的七天内有8篇。虽然这期间发表博客的总量并不多,但前两个事件的篇数远高于每周平均12.0篇相关博客的数量。第三条异化为与转基因本身关系不大的议题后,科研人员的参与度未见升高。在传统的媒介出口无法取得较好的传播效果时,科研人员逐渐转向了新媒体,自发地在自媒体上发表观点,进行传播活动。值得注意的是,科学网并不是一个像新浪微博一样的大众传播平台,而是以科学传播活动为主的专业媒体平台,用户和受众中科研人员的比例较大。因此,关于研究问题一,我们可以得出以下结论:在科学议题的讨论中,舆论极化提升了科研人员对相关议题的关注与参与程度;但在大众传播平台和科学界内部相关平台对极化议题进行传播和讨论时,科研人员的参与程度和积极性是不一样的,群体边界表现明显。

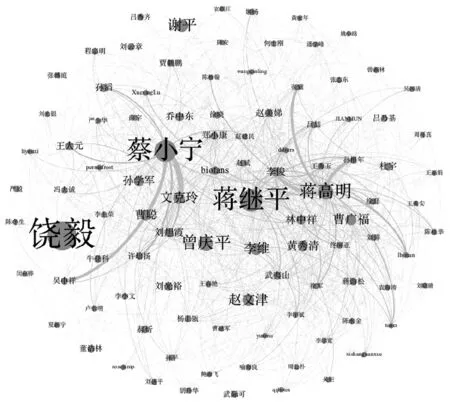

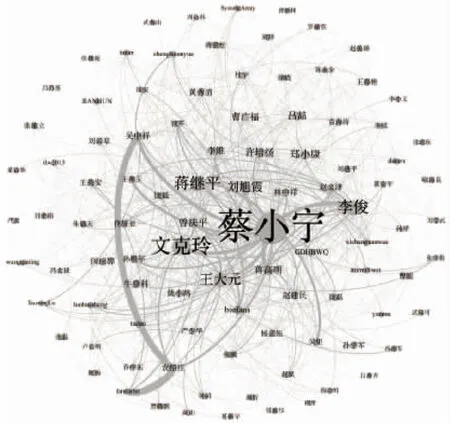

在科学网中,以“转基因”为关键词,通过R语言,挖掘2013年1月1日至2015年12月31日相关的博客,并发掘评论及推荐关系网络和发博人员的个人资料。统计发现,三年间有1878篇博文发表,共有2278人参与博文的推荐和评论。通过Gephi 0.9.2,删除度小于20的节点,在推荐和评论关系图中,以中介中心度(Betweenness Centrality)设置节点大小,以边的权重设置边的粗细。其中,中介中心度指节点在网络中到达另外任意两个节点的最短路径,代表了节点在网络结构中的重要性、对信息流动的影响力,是有效发掘意见领袖的一个指标。从图2、图3以及数据统计结果中可以发现,在转基因讨论中的舆论网络中,科研人员群体中存在意见领袖。在参与推荐和讨论的人群中,不乏从事自然科学研究的科学家,也不乏在传统意义上具有意见领袖品质的科研人员。所以,针对本文的研究问题二即“科学议题的网络讨论中,是否存在作为意见领袖的科研人员”,本研究发现:在以科研人员为主体的科学网中,主要参与者和重要节点多为专业研究人员、知名学者或专家,所以其结论是肯定的;在大众传播平台中,结合研究问题一的分析结果,主要参与并有较大影响力的研究人员并非是相关领域的科研人员,而主要是人文社科类的研究者,所以结论需要取决于对科研人员的界定。

图2 2013-2015科学网中以“转基因”为标题的博客文章的推荐关系网络结构图

图3 2013-2015科学网中以“转基因”为标题的博客文章的评论关系网络结构图

以“转基因”为关键词,在百度指数和热词指数中进行搜索,结果显示搜索和热词指数曲线基本重合(详见图4及图5)。有关转基因的讨论在2013年开始激增,伴随着极化双方的争论,极化讨论在2014年达到最高峰,随后2015年舆论场开始呈现出缓和的趋势,2016年至今保持在相对稳定的状态。因此,转基因议题在经过多次极化讨论之后,舆论各方对相关议题的关注和参与程度会有所下降,然后长时间保持在相对稳定的水平,舆论场呈现出相对沉默的状态。

图4 2011-2018转基因话题的百度指数

图5 2013-2018转基因话题的热词指数

四、讨论与总结

近年来,以社交媒体为代表的新媒体为科学传播活动带来了新的机遇和挑战,针对一些与各方利益密切相关的科学议题,网络舆论极化时常难以避免。舆论极化虽在一定时间内会带来负面效果,但若能掌握其中的规律,充分开发利用意见领袖等能引导舆论的人群或组织,极化讨论对议题的长远发展也不无裨益。在争议性科学议题的舆论场中,作为科学知识的生产者——科研人员可能是极化一方的参与者,也可能是失语的旁观者。本文以转基因为例,分析讨论了网络舆论极化可能给科研人员参与公共传播活动带来的影响,并利用社会网络分析的方法解析了科研人员讨论互动的网络关系结构,总结验证了舆论经过多次极化后可能产生的结果,以期为促进科研人员更好的进行科学传播活动、减少极化的负面效应提供参考性的建议。

本文选定了与转基因有关的三次舆论事件,通过统计《人民日报》《科技日报》及《东方早报》以“转基因”为标题的报道数量,发现三家报刊在前两个事件发生七日内的报道总量并不多,但比例高于两年内对有关议题报道的平均比例。由此可见,传统媒体在科学议题的突发事件上,会做出积极反应,但从发文的时间、数量及频度上来看,其力度对于及时有效地引导大众舆论可能还有些不足。同时也说明了科研人员参与传统媒体相关议题报道的可能性较小,或者说机会比较少。而在热点事件出现或舆论趋向极化时,传统媒体对相关议题的关注度上升,从某种程度上也激励了科研人员参与到科学传播活动之中。

在新浪微博中,科研人员三次事件的七天讨论参与度的均值约为百分之十,并在事件发生的第三到第四天达到最高水平,其参与比例并不低且反应速度较之媒体也不慢。虽然其中大部分参与者为非专业领域的研究人员,但科学议题所涉及的方面也不应仅仅是学科内部的专业知识。而在以科研人员为代表的科学网中,科研人员所发布的博客量远远高于日均量。所以,从参与科学传播活动的角度来说,科学议题的极化不仅可能促进专业领域研究人员的参与,还可能增进整个学术共同体的参与积极性,即使其中存在分歧。

在转基因议题长达十多年的的讨论中,阴谋论长时间占据了主导地位,双方秉持着怀疑的态度向对方进行攻击或还击。而公众对科学议题的态度与公众对政府、科研机构及科研人员信任有着一定的关系。所以,要解决问题,首先需要建立信任。基于社会认同理论,要降低怀疑的程度并建立起信任,有效的办法包括模糊群体身份边界并增进沟通,具体的方法有:共同内群体身份模型、交叉类别法及增加个体身份复杂性等。因此,在公共领域中促进不同学科背景的专家、学者进行讨论或引导大众舆论,对于融合群体边界、加强各方沟通从而增进或建立社会各方信任,对诸如转基因等争议性科学议题争论矛盾的缓解,也不失为一种可能的路径。

在科学网中,科研人员在前两次舆论极化事件前后反应较为迅速,发文量相比以往大大提升,有一些帖子有针对性地回应了相关事件;而第三次事件前后,发文量较平均水平稍低。通过观察分析发现,科研人员在表达或回应时,并未总是显现出较强的专业性和所应具备的传播能力,圈子中存在持不同意见的小群体。科学网的使用者和受众大部分是科研人员,讨论主要集中在“圈子”之中,对于引导大众舆论其作用可能并不大,还有可能加强了极化效果。正如社会认同理论所指出的,群体成员之间可能会有更多的共同话题、更为积极的讨论意愿及更高的容忍度,从而较外群体而言观点更为一致、讨论更为活跃。因此,在出现极化议题时,相比于传统媒体,科研人员更倾向于选择自由度较高、圈子内部的新媒体。综上所述,科学议题的舆论极化提升了科研人员对有关议题的参与程度,尤其是在科学界内部相关平台进行传播和讨论的程度。

极化是网络舆论演化过程中经常出现阶段,意见领袖因对议题框架设置具有一定的影响,其对引导舆论和避免舆论过度极化有着重要作用。而在科学议题的讨论中,科研人员身份的意见领袖是否存在,在不同的议题中有不同的体现。在转基因议题中,本文通过对科学网2013至2015年所有相关博客文章的作者进行分析发现,科研人员群体中存在意见领袖,他们不仅在推荐和评论关系网络中显现出了意见领袖的参数特征,在实际生活中也是专业研究人员,具备意见领袖的特质。值得注意的是,科学网虽然对大众开放,但它仍然是以科研人员群体为主体的小众传播渠道,所以即使有意见领袖的存在,其对引导大众舆论的作用也可能不大。但若能将这部分意见领袖有选择性地培植成大众型意见领袖,对于影响网络舆论的议程设置及大众舆论可能会具有一定的积极意义。

当舆论极化时,公众和科研人员对转基因话题的参与和关注程度会有所上升,但经过多次极化讨论,各方注意力被消费并对议题产生免疫之后,舆论场呈现出不活跃或者说相对“沉默”的状态。这种“沉默”不一定是双方对结果的接受、妥协,或是舆论的理性化,而是各方对于议题不关注、不参与或被动参与,因此它是一种消极的沉默。这种“沉默”在一定的时间内可以促进有关议题随着政策的引导发展,但它并不是社会各方达成的共识;若再次出现突发情况,舆论极化产生的社会负效应可能会更大。当然,大众接受新的科学和技术需要一定的时间,新的科学和技术也需要经过时间的检验。

科学技术的相关议题,由于其本身就具有一定的不确定性,加上各方利益、价值观和认知水平的不同,舆论的群体极化较难避免。这种极化,短期内可以促进各方对相关话题的关注,提升科研人员的参与积极性;但任之发展,并不利于相关知识的传播、相关专业人士的参与和相关产业的发展。当网络舆论的群体极化无法避免时,传播的参与者应采取策略积极地应对,管理决策者则应结合实际情况策略性地进行引导。在所有参与者中,科研人员是科学传播活动的主要信源和参与者,对传播活动的效果有着重要的影响。在日常传播活动中或面对舆论极化的情形,传统媒体渠道无法提供平台或机会,而网络平台可以自主表达时,科研人员应该综合多方面的因素,明确传播的目标,有策略地进行传播活动。

在科学传播中,有学者认为针对专业性较强的议题,主要的传播模型仍然是缺失模型。在这一模型中,媒介、专业机构和科研人员给大众提供有关科学议题的知识和进展,通过学习和讨论,社会各方逐渐达成统一的意见。但也有研究认为,缺失模型现今已不太适用,由于人们意识形态、认知水平和科学素养等方面的差别,不仅统一的意见很难形成,还有可能在一些方面产生极化效应,因此民主参与制度是可能的解决路径之一。本文认为,对于专业性较强的科学议题,如农业生物技术等,大众对相关知识的了解大多通过非权威渠道,掌握的信息可能并不准确或滞后,因此科研人员和有关机构有责任将“转基因”作为科学知识进行科学普及,使公众首先准确、全面地了解转基因,传播的方法策略可以借鉴缺失模型;而在涉及转基因的应用、标识和伦理等问题上,科研人员、媒体及管理等机构则应该共同合作,让公众能够民主地参与到政策的讨论和制定之中。

(本研究得到国家转基因生物新品种培育重大专项支持〔项目编号:2016ZX08015002〕)

注释:

① 戴佳、曾繁旭、郭倩:《风险沟通中的专家依赖:以转基因技术报道为例》,《新闻与传播研究》,2015年第5期。

② 金兼斌、江苏佳、陈安繁、沈阳:《新媒体平台上的科学传播效果:基于微信公众号的研究》,《中国地质大学学报(社会科学版)》,2017年第2期。

③ 贾鹤鹏、范敬群、彭光芒:《从公众参与科学视角看微博对科学传播的挑战》,《科普研究》,2014年第2期。

④ 金兼斌:《网络舆论的演变机制》,《传媒》,2008年第4期,第11页。

⑤ [美]凯斯·桑斯坦:《网络共和国:网络社会中的民主问题》,黄维明译,上海人民出版社2003年版,第47页。

⑥ 相喜伟、王秋菊:《网络舆论传播中群体极化的成因与对策》,《新闻界》,2009年第5期。

⑦ 贾鹤鹏、刘振华:《科研宣传与大众传媒的脱节——对中国科研机构传播体制的定量和定性分析》,《科普研究》,2009年第4期。

⑧ Tajfel,H.,& Turner,J.C.TheSocialIdentityTheoryofIntergroupBehavior.In S.Worchel &W.G.Austin (Eds.),PsychologyofIntergroupRelations(2nd ed.,pp.7-24).Chicago:Nelson Hall.1986.

⑨ 陈刚:《“不确定性”的沟通:“转基因争议”传播的议题竞争、话语秩序与媒介的知识再生产》,《新闻与传播研究》,2014年第7期。