基于互联网的高职数学课程与专业融合研究

——以郑州铁路职业技术学院经管类专业为例

2019-04-09张媛,余敏,顾忠,郭静

张 媛 ,余 敏, 顾 忠, 郭 静

(郑州铁路职业技术学院,河南 郑州 451460)

国家教育部对于职业教育信息化的发展非常重视,提出要利用互联网开展信息化环境下的职业教育教学模式创新研究与实践,大力推进信息技术与教育教学深度融合,将课程改革放在信息时代背景下来设计和推进。高等数学课程是高职院校开设的一门重要基础课程。在互联网快速发展的背景下,应该利用现有的优质资源对课程进行改革和创新,以适应教育现代化发展的目标。

本研究以郑州铁路职业技术学院经管类专业为例,探索研究利用互联网的优质资源把经管类高等数学与专业课深度融合,找到更好地服务于专业教学的数学教学模式,达到学以致用的目的,并为其他专业与数学融合提供研究基础与模式框架。

一、教学现状

(一)学生

由于高职院校生源素质整体下降,学生数学基础较差,并且高等数学具有严密、抽象、理论性强的特点,学生普遍感觉数学学习很困难、很枯燥,所学内容与专业学习没有关联,极大地影响了学生的学习积极性和教学效果,学生跟不上教学节奏的情况日趋严重。

(二)教学内容

目前郑州铁路职业技术学院经管类专业数学教学内容主要包括一元函数微积分、线性代数初步和数理统计初步,这些内容几乎与工科类无异,只是增加了概率论与数理统计的相关内容。教学内容过于理论化,教材中与专业相关的实例和数学应用内容较少,缺少现实背景,不利于学生理解,使他们感觉与专业课脱节,所学数学知识不知道如何在专业中应用。

(三)教学模式

目前,仍沿用传统的教学模式“备课+教案+粉笔+试卷”,虽然增加了多媒体辅助教学,使用了PPT,但在互联网教学模式的快速发展下,课堂教学形式仍显单一,已经无法满足学生的需求。

(四)学习方式

由于没有充分利用互联网教学,学生学习方式单一,学习兴趣不浓厚,缺乏想象力和创造力,学习效果不佳。

二、数学课程与专业教学融合

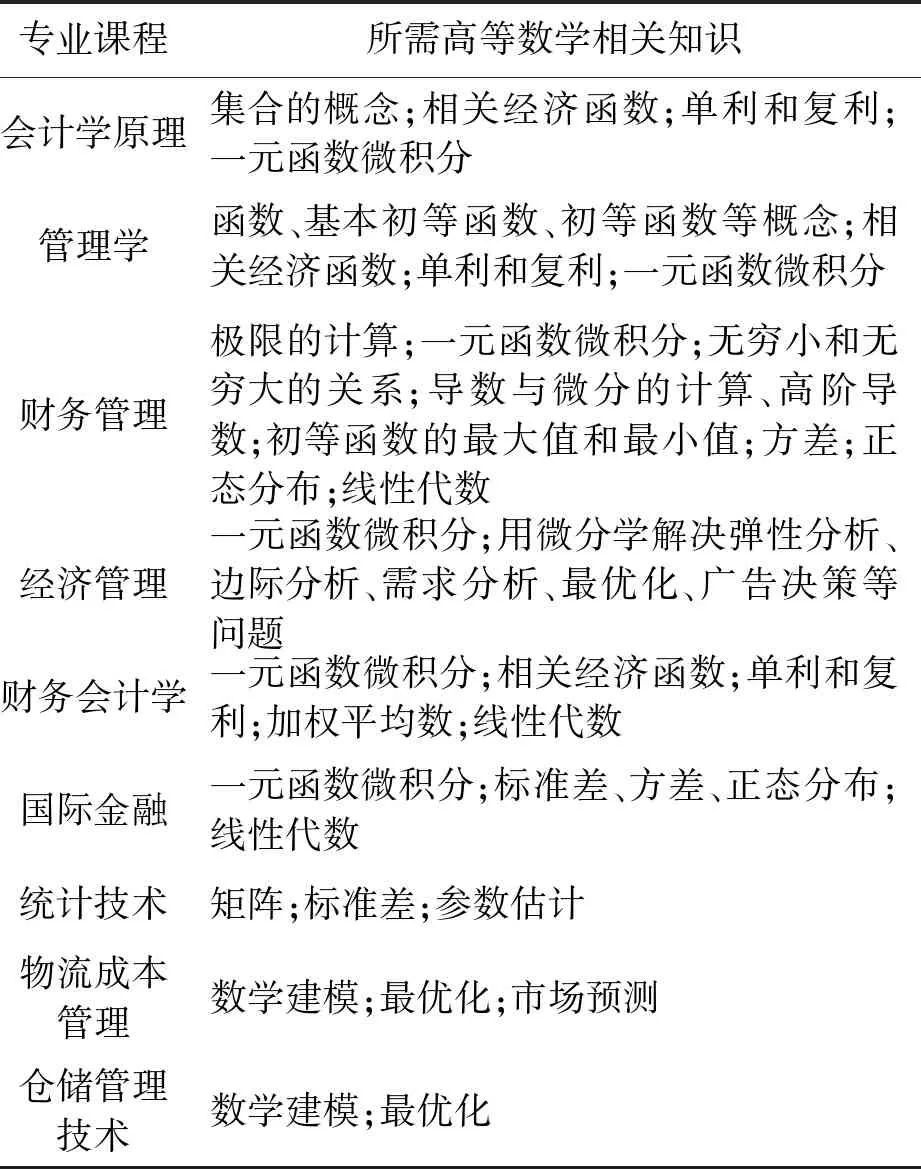

(一)找到数学与专业知识的对接点,重组教学内容

通过数学教师与专业课教师的深入交流,以及网络问卷调查等形式了解到专业课中需要用到的相关数学知识点(见表1),根据专业需求,整合出专业的必需知识点。参阅经管类相关专业课程教材,上网搜集相关资料,开发出专业需要的实际案例并编写进教材;同时,利用互联网资源,制作配套的立体化教材方便学生利用互联网进行学习。

表1 专业课程所需高等数学相关知识

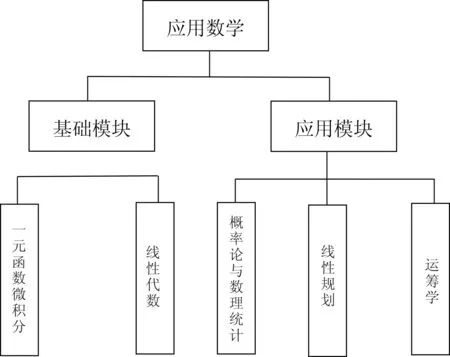

打破传统的数学课程内容的逻辑结构,把经管类不同专业的数学课程内容进行模块化重组,分为基础模块和应用模块(如图1)。在基础模块中学习函数的极限和连续、导数与微分、积分以及矩阵和行列式的计算;在应用模块中学习概率论与数理统计、线性规划和运筹学的基本知识。初步设计经管类各专业大一新生第一学期统一学习《应用数学Ⅰ》,主要内容为基础模块中的一元函数微积分;第二学期统一学习《应用数学Ⅱ》,主要内容为基础模块中的线性代数部分,并根据各专业需求选择应用模块中的相关内容。

图1 应用数学课程内容模块结构图

(二)教学模式网络化,实现线上线下混合式教学

进行《经济数学应用基础》立体化教材建设,包括纸质教材和数字化教学资源(电子教案、PPT课件、微课、动画、小视频等),并把这些数字化资源上传到职教云平台、爱课程以及学校的BB网络教学平台上,学生可以在这些网络平台上进行在线学习,对于课堂上的难点及没有听懂的知识点可以反复观看,不懂的问题可以留言。同时,教师可以针对课后作业及学生的问题定时在线辅导、答疑。建立微信群、QQ群等,在学习群中把教学中的难点以微课形式发送给学生。学生可以进行课前预习,便于理解难点,还可以在群里交流学习经验。也可以发送数学人物故事等,使学生接触更多的数学文化,增强数学素养。通过网络教学模式,使师生在线教学、在线学习,从而达到因材施教、个性化学习的目的,提高了学生的学习兴趣和教学效果。

在平时的课堂教学中,利用多媒体的直观性特点丰富教学内容,把一些图像以动态形式直观展示给学生,不仅方便了教师授课,也便于学生理解相关知识点,使教学内容更加新颖、多样,提高学生学习兴趣。部分教师还使用了网上优质的教学软件,如使用雨课堂在课前给学生推送相关资料,方便学生预习,课中进行实时答题、弹幕互动,课后进行辅导答疑,师生及时沟通反馈,为师生提供完整立体的数据支持。利用问卷星把课前检测及课后检测制作成为二维码,利用微信“扫一扫”,实时检测学生对知识的掌握情况。利用互联网的这些小程序,不仅可使教学模式更具灵活性,也可以激发学生学习数学的兴趣,让教与学更简单明了。

(三)增加数学建模和数学软件内容,使数学应用结合专业知识点

在原有教材的基础上,新编适用于经管类专业的教材,在教学概念的引入,以及例题和习题的选择上都更贴近专业实际问题。如:分段函数可以解决出租车收费、上网费用、个人纳税等问题;极限的计算可解决复利和贴现问题;导数可用来解决总成本变化率问题、边际收入问题;微分可以用来解决近似计算问题;利用极值可构建物流库存模型;利用矩阵可以方便处理投入与产出表;利用概率统计方法可以解决最大经济利润问题等。通过对这些实际问题的解决,让学生看到数学并不是无中生有,而是来源于现实生活,数学的学习也不是枯燥无味的,而是既能为专业课服务又有乐趣的。

在每一章节都增加了与本章内容相对应的简单的数学建模案例和Matlab软件的使用。如:在导数的应用这一章,介绍“最优存储问题”这一数学模型案例,从提出问题,分析问题、到建立模型、求解问题,利用本章所学知识解决专业问题,使学生充分认识到数学与专业课的联系,体会到数学在解决实际问题中发挥着重要的工具性作用, 只有真正地学好数学, 才能更好地解决专业问题。同时,通过每章的数学建模训练,培养学生分析问题、解决问题的能力,让他们参与到实际专业问题的解决中,不仅能感受到数学的实用性,还能建立数学思维,强化数学应用意识,提高综合实践和创新能力。另外,通过与专业课老师沟通,发现许多专业课只要求学生掌握基本概念和基本计算,对于高等数学传统教学中的理论证明和形式复杂的习题及计算技巧并不要求。因而,将计算机软件融入数学教学中,教材和授课计划均设置了数学实验内容,淡化数学的计算过程,利用Matlab软件解决极限、导数、积分、解线性方程组等相关计算和作图问题,增强学生利用数学软件解决数学问题的能力,把他们从复杂的计算中解放出来,如条件允许,还可以配备数学实验室。

(四)考试模式立体化,实行“3+5+2”考试模式

数学成绩的评价通常采用期末试卷成绩+平时成绩的形式。其中,期末考试成绩(考试课程占 70%,考查课程占 40%)由教师出纸质试卷进行测评,平时成绩(考试课程占 30%,考查课程占 60%)由教师自行评定,主要包括平时作业、考勤、课堂提问、学习态度等。但这种评价体系单一,既不能对学生的学习效果进行及时有效的评价,又忽略了对学生实践应用能力的评价。为了更方便有效地考查学生的学习效果,实行了“3+5+2”考试模式。

“3”是指平时成绩占30%。平时成绩的评定复杂多样,关键是能够评定学生的学习过程。从作业、课堂提问、课堂练习、出勤、学习态度、线上学习情况等几个方面评定。还利用问卷星平台的扫码功能,每节课均制作课前测和课后测两套试卷,生成二维码,课前学生用手机扫一扫完成线上课前自测,可以检测课前预习效果,课后扫一扫完成课后测试,检验本次课的学习效果,当堂答题提交,随时可以看到成绩。教师能够及时掌握学生的学习情况,以便调整教学,也能督促学生自主学习,调动学生的学习兴趣。每节的课前测和课后测成绩线上都有记录,期末作为评定学生平时成绩的重要依据。

“5”是指期末成绩占50%。期末成绩评定方法为笔试或机考。建立了《应用数学》试题库,目标是达到考教分离。题库能按章节测试,也能综合测试,达到自由组合,限时提交,完成后能显示成绩,真正做到考教分离。题库初期按每个学时配备6个试题,共390题。其中,第一学期246题(实际已经设计了适合学生学习程度的1 000道判断题和单选题),第二学期144题。后期根据主要使用情况,增加以及改进题库的题型和规模。

“2”是指Matlab实验占20%。考查学生实际操作能力,解决应用数学计算问题,上机测试。

通过这种理论与实践相结合的现代化考试模式,不仅提高了考试及格率,而且体现了对学生应用能力的培养。

三、结语

高等数学课程不仅在具体知识点,更是在数学方法和逻辑思维能力上,与经管类专业课内容密切相关,能否学好高等数学对专业课的学习及学生的后续学习影响较大。在信息化教学的大背景下,应该利用互联网技术,运用现代化教学方法、教学设备,改变“数学无用论”的观念。使高等数学课程与专业课更好地融合,为后续专业课程打下必要的数学基础,提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能;有效培养学生的逻辑思维能力、动手操作能力及解决问题能力,为学生的可持续学习提供方法。我们将把这种模式在全校推广,制定出数学课程与机电类、电气类、电子类各专业融合的全面方案,从而发挥高等数学在人才培养中的作用。