掘锚分离巷道围岩变形特征及支护技术研究

2019-04-09刘毅

刘 毅

(山西焦煤西山煤电官地煤矿 ,山西 太原 030022)

0 引言

矿井正常生产过程中,工作面的快速衔接,能够保证矿井高效的生产。工作面衔接速度主要受巷道掘进速度以及稳定程度影响,保证工作面巷道的稳定性不仅能够提高矿井生产的安全性,并且能够提高矿井的生产效率。工作面巷道的稳定性主要取决于巷道的支护方式,目前在大多数厚煤层工作面,主要采用综采放顶煤工艺,这种采煤工艺煤层采出量大,效率高,但其也带来了一系列问题,巷道的支护效果差,锚杆支护自动化程度低,对巷道掘进速度有一定影响[1]。为进一步优化掘进、支护一体化的生产工艺,提高其普及范围,本文以西山煤电集团官地矿中六采区上组煤轨道巷为生产背景,通过FLAC3D数值模拟方法,对巷道在掘进与支护分离时的巷道围岩特征进行了研究,提出了支护优化方案[2-4]。

1 工程概况

官地煤矿中六采区上组煤采区轨道巷布置在3#煤层中,煤层厚度为2.43m~3.66m,巷道沿煤层顶板掘进。巷道埋深约为850~900m,走向长度约1900m。巷道断面形状为矩形,掘进宽度为5.0m,高为3.5m,掘进断面积为17.5m2。

2 掘锚分离巷道围岩变形破坏特征分析

2.1 模型的建立

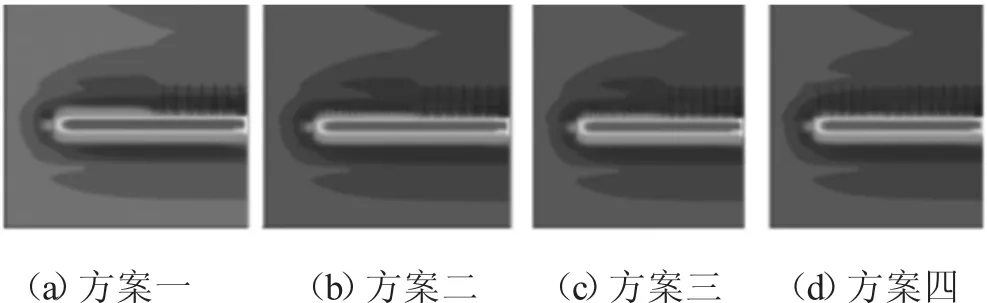

图1 不同锚杆布置方案示意图

根据官地煤矿中六采区上组煤轨道巷参数条件,采用FLAC3D软件建立其数值模拟计算模型,对巷道掘进、支护过程中围岩的塑性区、应力及位移等情况进行模拟,从而获得围岩变形规律。中六采区上组煤轨道巷断面形状为矩形,掘进宽度为5.0m,高为3.5m。在掘进巷道后方15m范围内布置有四种不同支护方案:方案一,无支护条件;方案二,顶板每排布置2根锚杆;方案三,顶板每排布置4根锚杆;方案四,顶板每排布置6根锚杆、每两排布2根锚索,如图1所示。

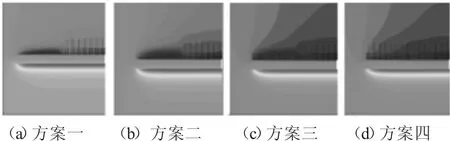

2.2 不同支护方案下围岩应力分布

图2、3为四种锚杆支护布置方案下巷道围岩的应力分布情况,如图所示:在掘进工作面后方15m的范围内,采用不同的支护方式,巷道围岩的应力状态差别较大,但围岩最大应力状态差别较小。

1)由四种支护方案下垂直应力分布情况可以看出,巷道顶板均为应力降低区,这是因为巷道开挖后,顶板内部应力释放,应力水平降低;两帮内部均出现应力集中,应力最大位置位于煤壁内部5m左右,最大垂直应力在12.5~12.8MPa范围内。由方案一可以看出,巷道掘进后在无支护条件下,顶板应力降低区较大,冒落拱高度较高,在加入支护后,应力降低区范围明显减小,冒落拱高度降低,并且随着支护参数的加密,冒落拱逐渐减小。

2)由四种支护方案下水平应力分布情况可以看出,在无支护条件下,顶板水平应力降低区较大,在加入支护后,水平应力降低区范围减小,最大水平应力有所降低,但降低幅度不大,最大水平应力在12.85~13.05MPa范围内,这是因为在加入锚杆支护后,锚杆的挤压作用力使得顶板整体性提高,抗压强度增大,围岩内部受力均匀,稳定性提升。

图2 巷道围岩垂直应力场分布

图3巷道围岩水平应力场分布

2.3 不同支护方案下围岩位移分布

图4 、图5为四种锚杆支护布置方案下巷道围岩的位移分布情况,如图所示:采用不同的支护方式,巷道围岩的位移情况有着较大的差别。巷道掘进后,在无支护条件下,巷道顶底板移近量为135.9mm,围岩顶、底板位移量较大,顶、底板易出现离层、底鼓等现象;在加入锚杆支护后,随着支护密度的增大,顶底板移近量逐渐减小,采用方案四即每排顶板布置6根锚杆,2根锚索时,顶级版移近量为20.2mm,位移量明显减小。采用不同支护方案时,巷道两帮位移量变化较小,两帮围岩相对比较稳定。

图4 巷道围岩垂直位移场分布

图5 巷道围岩水平位移场分布

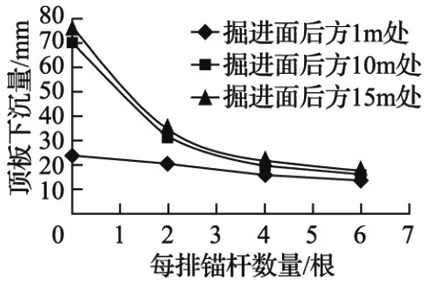

图6 为巷道掘进后方不同位置以及不同支护参数条件下巷道顶板下沉量曲线图,由图分析可知,掘进后方15m范围内,巷道围岩位移变化较大,随着支护密度增大,巷道顶板下沉量逐渐减小,当顶板采用4根锚杆和6根锚杆时,顶板下沉量几乎相等。

图6 不同位置及不同数量锚杆支护下顶板下沉曲线

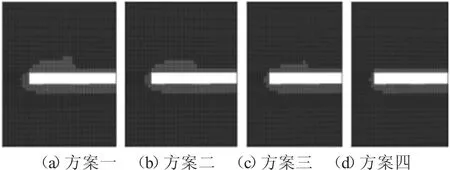

2.4 不同支护方案下围岩塑性破坏区分布

图7 为不同支护方案下巷道围岩塑性区分布图,由图可知,巷道在无支护条件下,围岩塑性区较大,顶板塑性区最高达到4m,在施加锚杆支护后,巷道围岩塑性区逐渐减小。由于施加锚杆支护后,巷道顶板强度增大,巷道两帮及前方煤壁承受载荷降低,塑性区范围也有所降低。

图7 巷道围岩塑性破坏区分布形态

根据对上述四种方案数值模拟结果可知,巷道在加入支护后围岩稳定性明显提高,对比几种巷道支护方案可知,采用方案四条件下,巷道围岩变形量最小,塑性区范围最小,最终确定官地矿六采区上组煤轨道巷顶板支护方式即顶板每排布置6根锚杆,2根锚索。

3 中六采区上组煤轨道巷支护设计

3.1 支护方式及参数

根据上述数值模拟分析结果,结合官地煤矿过去巷道支护工程经验,最终确定中六采区上组煤轨道巷采用“锚杆+锚索+金属网”联合支护方式。

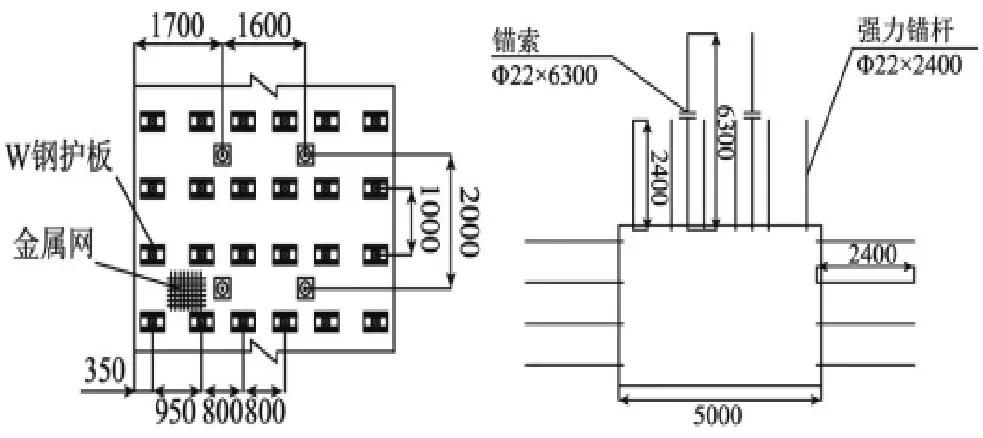

1)顶板支护:锚杆采用Φ22mm×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每排布置6根锚杆,间距为800mm和950mm,排距为1000mm。锚杆采用两只加长锚固剂,型号分别为MSK2335和MSZ2360,锚固长度为1200mm。锚索采用Φ22mm×6300mm高强度低松弛预应力钢绞线,每排布置两根,间距为1600mm,排拒为2000mm。锚索采用两只锚固剂,型号分别为MSK2335和MSZ2360,锚索锚固长度为1970mm。W钢护板规格为4mm×280mm×450mm(厚×宽×长)。顶板采用金属网护顶,网片规格为5400mm×1100mm。

2)巷帮支护:锚杆采用Φ22mm×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每排布置4根锚杆,间距为900mm,排距为1000mm。锚杆采用一支树脂锚固剂,型号为MSZ2360,锚固长度为760mm。W钢护板与顶板相同。两帮采用金属网护帮,网片规格3300mm×1100mm。中六采区上组煤轨道巷支护断面如图8所示。

图8 中六采区上组煤轨道巷支护断面图(mm)

3.2 支护效果分析

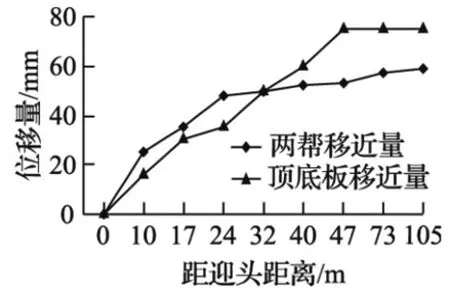

图9 巷道表面位移监测曲线

1)巷道表面位移监测。采用十字布点法对巷道围岩表面位移量进行实时监测监测结果如图9所示。由图可知,优化支护方案后,巷道顶底板移近量最大为62mm,两帮移近量最大为57mm,随着掘进面不断地前进,巷道围岩表面移近量逐渐稳定,基本不在变化,由此证明该支护方案效果较好。

2)顶板离层。在顶板岩层中安装顶板离层仪,从监测结果知,顶板岩层内部基本无离层现象出现。因此,采用该巷道支护方案,对巷道围岩稳定性起到了较好的作用。

4 结论

1)由官地矿中六采区上组煤轨道巷数值模拟分析得出,相比较于无支护条件下,巷道围岩在采用锚杆支护方式时,巷道围岩垂直应力降低,垂直应力峰值在12.5~12.8MPa范围内,顶板冒落拱范围明显减小,两帮煤壁内部均出现应力集中现象;水平应力降低区范围减小,应力峰值变化不大,在12.85~13.05MPa范围内;巷道顶板塑性区明显减小,对两帮及掘进面前方煤体载荷减小,塑性区也有所降低。

2)根据中六采区上组煤轨道巷数值模拟结果,最终决定采用“锚杆+锚索+金属网”的联合支护方式,并对支护参数进行了设计。通过对巷道表面位移、顶板离层情况监测结果可知,巷道围岩变形量较小,由此证明该支护方案合理,能够很好地保持巷道的围岩稳定。