基于中学科技型社团活动的创新人才培养模式初探

——以北京师大附中“科研小组”为例

2019-04-09

(北京师范大学附属中学,北京 100052)

1 引言

随着基础教育阶段对科技创新人才培养研究的深入开展,人才培养模式越来越多样、针对性越来越强。社团活动作为中学生课外重要活动形式,对学生的兴趣、意志品质、知识与能力均有重要影响。

我国学者刘玉将学生社团定义为:学生社团是由志趣爱好相同的学生自愿组织起来的,以丰富课余生活、增长知识、陶冶情操为目的的群众性团体。

学生社团一般分为学术型、娱乐型、公益型。在中学各类科技社团属于学术型社团,它以深入学习和实践某一科技项目为主要目的、以特定类别的科技活动为社团活动核心内容,吸纳有共同兴趣爱好、个人发展规划的同学,利用课余时间开展科技活动、参与科技竞赛,常见的中学科技社团有:科普类社团、机器人类社团、模型类社团、创造发明类社团、科学研究类社团。

科技社团成员有一致的爱好、强烈的共同兴趣,使得以社团为形式开展的科技创新培养工作更有针对性,也更加深入。此外,以社团形式吸纳成员,学生自愿报名,参与设计活动,互相帮助及影响,使得学生的领导力、组织能力得以发展,自我管理、规划能力能够在社团活动中得到提高。

2 研究思路及内容

本研究以北京师大附中“科研小组”社团为例,探索科技型社团活动开展的方式、学生能力的培养模式,追踪中学阶段科技社团活动对学生的影响。

2.1 科研小组社团组织形式

科研小组作为北京师大附中高中重要社团之一,每年吸纳20名左右新成员,与原有成员共同开展活动。社团成员主力为高一、高二年级,人数约为40名,社团成员在校内外教师指导下、开展科学研究活动,社团由科技教师和学生负责人共同管理。

科研小组由学生自愿报名,校内外评委展开面试选拔,最终确定入选成员,科研活动主要包括两类:科技创新活动、个人科学创新项目研究。

2.2 科研小组社团培养目标

北京师大附中科研小组社团以培养“未来的科技工作者”为目标,以培养学生较强的学术意志力、问题意识、研究能力、自我管理和规划能力、沟通与合作能力、社会责任感为主要目的。

2.3 科研小组社团成员追踪

本文对2014-2017届科研小组成员活动表现进行过程性记录,选取27名核心成员作为重点追踪对象,结合个案分析,考察科研小组成员在社团活动中,创新能力、问题意识、沟通能力的变化,未来发展的规划,以及进入高校学习后研究意识、科研能力的情况。

3 结果与分析

3.1 科研小组社团活动与学生能力培养

科研小组社团成员在校内专业教师或高校、科研院所专家指导下,开展微型科学课题研究。研究活动一般持续一年,大部分成员会在研究活动结束后,整理并形成成果,参加各级各类科技比赛,在社团活动过程中,大部分成员的知识水平、创新能力有显著的进步。

(1) 学术水平得到提升

在进入科研小组前,大部分成员获取知识的主要途径是科普书籍、科普场馆,在加入科研小组后,成员获得了学校、甚至大学专业教师的指导,开展为特定课题研究而进行的知识学习。通过成员的阶段性汇报可以看出,成员学到了更专业的知识学习,知识水平、自习能力得到了较大的提升。

在一年的时间内,成员了解了“科学爱好者”和“专业研究者”的区别,完成了从“学习型”到“研究型”的初步转变。以Z同学为例,从小学开始,该同学对植物非常感兴趣,但活动仅限于在家种植常见植物,进入科研小组后,他继续进行植物栽培和种植活动,经过学校允许,在校园内一角长期种植葫芦,通过学校推荐,该同学进入北京农林科学院植物保护研究所,在专家指导下,完成了“拮抗放线菌JZB130180的理化特性及抑菌效果测定”课题研究。在我们的研究对象中,很多位社团成员都有这样的经历。

(2) 问题意识与创新能力得以提升

在进入科研小组前,大部分成员更为适应“规定题目”的解答,习惯寻找答案,不善于提出问题。在经历选题活动后,学生的问题意识普遍得到了提升,掌握了一定的寻找研究课题的方法。

(3) 沟通与合作能力得以提高

科研小组社团活动分为个人课题研究与创新指导两部分,个人课题研究需要学生与课题指导教师主动沟通,部分课题需要与同伴合作完成。与课堂学习不同,个人课题研究活动需要解决很多现实问题,如时间安排、分工及协调等,充分锻炼了学生的沟通能力。此外,校内创新指导大部分时间以组会汇报形式开展,学生在成果展现、自述与答辩方面的能力得到了锻炼。部分科研小组成员作为学生代表,在学校科技节上发言,增强了学生的自信。

(4) 自我管理与规划能力得以提高

社团活动利用的是学生的课余时间,学生需要协调活动与学业、生活的时间安排,合理规划并高效完成各类任务,提升了他们的自我管理与规划能力。

3.2 科研小组社团活动与学生未来发展

科研小组活动对学生的职业规划及未来的发展产生了一定影响。

(1) 个人课题研究影响了学生的专业选择

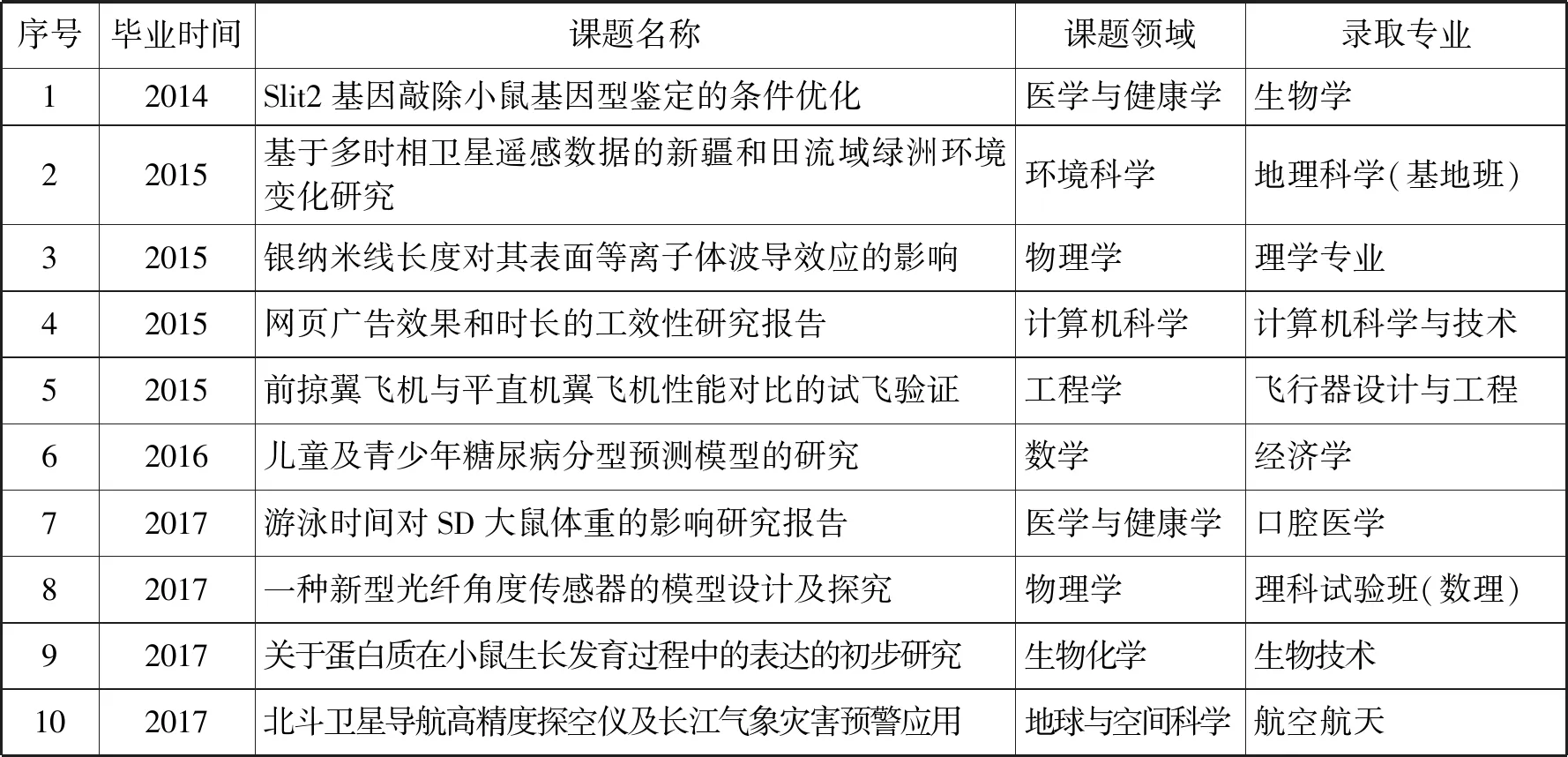

本研究对2014-2016届科研小组成员进行了追踪,对26名核心成员的中学阶段课题研究情况和进入高校后的专业情况进行了统计(如表1)。其中,超过三分之一的学生,高校学习的专业和高中阶段所研究的课题方向高度相关。

通过个案分析发现,在科研小组活动后,部分同学的志向及职业规划更为具体化。Y同学是我校2015届科研小组成员,在进入科研小组前,出于对医生职业的向往,她的理想是成为一名医生,在完成个人课题研究后,她将自己的志向调整为“从事生物学或医学研究工作”,在毕业选择专业时,也从对医生职业的较浅层次的理解,转变为基于具体工作的职业规划。

研究表明:科研小组活动有助于成员在其兴趣基础上深入学习。W同学作为2015届科研小组成员,从小对飞机非常感兴趣,但所学知识均来源于科普书籍,没有系统学习和动手实践的机会。通过科研小组活动,他进入高校航空专业实验室开展了深入学习和研究,最终进入理想院校的航空专业学习。

表1 2014-2017届部分科研小组成员课题情况及所学专业

(2) 科研小组活动经历提高了学生的研究意识

通过追踪发现,部分科研小组成员在进入大学后表现出良好的研究和主动创新的意识。科研小组成员Y大学现就读于美国的一所知名大学,她在大学一年级时,主动给多位教授发邮件,争取到一位教授为她提供研究机会,利用暑假赴肯尼亚参与一项生物学研究。W同学在进入大学后第一时间报名参加科技类社团,参与学校挑战杯比赛的组织工作,并和同伴一起,报名参加了挑战杯比赛。该同学主动将挑战杯的资料、活动感受回校反馈给科研小组负责教师,表现出对科技创新活动的渴望和投入。

4 结论与建议

通过对科技社团活动组织和管理、学生追踪研究、个案分析,笔者得出如下结论:

(1) 科技型社团活动有助于学生中学阶段知识水平的提高、问题意识的培养、研究与实践能力的提升。

(2) 科技型社团活动对学生志向确立、职业规划有很大影响。社团成员在进入高校后,表现出较强的研究意识和创新潜力。

(3) 科技型社团活动对社团成员的沟通能力与合作精神有一定影响。

关于中学科技型社团的建设与指导的建议如下:

(1) 中学科技型社团活动过程中,应注重学生兴趣、自我规划与管理能力、合作能力、学术意志力的培养。

(2) 指导教师在选拔社团成员过程中,可以根据学生的专业水平进行分层。

(3) 加强社团成员之间的交流合作,创造条件,为学生提供展示的机会。