我国商业银行影子银行业务规模估测及风险分析

2019-04-08侯如靖

冯 菲,侯如靖

(天津职业技术师范大学经济与管理学院,天津 300222)

影子银行(shadow banking)一词最早出现于2007年,由太平洋投资管理公司董事保罗·麦考利在美联储年度金融研讨会上首度提出,用以形容“一些游离在监管之外、缺乏存款保险和央行流动性支持的非银行机构的投融资活动。”2011年,金融稳定理事会(financial stability board,FSB)将影子银行定义为:游离在正规银行体系外的受到较少监管或者不受监管的信用中介活动和机构,由于从事杠杆操作、期限转换、流动性转换及信用风险转移极易引发系统性风险和监管套利[1]。

次贷危机之后,影子银行风险问题开始受到我国监管当局、业界和学者的关注。2014年国务院发布了关于影子银行监管的通知(“107号文”),以“107号文”中影子银行的定义为依据,可以将我国影子银行体系分为商业银行主导的影子银行、非银行类金融机构以及民间金融三大类[2]。由于我国金融发展中长期存在的金融抑制以及监管分割性,商业银行与非银金融机构围绕信贷规模管制的规避共同进行监管套利(regulatory arbitrage)是我国影子银行发展的主要动因,商业银行影子银行业务是我国影子银行体系中占比较大的部分,因而合理估测商业银行影子银行业务规模对分析我国影子银行体系风险特征至关重要。已有文献大多基于“业务加总法”对影子银行体系整体规模进行估测,由于口径标准不同,预测规模差距悬殊,而从影子银行业务主体入手,对影子银行规模进行估测的文献较少。本文将基于我国商业银行影子银行业务演进逻辑的梳理,从影子银行资金来源的角度对影子银行业务规模进行估测,并对其业务风险进行分析。

1 我国商业银行影子银行业务模式演进

回顾我国商业银行影子银行业务演进历程,依据影子银行业务资金来源、投资标的不同及银行绕开监管所选的通道机构,可以将影子银行业务模式演变划分为两个阶段。

第一个阶段是2008—2013年,影子银行以“理财产品-通道业务-非标资产”为主要模式[3]。银行理财按照风险承担程度分为保本理财与非保本理财两种。保本理财产品归入银行资产负债表并计提相应拨备,非保本理财产品属于银行的表外业务,由于监管缺失的特征逐步异化为“表外信贷”,其资金来源通常情况下为短期融资,借助非银金融机构的“通道业务”绕过监管在表外进行信用扩张,最终投资标的主要为非标准化债权资产。非标资产①投资成为我国影子银行体系绕开监管而间接放贷的主要方式。从2008年起,商业银行理财业务出现快速扩张。表外银行理财规模的快速膨胀以及风险积聚引起了监管部门的重视,2013年银监会发布“8号文”,对理财资金借助通道业务投向非标资产进行了全面限制。套利空间的收窄促使影子银行业务更多地转向同业科目来规避监管,进行信贷投放。

第二个阶段是2013年至今,同业创新成为主要途径。2011—2012年,同业代付业务蓬勃兴起,同业业务开始成为商业银行“非标资产”投融资主要工具。2013—2014年,信托受益权、票据买入返售业务成为投资“非标资产”的主要形式,买入返售业务前期以票据类为主,后期以信托受益权类为主。2014年银监会发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(“127号文”),要求在买入返售金融资产下只能配置债券等高流动性资产,类信贷②资产配置受到限制。“127号文”出台后,通过买入返售业务投向类信贷资产的路径被打断,同业业务进入创新高峰期。“同业存单-同业理财-委外投资”模式在2014年后成为影子银行主流模式。该模式主要操作方式为银行向其他金融机构发行同业存单募集资金,同业存单的购买银行在资产端计入交易性金融资产或可供出售金融资产,发行银行则计入应付债券,并将这些资金投资同业理财产品,而同业理财产品发行银行所得资金再委托基金、证券公司等机构开展委外投资。2013年底同业存单存量规模仅340亿元,2016年达到6.27万亿,与此同时,银行同业理财存续余额从2014年底的0.49万亿增至2016年底的5.99万亿,占全部理财产品存续余额的比重达到20.61%的历史高位。同业存单嵌套同业理财进行委外投资通过拉长资金链条规避监管、空转套利,加大了金融体系内的相互关联性和流动性风险,同时以短期资金为主的同业资金投资期限长、流动性差的非标资产,加大了期限错配风险。

从我国商业银行影子银行业务演进历程可以看到,商业银行从事影子银行业务主要借助于表外理财业务和同业业务两种途径。在前者途径中,商业银行用理财资金对接贷款从而将信贷资产直接移除出表,使其成为了表外业务。在后种途径中,商业银行通过与信托等通道合作,把拆入的同业资金运作腾挪至“买入返售金融资产”“应收款项类投资”和“可供出售金融资产”等同业资产会计科目中,将信贷资产变成同业资产。从资金流向看,在2014年之前,影子银行资金主要投向非标资产,其实质是出于监管套利动机的伪装下的银行信贷(bank loans in disguise)[4]。2014年之后,这种类贷款模式的影子银行式微,同业存单、同业理财的兴起形成的“同业链条—委外投资—标准化资产”模式成为主导型模式,债券及货币市场类资产成为影子银行资金主要的标的资产,资金流向趋于多元化。

2 我国商业银行影子银行业务规模估测

由于影子银行业务参与机构众多、业务复杂、创新层出不穷,对影子银行规模统计是金融统计中的难点,目前尚未形成统一标准,很多学者和机构基于不同的信息统计、披露及分析目的从不同层面对影子银行规模进行了估测。如穆迪公司[5]将广义影子银行规模界定为“信托贷款、委托贷款、未贴现银行承兑汇票、理财产品对接资产、财务担保公司信贷、财务公司贷款及其他(金融租赁、小额贷款、典当、P2P等)”。阎庆民等[6]从监管者角度,将中国影子银行根据受监管程度的大小划分为6种不同口径,旨在分析影子银行对系统性金融风险防控的影响。对影子银行规模分析的一种思路是将影子银行分为商业银行外部的影子银行业务和商业银行内部的影子银行业务两个方面,并区分狭义口径和广义口径③。这种思路考虑了我国金融结构以银行为主导的国情,更为符合我国影子银行的特点。因此,本文将基于该思路分析我国商业银行影子银行业务的规模。

根据“有借必有贷”这一基本会计原理,影子银行的资产扩张应是同时反映在银行负债端和资产端。商业银行影子银行业务对应的负债端资金大部分来源于银行理财产品或同业负债,同时银行将这些资金记录在“应收账款”“可供出售类金融资产”“买入返售金融资产”“同业资产”等资产科目项下。因而,关于影子银行规模测算,既可以从资产端入手,也可以从负债端入手。现有的大部分估算方法是按照“子类业务加总法”将社会融资规模中的表外融资(信托贷款、委托贷款、未贴现银行承兑)、银行理财产品规模、信托公司等非银行金融机构的资产规模等各类影子银行业务直接加总,这种方法忽视了各个子类业务存在的交叉④,同时资产端和负债端业务混合计算,易出现统计结果的较大差异和混乱[7],因此考虑到影子银行业务模式多样,且所涉会计科目繁杂,从资产端直接识别和统计的难度较大,拟采用负债核算方法,即从影子银行资金来源角度进行测算[8]。

由于表外理财业务和同业业务是我国商业银行从事影子银行业务两种主要模式,商业银行影子银行资金大部分来源于银行理财产品或同业负债。根据2014年银监会《关于2014年银行理财业务监管工作的指导意见(39号文)》对理财的会计核算和资本计提的规定,保本理财通常为表内理财,受到较严格的监管,在资产端需按照真实穿透原则,解包还原理财产品的投资标的,根据底层资产类型记录到不同的会计科目,并按照自营业务的会计核算标准计提相应的风险资产、拨备,资本充足率等。非保本理财通常即为表外理财,只需“在表外业务、授信集中度、流动性风险等报表中如实反映”,无需入表,也无需计提风险资产、拨备和计算资本充足率。因此,将非保本理财资金计入影子银行规模。2016年以前,我国银行理财业经历了持续高速发展,理财产品余额从2008年末的1.5万亿增长至2016年的29.05万亿,2016年银行理财规模增速开始明显下降,2017年受一系列监管措施出台以及同业理财规模大幅下降的影响,银行理财规模同比仅增长1.69%,达到29.54万亿元。在银行理财总规模快速增长的同时,2008年以来非保本理财余额和占比不断提升,2017年末非保本理财余额占整体理财余额比重达到75.05%。

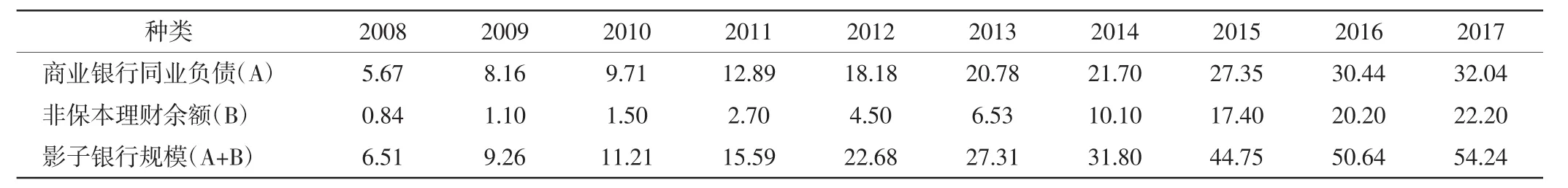

从商业银行同业负债结构来看,商业银行同业负债主要包含同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款等科目。根据目前人民银行MPA考核规定,同业存单在报表上纳入应付债券科目,未列入同业负债。考虑到近年来同业存单发行规模快速增长并构成影子银行业务重要组成部分,部分文献将应付债券计入同业负债统计口径中,这种方法忽视了同业存单和同业理财之间的资金流向关系⑤,将二者同时纳入影子银行规模将导致重复计算,同时应付债券包含商业银行债、二级资本债、中期票据、可转债等其他子科目,全部计入将导致规模高估。因此,本文仅根据上市商业银行年报中同业负债数据估计影子银行资金中同业资金规模。截至2017年底,我国39家上市银行负债合计占我国商业银行总负债的78%,且涵盖所有国有大行、全国股份制商业银行、部分城商行和农商行,具有普遍代表性。考虑到我国城商行同业业务占比远高于国有大行,且非上市银行负债规模中城商行占绝对主体,所以根据上市银行中城商行同业负债占比的均值来估计非上市银行同业负债占比和规模。影子银行总规模等于非保本理财余额与商业银行同业负债之和⑥。影子银行规模(2008—2017年)如表1所示。由表1计算可知,2009年以来,我国影子银行规模增速如图1所示。由图1可以看出,影子银行规模、商业银行同业负债规模、非保本理财余额三者增速呈现出明显的同步性和阶段性。2009年、2012年和2015年影子银行规模增速均超过40%。2016年后,在一系列监管措施调控的影响下,影子银行规模增速急剧下降,2017年降至7.1%,为2009年以来的最低值。

从影子银行资金的去向看,根据中国人民银行发布的社会融资规模统计数据,社会融资规模总量中对实体经济发放的人民币贷款余额占比从2008年的70.3%下降至2013年51.3%的历史最低水平,与此同时,委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票三类影子银行信用规模占比从2008年12.1%升至2013年29.8%的历史最高水平,构成实体经济融资的重要组成部分。新增贷款与三类影子信贷在社会融资规模增量中表现出明显的替代效应。2014年后,三类影子信贷占比开始显著下降,并与影子银行规模增速出现明显背离。2015年影子银行资金规模达44.75万亿元,同比增速40.73%,而同期三类影子信贷合计占社会融资规模增量的比重仅为3.7%,这表明2014年后影子银行资金流向开始显著变化,影子银行体系内资金出现“脱虚向实”的趋势转折。资金在金融领域“空转套利”加剧,并大量涌向房地产等金融属性较强的行业,加剧了资产泡沫,累积了系统性风险。2014年7月国务院常务会议首次提出要促进“脱实向虚”信贷资金归位。2016年以后,随着实体部门融资需求的恢复及以去杠杆为导向的监管政策调整,资金“脱实向虚”程度略有缓解,商业银行同业业务和理财业务在经历了前期的快速发展后,整体进入到收缩调整阶段,影子银行信用规模也随之显著下降。

表1 影子银行规模(2008—2017年)

图1 影子银行规模增速(2009—2017)

3 我国商业银行从事影子银行业务的风险分析

影子银行业务的发展对金融体系而言具有提高金融资源配置效率和放大风险的两面性,一方面其通过缓解金融资源配置过程中的供需矛盾,促进金融资源的配置向均衡方向发展,另一方面具有更快的风险传递速度和更强的监管套利倾向,改变了金融业市场结构,加大了金融体系内在关联性和系统性风险爆发的可能性。

3.1 影子银行业务发展改变金融行业市场结构

近年来影子银行信贷的超常发展打破了我国以国有大型银行为主体的金融市场结构和以银行贷款为绝对主体的融资结构,国有大型银行占金融业总资产比重下降,中小银行规模相对上升,资产管理行业迅速发展,伴随这种结构转变的是银行业资金结构稳定性的下降和金融系统内在脆弱性的增加。2010年以来,我国大型国有银行占银行类金融机构资产总额比重从49%大幅下降到2017年的37%,中小银行资产增速明显快于大型银行,城市商业银行和股份制银行资产负债的快速扩张极大地改变了我国商业银行的资产负债分布结构。同时,非银行金融机构所管理的资产占同期金融体系资产的比例快速上升。

我国影子银行体系的显著增长始于2010年,同年信托行业出现爆发式增长。在信托业务构成中,单一资金信托往往大部分和银行资金对接,是商业银行借道信托进行信贷投放的主要通道,也是信托公司占比最高的业务。根据中国信托业协会数据统计,2017年年末,信托公司受托管理的资金信托余额为21.9万亿元,其中单一资金信托余额占比45.73%,而资产运用方面,以贷款方式运用的资产在单一信托资产总规模中占比超过六成,体现了明显的类信贷特征。尽管2017年四季度信托业“55号文”等监管规则出台,通道业务占资产管理规模比重仍接近60%。2013年银监会对信托业监管趋严,随之而来的是券商定向资产管理和基金专项资产管理业务的快速替换发展。2017年末,证券公司资产管理规模为16.88万亿元,其中以通道业务为主的定向资管业务规模占比高达85.2%。相当规模的资产管理业务为商业银行表内同业投资和表外理财资金运用提供通道,一方面导致了产品结构复杂、底层资产透明度差难以穿透,操作风险多发;另一方面资管产品通过层层包装,不易识别和判断层层嵌套的类信贷资产的信用风险,增加了系统的关联性和监管难度,成为抵消货币政策有效性、助推杠杆率以及金融风险扩散的推手。

3.2 影子银行业务加大金融体系相互关联性

同业理财、同业存单等同业业务的扩张导致金融机构之间高度关联,银行体系资产负债表虚高,局部流动性风险极易通过同业资金往来向系统性流动性紧张转化[9]。

从资产端来看,影子银行与传统银行体系关联性上升体现在银行投资类资产的快速上升。我国商业银行资产负债表的资产端大致分为发放贷款、证券投资和同业资产三大类。商业银行近年来购买同业存单、同业理财、委外投资等等的影子银行资产扩张大多数可以反映到证券投资项下,即交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资四类科目。2014年“127号文”限制了“非标”资产计入同业资产中的买入返售科目,一些“非标”资产在2014年后转移计入了应收款项类投资科目,导致应收款项类投资2014年后快速扩张。2016年38家上市银行的应收款项类投资规模合计达到14.09万亿元,尽管2017年商业银行同业业务明显收缩,规模仍达13.20万亿元,并未显著下降。

从负债端来看,影子银行与传统银行体系关联性上升体现在银行同业负债和应付债券的快速上升。商业银行资产负债表的负债端大致对应三大类:吸收存款、同业负债和应付债券。2014年“127号文”有关“同业融入资金余额不得超过银行负债总额的1/3”的规定限制了银行同业负债的扩张,使得同业存单成为影子银行扩张负债的主要工具。同业存单发行规模从2014年的0.90万亿的增长到2016年的13.25万亿。大多数银行将同业存单纳入应付债券项之下,导致应付债券规模迅速提升。

由于不具备贷款资源、吸储能力等传统银行业务优势,中小银行比大型国有银行具有更强的影子银行创新动机,同时更依赖于包括同业负债和同业存单在内的同业融资。这种负债结构使得中小银行在流动性收紧、监管政策趋严等情形出现时首当其冲,并可能通过同业链条传导至整个金融体系,引发系统性金融危机。

3.3 影子银行体系运行加大金融系统性风险隐患

影子银行业务所具有的期限转换、流动性转换、信用风险转移和高杠杆特性使其具有较高的系统风险隐患。在业务高速扩张的背景下,影子银行业务风险首先表现为金融体系的流动性风险增加。2017年底以前,银行理财产品的平均期限在4~5个月之间⑦,而对应的资产标的期限则普遍较长。基础资产期限与理财偿付期限存在相背离倾向。由于影子银行业务“监管套利、杠杆套利”的动因,同业链条往往较长,进一步放大了杠杆和期限错配,导致相应的流动性监管指标出现偏离,加大了银行流动性管理的难度。从信用风险来看,在监管缺失的情况下影子银行体系信贷风险的识别更加复杂,由于影子银行体系信贷资产质量对传统银行不良贷款率具有很强的传递效应,一旦资产风险暴露将危及传统银行体系的资产质量,提升当前已高企的商业银行体系不良贷款率。在投资端,影子银行体系运行风险体现为流动性风险和信用风险,在融资端则体现为刚性兑付的法律风险。银行理财业务在影子银行发展过程中逐渐偏离了资产管理“受人之托、代客理财、投资者风险自担”的本质属性,将表外理财资金通过信托计划、资产管理计划等通道投资到信贷资产等非标产品中,并向理财产品的投资人承诺固定的本息,即所谓的“刚性兑付”。银行承担了刚性兑付和隐形担保的信用风险,但却按照表外业务管理,不计提拨备和资本占用,不规避高风险行业的资金投向,可能导致监管统计数据失真和系统性风险隐患。

4 我国商业银行影子银行业务的监管对策

近年来,随着影子银行体系的快速发展,监管部门对商业银行影子银行业务的关注日益增加,针对商业银行理财业务、同业业务、金融机构资产管理业务等的监管不断加强。2017年以来,银监会密集发文,要求商业银行对“三违反,三套利,四不当”等业务活动开展自查,2018年1月发布的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(银监发〔2018〕4号)明确了同业业务、理财业务、表外业务等八类违规领域作为整治重点。2018年4月,央行《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》出台,有序化解和处置影子银行风险被置于关注首位。

商业银行不断突破政策限制的金融创新与监管跟进之间的持续博弈贯穿于影子银行发展历程的始终。在传统金融监管框架下,“一行三会”各司其职,按照职能范围自行制定统计口径和风险监测标准,对影子银行业务监管思路侧重于审慎监管指标的设定和行为监管,缺乏系统性架构。在金融混业经营加剧、跨市场、跨行业交叉性金融业务频繁突破市场边界的背景下,原有“分业经营、分业监管”模式很难适应新的监管需要。从根本上说,影子银行体系有效监管有赖于推进金融监管体制改革,构建微观审慎与宏观审慎相结合的协同监管框架[10],建立符合金融创新规律的功能监管、机构监管与行为监管协调机制,在此基础上,针对影子银行体系创新性特点实施“穿透式”监管。2017年以来我国新金融监管框架正逐步形成。2017年7月,全国金融工作会议宣布设立国务院金融稳定发展委员会,该机构的设立旨在提高金融监管层级,统筹监督各相关监管部门,加强监管协同。2018年4月银监会和保监会合并成立中国银行保险监督管理委员会,这一改革有利于落实功能监管,减少监管真空及监管重叠,缓和监管职能目标冲突,实现监管标准和监管规则的统一。随着“一行三会”向“一委一行两会”框架的转型,监管体系协调机制将逐步加强,影子银行监管套利空间将逐步缩减,实现金融创新与金融稳定的有效均衡。我国影子银行体系的快速发展是在金融市场化改革的背景下实现的,一方面影子银行业务加速了利率市场化进程,另一方面影子银行体系内涵和风险特征将随着利率市场化推进不断变化,向表外化、衍生化、证券化方向加快创新步伐。未来影子银行体系监管需要符合金融市场化改革的大方向并具有前瞻性,依靠杠杆叠加、结构嵌套进行监管套利、空转套利的同业存单、同业理财等影子银行业务仍将作为未来一段时期主要监管对象,与此同时,在审慎监管框架内应鼓励银行进行合规金融工具创新,引导其在防控系统性风险的基础上良性发展。

5 结 语

本文在对我国商业银行影子银行业务演进进行回顾的基础上,基于上市银行同业负债和商业银行非保本理财规模数据对2008—2017年我国商业银行影子银行业务规模进行了估测,论述了商业银行开展影子银行业务的风险以及对金融行业结构、金融体系关联性的影响,提出影子银行作为金融监管重点领域应在协同监管框架下实施“穿透式”监管,在符合金融创新规律的方向下引导其良性发展。

注 释:

①“非标资产”是相对于在银行间市场或交易所流通的债券类标准化资产而言的,根据银监会2012年“8号文”的定义,非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产,包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债券、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权和带回购条款的股权性融资等。

② 2016年银监会在“27号文”《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》(银监办发[2016]27号)中首次提到“类信贷”的概念,具体范围是包括银行体系表内外最终底层资产为信贷资产的业务总称。

③《中国金融监管报告(2014)》将中国影子银行体系分成三个层次:窄口径的影子银行体系以是否接受监管为依据;中口径的影子银行体系包含银行体系之外的信用中介及业务(主要体现为非银金融机构的资产管理业务);大口径的影子银行体系为中口径的影子银行体系与银行体系内的表内表外非传统信贷业务之和。

④ 如银行理财产品投向委托贷款或信托贷款、信托资金又投向券商或基金的资管产品等,实质相同的业务由于层层嵌套的交易结构被不同机构统计在不同会计科目下,导致统计上的重复计算或漏算。

⑤ 在2014年后兴起的“同业存单—同业理财—委外投资”影子银行模式中,商业银行通过发行同业存单募集资金并投资于同业理财导致银行理财总余额中同业理财规模和占比快速上升。同时,银行同业理财资金也有一定比例投资于同业存单。

⑥ 由于银行理财产品中有部分资金以同业存款的形式回存银行形成同业负债(2017年底,银行理财资金配置中现金和银行存款占比为13.91%),将非保本理财与同业负债合计纳入影子银行规模忽视了影子银行资金具有一定的信用创造功能,考虑到这部分信用创造规模具有一定稳定性,本文仍将非保本理财与同业负债之和作为影子银行规模的近似代表。

⑦ 2017年11月17日,人民银行、银监会和保监会(现已合并为银保监)、证监会、外汇局出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。资管新规意见稿发布之后,3个月以内理财产品的占比逐渐下降。