北欧五国难民问题及其处理的国际法分析

2019-04-08刘惠荣马丹彤

刘惠荣 马丹彤

(中国海洋大学 法学院,山东 青岛 266100)

相比于欧洲其他地区而言,分布于环北极区域内寒冷的丹麦、瑞典、挪威、芬兰和冰岛这五个北欧国家过去接受难民的数量和规模较少。但近年来却呈现上升趋势。难民问题对传统北欧国家的政治与法律治理结构、文化传统的冲击力逐渐增大。北欧五国难民问题,至今未给予较为密切的关注和全面的揭示,本文对此进行初步的梳理与论述,并给以国际法分析。

一、北欧五国难民问题的由来

国际社会中的难民问题由来已久,关于“难民”的定义规定主要见于1951年联合国颁布的《关于难民地位的公约》和1967年颁布的《关于难民地位的议定书》。传统意义上“难民”的定义主要倾向于政治性难民,有以下基本规定:“已经离开本国或经常居住国;有正当的理由畏惧遭到迫害,且这种畏惧是出于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解;不能或不愿接受本国保护或返回经常居住国。”[1](P122)随着国际社会的冲突与变迁,传统意义上因为政治、宗教、国籍等原因产生的“难民”定义已经无法涵盖难民的全部内涵。频繁爆发的地区战争和局部冲突产生大量的战争性难民,随之又产生了一些新的区域性协定,如1969年的《非洲统一组织难民公约》和1984年的《卡塔赫纳宣言》等,都对“难民”的定义作了战争性难民的补充与完善。实际情形是,战争性难民大规模涌入欧洲,在与当地社会的融合中频繁发生摩擦,产生矛盾,使难民问题与危机愈演愈烈。

除了以上政治性难民与战争性难民分类与致因外,联合国难民署对难民又作了难民群体内部的区分,即分为普遍意义上的难民(Refugees)、避难者(Asylum-seekers)、流离失所的人员或团体(IDPs)、无国籍人员及其他。具体到北极地区,叙利亚等中东国家战争性难民开始从欧洲北上或沿航道抵达北欧五国,据联合国难民署发布数据报告显示:“截止到2016年,世界范围内难民人数达到6775万,其中有50万的难民分布于环北极区域的五个北欧国家。五国难民人数占国家总人口约1.8%,其中,瑞典难民数量占到国民总人数3.5%。”,[2]“难民北欧行”给北欧五国的经济社会发展带来巨大影响,北欧五国难民问题就随之产生。

北欧五国难民问题主要呈现两个显著指向:一是北欧五国区域难民的合作治理问题,二是北欧五国国内难民的权利保障问题,即除了难民的自由权利之外,难民在外国生活的经济权、文化权和儿童教育权利等基本权利的保障等。这些问题都会引发世界对人权问题的关注,与此相应,国际人权法和世界人权事业无论是在理论还是在实践上都接受着严峻的挑战。

二、北欧五国难民问题处理的现状与难点、矛盾与困惑

是坚持人道主义的立场,还是趋向国家至上的民族主义;是实行共同治理,还是单独设置阻碍行动,现今北欧五国对待与处理难民问题都出现了种种矛盾与困惑之处,多种问题解决的难点已形成。

(一)北欧五国对待难民问题立场的变化:从人道主义到民族主义

北欧五国处理难民问题的立场经历了从初期的国际人道主义援助逐渐向国家民族主义倾斜的过程,其行为背后不再以人道主义道德观和同情心为支撑,而是倾向国家利益至上。五个国家对待难民问题的态度在初期具有人类同情心和人道主义精神,又因为国家经济发展水平较高,具有稳定的政治环境和西方自由民主的价值理念,这使北欧五国成为除德国、法国等国家之外难民的理想保护地,尤其是北欧五国拥有良好的公共福利政策,使其对难民具有极大的吸引力。受以尊重和保障人权、人本主义为核心的人道主义价值观指导,北欧国家对难民持欢迎态度,五国人均接纳难民人数超过欧洲地区其他国家。此外,北约和欧盟在难民迁徙的安全保障上发挥重要作用,不断实施援救和安全保障。同时,北欧五国致力于对难民进行海外援助和公益援助。在此背景下,北欧五国成为接收难民的主力军。

至今,由于难民大量涌入,给北欧五国带来巨大压力。尽管难民人口的增加有助于产生社会的多样性,如人口稀少的冰岛,力求吸引难民来增加本国劳动力和社会多样性,但社会人口的多样化也同时挑战着北极国家原有安全、单一文化的社会。特别是福利压力、新劳动力给社会带来的冲击,以及恐怖主义带来的反移民情绪和国家民族主义高涨,致使今天北欧五国的政治和社会气候急剧变化,国内社会多样性与国家单一安全之间的矛盾往往难以调和。

(二)多国法案阻碍难民流入,限制难民权利

目前,成千上万的难民在敲门,北欧五国逐渐选择了一些阻碍法案,实施更严格的边境管控来阻止难民流入和限制人权。挪威于2016年4月颁布新的庇护和移民法案,规定允许官员拒绝加入任何不通过直接来自冲突地区的难民从挪威边境进入挪威,并且给自愿返回本国的难民提供了20000克朗(1800)资助。涌入挪威的难民数量显著减少,“在该移民法案颁布和资金补助实施后,在挪威寻求的难民数量下降了95%”,[3]丹麦最近也推出了较为严格的边境管制,来自俄罗斯或其他北欧国家的寻求庇护者如果不是直接从冲突地区进入,将会立即遭到拒绝。

近年来北欧五国出台一些法案,收紧庇护政策,限制家庭团聚、缩短居住时间和削减福利,限制了难民接收后的基本人权。例如,丹麦通过了一项法案,“限制叙利亚难民在三年内实现家庭团聚,并允许警察搜查难民,并没收他们的财产”[4],再加上学校教育和福利保障体系难以良好应对,致使犯罪率提高,极端主义流行开来,不同宗教信仰、文化背景和身份特征以及恐怖主义使难民不断被边缘化、歧视化。尽管瑞典比其他欧洲国家接收了更多难民,但是瑞典人开始质疑这个国家的移民与难民政策,因其犯罪率和极端主义也在增多。此外,还存在难民生活难、融合难,社会认同感低的诸多问题,都与相关限制法案有关。

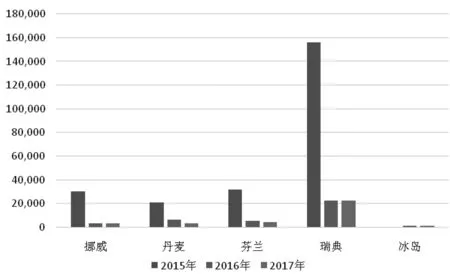

这些阻碍法案的颁布,直接影响北欧五国实际接收难民的数量。以避难者(Asylum-seekers)为例,根据联合国难民署发布的数据显示:“瑞典、挪威、芬兰和丹麦四国在2016年和2017年接收的避难者人数较之2015年大幅度减少,只有冰岛接收避难者人数有小幅度增加,但数量与其他四国相比可以忽略不计。”(见表1)[5]人权保护和发展一直为北欧五国引以为傲,近几年的数据变化或许可以预示着北欧五国的立场和态度有了转变——远离国际人道主义,回归民族国家。

表1北欧五国避难者(Asylum-seekers)接收人数统计表

注:本表根据联合国难民署网站Statistics on refugees and asylum-seekers in the Northern Europe region.编制

(三)北欧五国难民问题处理的国际合作之矛盾与困惑

难民问题的处理传统上一直是属于国家内部的政治和道德领域,各国在具体实践中倾向于孤独分离,强调国家个性的保守封闭主义,少见的国家间合作也存在形式表面化,并屈从于国家民族主义,因此,北欧五国更倾向于制定较为狭隘的政策或法案,希望为国家利益服务,而不是对共同的区域解决方案作出协商与承诺。因为缺乏有效合作,北欧五国针对难民问题采取单方面行动,相邻国家间摩擦生起。例如,瑞典受到了其他北欧国家对其单方面边境管控措施的批评和行动反对,五国之间也制定管控措施,进行相互牵制,“挪威和芬兰首先启动零星的管制,瑞典在2016年年初对丹麦边境实行临时管制,作为回应,丹麦开始在德国边境进行选择性检查”。[6]

五国对待难民问题的单边边境管控和阻碍性政策法案,挑战着这一区域合作原则。北欧传统合作平台如北欧部长理事会(NCM)和北欧理事会的成就之一是于1954年建立了北欧护照联合会(the Nordic Passport Union),允许在申根之前很长一段时间在北欧区域内自由流动,但是,难民问题没有在考虑之内。同时,北欧五国是欧盟的成员国,尽管欧盟与土耳其达成了新的协议,但挪威政府却表示“将不会接纳任何来自欧盟的难民,不增加难民配额,以符合其当前国家利益。”[7]原先北欧国家的团结与合作,根植于共同的价值观和身份认同,如今由于难民问题而受到一定的冲击。

如今,北欧理事会对难民问题的应对较为缓慢。针对难民问题,各国最初都强调民族差异,并出现责任推诿的现象,2016年将难民问题纳入北欧合作计划,“并设立了一个‘难民一体化计划’(Nordic Co-operation on Integration)的项目”,[8]该项目也只是在萌芽中,旨在信息交换和经验分享,意图打破国家间的矛盾,加强合作。北欧五国难民问题的处理与解决扔是一项艰巨的任务。

不可否认的是,尽管不同国家的政治背景与经济发展存在差异,但不能据此忽视难民的存在与权利,忽略难民问题中的共性和利益价值。这不仅仅是国内政治与国际政治问题,而且是国际法问题,或应该上升到国际法的问题。因此,北欧五国难民问题的处理与释解离不开国际法的依据与支撑。

三、北欧五国难民问题处理的国际法视野与依据

国际社会解决难民问题的主要国际法依据是《联合国宪章》和《世界人权宣言》,以及在两文件原则指导下由联合国1951年颁布的《关于难民地位的公约》和1967年颁布的《关于难民地位的议定书》。北欧五国在难民问题上,除了遵循以上宣言、公约之外,还尽可能扩充国际法的视野,寻求更多的国际法依据。

(一)北欧五国难民问题的处理尤其坚持国际法的协商与合作精神

北极地区具有独特的地缘政治特点,有着成熟、有效的合作治理模式和传统。在北极地区形成了以美国、俄罗斯、加拿大、丹麦、冰岛、挪威、芬兰、瑞典等八个北极域内国家为主导,与其他北极利益国家和国际组织在广泛领域进行合作的成功模式。北欧五国中,丹麦、瑞典和芬兰作为欧盟成员国,丹麦、挪威和冰岛作为北约成员国,又与美国和俄罗斯两个地区大国在北极事务中相互合作、互施影响,突破不同国家政治背景和国情,不断创造合作的新范式、新路径,向世界展现与示范出新成效。

具体看,北极域内八国以及北极利益国家不仅致力于结成有着共同价值目标和利益诉求的利益共同体,而且在北极气候变化、航道利用、资源勘探与保护等重要领域达成合作基础,共同发挥积极作用,合作共赢已成为各国北极战略的重要宗旨。北极八国设立的北极理事会以合作为基础,吸纳相关利益国家和组织作为观察员参与北极事务,使得北极地区在全球事务中的号召力和影响力不容忽视。北极合作取代冲突和对抗成为当前北极地缘政治的主流和现实。“北极区域合作贯穿于多层面,除了传统政府间合作外,合作主体还延伸到地方政府、国家议会、跨越政治国家的原住民群体、科研机构、商业组织乃至个人,形成了立体化的北极合作网络”。[9](P2)因此,北极治理的合作传统与模式是北欧五国难民问题处理的重要基础。

然而,当难民问题触及国家和民族利益时,国际合作体制将会受到巨大挑战。面对北欧五国难民问题中国家民族主义至上的立场倾向,针对各国设立的有损于难民人权的法案与行为,北极各利益相关国应在传承有效合作的基础上,遵守国际法协商与合作原则,积极弘扬协商与合作的精神,调整与构建北极人权保护合作体系,为世界难民问题的解决和人权事业发展提供合作范本。从未来看,北欧国家目前处理难民问题面临着困难,但未来本着国际法协商与合作原则,这一难民问题的解决同样有利于北极国家和其他利益国家的共同福祉和经济社会的发展。

在世界难民保护运动中,致力于人权保护的政府组织发挥不可忽视的作用。联合国难民署以及一些人权组织在难民问题上一直致力于对难民来源国的资金资助和对难民接收国的舆论监督。除此之外,北极理事会作为北极国家与相关域外国家、国际组织的合作平台,可以成为北欧五国难民问题协商与合作的平台。北极理事会下设六个工作组完成具体工作,其中设有可持续发展工作组(SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORKING GROUP,简称SDWG)致力于促进“原住民及北极社区的环境和经济、文化和健康,以及改善整个北极社区的环境、经济和社会条件。”[10]虽然工作组没有设立有关解决难民问题的专门项目,其“2017年至2019年工作计划”也没有将难民权利的保障列入计划内容,[11]但鉴于可持续发展工作组的活动范围围绕北极区域人民的健康、教育、经济和生活等方面,难民问题可以成为北极理事会重要议题,并可在今后成为可持续发展工作组的专题项目,或由其他工作项目吸纳,增加对区域内难民权利的保障。

(二)将新主权观适用于北欧五国难民问题的解决

显然,当下难民潮引发的世界关注焦点是从人道主义转移到国家安全上,其本质是国家间的国家利益与其在国际社会上承担的国际义务之间的博弈和选择,更是人权问题对国家主权的挑战。对于北欧国家针对难民问题的民族主义情结愈演愈烈的情形,北欧五国开始背离传统主权观念,转而引入和适用新主权观来处理北极地区事务以及北欧五国区域内难民问题。

传统的主权是指“对其领土和永久居住其上的人口的初步的排他管辖权,在此排他管辖权区域内其他国家的不干涉义务以及依据习惯法和经承担义务者同意的条约而产生的对义务的依赖。”[12](P257)国家对外独立,对内有排他管辖,这一特性使国家利用主权保护自己。但在当今全球理念、区域合作、国际事务的广泛影响下,国际组织数量得以不断增加和活动范围不断扩大,甚至寻求独立的民族和个人等特殊法律人格在国际事务中产生了愈来愈大的影响力,这都对传统国家主权理论和实践带来了巨大挑战,主权的范畴增加了全球公共利益的考量,“如同随着国内社会交往的发展和大量共同利益的涌现使得传统上建立在个人本位基础上的民法的意思自治原则不再被绝对化而要受到公序良俗等社会利益限制一样,当代国际社会大量共同利益的涌现及其对国际法体系的渗入使得‘主权意思自治’的范围也开始受到一定程度的限制”。[13]因此,新主权观逐渐形成。新主权观不同于绝对主权或相对主权,是指“国家依据国际法并受国际法保护的独立自主地处理自己对内对外事务的最高权力”的一种平等主权观,[14](P10)在国际公共利益存在时,主权会被赋予一定的责任以及受到限制,增加对全球公共利益的考量,国家间以团结合作来代替主权滥用。需要指出的是,以国际社会共同利益为核心的新主权观不是对传统主权理念的推翻,而是完善,以便更好地适应当今世界格局的变化和发展。

主权一直是北极事务的核心,“北极国家的北极领土权益以及引发的领土争端和海洋划界争端、相关利益国家的航行权益和加拿大与俄罗斯对北极航道的实际管控的矛盾以及国家间科考及资源权利”的背后,[15](P10)都体现着各国的主权利益。但不可否认的是,在某些具有全球性和公益性特点的北极事务处理中,相关国家在该区域内已经进行一定的有效合作。北极国家在基于环境问题和资源保护问题等传统关注事务上,已经缔结相应的国际条约和软法性文件。相关合作组织的建立如北极理事会的设立与运作,不断寻求北极国家共同关心的北极议题进行合作,并且吸纳符合条件的其他北极利益国家和国际组织成为观察员,来扩大组织的影响力。此外,一些次区域合作机制也已经建立起来,如北欧五国为成员的巴伦支地区合作机制。因此,北极国家已经引入和适用新主权观来处理北极地区具体事务。由此可以看出,北极国家把新主权观引入并适用于北极区域治理当中,不仅适用于北极地区关注的传统治理领域,同样也可以把新主权观渗透与适用于难民问题的处理中,对此,北欧理事会也有具体行动,如北欧理事会于2016年将难民问题纳入北欧合作计划并设置相关项目。

针对难民问题和人权保障,新主权观强调“人权作为具有全球性规模的正统性理念获得普遍承认”,[16](P97)难民问题不是个别国家单纯的国内事务,应以“全球治理”的视野来处理。“全球治理”是指“以正在出现的全球友邻关系为出发点,主张尊重生命、自由、公正与公平、互相尊重、关怀等人类核心价值,国际社会共同努力运用集体力量倡导一套权利与义务并重的全球公民道德准则”。[14](P10)因此,根据新主权观,北欧五国难民问题中的人权保障需要国际社会、特别是北极地区承担义务,这是主权之内的应该予以保障的事务。

(三)建立以国际法为主、法律手段与政治磋商谈判相结合的治理模式

这一模式的展开就是,以国际法为要,法律手段与政治磋商谈判相结合,缔结国家间难民合作条约,建立区域难民问题合作机制。以国际法为要,是指在对待和处理难民问题时应当以《联合国宪章》和《世界人权宣言》为核心,遵守由《经济、社会和文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》等国际公约为主干、区域性人权保护制度为补充的国际人权法体系。

北欧各国在国内已有的应对方法主要是政治磋商谈判解决手段,具体执行上易受国家利益的影响,故出现北欧五国难民的多种问题。五国难民问题应纳入依据国际法进行治理的范畴,即以国际法主要手段,政治磋商谈判辅之。

国际法与国际政治的关系,“是一种相互强化、相互渗透的关系”,[17](P268)国际政治和国际法都扎根于国际社会,国家的产生和国家间的平等交往是国际法产生的重要基础。国际法与国际政治虽然有着共同的价值追求,但国际法有着自身的功能和特点,法律的约束力和公平正义等价值的指引使国际法具有更大的平衡意义和作用。从国际事务处理的实践中可以观察到,“一般国家对待国际政治问题,主要从国家利益、国家安全角度来考虑;而对待国际法问题,主要从法律上的是非原则判断。”[18]这就使国际法有更高的价值指导性。

国际法与国际政治作为国际事务治理的手段,有各自独特的优势,国际法对价值、国际政治对国家利益和国家关系有更多考量。回溯国际法史,两者相结合的治理难民问题的国际法早已有之,而且形成了以《联合国宪章》和《世界人权宣言》为核心,将人权法治化作为宗旨,由《经济、社会和文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》的国际公约为主干,以及区域性人权保护制度为人权做补充的国际法人权体系。针对难民问题,在上述公约原则的指导下,联合国1951年颁布的《关于难民地位的公约》和1967年颁布的《关于难民地位的议定书》,都规定了难民保护的两大基本原则,即“不推回”原则和“国家间团结合作原则”。那么针对北极特殊区域与特殊的北欧五国难民问题,除了国家遵守国际条约中难民保护的一般性规定以及条约规定的义务之外,还应采用能够兼顾北极各国政治,并以国际法为治理北欧五国难民问题的主要途径。那么,北欧国家间颁布一系列难民合作措施,特别是制定北欧国家特色区域合作条约与建立国家间合作机制就成为当务之急。

针对北极地区的特殊背景,北欧国家应在北极难民保护合作措施之中对难民保护中一些问题进行规范。建议这些国家在相关措施中对难民的定义和使用范围,以及临时保护机制、难民身份的认定标准、难民接收后续工作制度和难民保护的程序性规定进行完善,作出统一的规定。作为规范难民问题的国际公约,联合国于1951年颁布的《关于难民地位的公约》和1967年颁布的《关于难民地位的议定书》的缺陷之一是关于难民的定义和适用范围已无法涵盖区域难民问题的发展,而且,两公约缺乏对上述难民保护的程序性内容的规定。而在两个国际公约指导下的区域性难民公约,如1969年《非洲难民公约》和1984年《卡塔赫纳宣言》,参考上述国际公约的规定,因地制宜,在相关难民保护规则上做出区域性补充和发展。例如在难民的甄别标准上,《难民地位公约》采用了思想上畏惧迫害的主观标准和现实中受到迫害的客观标准相结合的难民甄别标准,非洲和美洲进而根据本区域内难民事务的具体情形,在《非洲难民公约》和《卡塔赫纳宣言》中规定了依据难民来源国的国内实际情况这一客观标准来对难民身份进行甄别。因此,在区域性难民保护上,相关区域结合实际对难民国际公约的补充和发展是极为必要的。北欧五国在今后一系列难民合作措施的制定上,尤其是制定北欧国家特色区域合作条约与建立国家间合作机制,应结合北欧地缘特色,在难民定义和适用范围以及与难民保护相关的程序性内容上作出具体规定。

这一国际法为主、法律手段与政治磋商谈判相结合的治理北欧五国难民问题的构想与方略便得以形成。