2种药剂对银杏炭疽病病菌的室内毒力测定

2019-04-04刘露

刘 露

(重庆三峡职业学院,重庆 404100)

银杏叶枯病是银杏栽培地区常见的一种病害,早在20世纪60年代初期,该病在江苏省泰州市苗圃出现时,已受到生产单位重视。

银杏叶部病害的主要病原菌为链格孢病菌、炭疽菌、拟盘多毛孢菌,分别引起银杏黑斑病、炭疽病和轮纹病。在病害发生的不同时期采集病叶进行组织分离的结果,发现3种病原菌常常同时存在,形成混合侵染,在叶子上形成面积较病斑,致使叶片干枯、提早脱落,影响银杏的产量和质量。该文主要针对炭疽病菌开展以下试验,试图找到防治银杏炭疽病菌的最佳药剂及最适浓度。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试药剂 60%苯醚甲环唑(海利尔药业集团股份有限公司)、4%四氟醚唑(意大利意赛格公司)。

1.1.2 培养基 马铃薯葡萄糖琼脂培养基,以下简称PDA。

1.2 试验方法

1.2.1 病菌分离 切取银杏炭疽病叶病健交界处叶组织。将其放于0.1%升汞及75%酒精中消毒后,用无菌纸吸干表面水分,放于PDA平板,置于25 ℃条件下恒温培养。

1.2.2 含毒介质制作 将4%四氟醚唑配制成质量浓度分别为125、250、500、1 000 mg/L 和 2 000 mg/L 的含毒培养基,将60%苯醚甲环唑配制成质量浓度分别为250、500、1000、2 000 mg/L 和 4 000 mg/L 的含毒培养基。以无药剂加入的PDA平板作为对照组。每皿培养皿中倒入20 mL,每个浓度5个重复。

1.2.3 接入菌饼 用直径为5 mm的打孔器在菌落边缘打下菌饼[1]。将菌饼移入上述平板中央,用封口膜封住培养皿边缘缝隙,做对应标记,置于25 ℃条件下恒温培养7 d后观察[2]。

1.2.4 十字交叉法测量菌落直径 7 d后,采用十字交叉法测量菌落生长直径,并记录好数据。

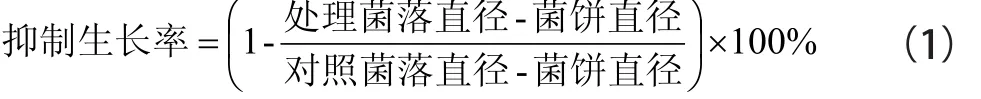

1.2.5 试验数据处理 按照以下公式,计算每个药液对应的生长抑制率。

利用Excel处理数据,计算毒力回归方程、相关系数及EC50。

2 结果与分析

针对供试杀菌剂对银杏炭疽菌菌丝生长的影响,经计算得到:60%苯醚甲环唑回归直线方程为Y=0.284X+5.223 6, 相 关 系 数 R2=0.976,EC50=26.582 8 mg/L。4% 四 氟醚唑回归直线方程为Y=1.026 3X+3.537 9,相关系数R2=0.997 4。EC50=6.128 1 mg/L。

由结果可知:4%四氟醚唑的抑制作用较强,其EC50值为6.128 1 mg/L,60%苯醚甲环唑抑制作用次之,EC50值为 26.582 8 mg/L。

3 结果与讨论

结果表明:4%四氟醚唑对银杏炭疽病菌的抑菌效果较好,60%苯醚甲环唑的抑菌效果次之。

2种杀菌剂在较高质量浓度时对银杏炭疽病菌的抑制效果较好,4%四氟醚唑和60%苯醚甲环唑的建议用药浓度分别为2 000 mg/L 和 4 000 mg/L。质量浓度较低时抑制效果不佳[3]。

杀菌剂防治是植物病害防治的关键,而在杀菌剂的选择中,最重要的是要考虑杀菌剂对病原菌的杀灭能力。试验所使用的2种杀菌剂中4%四氟醚唑的EC50值最小,证明其对银杏炭疽病菌的杀灭效果最好;而60%苯醚甲环唑的效果则较差一点。由此可看出4%四氟醚唑在理论上应用潜力更好[4]。

在进一步对银杏炭疽病的校内试验时,还需要对这2种杀菌剂进行综合比较,如比价其对银杏生长作用的影响、对环境的影响、成本等,力求找到经济合理、施用高效的低毒杀菌剂。

研究表明,长期使用单一杀菌剂会使病原菌产生抗药性。为了延缓病原菌对药剂抗药性的产生和发展,有专家提出将此类杀菌剂与机制不同的其他类型杀菌剂混合或交替使用。叶滔等研究也表明,合理复配是降低抗药性发生的主要策略。因此,为了防止银杏炭疽病菌对本试验筛选出的抑制效果较好的4%四氟醚唑和60%苯醚甲环唑产生抗药性,建议人们在植保工作中交替使用2种杀菌剂对银杏炭疽病进行防治。

本试验结果仅基于室内毒力测定得出,若要准确选择银杏炭疽病的防治药剂,还应结合银杏生长情况、环境、用药成本等相关因素进行分析,因此人们需要再进一步进行相关试验。