融入现代文明

2019-04-04

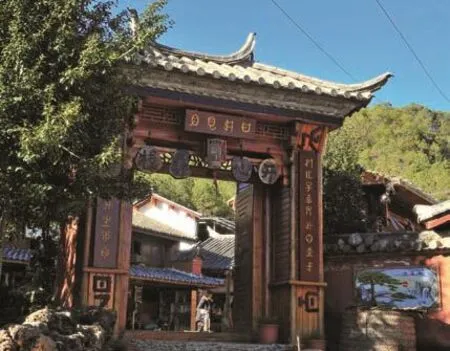

·沙溪寺登街巷道 苏金泉 摄·

近日,一套甲骨文手机表情包成为斗图圈的“新宠”。意蕴深远的传统文化符号竟与“神马、大神、有木有”等等网络流行词产生了一系列神奇的“化学反应”,获得无数点赞。

剑川历史悠久,这个滇藏茶马古道上的重镇,曾是中原、南诏、吐蕃之间的战略要冲;剑川文化底蕴丰厚,2003年,剑川古城被省政府列为云南省历史文化名城;剑川百姓淳朴而传统,由于深受传统文化的影响,这里的人们曾经过于内敛。现在,这些“历史、文化、思想”也正在发生类似的“化学反应”。因为无论是当地党委政府,还是干部百姓,都清楚地认识到:对于厚重的传统文化和生活习俗,进行原汁原味的复制和借鉴,显然有点保守。将其文化记忆和民族精神融入现代生活,才是更为现代的转化方式,也才能更好地融入现代文明。

沙溪,笑纳八方客

从剑川县城一路向南,循着黑潓江水,就到了沙溪坝子。这里是“茶马古道上唯一幸存的古集市”,被列入世界濒危建筑文化遗产名录的沙溪寺登街,这里有保存完整的古戏台、寨门、民居建筑和古巷道等大量古旧建筑,岁月静好地“活着”,呈现给世人一幅田园牧歌式的图画。

早上9时,沙溪才刚刚“醒来”。“马帮土八碗”餐馆的老板娘何毅梅开始准备张罗当天下午预定的两桌饭菜,因为是冬天,客人不多,但客人点的“延年益寿”(别名“红曲肉”),要用三线肉红曲米经特殊加工烹饪而成,得早早准备。“印迹”客栈的老板张永茂才刚刚起床,之所以选择硕士毕业后回家乡创业,很大原因就是这份随性与安逸。住在“印迹”客栈的一对美国夫妇也是刚开始吃早餐,与大多数游客的心态一样,选择沙溪,就是选择当地居民的“慢生活”节奏。不过,这“慢生活”背后的坚守与创新一直没有停下。

寺登村村委会主任赵竹山介绍,寺登村也曾有过“落寞”。因现代公路网的兴起,这个曾经是马帮进入藏区险途前最后的繁华小镇,在20世纪70年代滇藏公路通车后逐渐落寞下来。然而,正是这份“落寞”,让沙溪古镇没被“开发”所打扰,大量的古旧建筑、街巷、树木得以幸存,并成为现代人记得住乡愁的地方。

但是,就像中国许多农村一样,现代工业化和城镇化的印记也不可避免地落在了沙溪。当年轻人对“外面的世界”充满向往,当他们已不满足沿袭祖辈传统农耕的生活方式,于是人走了、房空了、村子也“空心”了。

面对这样的状况,当地党委、政府开始了行动。2002年8月,剑川县人民政府与瑞士联邦理工学院开展合作,共同实施“沙溪复兴工程”。“复兴工程”已经完成了4期,先后完成了2座寨门、5座大门、四方街及临街立面、试点房、老马店、兴教寺及段家登戏台的修复和改造;完成了寺登街核心保护区的前后弱电入地安装、供排水网改造及“三防”工程、建设了生态停车场;实验性修复了2幅兴教寺壁画;重塑了五方五智佛像。2014年9月,沙溪寺登村被国家民委命名为首批“中国少数民族特色村寨”。近年来,寺登村被列为大理民族团结进步创建的典型示范点和云南省民族团结进步示范区“十百千万”工程建设的民族特色村寨。

有了这些发展基础后,剑川县将旅游产业和地方特色产业融合发展,逐步走出了一条“旅游+”的新路子,昔日的寺登村焕发出新的生机与活力。

据剑川县民族宗教局局长陈劲锟介绍,寺登村“旅游+”主要体现在“旅游+文化”“旅游+产业”“旅游+项目”等多方面。

·沙溪古戏台·

一是利用当地的历史文化、民族风情、田园风光等旅游文化资源,重点打造了“生态休闲度假”“白族民俗文化体验”“寻味茶马古道”“白族特色民居客栈”四个特色品牌。同时通过推进平安创建活动,开展丰富的民俗活动,境内白族、汉族、彝族、傈僳族和睦相处,团结友善,共同发展进步,呈现出平安和谐的良好局面;与此同时,也增强了当地群众对古村落和传统文化的保护意识,剑川白曲、霸王鞭、白族洞经古乐、布扎刺绣、木雕、石雕、纸扎等非物质文化遗产得到传承和弘扬。

·欢聚沙溪·

·印迹客栈·

二是引导农户开展以“吃农家饭、住农家屋、看田园景、品民族情”为主线的“农家乐”生态休闲旅游,探索出一条以游补农、以游助农、以游促农的良性发展道路。仅寺登街区内就有14家酒吧、茶室,32家经营木雕产品及绣花鞋等商品的小店,107家客栈、宾馆。旅客营运车辆从12辆增加至86辆,手工刺绣、农副产品加工、传统木雕、布扎等产业不断发展壮大。同时,寺登村全村60%以上农户从事沙溪粉皮、豆腐、麦芽糖等白族特色食品加工零售,为寺登街景区营造出浓郁的白族乡土气息。

三是通过有关民族、旅游、农业、新农村建设等政策的倾斜支持,进行文化、旅游资源的整合,在保护寺登街古建筑群的基础上,不断开发旅游服务产业。如寺登村白族特色村寨建设项目总投资592万元,争取部门整合资金125万元,镇村两级自筹及群众投工投劳117万元,向省民族宗教委申请补助资金350万元。通过各种方式大力开展招商引资,先后引进了昆明因赛贸易有限公司、大理兰林阁置业有限公司、老马店等14家企业入驻寺登街。

除了党委政府的努力,当地人的思想和生活方式也在发生着改变。赵竹山说:“我们全村有农户498户1700多人,现在基本都从事旅游业和与旅游业相关的产业,已经没有‘空心村’了。沙溪还有了好多外来人口,开客栈的70%都是外地人,目前长期在沙溪生活的外地人、外国人有600多人。”

有着硕士学位的白族青年张永茂就是沙溪年轻人的一个代表。1984年出生在沙溪的他先天右耳畸变,左耳也只有一成的听力。靠着顽强的毅力,张永茂完成了求学之路,获云南大学硕士学位。在昆明两高校从事行政工作两年后,张永茂对自己的人生和事业有了新的规划。“这一切源于沙溪的变化,过去的沙溪比较清静,后来游客多了起来,带来了旅游发展商机。2013年,我和两位大学同学合伙开始了创业。”张永茂说。

2013年底,张永茂自家老宅动工,2014年8月装修完毕,开起第一家“印迹”客栈。“开始时父母不理解,一是觉得我一个研究生怎么能放弃在大都市的工作回来这么一个小地方;二是非常担心客栈开不下去怎么办?”张永茂做通了父母的思想工作得到了全家的支持。经过艰难的奋斗与拼搏,“沙溪印迹”客栈逐步走向正轨,入住率在60%以上,年利润达到近20万元。张永茂也从“门外汉”变成经验丰富的酒店管理运营者。2015年底,沙溪古镇的第二家“印迹”客栈——“青苔精品”客栈开业。与第一家客栈的原汁原味不同,张永茂多次到大理、丽江及北京、景德镇等地实地学习后进行了规划设计,让第二家客栈在传承白族民居风格的同时有了现代设计及小资情调。目前,两家“印迹”客栈固定资产达300万元,年利润30多万元,已成为剑川县同行业中的佼佼者。2018年,张永茂被大理州人民政府授予“自强模范先进个人”称号。

·马帮土八碗·

张永茂前进的步伐没有停下。他正在探索现代的营销模式,他认为新兴的自媒体更让人接受;他正在规划酒店连锁远景,今后不再自己投入酒店,而是通过“统一管理”承接更多的客栈,打造品牌,在沙溪出现更多的“印迹”,然后走出沙溪,打造“大理印迹”“丽江印迹”等等。

中年妇女何毅梅过去是乡村医生,改行做餐饮除了家庭的原因,更多的是对传统文化的喜爱和想要把传统文化传播出去的愿望。在“马帮土八碗”餐馆越来越红火的同时,她想到的是怎么扩大经营和创建“沙溪特产小屋”及如何让全世界的朋友了解沙溪美食。

清晨的沙溪,无论是黑潓江边、古槐树下、古戏台旁,还是古旧小巷、老寨门前,年轻年老的画者和摄影爱好者,或独自或结伴,正用他们的画笔和镜头记下宁静的田园风景。

夜色中的沙溪,蛙鸣虫吟,灯光点点,在黑潓江上最古老的石桥——玉津桥上,抬头看繁星满天,不远处东寨门上翘的飞檐有着模糊的剪影,让人觉得像是穿越了年代,回到了过去的旧时光。

张永茂、何毅梅等“原住民”正与外来居民、游客一起在日出日落中,用时尚化的方式解读古老文化,从而共同走向现代生活。

大佛殿村,转变发展理念

中国共产党十八届五中全会强调,实现“十三五”时期发展目标,必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。习近平总书记说过:“在五大发展理念中,创新发展理念是方向、是钥匙。”

羊岑乡杨家行政村大佛殿自然村位于剑川县羊岑乡西部老君山脚下,这里风光秀丽,有丰富的森林和草场资源,民族风情浓郁,彝族文化保留完整,但同样也存在大部分山区都有的发展较为落后的历史。2013年该村被列为云南省美丽乡村建设试点示范村,项目实施以来,按照省州县各级部门和领导的工作部署及调研指导要求,紧紧围绕打造“自然环境生态美、村容寨貌特色美、产业发展社会美、乡风文明和谐美”的美丽幸福新彝寨的发展思路,找准发展“钥匙”,打通了山区村寨融入现代经济的通道。2017年3月,大佛殿村当选“第二批中国少数民族特色村寨”。

·开心彝栈颇具民族特色的大门·

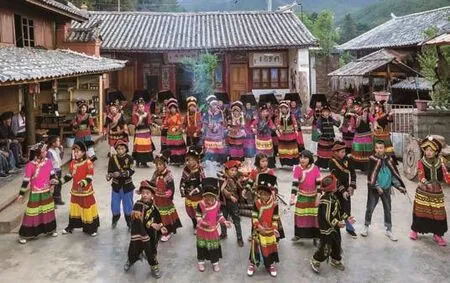

·游客在羊岑大佛殿彝寨体验彝族风情 苏金泉 摄·

“大力打造乡村游是我们转变发展思路的一个亮点。”羊岑乡宣传委员毛四新是大佛殿村人,见证了村子的变化,他介绍,大佛殿村以全域旅游带动产业转型升级,抓住美丽乡村、特色村寨建设、旅游扶贫开发等机遇,利用得天独厚的资源优势,大力实施旅游扶贫,扬起乡村旅游发展的风帆。

近年来,大佛殿村整合项目资金1275万元,实施以路、水、电、房等为主的基础设施建设项目,重点突出“古朴”和“自然”元素。目前,彝族太阳广场和民俗馆都相继建成,拥有近20个房间的村集体经济客栈正在装修。

大佛殿村不断引导有条件的农户参与旅游服务业,建设农家乐、客栈等旅游接待设施,加入合作社,在旅游节点实施WIFI覆盖,对客栈建设每个标间给予5000元扶持,通过股份合作实现“资源变资本,资金变股金,农民变股民”,带动贫困户脱贫致富。陆务江大妈和其儿子杨禄森开的“开心彝栈”就颇具代表性。

“开心彝栈”建筑特色是典型的彝族民居与现代元素的结合。推门而入,是典型的彝家风格四合院,传统的土墙老瓦,随处可见的不知名野花,历经时间打磨的古木餐桌,保留乡村特色的木质吊顶板、碗架子和菜橱子……从大格局到小摆件,客栈里的每个细节都灌注着巧思和心意。不过客栈最引人注目的还是堂屋里的火塘和火塘边身着彝族服饰的陆务江大妈。“欢迎记者朋友们来我家,我儿子有事情出去了,有什么我可以说。”67岁的陆大妈普通话居然非常流利和清晰。

陆务江介绍,儿子杨禄森几年前曾去浙江打工增长了见识。回家乡后看到游客来了以后,没有地方吃饭,他将自家的房子作了改装,率先在大佛殿搞起了餐饮服务。后来,村里在脱贫攻坚中采用“支部+合作社+农户”的模式,引导有条件的农户率先建设农家乐、客栈等旅游接待设施,陆务江、隆瑞英、刘三妹等农户又加入了合作社。通过股份合作实现“资源变资本、资金变股金、农民变股民”。实施了民族服饰、彝族美食和骑马体验等项目,建设帐篷营地、山地越野基地,购置了全地形车,开展登山、宿营、越野等一系列户外拓展活动。

2017年,政府补助3.7万元,杨禄森家自筹20多万元,建起了客栈,目前除可以吃饭外,有4个标间可住宿,年收入可以达7、8万元。2017年12月13日,以“责任、自强、诚信、感恩”为主题的微电影《一个民族也不能少》在大佛殿村开拍,“开心彝栈”成为主要拍摄地点,陆务江大妈也有幸成为剧中的演员。因为与外界接触多了,如今的陆务江大妈不但会普通话,还懂得微博、微信、电商,问起现在的日子,大妈乐呵呵地总结说:“幸福!”

·羊岑大佛殿老君山 苏金泉 摄·

大佛殿村的幸福还不止来源于旅游产业。近年来,大佛殿村结合山区气候特征,重点发展高原特色农业产业,通过扶持成立专业合作社和家庭农场,运用基层党员带领群众致富贷款、扶贫贴息贷款等政策,投入资金力抓肉牛、肉羊、中药材、蓝莓、花椒、青刺果等高原特色农业产业项目,不断培植富民增收的核心产业,并依托老君山丰富的森林和草场资源种植中药材。

此外,通过电商模式将当地盛产的土蜂蜜、苦荞粉、花椒、青刺果油、老火腿等地方名优生态产品销售出去。

毛四新说:“2018年,大佛殿村的人均纯收入将达到6000多元。下一步,我们将立足老君山自然风光,引进企业商家,将旅游业做大。”正如陆务江所言,大佛殿村民的日子定会越来越幸福!